Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

Roma, martedì giugno 7 2011

Profilo di Fr. Giosuè Dei Cas scritto da don Carlo Bozzi. Una sintesi che non trascura nulla di essenziale e dalla quale emerge un gigante di santità.

|

|

|

FIGURE VALTELLINESI |

|

Fratel GIOSUÈ DEI CAS [1] |

|

Comboniano (1880-1932) |

|

|

|

INTRODUZIONE [2] |

|

1. Dopo la bella figura di Fr. Pietro Osmetti, guanelliano, vogliamo occuparci ancora una volta di un altro religioso, anch’egli semplice fratello laico. |

|

Ci viene in mente S. Paolo: «Dio ha scelto le cose stolte del mondo per confondere i sapienti, le cose deboli del mondo per confondere le forti e le cose umili e spregevoli per ridurre al nulla ciò che esiste.» (lCor 1,27-28) |

|

Questo è tanto più vero per Fr. Giosuè. |

|

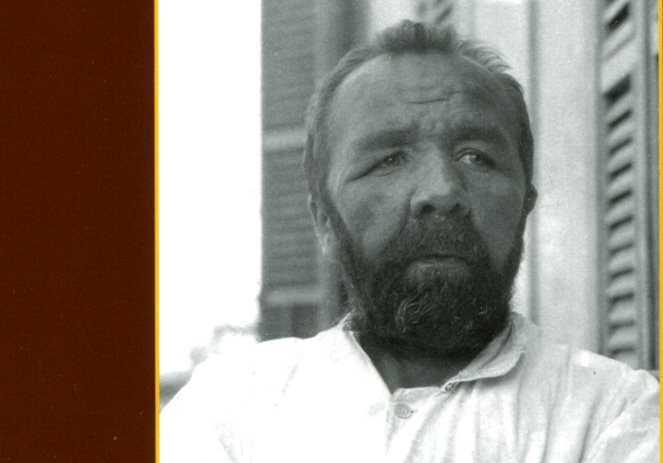

Di umili natali, ancora di più era umile il suo aspetto: una figura tozza e grossolana, dall'andatura sgraziata, un faccione largo e vaioloso con una ispida barba. Fisicamente non aveva nulla che potesse attirare; lui stesso poi accentuava i lati negativi con il suo modo di fare e con espressioni di grande umiltà: diceva di essere un meskìn, un pastrugnìn, una testa che fa piòcc, e giocando sul nome della sua contrada natia, i Buràt, si dichiarava un buratìn. |

|

Quanto buon senso ed equilibrio, quanta arguzia e buon umore, quanta fede e carità, il tutto vivificato da una viva speranza e desiderio del Paradiso: |

|

«Cosa faccio, cosa studio?, studio il modo di fare un buco in Paradiso, e a tempo perso ne facciamo uno per cavar l’acqua nell'orto.» (Lett. IV) |

|

|

|

LA GIOVINEZZA |

|

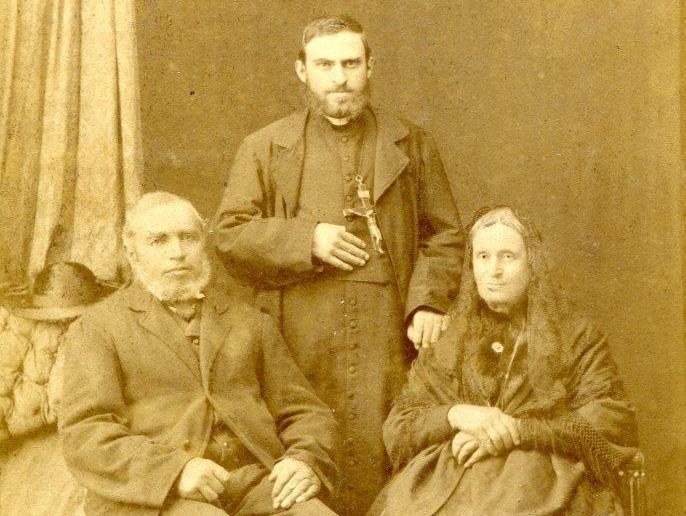

2. Giosuè Dei Cas nacque a Piatta, frazione di Valdisotto, nella contrada de "i Buràt", il 27 Settembre 1880, da Dei Cas Anacleto, ex carabiniere che, secondo il motto dell'arma, si distinse per la fedeltà ai suoi doveri di cristiano esemplare; e da Canclini Matilde, immagine della biblica donna forte e gentile.[3] |

|

|

|

Giosuè passò in famiglia, fino a 26 anni, la sua giovinezza. Il padre, siccome i pochi terreni non bastavano a mantenere la numerosa famiglia, saliva d'inverno allo Stelvio a fare il "róter", cioè lo spalatore di neve per tener aperta la strada. Ben presto Giosuè lo seguì; ma la dura vita del "róter" non gli impedì di partecipare alla vita religiosa e sociale del bormiese, dando con entusiasmo la sua collaborazione alle iniziative a cui un gruppo di giovani diede vita in quel tempo, animatore Francesco Berbenni, che Giosuè ricorda più volte con grande amicizia nelle sue lettere. |

|

Così, nonostante la scarsità della cultura, cui supplivano e largamente una intelligenza pronta e una volontà tenace, scrisse perfino degli articoletti per il giornale "Bormio e le sue Valli". Più tardi, così ammonirà i fratelli: |

|

«Se ‘l ve vanza un mument de temp crompadel un quali volta "Borm", nu l’é miga cinq centesum mal spendu credédumel valtri doi terun, tegni a ment che dopo la dutrina [...] un matel senza giornal l'è un macaco.» (Let. XIIl) [4] |

|

Ma soprattutto si fece apprezzare per la sua pietà e per la sua fede. Ogni sera su allo Stelvio faceva recitare il Rosario ai suoi compagni di lavoro, e al sabato sera di ritorno a casa la sua prima visita era alla Chiesa dove rimaneva a lungo in preghiera prima di passare a salutare il parroco.[5] |

|

Nel 1905, una domenica, andò a Oga dove il P. Tranquillo Silvestri, livignasco, missionario comboniano in Africa, poi vescovo di Khartùm, tenne una conferenza con proiezioni sulle Missioni. Quell'incontro fu decisivo per Giosuè che da tempo maturava nel suo cuore la vocazione di farsi missionario come fratello laico. |

|

Ne parlò al parroco Don Angelo Rossatti, il quale prudentemente gli consigliò di prender tempo. Passato un anno, una domenica fece venire il fotografo per fare la fotografia-ricordo di tutta la famiglia: fu il modo ingegnoso e delicato di far capire ai genitori che stava per dare loro l'addio. |

|

Alla fine d'aprile del 1906 partiva per Verona per entrare tra i Figli del S. Cuore fondati dal P. Daniele Comboni. |

|

«Arrivai martedì notte e trovato chiuso il cancello del recinto della casa, l'ho saltato, vedete? già una piccola peripezia». (Let. l) |

|

Infatti il portinaio, aprendo al mattino la porta, lo trovò che dormiva sdraiato sui gradini. |

|

|

|

MISSIONARIO SENZA PATENTE |

|

3. Qui però il Signore doveva metterlo ad una dura prova, come il patriarca Abramo, facendogli sospirare per ben 14 anni la professione religiosa. Il 18 Ottobre 1906 scriveva: |

|

«Desiderate sapere come è fatta la veste? press'a poco come quella dei preti. Riguardo veste io finora niente, e che importa di questo? [...] la più grande croce era il solo pensare avessi dovuto andar fuori di congregazione.» (Let. IV) |

|

Infatti i Superiori, proprio per il suo fare goffo e i suoi difetti fisici, erano incerti se ammetterlo al noviziato; d’altra parte apprezzavano e ammiravano la sua grande virtù, per cui dopo un anno lo accettarono come semplice aggregato laico e col solo vincolo di un giuramento di fedeltà. |

|

Per il pio e umile Giosuè era più che sufficiente per renderlo felice: |

|

«Oggi ho promesso davanti a Dio, ed era a un passo di distanza, [...] di obbedire sempre fino alla morte. [...] invidiatemi, vi dico, partecipate alla mia gioia, vostro figlio e fratello serve un buon Signore, il padrone di tutto il mondo, oggi gli ho promesso di servirlo per sempre.» (Let. VIII) |

|

Ma la sua gioia era completa perché partiva per l'Africa. Così ne comunicava a casa la notizia: |

|

«Quasi tutti i mesi come vedete dalla Nigrizia ci sono partenze. Capiterà anche a me forse presto, presto; questo mese forse, anche questa settimana molto probabile. Crac. Oggi, sicuro proprio oggi, questa sera andremo via da Verona.» (Let.VIII) |

|

Dopo un lungo viaggio è finalmente a Tonga, sul Bar-el-Zeràf tra la tribù degli Scilluk: "stu paes che le ‘l più bel del mond." (Let. X) [6] un territorio malsano e paludoso che non risparmierà nemmeno a lui la malaria, che si porterà dietro per tutta la vita. |

|

Fu un periodo doloroso anche per le notizie che gli giungevano da casa portando continuamente l’annuncio di nuovi lutti e di cui abbiamo un'eco nel suo epistolario. |

|

Dapprima fu la morte del suo diletto fratello Riccardo (1884-1909) deceduto per malattia a soli 25 anni e il più legato a lui anche per la vicinanza dell'età: |

|

«Riccardo! Riccardo! [...] Am se conoscee, am s'intendee un l'altro; mi me spetai parec belli roba, l'hai laga eredi della mia idea. [...] ‘m spera de troal de nov; e su in paradis ’m ferà una fotografia de nov, che ormai quella de Daniel nun la val più. Un l’é fora de baita, l’altro l’é mort e chi nu è mort i saran gnu veil di fastidi, pora la mia mama!» (Let. XIIl)[7] |

|

Due anni dopo è la volta del padre (1846-1911): |

|

«Lo ricordo con uno zaino sulle spalle, salutarmi un autunno fuori al "rin", l’avevano appena chiamato su allo Stelvio e benché dicesse che lui non sapeva piangere pure gli cadevano le lacrime; avrà pensato allora: per te faccio questo, io allora era ancora piccolo.» (Let. XVI) |

|

Poi scoppiò la prima guerra mondiale (1915-1918) e i fratelli Vittorio e Luigi dovettero partire soldati. Anche i missionari ne risentirono: essendo il Sudan una colonia inglese, i missionari tedeschi furono inviati in campo di concentramento. |

|

Per mancanza di personale alcune stazioni missionarie furono abbandonate e venne la volta anche di Tonga, che Giosuè con grande dispiacere lasciò per andare a Lull. |

|

Qui lo raggiunse la ferale notizia della morte del fratello Vittorio (1893-1916) travolto da una valanga sul Trentino dove prestava servizio: |

|

«Mamma! provate a dire al Signore come diceste a me l’ultima domenica che fui a casa: Se proprio vuoi così... de una part hei encha gust. Difatti che differenza ne fate tra il mio partire e la morte di Vittorio? Sapete che io vivo, ma vedermi non potete, e per i nostri morti non è la medesima cosa? Non sperate voi che ci vedremo, probabilmente presto tutti assieme?» (Let. XXV) |

|

Ma poco dopo il cuore della sua mamma, tanto provato dal dolore, non resse. Per Giosuè fu il più doloroso distacco; ma anche questo sopportò con la più grande fede: |

|

«Se il Signore ci tocca un po' sul serio, più facilmente vediamo la fugacità delle cose di questo mondo. Cosa dobbiamo farci Teresina? Ringraziarne il Signore che la nostra mamma, che ora chiama a sé, ce l'abbia data a suo tempo tanto buona [...]. La notizia mi giunse certamente, come si dice, come fulmine a ciel sereno, anzi ancora mi rimaneva una vaga speranza che forse... Dio ha disposto diversamente, ne avrà avuto la ragione, diciamogli adesso più che altre volte: sia fatta la vostra volontà e poi fidiamoci di lui.» (Let. XXVIII ) |

|

Gli inizi della missione di Tonga erano stati duri e, per i primi anni, scarsi i risultati. Giosuè ne soffriva, lavorava e pregava. Il 16 maggio 1915 scriveva a casa: |

|

«Voi di Piatta tenete cara la vostra Chiesa e il vostro campanile, se voi sapeste come vivono i popoli dei paesi dove non fu innalzato un campanile!» (Let. XXIII) |

|

Ma finalmente dopo tante fatiche la chiesa di mattoni era innalzata anche a Tonga e quel che è più la Chiesa delle anime andava sviluppandosi: il seme gettato con tanti sacrifici incominciava a dare i suoi frutti. |

|

Oltre ai numerosi battesimi, ne fu una prova, quando i missionari dovettero lasciare Tonga durante la guerra, le dimostrazioni di affetto e il dispiacere degli Scilluk. |

|

Giosuè conserverà sempre il desiderio di ritornare tra i suoi "cari" Scilluk anche a costo di «farsi succhiare tutto il sangue dalle zanzare» e aggiunge con arguzia: «meno male che non cavano fuori l’anima come quelle in Europa.» (Lett. XXXIV)[8] |

|

|

|

FIGLIO DEL S. CUORE |

|

4. Passata la bufera della guerra, i Superiori nel 1920 lo fecero tornare in Italia perché finalmente potesse fare il Noviziato. |

|

Venne anche a Piatta, nella sua casa de "i Buràt" ormai vuota: vi ritrovò solo i due fratelli minori Teresin e Luisin, che aveva lasciati ragazzi e ritrovava ormai adulti. |

|

Con la sorella Teresa si era stabilito da tempo una intesa che andava oltre i vincoli del sangue, e che nella preghiera e nel sacrificio costituì uno scambio di aiuti spirituali.[9] |

|

Ma la visita a casa fu breve e fu l'ultima; a Savona l’attendeva, dopo 14 anni di attesa, il no-viziato, che finì a Venegono dove, il giorno di Natale del 1921, emise i suoi voti e poté rivestire la veste talare. |

|

Era raggiante di gioia; adesso era un membro effettivo della amata Congregazione dei Figli del S. Cuore e poteva fregiarsi del titolo di "Frate Giosuè”. |

|

Fu festeggiato da tutti i suoi compagni molto più giovani di lui, che durante il noviziato avevano potuto ammirare le sue virtù. Egli stesso, col fine umorismo che gli era proprio, descrive la meraviglia delle sue galline quando lo videro comparire per la prima volta nel pollaio con la veste talare. |

|

Raggiunto questo traguardo, attendeva con ansia di poter far ritorno in Africa. Partì il 21 febbraio 1922 da Napoli e raggiunse la stazione missionaria di Lull. |

|

L'anno dopo, nel 1923, P. Giuseppe Bedeschi, un veterano delle Missioni in Africa, lo scelse come suo compagno per andare ad aprire una nuova missione a Detuòk, sapendo quale prezioso collaboratore sarebbe stato. |

|

Dopo pochi mesi di indefesso lavoro, Fr. Giosuè fu colto da un violento attacco di malaria, che ne consigliò il rientro a Lull, dove però si manifestarono i sintomi di un ben altro male, per cui fu mandato a Khartùm, dove la diagnosi non lasciò alcun dubbio. |

|

Quando si presentò al dottore, questi appena lo vide, non lo lasciò nemmeno entrare nel suo gabinetto ma, additandogli la porta, disse ad alta voce al padre che lo accompagnava: “Costui è lebbroso! Il male è già avanzato, pensate a liberarvene quanto prima." |

|

Probabilmente aveva contratto la lebbra a Tonga curando alcuni lebbrosi, tra i quali principalmente un certo Ayang, un negro benestante ancora pagano che, caduto ammalato, fu spogliato dai parenti e abbandonato; finì alla Missione, dove divenne l'intimo amico di Fr. Giosuè, che lo curò con esemplare carità, lasciando in Ayang un ricordo riconoscente, per cui poco tempo dopo la partenza di Fr. Giosuè domandava il battesimo. |

|

|

|

IL LEBBROSO |

|

5. Fr. Giosuè era già abbastanza allenato alla sofferenza e alla croce, per cui il brutale annunzio, che corrispondeva ad una sentenza di morte, non lo impressionò molto. «Sarò missionario – disse – come prima e più di prima; offrirò le mie sofferenze per le anime dei miei neri.» |

|

Scrivendo ai fratelli il 5 luglio 1925, nascondendo la verità sul suo male, diceva: |

|

«Fiat voluntas tua. In fin dei conti per convertire gli Scilluk il Signore non ha bisogno di quei che vengono dai Buràt. Tanto in quindici e più anni non mi sono convertito neppur io.» (Let. XLV) |

|

Fu inviato a Gesira, un’isola sul fiume Nilo, dove rimase fino al 1928 offrendo le sue sofferenze per i suoi negri e sperando sempre di poter far ritorno in missione. |

|

Finalmente, nel settembre del 1928 fu mandato a Wau nel Bhar-el Ghazàl, dove da poco il governo inglese aveva aperto nelle vicinanze un lebbrosaio a Kormalàn. |

|

Fr. Giosuè chiese subito di esservi inviato e infatti, superate alcune difficoltà burocratiche, poté andare a condividere quale lebbroso la vita coi lebbrosi. |

|

Poi la carità dei confratelli “gli procurò l'unica cosa di cui sentiva la mancanza: una chiesetta”. Fr. Giosuè fu al culmine della gioia: aveva vicino il Signore nel Tabernacolo e ogni mattina la Messa e la Comunione. |

|

Il 13 ottobre 1928 scriveva al Padre Generale: «Mio buon Padre, io non posso desiderare di più. E non è questo un Paradiso? Chi più beato di me?» |

|

E al P. Tedesco, che era andato a trovarlo e a celebrare la Messa, congedandosi disse: |

|

«Padre io sono in Paradiso: la mia chiesetta, Iddio che abita in essa, i miei ammalati che mi circondano e soffrono con me, formano la mia gioia e la mia felicità. Che cosa potrei desiderare di più? Sì, sono l'uomo più felice della terra.» |

|

Ed era un lebbroso a dirlo, segregato dalla società in quell'inferno nero che è il lebbrosario: bisognava che avesse veramente raggiunto "la perfetta letizia" come il serafico S. Francesco d'Assisi. |

|

Per quattro anni, dimenticando di essere anche lui un lebbroso, si dedicò alla cura e al sollievo dei "suoi parrocchiani", come li chiamava. |

|

Li visitava ogni giorno, privandosi, per aiutarli, di quello che i missionari gli passavano. |

|

Siccome erano lì raccolti negri di diverse tribù, si diede da fare a imparare almeno qualche parola di quella babele di dialetti per poter rispondere a tutti, ma soprattutto per istruirli nella fede e prepararli al battesimo. |

|

Lui stesso avrà la consolazione di battezzarne alcuni in pericolo di morte. |

|

|

|

«Il mese scorso ho battezzato una povera vecchia che da parecchio tempo veniva con la sua zucca a prendere un po’ di minestra; aveva un braccio rotto, penzolava. Non so perché la chiamavano Enghelterra. Le ho cambiato il nome: Matilde, io ti battezzo...» (Let. LXI) |

|

E intanto il male progrediva: ma non perse mai la sua serenità e il suo buon umore; sapeva scherzare anche sul suo male: lo chiamava "la lepre". «La lepre cammina» – scriveva a un Superiore. E scrivendo a casa durante l'ultimo attacco di malaria, diceva: «Se morissi di malaria, la lebbra resterebbe con tanto di naso». |

|

Ai fratelli però tenne nascosto per anni il suo male. |

|

Il 5 luglio 1925 scriveva: «Già da più di un anno mi sento nelle mani ed anche nei piedi un qual che cosa che non so neppur come dire, come se fossero imbroinà».[10] (Let. XLV) |

|

Il 2 marzo 1927: «In cuanto a salut som pres a poco cuma vai dit li altra olta, ‘l me resta sempri quel grigul in de li man, quasi cuma essi la muga.»[11] (Let. XLIX) |

|

E il 25 novembre 1928: «quel "granfich" che v'ei dit quel olta che me sentii ‘n de li man, nul va miga ia, senti poc o gnent gninca li roba in man, iscì fei ‘l padron cuma Dio e i Superior i volen».[12] (Let. LIV)(lO) |

|

Poi nel 1929 anche i fratelli e gli amici di Bormio seppero la verità da una corrispondenza della "Nigrizia" e ripresa da "L'Ordine della Domenica". |

|

Ma egli seppe col suo buon umore ridimensionare il doloroso stupore che la notizia aveva suscitato. |

|

«‘L me fa meraviglia che valtri ge crediè de più ai giornal e alla "Nigrizia" che gninca al vos fradel, me fat ‘l bel onor. Cussa sani i giornal de Com e de Verona de i feit mei? Sentii: della lebbra che nu la me fa gninca star a lec e che se po dir, nu la fa gran mal, ‘l par che mai de scì; inveci ciapi la malaria sti 4 dì passà cu febbre, annessi e connessi, nessun disc nient.»[13] (Let. LXIII del 5 maggio 1931) |

|

|

|

OFFERTA EROICA |

|

6. Ormai è accertato da varie testimonianze che la morte di Fr. Giosuè non fu fortuita e naturale, ma legata ad una volontaria ed eroica offerta della sua vita. |

|

Verso la metà di novembre 1932 nella missione di Wau, vicina al lebbrosario di Kormalàn, un altro fratello laico, Fr. Corneo, cadde gravemente ammalato, colpito da un attacco di febbre malarica così forte che lo stesso medico inglese giudicò fatale: «Umanamente non c'è nessuna speranza; solo un miracolo lo può salvare». |

|

E il miracolo venne. |

|

Poco lontano da Wau, nella chiesetta del lebbrosario di Kormalàn, Fr. Giosuè, inginocchiato davanti all'altare offriva a Gesù sacramentato la sua vita in cambio di quella di Fr. Corneo. |

|

Il mattino dopo fr. Giosuè era assalito da febbre altissima, per cui, dopo alcuni, giorni essendosi aggravato, fu disposto il trasporto alla missione. |

|

Il 27 novembre Fr. Giosuè scrive a casa la sua ultima lettera, nella quale come il solito pieno di arguzia dice: «In questi giorni sono a letto con la malaria; ne ho avuto una buona dose. Se morissi la lebbra resterebbe con tanto di naso. Tutto sempre come Dio vuole». |

|

La mattina del 4 dicembre si aggravò. |

|

Al Padre Superiore della missione, candidamente confessò: |

|

«Ho offerto la mia vita a Dio perché salvi Fratel Corneo. Egli è ancora giovane, pieno di buona volontà, capace di fare tante cose: è un soggetto veramente utile alla Congregazione. Meglio che me ne vada io. Oh! io sono sempre stato un guastamestieri: ora poi sono una carriola sfasciata, un essere completamente inutile, anzi di peso alla Congregazione e alla Missione. Padre, prima di sera sarò in Paradiso». |

|

Verso le otto entrò in agonia e alle dieci, con un ultimo bacio al suo Crocifisso che tenne sempre tra le mani, spirò. |

|

Aveva 52 anni. |

|

Sotto lo stesso tetto Fr. Corneo da due giorni combatteva contro la morte. D'improvviso una nuova vita gli invase le membra, circolò nel suo sangue, gli ridonò la salute. Era la vita di Fratel Giosuè. |

|

Grande fu la costernazione, soprattutto tra i suoi lebbrosi, unanime il compianto. |

|

La sua salma riposa nel piccolo cimitero di Wau vicino alla tomba di tanti altri missionari. |

|

Quando era venuto in Italia per il noviziato aveva detto: «In missione, là sulle sponde del Nilo ho lasciato la mia anima. Qui io sono morto. Là devo ritornare per risuscitare». |

|

Il 2 maggio 1926 in una lettera ai familiari aveva scritto: |

|

«E una malattia che a Piatta non c'è, e se io fossi rimasto là non l’avrei presa; pure, pur di essere missionario, non importa mi sia venuto questo male; il Signore ha voluto così, e se avessi ancora da cominciare (20 anni fa) comincerei». |

|

«De bot, de bot ‘m va tuc in Paradis!» |

|

«Arrivederci in Paradiso!» |

|

Aprile 1975 |

[1] Scorrendo i Bollettini parrocchiali di don Carlo Bozzi, il parroco del paese travolto dalla frana (Sant'Antonio Morignone), ho trovato un profilo di Fr. Giosuè. Don Carlo Bozzi, mistico per vocazione, anche se molto arguto e furbissimo, mia anima gemella, aveva un fiuto particolare per la santità. Faceva conoscere ai suoi, con brevi inserti, alcune figure eminenti della Valle. Come possiamo costatare, anche in questo caso non si è sbagliato. (don Remo Bracchi – Roma, 12.5.2011).

[2] Le fonti alle quali abbiamo attinto queste note sono soprattutto due: (1) P. Giuseppe Cortivo, Il lebbroso di Kormalàn, Bologna, Ed. Nigrizia 1961, pp. 299; (2) Fr. Giosuè Dei Cas, Le lettere ai familiari, dattiloscritto 1963, ff. 106 in tre copie di cui una presso il sottoscritto. Si tratta di 64 Lettere scritte ai familiari e custodite dalla sorella Teresa (Teresìn di Buràt) fino alla sua morte (l968) e quindi consegnate alla Casa Generalizia dei Comboniani a Verona. Di esse, 18 sono scritte in dialetto “platìn” (di Piatta). Saranno citate nel testo con un numero romano tra parentesi.

[3] Piatta, Archivio Parrocchiale, Registro per Stato d'anime della Chiesa Parrocchiale di S. Anna in Piatta, 1885. A p. 65 è registrata la famiglia:

Dei Cas Anacleto 20.04.1846 - 17.4.1911

Canclini Matilde 22.08.1852 - 11.11.1916

Dei Cas Giosuè 27.09.1880 - 04.12.1932

Dei Cas Riccardo 04.11.1884 - 13.11.1909

Dei Cas Teresa 16.12.1890 - 15.01.1968

Dei Cas Vittorio 25.03.1893 - .........1916

Dei Cas Luigi 17.07.1897 - ..... vivente

[4] “Se vi avanza un momento di tempo compratelo qualche volta il "Bormio", non sono 5 cent. male spesi, credetelo voi altri due terroni. Tenete a mente che dopo la dottrina [cristiana] un giovanotto senza il giornale è un macaco.” [Nella nuova edizione delle Lettere, al posto di terun abbiamo tèrcen, parola del dialetto piattino ormai scomparsa, che significa “ragazzo mingherlino”].

[5] Piatta, Archivio Parrocchiale, Cronistoria della parrocchia. Ricaviamo i parroci di Piatta durante la vita di Fr. Giosuè: Cristoforo Lazzeri di Oga (1842-1881), Antonio Lazzeri di Semogo (1884-1895), Ignazio Andreola (1896-1902), Angelo Rossatti di Mazzo (1902-1905), Luigi Rodigari di Piazza (1905-1912), Michele Molinari di Madonna di Tirano (l913-1919), Vincenzo Corti milanese (1921-1923), Luigi Sertorio di Livigno (1923-1932).

[6] «Questo paese che è il più bello del mondo.»

[7] «Riccardo! Riccardo! [...] ci conoscevamo, ci intendevamo l’un l’altro; mi aspettavo tante belle cose. L'avevo lasciato erede della mia idea. Speriamo di trovarlo di nuovo; e su in paradiso faremo un'altra fotografia, ché ormai quella di Daniele non vale più. Uno è fuori casa, l'altro è morto e quelli che non sono morti saranno invecchiati per i fastidi. Povera la mia mamma!»

[8] Ricevendo una volta una cartolina con la fotografia di Piatta, il "suo nido", come la chiamava, scrive: «Una domanda mi si affacciò alla mente: li rivedrò io ancora questi luoghi, questi monti, Piatta? [...] Se Iddio vorrà por termine alla mia vita qua in Africa, prima che un’obbedienza de miei Superiori mi richiami in Europa [...] sarò contentissimo di accettare la morte lavorando nel suo Campo,1'ultimo dei suoi operai, anzi vi dirò di più, piuttosto qua che là.» (Let. XXIIl)

[9] Teresa Dei Cas, detta "Teresin di Buràt" (1890-1968), dedicò tutta la sua vita al Signore e al bene del prossimo, quale preziosa collaboratrice del sacerdote nelle opere parrocchiali. Fin da giovanissima fu "Orsolina al secolo”, catechista di parecchie generazioni di bambini, animatrice anche negli anni avanzati della gioventù femminile, pia samaritana presso il letto degli infermi e soprattutto zelatrice delle opere missionarie, dapprima in unione e poi quale erede degli ideali del fratello missionario. C’è ancora chi la ricorda quando, ormai settuagenaria percorreva, trascinandosi, l'erto sentiero che dai Buràt porta alla Chiesa per la Messa feriale. Certe mattine d'inverno si vedeva il lume del suo lanternino avanzare lentamente in mezzo alla neve alta caduta nella notte: era Lei che non voleva mancare all'incontro quotidiano col suo Signore, dal quale traeva quello spirito soprannaturale di fede che animava tutta la sua vita. (E pensare che tanti Cristiani che abitano vicini alla chiesa non trovano mai il tempo di venire alla Messa).

[10] Penso voglia dire "intorpidite".

[11] «Quanto a salute sono pressappoco come vi ho detto le altre volte; mi resta sempre quel formicolio nelle mani come se avessi i geloni».

[12] «Quel formicolio di cui vi ho detto quella volta che mi sentivo nelle mani, non va via, sento poco o niente nemmeno le cose in mano, così faccio il signore come Dio e i Superiori vogliono».

[13] «Mi fa meraviglia che crediate più ai giornali e alla Nigrizia che nemmeno al vostro fratello, bell'onore che mi fate! Sentite: della lebbra che non mi fa nemmeno stare a letto e che si può dire non fa gran male, pare che un male così... [il senso dovrebbe essere: allora sì, che sembra (gran cosa)!], invece prendo la malaria come questi 4 giorni passati, con febbre, annessi e connessi e nessuno dice niente».