Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

Mercoledì 9 luglio 2025

Missionario e giornalista, padre Giulio Albanese riflette sull’Africa delle guerre e delle rinascite, dei giovani in piazza e dei regimi militari, della cooperazione e del neocolonialismo. In questa lunga intervista parla del fallimento dell’Occidente, del ruolo delle Chiese africane, del racconto paternalista da superare.

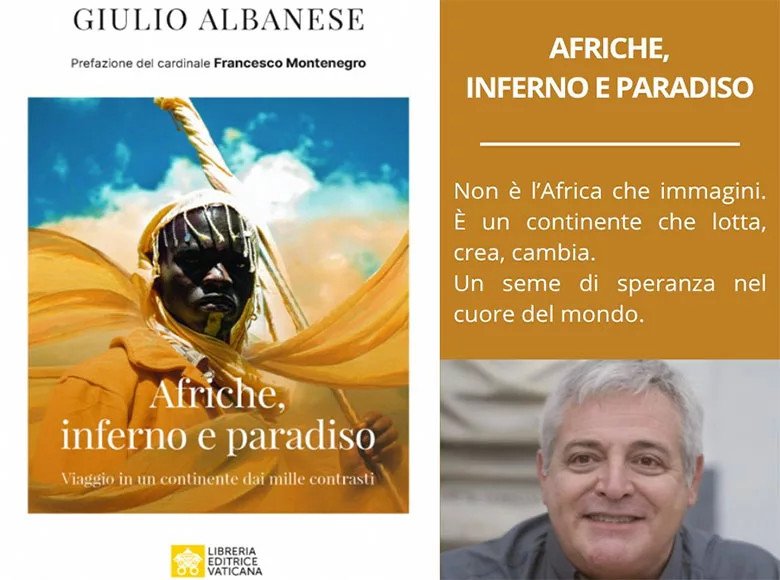

«L’Africa non è povera: è stata impoverita. Non servono benefattori, ma compagni di strada. E quello che gli africani chiedono, in fondo, è solo giustizia». Giornalista, esperto di questioni africane, fondatore dell’agenzia Misna e oggi collaboratore di testate come “Avvenire” e “L’Osservatore Romano”, padre Giulio Albanese è anche un missionario comboniano che ha trascorso lunghi anni in Uganda e Kenya. Voce lucida, spesso controcorrente, da anni si impegna a smontare narrazioni semplicistiche sull’Africa, denunciando ingiustizie e riscoprendo la complessità di un continente troppo spesso ridotto a stereotipo. Nel suo ultimo saggio, “Afriche. Inferno e Paradiso” (Libreria Editrice Vaticana, 2025), propone una riflessione densa e documentata su un continente pieno di contraddizioni, di risorse e di ferite mai sanate.

Padre Albanese, il titolo del suo libro è forte, quasi provocatorio: “Afriche, Inferno e Paradiso” (Libreria Editrice Vaticana, 2025). A cosa allude esattamente?

Ho scelto di usare il plurale – Afriche – perché stiamo parlando di un continente vastissimo, tre volte l’Europa, e incredibilmente variegato. L’Africa è al tempo stesso specchio delle contraddizioni del mondo globale e potenziale motore di futuro. È un continente dalle straordinarie potenzialità: basti pensare alla sua popolazione, che oggi supera il miliardo e mezzo di abitanti, e nel 2050 arriverà a 2 miliardi e mezzo. L’età media è vent’anni: in alcuni paesi è addirittura più bassa. Si tratta quindi di una popolazione giovane, capace di costruire il futuro, se ne avrà la possibilità.

Poi ci sono le ricchezze naturali: risorse minerarie, fonti energetiche, saperi ancestrali, culture millenarie. Ma tutto questo convive, paradossalmente, con l’opposto. L’Africa è anche il continente più colpito da guerre e instabilità: pensiamo alla fascia saheliana, al Corno d’Africa, al Sud Sudan o alla Somalia, dove il collasso dello Stato risale alla caduta di Siad Barre nel 1991. In Sudan oggi, su 45-50 milioni di abitanti, la metà è sfollata, rifugiata o profuga. E poi c’è la crisi in Mozambico settentrionale. Tutti segnali di un malessere profondo, aggravato da ingerenze esterne.

Papa Francesco, a Kinshasa nel 2023, lo disse chiaramente: “Giù le mani dall’Africa”. La rapacità di potenze straniere e multinazionali, spesso con la complicità delle élite locali, è causa di impoverimento strutturale. Una situazione che, con le parole dell’Antico Testamento, grida vendetta al cospetto di Dio. E se a questo aggiungiamo la crisi del debito e l’instabilità economica, il quadro diventa ancora più drammatico. Tuttavia, c’è anche speranza, c’è una società civile che inizia a farsi sentire. Ma il cammino resta in salita, specie nel contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente.

Mentre l’attenzione mediatica è tutta su Gaza, Iran e Ucraina, le crisi africane scompaiono dal radar dell’informazione. Perché l’Africa è sempre fuori dall’agenda?

Fuori da quale agenda? Di certo da quella dei media occidentali, non c’è dubbio. E non è un caso: parlarne costringerebbe a mettere in discussione interessi consolidati, politiche predatorie, ingiustizie sistemiche. Meglio lasciare tutto nell’ombra. Purtroppo il giornalismo italiano, salvo rare eccezioni, soffre di un provincialismo cronico. Si parla degli sbarchi, della “cronaca nera” delle migrazioni, ma quasi mai dei paesi da cui quelle persone fuggono. Eppure dietro ogni barcone c’è una storia, spesso legata a guerre, povertà, disastri climatici o regimi repressivi.

A proposito di attualità: Donald Trump ha rivendicato il merito di un possibile accordo di pace tra RDC e Ruanda. È davvero così determinante il ruolo degli Stati Uniti? E sarà pace vera o solo una tregua fragile?

Tutto è ancora in fase embrionale. I punti interrogativi restano molti, a cominciare dalla questione del M23: un movimento ribelle che Kigali continua a descrivere come autonomo, ma che in realtà è il suo braccio armato in territorio congolese. Se non si risolve questo nodo, parlare di autodeterminazione del Congo è pura retorica.

Il Nord e il Sud Kivu sono tra le aree più ricche del mondo in termini di risorse, ma i loro abitanti vivono in condizioni misere. Bastiat, già nell’Ottocento, scriveva: “Dove non passano le merci, passano gli eserciti”. È quello che accade oggi: sotto la bandiera della pace si nasconde spesso la logica del business. Trump vuole affermare la presenza statunitense in un’area strategica per contrastare la Cina. Ma i cinesi in Congo ci sono da tempo e non è affatto detto che si lascino scalzare facilmente. È chiaro che l’obiettivo principale è il controllo delle materie prime: coltan, rutilio e altri minerali cruciali per la tecnologia globale.

Ha citato Kagame. Malgrado le accuse di autoritarismo e le denunce di saccheggio in Congo, è ancora considerato un leader affidabile dai paesi occidentali. Perché questa contraddizione?

Perché, purtroppo, l’approccio resta neocoloniale. Kagame è funzionale agli interessi dell’Occidente, quindi viene sostenuto. Ma attenzione: le cose stanno cambiando. I BRICS si stanno allargando, sono passati da cinque a dieci membri, e tra le new entry ci sono Etiopia ed Egitto. Ai BRICS+ stanno aderendo paesi come Nigeria e Uganda. Questo cartello rappresenta il Sud globale e propone soluzioni concrete, come la creazione di un paniere di valute per gli scambi internazionali. È una sfida diretta all’egemonia del dollaro. E come dare loro torto? Perché mai gli Stati Uniti dovrebbero avere sempre il coltello dalla parte del manico?

Veniamo all’Italia. Il governo Meloni ha lanciato il Piano Mattei per l’Africa, promettendo una cooperazione tra pari, non predatoria. Ma dopo decenni di promesse tradite, c’è molta diffidenza. Lei ci crede davvero?

Sinceramente, credo sia soprattutto un’operazione per sostenere alcune imprese italiane interessate al mercato africano. Nulla di male in sé: fare affari non è un peccato. Ma presentare il Piano Mattei con toni trionfalistici è quantomeno imbarazzante. L’Italia resta un attore marginale sulla scena globale, e le nostre risorse per la cooperazione sono esigue. La verità è che servirebbe un cambio di prospettiva radicale.

L’Italia potrebbe assumere un ruolo di mediazione, farsi promotrice di temi cruciali come quello del debito. Un debito che oggi è insostenibile, spesso finanziarizzato, legato alle speculazioni di Borsa e gestito da attori privati spietati. I rating delle agenzie internazionali – Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s – sono strumenti di potere che possono affossare economie intere. Ricordiamo che all’inizio della pandemia, alcune delle migliori economie africane sono state declassate senza alcun motivo valido. Era una manovra per deprimere il valore degli asset strategici africani.

Le crisi africane vengono spesso lette come frutto di fragilità interne. Ma quanto pesano davvero le ingerenze esterne e la competizione geopolitica delle grandi potenze?

Credo che oggi sia fondamentale parlare del ruolo crescente dei soggetti privati. Un tempo erano gli Stati a intervenire direttamente nelle dinamiche africane, ora sono soprattutto le grandi corporation, fondi d’investimento, gruppi industriali. Dietro questi attori privati, certo, si muovono spesso gli interessi geopolitici di Stati come Cina, Russia, Stati Uniti o i paesi europei. Ma è innegabile che siano loro, oggi, a portare avanti le politiche più predatorie. E con esse si alimenta un meccanismo pernicioso: la corruzione.

Su questo bisogna essere molto chiari. È semplicistico – e sbagliato – affermare che l’Africa sia il continente più corrotto del mondo. La corruzione è sempre un gioco a due: da una parte c’è il corrotto, dall’altra il corruttore. Eppure, le classifiche internazionali stilate da organizzazioni come Freedom House si concentrano quasi esclusivamente sulla parte africana, senza mai considerare chi, in Occidente, mette i soldi sul piatto.

Se davvero volessimo pesare le due facce della corruzione – chi riceve e chi paga – scopriremmo che i veri campioni di questo sistema tossico sono spesso proprio i paesi che si presentano come paladini della democrazia: gli stessi che predicano bene e razzolano malissimo. Le grandi potenze globali – Stati Uniti, Cina, Russia, Unione Europea – sono tutte coinvolte, ognuna a modo suo, in questa economia della corruzione sistemica.

Nel Sahel abbiamo assistito al ritorno dei regimi militari, accompagnati da un forte risentimento verso le ex potenze coloniali. È la fine della democrazia o l’effetto di una delusione diffusa?

Dobbiamo evitare di cadere in giudizi affrettati. È vero che in diversi paesi dell’Africa occidentale si è tornati a governi militari, ma non si tratta necessariamente della fine della democrazia. Piuttosto, è la manifestazione di una sfiducia profonda verso le classi dirigenti, spesso viste come corrotte, inefficaci o conniventi con interessi stranieri.

Il risentimento verso le ex potenze coloniali è reale, soprattutto nei paesi francofoni, dove la Francia ha mantenuto per anni un’influenza pesantissima, spesso opaca. Ma attenzione: il rischio ora è passare dalla padella alla brace. I russi, con i loro mercenari, non sono certo filantropi. E la Cina, con il suo savoir-faire economico, ha portato avanti negli ultimi anni un’aggressiva strategia di penetrazione commerciale. Non ci sono buoni e cattivi: ci sono interessi in conflitto.

Dietro l’apparente ritorno dell’autoritarismo, però, si nasconde qualcosa di più profondo. C’è una generazione di giovani africani che non accetta più la marginalizzazione, che reclama giustizia e opportunità. È su di loro che dobbiamo puntare. La cooperazione internazionale – e qui mi rivolgo anche a chi opera nel mondo della cooperazione allo sviluppo – deve investire sulle persone, sulla società civile, sull’educazione, sul protagonismo delle nuove generazioni. Sono loro il seme delle future classi dirigenti.

In molte capitali africane, da Nairobi a Maputo, migliaia di giovani sono scesi in piazza per chiedere un futuro diverso. È il segnale che qualcosa si muove?

Sì, assolutamente. C’è un fermento sotterraneo, una rivoluzione silenziosa che sta attraversando il continente. I giovani protestano contro la corruzione, le disuguaglianze, la disoccupazione, ma anche contro la rassegnazione. Chiedono un nuovo patto sociale. E lo fanno con consapevolezza, senza delegare. È un segnale di speranza che dobbiamo cogliere.

Padre Albanese, lei è un testimone diretto del continente africano da decenni. Quali sono oggi i paesi che la preoccupano di più? E quali quelli che intravede come fari di speranza?

Come per l’Europa, anche in Africa esistono luci e ombre. Alcuni paesi mostrano potenzialità straordinarie: penso al Sudafrica, al Ghana, al Senegal, alla Tanzania. Realtà che, pur con limiti e fragilità, stanno cercando una loro strada.

Ma altri contesti sono drammatici. Il Sahel è in forte crisi: Mali, Burkina Faso, Niger. Il Nord Sudan è il paese forse più disastrato al momento, mentre il Sud Sudan – nato solo nel 2011 – fatica enormemente a trovare stabilità. E la Somalia è una crisi cronicizzata, con uno Stato frammentato, incapace di esercitare controllo su buona parte del territorio.

Eppure, anche lì, esiste una società civile viva, associazioni, gruppi religiosi, comunità cristiane e islamiche che invocano il cambiamento. È a loro che dobbiamo guardare.

Lei ha vissuto a lungo in Africa come missionario. Oggi coordina la cooperazione missionaria del Vicariato di Roma. Come è cambiato il ruolo del missionario?

Ho girato il continente in lungo e in largo, soprattutto come giornalista missionario. Ho studiato teologia a Kampala, poi sono stato a Nairobi, ma è stato il mio lavoro di cronista a farmi comprendere la profondità di queste società. Il nostro compito – e lo diceva anche Papa Leone Magno – è fare da ponte tra Nord e Sud del mondo. Demolire i muri, costruire connessioni.

Oggi però il mondo missionario vive una crisi numerica evidente. Negli anni ’90 i missionari italiani erano circa 24.000, oggi sono meno di 4.000. Di questi, circa 2.000 sono laici, e solo 230-240 sono fidei donum. Eppure, nel contempo, nelle giovani Chiese africane abbiamo assistito a un’esplosione di vocazioni. Oggi molte comunità locali sono autosufficienti e riescono persino a inviare missionari nel mondo. Questo ci insegna che la missione è diventata davvero globale. E che essere cattolici significa credere nella “globalizzazione intelligente” di Dio, quella della solidarietà.

Non ritiene che anche il racconto missionario, in alcune sue forme, abbia contribuito a creare una visione pietistica e paternalista dell’Africa?

Sì, è vero. Ma questo non riguarda solo il mondo missionario. Anche le ONG, le organizzazioni umanitarie, spesso usano una comunicazione strappalacrime, fatta per far leva sull’emotività e raccogliere fondi. Gli esperti di comunicazione dicono che funziona, ma dobbiamo chiederci a quale prezzo.

Il rischio è quello di perpetuare l’idea di un’Africa eternamente bisognosa, passiva, povera per natura. Quando invece le Afriche – lo dico al plurale – non sono povere, sono state impoverite. È tempo di superare questa logica paternalistica. Non siamo benefattori: siamo compagni di strada. E quello che le Afriche chiedono, in fondo, è solo giustizia.

Una parte del clero africano è spesso descritta come conservatrice, distante dalla visione di Papa Francesco. Con l’elezione di Papa Leone, prevede un riavvicinamento o nuove tensioni?

La realtà ecclesiale africana è molto sfaccettata. Esistono due filoni principali: uno più legato al mondo missionario, che ha una forte attenzione al sociale, al servizio, alle comunità di base. Ricordo bene quell’atmosfera quando arrivai a Kampala, nel 1982. Ma col tempo si è affermata anche un’altra linea, più conservatrice, più attenta al protocollo, a volte addirittura “più romana del Papa”. Credo che le Chiese africane debbano poter camminare con autonomia. Devono affrontare sfide cruciali come la sostenibilità economica. Finché continueranno a dipendere dagli aiuti esterni, saranno condizionate. È ora di puntare su modelli come il social business, per garantire indipendenza e maturazione.

Quanto a Papa Leone, ha certamente uno stile diverso da Francesco. Ma nei contenuti – pace, giustizia sociale, Chiesa in uscita – vedo molta continuità. Sarà fondamentale accompagnare le Chiese africane in un cammino di crescita autentica, che valorizzi la loro originalità e non imponga modelli esterni.

In chiusura, una domanda personale. Che cosa le ha insegnato l’Africa? Come l’ha cambiata?

L’Africa mi ha aiutato a capire quanto sia limitata la nostra visione eurocentrica del mondo. Quando partii per Kampala nel 1982, portavo con me – senza nemmeno rendermene conto – una serie di pregiudizi. Pensavo che la povertà fosse una condizione naturale, legata all’arretratezza. Mi illudevo, in fondo, di essere un ambasciatore di civilizzazione.

Ma appena arrivato, mi sono reso conto che lo Spirito Santo era già lì, da tempo. Ho ricevuto infinitamente più di quanto io abbia dato. Ho scoperto culture ricchissime, sapienze profondissime, un’umanità vibrante. L’Africa mi ha aperto la testa, mi ha insegnato che nel mondo globale non esistono civiltà di serie A e di serie B. Esistono diversità, e queste diversità sono una ricchezza da custodire per tutti i popoli della terra.

Marco Trovato – AFRICA Rivista

“Afriche. Inferno e Paradiso”

(Libreria Editrice Vaticana, 2025)

Ampio saggio sulle Afriche inteso come un Continente dai molti volti. L’Autore, profondo conoscitore del Continente, prende in esame non tanto l’Africa intesa come luogo bensì le Afriche che convivono nella stessa terra, nei loro diversi aspetti: storia, cultura, economia, religioni. Un’indagine a tutto campo per sfatare molti pregiudizi e acquisire nuove conoscenze sul Continente che inizia a far sentire il proprio valore e peso geopolitico nella comunità internazionale.

Padre Giulio Albanese, missionario comboniano, è direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria del Vicariato di Roma. Ha fondato e diretto per molti anni l’agenzia stampa «Misna». Collabora con varie testate, fra cui «Avvenire» e «L’Osservatore Romano». È anche membro del Consiglio della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Tra i suoi ultimi libri si segnala Vittime e carnefici. Nel nome di «dio» (Einaudi) e Ma io che centro? Il bene comune ai tempi di crisi (Emp).

La presentazione dell’ultimo libro di padre Giulio Albanese

Impariamo ad ascoltare il grido di giustizia

delle Afriche

«Non dobbiamo considerare il continente africano un attore privo di soggettività storica»: è questo l’assunto da cui è partito ieri Lucio Caracciolo, direttore della rivista italiana di geopolitica Limes e presidente della fondazione Besso, per presentare l’ultimo libro di padre Giulio Albanese, Afriche, inferno e paradiso (Libreria Editrice Vaticana, 2025, 25 euro). Insieme a Caracciolo, alla presentazione del volume, svoltasi nella storica sede romana della fondazione, hanno dialogato Filomeno Lopes, giornalista presso Radio Vaticana, e l’autore del libro.

Afriche, dunque, e non Africa perché l’obiettivo del libro è «ascoltare le storie di dentro, dare voce agli africani, quindi affrontare meglio le differenze che esistono tra le varie Afriche, inclusi scontri e conflitti, per capire come e quanto questo continente ci guarda e ci riguarda», ha aggiunto Caracciolo, evidenziando soprattutto alcuni temi affrontati da Albanese: «C’è la questione geopolitica, ossia la differenza fra la realtà descritta dagli atlanti e quella sul terreno, caratterizzata da conflitti cronici, che raramente si risolvono ma di cui non interessa niente a nessuno. Poi, c’è l’aspetto delle migrazioni. Viste come un destino da noi occidentali, in base al ragionamento secondo cui l’Europa è piccola e vecchia e l’Africa è grande e giovane, in realtà la maggior parte delle migrazioni avviene a livello interno, in modo difficile perché un continente così sterminato non si attraversa a piedi. Soprattutto, questo libro presenta aspetti culturali, sociali e dunque identitari dei Paesi africani: il ruolo degli anziani, le delusioni dei giovani, intrappolati in realtà complesse, la centralità della famiglia».

Ed è sul fattore umano che si è poi concentrato Filomeno Lopes, secondo cui «il problema fondamentale del nostro continente è attuare un cambio di paradigma. Finché continueremo a pensare a passato, presente e futuro come farebbero gli europei, non riusciremo mai a trovare la vera libertà. La vera povertà dell’Africa non è quella economica, bensì l’incapacità di pensare con la propria testa e perciò di sognare. Il cuore del problema sta nel rapporto degli africani con la propria storia. Il male peggiore del colonialismo risiede nei suoi atti più invisibili: esso ha trasformato la cultura in folclore, le lingue in dialetti, le religioni in superstizioni. Il colonialismo ci ha estirpato le radici. Noi siamo l’unico popolo che è stato sottoposto a un dubbio sul suo statuto antropologico e da qui, oggi, dobbiamo ripartire: dobbiamo capire come parlare a noi stessi». Affinché ciò avvenga, ha proseguito Lopes, «dobbiamo promuovere una riconquista intellettuale e narrativa delle Afriche» perché «solo la conoscenza della storia rende liberi». Uno stimolo che, secondo il giornalista di Radio Vaticana originario della Guinea-Bissau, va ricercato anche nel rapporto col cristianesimo: «Stupisce notare come la Lettera Apostolica di Papa Paolo VI, Africae terrarum, faccia fatica a entrare nei manuali della Chiesa. Eppure, lì un pontefice ha messo per iscritto che “africani, siete voi i vostri missionari”, sottolineando così come il cattolicesimo africano, con i padri del deserto, sia nato ben prima del XV secolo, quando arrivarono i missionari europei».

Entro questa direzione si muove il libro di padre Giulio Albanese che, peraltro, prende il via dalla rubrica Hic Sunt Leones pubblicata ogni venerdì su L’Osservatore Romano, trattandosi di una raccolta degli articoli pubblicati sul quotidiano vaticano. «Le Afriche fanno parte integrante della mia vita — ha detto l’autore del volume — questo continente ci interpella, ma noi non lo stiamo capendo. Stentiamo a capire l’insoddisfazione trasversale che attraversa le giovani generazioni, specie in Kenya, nel Sahel o nel Kivu, così come siamo incapaci di leggerne i dati, quelli demografici o quelli occupazionali, e di capire che questo continente sta crescendo a ritmi enormi». Il paradiso, ha concluso Albanese richiamando il titolo del volume, «è qui, nella consapevolezza che gli africani non sono debitori bensì creditori, che l’Africa non è povera ma impoverita, che dobbiamo smetterla con l’atteggiamento paternalistico. E, invece, dobbiamo imparare ad ascoltare il grido di un continente che, seppur nelle sue declinazioni, invoca anzitutto e soprattutto giustizia».

Guglielmo Gallone – L’Osservatore Romano