Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

In Pace Christi

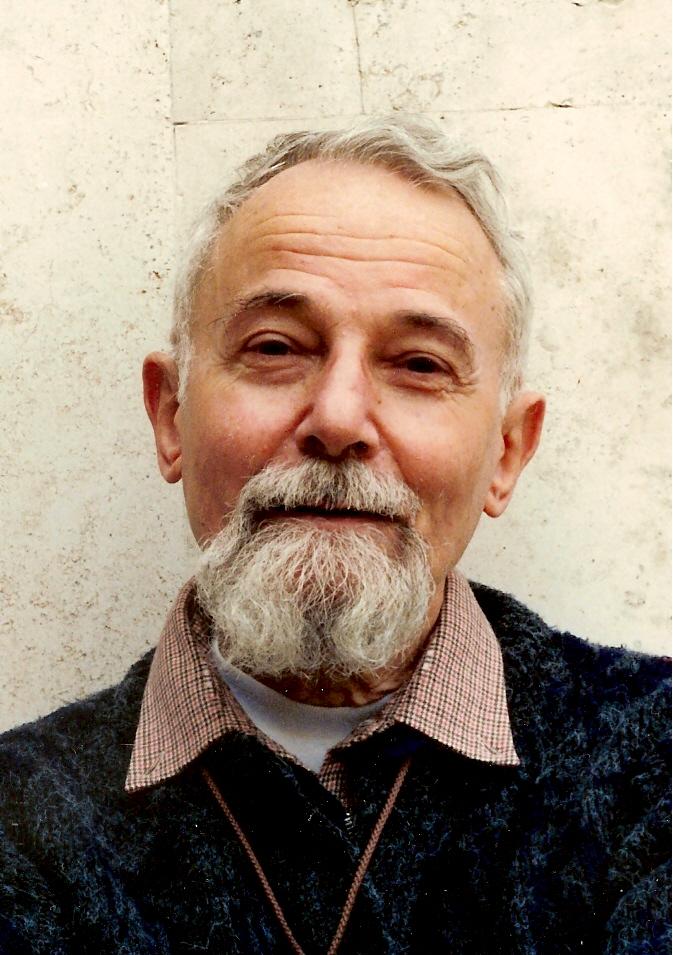

Bianchi Benvenuto

La prima lettera che il seminarista quindicenne Benvenuto Bianchi ha scritto ai superiori di Verona parlando della sua vocazione missionaria porta la data dell’8 maggio 1934. Proviene dal seminario diocesano di Como.

“Dopo aver tanto pregato e meditato e dopo essermi consultato a lungo col mio padre spirituale, mi pare, ora, che Dio mi chiami veramente alla vita missionaria. Non credo che questo desiderio sia un mio entusiasmo passeggero, poiché sono ormai cinque anni che questa aspirazione è andata alimentandosi sempre più nel mio cuore… Voglio diventare un santo missionario, tutto conforme al desiderio divino…”.

Da questa lettera veniamo a sapere che Benvenuto aveva il desiderio di farsi missionario d’Africa fin dalla prima media. Come gli sia venuta questa idea, ne parla lui stesso in una relazione che ha scritto per il periodico della sua parrocchia la “Voce della comunità di Lanzada” nel numero di dicembre del 1996.

I cani di San Bernardo

“Ho accettato di mettere in iscritto la storia della mia vocazione - comincia p. Bianchi - pensando che possa aiutare a capire come Dio è capace di servirsi anche delle cose più strane per farsi ascoltare, e come tra quelli che Lui chiama a servirlo più da vicino, ci possano essere anche dei birichini... Non avevo ancora 10 anni il giorno in cui dissi alla mia mamma che volevo diventare monaco di San Bernardo.

‘Ma chi ti ha messo in testa questa idea?’, mi ha chiesto.

‘E’ stato il libro di lettura che abbiamo a scuola. Vi è un racconto che parla dei monaci di San Bernardo che hanno dei cani bellissimi e bravi con i quali vanno a salvare quelli che rimangono travolti dalle valanghe di neve sulla montagna’.

Avevo sentito il desiderio di diventare monaco per avere anch’io uno di quei cani verso i quali avevo subito provato tanta simpatia.

Tra quelli a cui raccontai la cosa non mancò, naturalmente chi, scherzando, spiegò che la mia simpatia, più che per i cani di San Bernardo, doveva essere per il bariletto di acquavite che i cani portano al collo quando vanno in soccorso della gente.

Quanto avevo detto alla mamma le fece pensare e sperare che, forse, anche se le mie idee erano ancora confuse, ci potesse essere l’inizio di una chiamata da parte del Signore.

Venne a sapere da una sua amica che a Valle Colorina, un paesino non lontano da Sondrio, c’era un santo sacerdote, don Giovanni Folci, che raccoglieva ragazzi che avevano desiderio di farsi preti, per aiutarli a chiarire la loro vocazione. Mi domandò se ero contento di andarci anch’io. Ci andai volentieri e rimasi con lui tre anni, fino al giorno in cui dovetti decidere se entrare in seminario o in un altro istituto o tornare a casa.

Giocare “ai martiri”

“L’idea di farmi missionario - prosegue p. Benvenuto - mi era venuta attraverso un compagno che, durante le passeggiate nei boschi, ci aveva insegnato a giocare al missionario.

‘Ecco - ci diceva - io adesso faccio il missionario e vi predico il Vangelo. Alcuni di voi si convertono e vengono a pregare con me. Gli altri, i cattivi, non vogliono convertirsi e, dopo un po’, vengono a catturarci, cercheranno di farci rinnegare la fede e siccome noi non li ascolteremo, ci ammazzeranno. Naturalmente si tratta solo di un gioco e per il martirio basterà che ci diate qualche bacchettata senza farci troppo male’.

Fu così che, ad un certo momento, mi venne il desiderio di fare il missionario non solo per gioco. Quando, dopo tre anni, dovetti lasciare l’Opera di don Folci, ero deciso a prepararmi ad esserlo sul serio. L’arciprete di Sondrio, mio parroco, mi consigliò di entrare nel seminario diocesano di Como per maturare meglio la mia decisione.

Può sembrare strano il fatto che Dio, per chiamarmi, si sia servito dei cani di san Bernardo e poi di un semplice gioco imparato da un compagno”.

Quella di p. Bianche era una famiglia di calzolai da lunga tradizione. Il nonno lo era, e anche papà Giuseppe lo fu, mentre la mamma, Camilla Della Bella, era sarta. Papà Giuseppe è ricordato a Sondrio come un uomo buono, lavoratore, sportivo (andò a Parigi in bicicletta) e amante della musica. Suonava con abilità il violino e il clarinetto. La mamma era religiosissima. Le sue amicizie erano quelle della chiesa e del lavoro. Lei stessa raccontava:

“Tutti dicevano che mi sarei fatta suora. Poi Giuseppe mi chiese in moglie e, nel 1910, ci siamo sposati”.

A Sondrio, dove vivevano, cominciarono a nascere i figli: Bruno e Carmen. Poi la famiglia emigrò a Coira, in Svizzera, nel Cantone Grigioni dove papà Giuseppe aprì un negozio di calzoleria. Nel 1919 nacque il nostro Benvenuto seguito dalla sorella Alba. Il nome Benvenuto venne dato in ricordo di uno zio, ragazzo del 99, morto in guerra sul Carso nel 1917.

Nell’autunno del 1925 la famiglia, principalmente per la salute di papà Giuseppe, ritornò a Sondrio. Qui il capofamiglia comperò un’osteria-trattoria ed un negozio di frutta.

Il 30 dicembre 1927 papà Giuseppe morì e mamma Camilla rimase sola con quattro figli. Vendute le due attività commerciali, tornò a fare la sarta, ma era molto preoccupata nel timore di non riuscire ad educare i figli, specialmente proprio Benevenuto che era considerato “molto birichino”.

Virginitatis splendor

“Dopo altri tre anni terminai il ginnasio - prosegue Benvenuto nel racconto della sua vocazione - così, nel 1934, entrai nell’Istituto delle Missioni africane…”. E a questo punto si inseriscono le lettere che abbiamo riportato all’inizio.

P. Vianello, ex superiore generale dei Comboniani, che aveva letto le lettere di Benvenuto, scrisse al rettore del seminario per avere qualche informazione. La risposta, dal seminario vescovile di S. Abbondio in data 27 maggio 1934, è sorprendente:

“Il postulante Bianchi Benvenuto è un buon figliolo, fornito di bella intelligenza e di esimia pietà in cui brilla il virginitatis splendor. Recentemente ha corso il pericolo di lasciarsi accalappiare dalla morbosa sensibilità di un compagno che fu immediatamente eliminato. Appena Benvenuto percepì il fetido alito del serpente, corse a mettersi al riparo presso i superiori e così rimase come giglio immacolato.

Di carattere è docile, piuttosto timido. E’ sempre stato promosso ai primi esami. Volentieri lo avrei conservato in seminario per i bisogni della diocesi. Anche se in apparenza è mingherlino, gode di buona salute. Sono certo che diventerà un missionario che farà onore al suo Istituto”.

La mamma e il resto della famiglia accolsero la notizia della vocazione missionaria di Benvenuto con gioia. La mamma scrisse al momento dell’entrata in noviziato: “Do pienamente il permesso a mio figlio Benvenuto di farsi missionario e di entrare nel noviziato di Venegono Superiore. Ringrazio infinitamente Iddio della grazia accordatami. Devotissima Della Bella Camilla”.

Verso il sacerdozio

Il 10 ottobre 1934 Benvenuto iniziò il noviziato a Venegono Superiore sotto la guida di p. Giocondo Bombieri. L’impegno che il giovane novizio mise per acquisire le virtù del religioso e del missionario fu totale, tanto che la parola “esemplare” è quella che viene ripetuta ad ogni riga del questionario che accompagnava il cammino dei novizi.

Il 7 ottobre 1936, festa della Madonna del Rosario, emise la professione temporanea, quindi partì per Verona per completare il liceo. Rimase in casa madre due anni poi, dal 1938 al 1942, fu inviato a Padova come assistente dei ragazzi in quel seminario comboniano. Contemporaneamente frequentava la teologia nel seminario diocesano.

Le periodiche richieste di rinnovamento del Voti alla scadenza dei medesimi riflettono la semplicità di Benvenuto ed il fervore che alimentava il suo cuore: “Desidero continuare a servire il Signore nella Congregazione, fiducioso nell’aiuto di Dio e di Maria Santissima…”. “Desidero continuare nella santa via intrapresa…”. “Sempre desiderando di lavorare in Congregazione a santificazione mia e per la salvezza delle anime…”.

Il 28 aprile 1942 venne ordinato sacerdote nella chiesa del Seminario maggiore di Padova dal vescovo mons. Carlo Agostini.

Quanto alla sua attività di assistente dei seminaristi p. Benvenuto fu un amico, un fratello maggiore di quei giovani. Quando non era a scuola in seminario, era sicuramente tra i suoi ragazzi senza abbandonarli mai, sempre pronto alle loro giuste richieste, disponibile anche a dare spiegazioni su materie scolastiche, sempre con calma, ritornando sull’argomento semplificandolo per i più “duri”, senza mai perdere la pazienza.

In ricreazione sapeva organizzare le partite ed egli era arbitro imparziale, ma quando poteva dava volentieri qualche calcio al pallone. Nei giorni di passeggiata portava i seminaristi a visitare le chiese e i luoghi storici della città illustrandoli con approfondite spiegazioni. Amava la musica classica, e la faceva amare, aveva l’hobby della cartoline. Nella sua stanza aveva tante scatole di cartoline suddivise per argomento (monumenti, paesaggi, paesi, città…). Diceva che quello era un metodo semplice, divertente ed economico per … viaggiare e formarsi una buona cultura.

Bianchi era preoccupato di non riuscire a dare tutto quello che poteva e doveva ai suoi ragazzi, come esempio, come insegnamento, come assistenza. Sentiva moltissimo il senso della responsabilità: sapeva che dal suo comportamento, dal suo modo di fare, poteva dipendere il futuro di quei giovani, e la riuscita più o meno buona di un futuro missionario. Quindi cercava di dare il meglio di sé in ogni momento, in ogni circostanza. Ha lasciato in tutti un gradito ricordo.

Insegnante

Appena sacerdote, venne fermato a Padova per dedicarsi all’insegnamento. Vi rimase dal giugno del 1942 al settembre del 1943. Eravamo già in piena guerra con tutti i disagi che essa comportava. Dal 1943 al 1948 fu insegnante a Venegono Superiore dove i novizi del secondo anno frequentavano la prima liceo. Il giudizio di uno di essi è il seguente: “P. Benvenuto era più novizio di noi”. Quando il noviziato passò da Venegono a Gozzano, in provincia di Novara, p. Benvenuto seguì la truppa. Il giudizio del maestro dei novizi, p. Giovanni Giordani, suona così: “P. Bianchi dovrebbe imparare ad essere meno colomba e più serpente. E’ troppo semplice, ma è il suo naturale. E’ un bravo professore, anche se non è brillantissimo nell’esposizione, ma è molto profondo, ben preparato e capace di sminuzzare la materia. Si dedica volentieri al ministero, specie quello delle confessioni. Conosce il francese, l’inglese e abbastanza bene anche il tedesco. Si sta laureando in lettere andando a scuola a Milano”.

Rimase a Gozzano due anni, fino al 1950, anno in cui fu nuovamente inviato a Padova a preparare i seminaristi di quinta ginnasio agli esami pubblici. Il 1° marzo 1951 conseguì la laurea in Lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore col massimo dei voti.

Dal 1951 al 1955 fu a Crema, sempre insegnante nel piccolo seminario comboniano di quella città. “Ottimo religioso - scrisse il superiore - delicato, obbediente. Anche gli esterni alla casa ammirano la sua semplicità, bontà e spirito di sacrificio”.

P. Antonio Valdameri, che gli fu compagno in quel periodo, dice: “Sono stato con lui a Crema e posso affermare che p. Bianchi non ha mai offeso nessuno, nessuno l’ha mai sentito una sola volta parlare male di qualcuno, mai, mai, anzi trovava sempre i lati positivi nelle persone e negli avvenimenti anche nelle situazioni più difficili. Era affabile, gentile, di compagnia, era famoso per dimenticare le cose… un po’ le raccontava lui, un po’ le aggiungevano gli altri, e lui ci stava. Sì, lo dico con verità: era bello stare con lui perché era buono p. Bianchi”.

Nel 1955 p. Bianchi passò a Verona come insegnante degli studenti di liceo. Si vedeva in lui la preoccupazione di dare il più possibile e la paura di non fare abbastanza. Chi scrive lo ha avuto insegnante proprio in quel periodo e ricorda le interrogazioni scritte fatte a mo’ di quiz. Veniva in classe con una lista infinita di domande nelle quali, si poteva star sicuri, non era sfuggito niente delle lezioni precedenti sulle quali verteva l’interrogazione.

Alle proteste degli studenti per quella grandinata di domande, con la maggior semplicità possibile rispondeva: “Se uno sa, è un giochetto rispondere”. Ma accettava anche le delusioni che i suoi alunni gli offrivano. Era interessante sentirlo quando difendeva l’importanza della letteratura greca, quando qualcuno gli diceva: “Insegnateci a scrivere a macchina, a guidare l’auto, ad aggiustare un motore”.

“A suo tempo imparerete anche quelle cose. Anzi, le imparerete così bene da dimenticare quelle che vi insegno io”. E poi, col solito sorriso furbo sulle labbra, si divertiva a raccontare qualche episodio della sua vita di insegnante…

“Di tutto il greco che mi ha insegnato - mi ha detto un giorno un mio ex alunno - ricordo solo caì (e)”. “Povero me! - risposi - Guarda che si dice cai e non caì”. E rideva divertito.

“Un insegnante ‘normale’ - scrive p. Renzo Piazza - ha più di un’occasione per inquietarsi, per perdere la pazienza. P. Bianchi non l’ha mai persa. Negli inevitabili momenti critici si fermava, scendeva dalla cattedra e, mettendosi davanti agli alunni, spiegava con calma la situazione. Per esprimermi meglio porto un esempio: era il 30 ottobre 1968, durante il liceo, sono stato interrogato in latino. Forse perché non ero preparato, ho cercato di trovare una scappatoia dicendo: ‘Padre, questo modo di interrogare è da bambini’. Egli, con una grande calma mi rispose: ‘Bene, allora tu metti per iscritto il modo con cui vuoi essere interrogato’.

Ne racconto un’altra: una mattina, mancando colui che suonava la campana della sveglia, è venuto lui a battere le mani per svegliarci e vedendo che nessuno si alzava, ha detto: ‘Ma che belle primizie che offrite al Signore questa mattina!’.

Non perse la pazienza neanche quella mattina in cui, avendo lasciato tutte le luci accese, egli si è affrettato a spegnerle. Io, con una battuta certamente fuori posto, ho detto: ‘Finché ci sono i Padri che vanno a fare le giornate missionarie, si può lasciare acceso!’. P. Bianchi si fece serio e mi rispose: ‘No, non devi assolutamente parlare così’. Non c’è stato bisogno di altro perché imparassi la lezione”.

Missionario in Etiopia e in Burundi

Nel 1958 p. Benvenuto ricevette il via per la missione di Etiopia. Pensava che fosse finalmente giunto il momento di abbandonare le aule scolastiche per avventurarsi nel ministero spicciolo tra la gente. Niente da fare: lo attendeva ancora una cattedra come insegnante nel seminario di Asmara. Ancora insegnare, dunque, e per di più in un’altra lingua. Ciò richiedeva una preparazione che lo teneva sveglio per buona parte della notte.

Delicato di coscienza com’era, sentiva la responsabilità di dare la migliore formazione possibile a quei giovani che sarebbero diventati i sacerdoti della Chiesa africana. Lavorò bene, con piena soddisfazione di tutti: superiori e alunni ma, dopo tre anni, dovette rientrare in Italia e andare ad Arco di Trento in cura. Vi rimase dal 1961 al 1963.

La sua forte fibra ebbe il sopravvento sul logorio fisico per cui, nel 1963, si trovò ancora tra gli studenti comboniani di liceo a Carraia, e ciò fino al 1969. Dal 1969 al 1971 fu inviato a Crema ancora come professore. Sembrava che quell’incombenza gli si fosse appiccicata addosso.

Nel 1971 si aprirono nuovamente le porte dell’Africa. In Burundi i Comboniani avevano bisogno di un professore per il seminario. Chi meglio di p. Bianchi poteva coprire quell’incarico? Egli partì prontamente, affrontò una nuova lingua e, per tre anni, fu nel seminario di Bujumbura.

Diciamolo chiaro: furono anni di sofferenza. Le lotte tribali che caratterizzavano la vita politica e sociale di quel Paese, si riflettevano anche in seminario. Il Vangelo, la carità di Cristo, la comprensione… tutte belle parole che p. Benvenuto si sforzava di mettere nel cuore di quei giovani come sementi preziose, ma che pareva non attecchissero. Il suo animo sensibile fu immerso in un Getsemani…

Rappresentò quindi una liberazione la sua destinazione alla parrocchia di Cibitoke nel 1974, non come parroco, ché egli rifuggiva da cariche di una certa responsabilità, ma come semplice coadiutore. Poter finalmente entrare in contatto con la gente semplice, raccontare gli episodi della Sacra Scrittura, del Vangelo, ai ragazzi, intrattenersi con gli anziani, trascorrere lunghe ore al confessionale a distribuire la grazia di Dio era il sogno che lo aveva affascinato fin da fanciullo quando giocava a fare il martire.

E in Burundi per poco non gli capitò di diventare martire sul serio. Sappiamo come le lotte tribali tra Bautu e Vatussi finivano spesso in orrende carneficine. I Comboniani, per essersi messi dalla parte degli oppressi, furono scacciati dal paese, incompresi perfino da una parte della Chiesa che si era messa dalla parte dei potenti.

Formatore a Roma

Avvilito per quanto succedeva in quel paese ormai totalmente cristiano, p. Bianchi rientrò a Roma insieme ai confratelli. Sentiva il bisogno di un momento di pausa, di riflessione, di considerare come proprio il Burundi, il paese africano più ricco di promesse per la Chiesa, avesse rappresentato “il fallimento del cristianesimo”.

Nel 1976 prese parte al Corso di rinnovamento a Roma. Finalmente si sedette ancora sui banchi ad ascoltare e non sulla cattedra ad insegnare. La Chiesa in Italia, sotto il soffio del Concilio, aveva camminato ed egli, per non perdere il passo, riempì quaderni di note cercando di registrare ciò che i professori e i conferenzieri dicevano.

Il 10 giugno 1977 p. Tarcisio Agostoni, superiore generale, gli scriveva: “Dopo lo scioglimento della Delegazione del Burundi, tenendo presente l’età, il clima e la lingua, abbiamo pensato di destinarti alla Regione Centroafricana. Sono sicuro che sia di tuo gradimento fare per qualche anno ancora un po’ di pastorale dopo tanti anni di scuola. Mettiti d’accordo con p. Ravasio per le pratiche…”.

Quando il Padre aveva le valigie pronte, ecco il contrordine: “7 luglio 1977. Sei trasferito al distretto della Curia come facente parte dell’équipe della Formazione permanente. Credo che questo sia uno dei lavori più preziosi che al momento abbiamo in Congregazione. Curerai i corsi dei confratelli, lunghi o corti che siano… Approfitto per dimostrarti la mia solidarietà e simpatia per l’espulsione dal Burundi. Noi non solo cerchiamo di accettare i piani di Dio, ma ci sforziamo di amarli. Sono sicuro che porterai nel nuovo ufficio l’entusiasmo che hai avuto finora nelle diverse missioni”.

Formatore di missionari, alle volte “riformatore” di confratelli arrivati dalla missione provati nel fisico e più ancora nello spirito per le situazioni di guerre, di incomprensioni, di persecuzioni in cui erano venuti a trovarsi! P. Bianchi si mise in ginocchio davanti al Signore e disse:

“Ma io sono all’altezza di questo compito? Una cosa era aver da fare con i seminaristi, un’altra con gente adulta, piena di esperienza, con una lunga vita missionaria alle spalle.

Fiducioso in Dio affrontò il nuovo incarico con tutto l’impegno possibile. Ma p. Bianchi era un uomo onesto e intelligente: sapeva che se uno non è tagliato per un certo compito, difficilmente l’obbedienza fa il miracolo. Bisognava trovare la persona giusta per il posto giusto, ecco.

Dopo mesi di applicazione e di impegno, cercando di superare i dubbi che continuamente lo assalivano, prese la penna in mano e scrisse: “Roma 26 febbraio 1978. Reverendissimo p. Generale, dopo sei mesi passati nel mio nuovo incarico, mi pare di aver qualcosa di importante da far presente per mantenermi nell’attività o meno che mi è stata affidata.

Mi pare di aver visto chiaro che la preparazione, direzione e animazione dei Corsi impegnano talmente chi ne è responsabile da richiedere una persona convenientemente dotata e preparata, capace di operare da sola. L’aiuto che posso dare io a p. Colombo è troppo lontano da quello di cui ha bisogno e spesso mi sento in serio disagio per la mia incapacità di sostituirlo o di collaborare efficacemente…”.

In Congo

Più che incapacità si doveva parlare di… umiltà. Tuttavia il p. Generale non volle insistere e lo destinò al Congo, aggiungendo: “Hai fatto un lavoro prezioso per i nostri confratelli. Hai trattato le persone, che sono la ricchezza più bella della Congregazione, in modo veramente eccellente, perciò andrai in Congo… a fare lo stesso lavoro con altre persone, chiamate anch’esse a partecipare alla grazia divina. Sono certo che in Congo farai molto bene come hai fatto in Burundi e in Etiopia”.

Dal 1978 al 1981 fu vice parroco ad Ango; dal 1981 al 1985 superiore (questa volta non poté rifiutare) e professore a Rungu; dal 1986 al 1989 direttore spirituale nel seminario minore di Dungu; dal 1989 al 1992 fu superiore locale nel postulato dei Fratelli a Kisangani.

In maggio del 1992 rientrò nuovamente in Italia per un secondo Corso di aggiornamento a Roma. La responsabilità di formatore con i giovani africani gli pesava per cui aveva sempre paura di non essere preparato a sufficienza. Contemporaneamente cominciò la ricerca per scrivere la “Storia della presenza comboniana in Congo”. Il superiore provinciale, p. Giorgio Aldegheri, pregò i superiori maggiori di accoglierlo in casa generalizia e di facilitargli la ricerca dei documenti per questo lavoro.

Dal 1993, luglio, al 1997 si dedicò al ministero ad Isiro stando nella residenza del p. Provinciale, dal 1997 al giugno del 1999 curò in modo particolare la parrocchia di S. Anna, sempre ad Isiro. Da luglio ad ottobre 1999 si trovava nella parrocchia di Magambe, ancora ad Isiro.

Quando il superiore, dati gli acciacchi, gli consigliò di non usare l’auto, il Padre prese la bicicletta. Quando gli fu sconsigliata anche quella, egli partiva a piedi percorrendo anche dieci chilometri per raggiungere le abitazioni dove c’era qualche anziano o qualche ammalato che aveva bisogno di sacramenti. I sacramenti, specie la confessione, costituivano come un “pallino” per p. Benvenuto.

“Si può fare tutta la predicazione che si vuole - diceva - ma la cosa più importante, essenziale, è che i cristiani vivano in grazia di Dio. E siamo noi sacerdoti i dispensatori di questa grazia”. Come sottolinearono i confratelli nelle loro testimonianze, il Padre era sempre disponibile per le confessioni, sia durante il giorno, sia prima della messa. Scrive p. Parisi:

“Più volte mi sono confessato da lui e ne ho esperimentato sempre grande consolazione e forte incoraggiamento per crescere nella vita dello Spirito. Egli viveva ciò che insegnava e predicava; ed insegnava e predicava ciò che viveva”.

Il millesimo defunto dell’Istituto

Mentre era nel pieno esercizio del suo ministero sacerdotale in Congo, p. Benvenuto fu colpito da ictus cerebrale. Venne immediatamente accompagnato a Milano dal confratello medico p. Gianmaria Corbetta, e fu ricoverato presso il Centro Ammalati dei Comboniani. Dopo una quindicina di giorni, durante i quali parve riprendersi, subì un ulteriore attacco. Portato d’urgenza all’ospedale Niguarda, mentre era nel pronto soccorso, sopraggiunse un infarto che lo rapì all’affetto dei confratelli e dei parenti.

Dopo i funerali nella chiesa della Madonna di Fatima a Milano, il 26 ottobre, la salma è stata traslata a Sondrio, dove riposa accanto a quella dei genitori.

P. Benvenuto Bianchi è il millesimo missionario, nell’elenco dell’Istituto comboniano, che ha lasciato questa terra per tornare alla casa del Padre. E’, anche questo, un record che va sottolineato.

“Se c’è un uomo al quale il nome si adatta a puntino è proprio padre Bianchi - ha detto p. Enzo Bellucco che ha tenuto l’omelia alla messa. - Si chiamava Benvenuto... davvero era il benvenuto in ogni comunità dove giungeva. Allegro, gioviale, ingenuo - ma di quella ingenuità furba - con la battuta sempre pronta e capace di sorprendere l’interlocutore. Non saprei quale brano del Vangelo potrebbe essere applicato a lui: o le beatitudini e l’altro: ‘Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelati ai piccoli’. Incarnava lo spirito di infanzia, accettava col sorriso i suoi limiti, con umorismo.

Non è mai stato uomo di potere e non l’ha mai cercato. E’ stato un bravo insegnante, diligente, preoccupato che gli alunni imparassero bene le lezioni e perciò era sempre alla ricerca di metodi nuovi, più adatti alla comprensione delle varie materie”.

Anche mons. Giovanni Giordani, suo antico maestro dei novizi, oggi 94enne, ha voluto mandare la sua testimonianza: “P. Bianchi ha passato un annetto a Venegono nel 1948 quando io ero maestro dei novizi. Era proprio un’anima bella, umile, caritatevole, semplice, intelligente. Laureato in lettere, non si dava certo importanza. Se dovessi definirlo, direi con la Scrittura: vir simplex et rectus. La memoria gli faceva degli scherzi. Gli consegnai una lettera per p. Briani, superiore generale, dato che andava a Verona. Una settimana dopo il Generale mi sollecitò a rispondere! Beh… un mese dopo il caro p. Bianchi, mezzo triste e mezzo sorridente, mi riportò la lettera, ricordandosi che l’aveva dimenticata in un libro”.

Era pronto all’incontro

“Un giorno in Congo - racconta p. Lorenzo Farronato - andai a trovarlo perché era stato colpito da un fortissimo attacco di malaria. Come mi vide, mi fece un sorriso mostrandomi la sua riconoscenza per quella visita inaspettata, e mi disse: ‘Lorenzo, non impressionarti; non è ancora arrivata la mia ora perché ho fatto un patto col Signore’.

‘Che patto hai fatto?’

‘Che non mi faccia morire prima di poter formulare un atto perfetto di amore di Dio... E credo di non esserci ancora riuscito, perciò... fra qualche giorno sarò ancora sulla breccia’.

P. Bianchi era un uomo accanto al quale si respirava l’aria della bontà, della semplicità di Dio, che ti rasserena il cuore. Quanto ti accoglieva, con la sua amabilità ti faceva calare subito quelle tensioni che, alle volte, ognuno si porta dentro”. Possiamo ben ritenere che la morte lo abbia colto quando era riuscito ad emettere questo atto perfetto di amore.

Pillole di serenità

P. Benvenuto dimenticava facilmente le cose, alcune cose, quelle, ovviamente, che non riteneva molto importanti come capita alla maggioranza dei mortali. Questa sua smemoratezza ha creato come una leggenda su di lui. Egli sorrideva benevolmente su questa cosa, anzi, ad un certo punto ha voluto scrivere un trattatello intitolato “Memorie di uno smemorato” perché p. Bianchi era tanto intelligente da saper ridere anche di se stesso. Alla fine conclude:

“Qualcuno forse vorrà sapere se con tutte le figuracce fatte con le mie dimenticanze e distrazioni, non ho avuto momenti di scoraggiamento e di avvilimento. Sì, per un po’ di tempo li ho avuti al punto di sentirmi qualche volta come annientato. Poi ho capito che non c’è da preoccuparsi molto della stima degli uomini e che basta fare quel che si può per piacere a Lui.

Mi sono pure servite delle pillole che tengo ancora in riserva per i momenti di difficoltà e che chiamo ‘pillole di serenità’. Fra queste, le parole di San Pietro: ‘Gettate tutte le vostre preoccupazioni in Dio perché è lui che si occupa di voi’. E ancora quelle di San Paolo: ‘Per chi ama Dio, tutto serve per il bene’. E soprattutto quelle di Gesù: ‘Venite a me voi tutti che siete in difficoltà e io vi consolerò’.

Mi pare che la Parola di Dio, a chi ci crede, può offrire motivi più che sufficienti ed efficaci per ricevere conforto, coraggio e serenità, in qualunque situazione. Almeno questa è l’esperienza che ho fatto io e, con me e anche meglio di me, innumerevoli altri.

Mi è stato pure utile quanto è stato constatato da gente esperta, che cioè la risata e il sorriso sono molto più riposanti dell’atteggiamento triste. Per sorridere entrano in azione soltanto 14 muscoli; per un viso corrucciato, ben 52.

In ogni modo, se sono riuscito a offrire un po’ di allegria con le mie memorie, fatemi il favore di unirvi a me nel ringraziare il Signore che sa amare anche un tipo smemorato e distratto come me. Anche questo è un giorno che ha fatto per noi il Signore. Esultiamo e rallegriamoci. Alleluia, alleluia, alleluia”. P. Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 205, gennaio 2000, pp. 121-131

******

TESTIMONIANZE SU P. BENVENUTO BIANCHI

P. Luigi Parisi

Ho conosciuto P. Benvenuto Bianchi fin dallo scolastico di Verona 1939-1941 e nella mia vita missionaria dalla sua venuta nello Zaire dal 1978 al 1999. Ebbi sempre per lui una grande ammirazione, trovandolo sempre mite, aperto, sereno accogliente, faceto, disponibile verso tutti e sempre inalterabile in tutte le occasioni. E’ questo che mi spinge ad esprimere adesso la mia stima più sincera per lui e la mia ammirazione più profonda per la sua virtù.

Ho avuto rapporti giornalieri con lui dal 15 luglio 1999 al 19 agosto, vivendo insieme ad Isiro, nel nostro Noviziato di Ma gambe. Proprio in quel tempo, ho avuto l’occasione di conoscere come la sua bell’anima era matura per il cielo. Vedevo in lui un uomo di una vita interiore molto intensa; preghiera continua senza esteriorità, che faceva trasparire un’anima che viveva sempre nella presenza di Dio con tutta spontaneità.

La sua carità verso tutti aveva tutte le caratteristiche espresse da S. Paolo nella sua 1a lettera ai Corinzi cap. 13. Una disponibilità assoluta, sempre serena e sollecita, dominata dal buon umorismo verso tutti noi e gli aspiranti Congolesi, e in genere, con la gente che domandava il suo buon servizio. Il suo atteggiamento abituale di bontà ed apertura a tutti invitava ad aprirsi a lui senza difficoltà e con fiducia.

Gli avevo chiesto alcune spiegazioni sulla lingua lingala e lui subito, lasciando altre attività, con il suo “computer” mi fornì in breve tempo, quanto desideravo. Mai critiche sulla sua bocca, mai lamenti per i suoi mali: tutto nascondeva riguardo alle sue sofferenze fisiche e morali.

Fu un vero Missionario Comboniano che ha lavorato fino alla fine della sua vita sulla breccia, oltre gli 80 anni. Nel mese di luglio ed agosto di quest’anno lo vidi tutti i sabati mattina partire per la Parrocchia di Sant’Anna, a Isiro, per visitare i malati di un quartiere, a piedi, e le Confessioni, nel pomeriggio. Rimaneva nella Parrocchia per celebrare la S. Messa nel pomeriggio della domenica con l’Omelia al popolo. Il lunedì, tutto il giorno, continuava la visita ai malati portando i Sacramenti, nei diversi quartieri e così pure il martedì mattina. Ritornava al Noviziato di Ma gambe, verso mezzogiorno del martedì. Tutto questo, ogni settimana. Il suo lavoro abituale era:

Assistenza ai malati

Confessioni

Predicazione

Servizi

Preghiera

La sua sollecitudine più grande che mi impressionava assai, era per l’impegno serio del tempo unita ad una straordinaria disponibilità al servizio degli altri.

A mio avviso, la sua vita fu tutta per la Gloria di Dio e l’aiuto e il servizio al prossimo, nell’umiltà e nella spontaneità.

P. Francesco Rinaldi Ceroni

Sabato 23 ottobre, mentre tutta la Chiesa aveva iniziata la celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale e pregava per noi missionari, p. Benvenuto Bianchi ci lasciava per il cielo.

Lo ho conosciuto nel giugno del 1978, l’anno in cui giunse in Congo provenendo dal Burundi da dove era stato espulso dal governo marxista di Bagaza, insieme a tutti gli altri Comboniani.

Già, però, ne avevo sentito parlare quando, dalla nostra casa di Rebbio, dove io mi trovavo nel 1957-58 come propagandista, facevo qualche puntata in Valtellina e specialmente a Sondrio e dintorni, da dove lui proveniva.

Conoscere questo confratello e volergli bene, per me fu un tutt’uno. Aveva ricevuto da madre natura un carattere gioviale, aperto, sereno per cui gli si diventava amici in fretta, e non raramente, data la sua preparazione letteraria e teologica (è stato per tanti anni professore e formatore nelle nostre scuole apostoliche, nei seminario diocesani africani o nelle case di formazione dell’Istituto) veniva scelto dai missionari, suore e religiosi come direttore spirituale.

Di lui si ricorderà la vita di preghiera: sempre esatto alle pratiche comuni (quando non dimenticava l’ora, ma questo non per pigrizia o mancanza di volontà, ma per… debolezza mentale), assiduo frequentatore della cappella, sempre attento ai bisogni dei penitenti al confessionale della chiesa parrocchiale, sia al sabato pomeriggio come ogni mattina prima della messa, per cui questa sua regolare presenza per le confessioni ha mantenuto la tradizione di confessarsi, sia nei fedeli come nei religiosi.

La sua parola all’altare era semplice ma convinta e alla portata di tutti, per cui lo si ascoltava volentieri anche se, verso la fine della vita, la parola gli usciva stanca e, con fatica giungeva agli orecchi degli uditori.

Nelle conversazioni e nei trattenimenti comunitari e familiari sapeva starci bene e, con la sua fine arguzia e barzellette, mai indecenti, teneva alto il morale e gioiosa la compagnia, sapendo scoprire dappertutto quel lato buono che si trova ovunque.

Ciò che forse l’ha un po’ angustiato e condizionato lungo tutta la sua vita, è stata la mancanza di memoria che talvolta gli giocava tiri birboni e rendeva impacciato lui o faceva tale la sua comunità mancando, ma senza alcuna malizia (per cui lo si perdonava facilmente) ad impegni presi, anche gravi, o a promesse fatte.

Il suo amore e interessamento per i poveri e per gli ammalati è ben conosciuto nelle missioni dove è passato.

Fra le ultime cose che ha sottolineato e che io non potrò mai dimenticare, perché lui vi insisteva tanto nei suoi incontri (sembrava che il sangue gli dicesse che era l’ultima occasione in cui poteva esprimersi) è questa: nel questionario che la nostra rivista spagnola Mundo Negro ha inviato a noi della terza età, quest’anno, l’anno dichiarato dall’ONU della terza età, alla domanda che c’era: “Che cosa vorresti dire di molto importante da lasciare come ricordo ai missionari più giovani?” il Padre rispose:

“Ai missionari giovani che entrano ora nel campo dell’apostolato vorrei dire: Non lasciate la formazione dei catecumeni, a qualsiasi livello, tutta e sola nelle mani dei laici. Noi preti dobbiamo entrarci!”. E con questa nota apostolica termino la mia testimonianza sul caro padre.

P. Neno Contran

P. Bianchi Benvenuto. L’avresti detto un individuo completamente libero da istinti di aggressività. Bastava sentirlo raccontare 1’episodio del pugno ricevuto da uno squilibrato mangiapreti su un tram di Milano: sembrava parlasse di una vicenda capitata ad un altro e vari secoli fa. Non incuteva soggezione, non creava distanze. Aveva un piccolo arsenale di statuine, marionette, giochi vari, con cui attirava e divertiva folle di piccoli e introduceva lezioni di catechismo o spiegazioni bibliche. Era la sua pedagogia, fin da quando neo-laureato in lettere a Milano ci insegnava storia della letteratura italiana in liceo. Intelligente, pareva persuaso che una delle opere di misericordia spirituali più importanti fosse quella di impedire che la gente si annoi.

Fino al limite da sembrare ingenuo. Ma non lo era, anzi possedeva una grande perspicacia e finezza. Sapeva dire con arguzia e anche pepe quello che pensava. Negli anni 80 fu per un po’ di tempo nel seminario minore di Dungu. Si ammalò seriamente. A dire il vero, non è mai stato un campione di salute. Ma sapeva gestirsi e lavorare sodo. Ripresosi, spiegò :

“Il 50% della mia malattia è la presenza di quello lì”, disse ridendo riferendosi a un confratello della comunità. Dopo 1'espulsione dal Burundi era suo desiderio tornare in Africa. Infatti riuscì a partire per il Congo.

“Ho parlato con uno degli assistenti generali mio amico. Ho fatto il dialogo e mi ha lasciato ripartire”, spiegò sorridendo. Vari missionari lo ricordano come loro insegnante di lingala, lingua che aveva imparato a una certa età ma che trovava assai più facile del kirundi. E anche per le parole di incoraggiamento che sapeva dire quando vedeva qualcuno o qualcuna in preda allo scoraggiamento.

Si era messo con il computer, nonostante l’età. Un portatile in cui raccoglieva notizie di storia del Congo e altre cose interessanti.

“Ma cosa ha che non riesco più a trovare quello che ho scritto ieri?”, chiedeva talvolta sconsolato a chi se ne intendeva.

“Tu lo picchi come se fosse una macchina da scrivere! Trattalo con delicatezza e vedrai che ti obbedirà”, gli rispondeva l’esperto.

Passava lunghe ore in chiesa, immobile.

Testimonianza dei nipoti

“Molto care erano le sue lettere che venivano annunciate e lette ai vari parenti. Riporto l’ultima, che ho ricevuto il 25 maggio, con quella sua bella grafia tonda a noi tanto cara”. E noi la pubblichiamo anche perché ci mostra la situazione del Congo in questi ultimi tempi, vista attraverso gli occhi di p. Benvenuto:

“Isiro, 15.5.1999

Carissimi nipoti,

la situazione che è venuta a crearsi nella zona del Congo dove mi trovo, ha interrotto la nostra corrispondenza appena avviata con il mezzo meraviglioso del fax. Chissà quando potremo riprenderla? Per le comunicazioni ordinarie mi rimane ancora soltanto il mezzo di affidare i miei scritti a chi esce dal Congo per andare a Kampala (Uganda) dove funziona il servizio postale dello Stato e da dove partono qualche volta dei confratelli per l’Italia.

Vi scrivo oggi appunto perché, fra tre giorni, c’è chi dovrà andare in Uganda per un incontro con altri confratelli che verranno da Kinshasa. Pensate un po’ in che razza di situazione ci troviamo a causa della nuova guerra civile tra i ribelli che, con l’aiuto dei soldati ugandesi, hanno conquistato la regione dove si trova pure Isiro. Il governo di Kinshasa si trova a sud, dall’altra parte del paese per cui i membri del nostro consiglio provinciale, per incontrarsi a Kampala o a Nairobi devono uscire dal Congo, affidandosi a viaggi aerei che non hanno orari fissi.

La guerra procede lentamente, tanto che c’è pericolo di temere che durerà anni come purtroppo si verifica in vari paesi dell’Africa. Qui ad Isiro abbiamo la fortuna, dopo i gravi disordini della conquista, di avere un capo militare ugandese che è riuscito a imporre un certo ordine e il rispetto della gente da parte dei soldati, il che non è poco dopo le prime esperienze degli anni scorsi.

Purtroppo mancano tutti gli altri servizi che il governo dovrebbe assumere come il funzionamento degli ospedali, delle scuole, comprese quelle elementari, delle comunicazioni e delle poste. Il governo è troppo impegnato nel continuare la conquista del resto del paese e nell’assicurare le conquiste già fatte.

Con il lavoro dei campi e con un po’ di commercio la gente riesce almeno a mangiare, ma i disagi sono tanti e non da poco. Noi missionari, con l’aiuto pure di una parte della popolazione, cerchiamo di aiutare almeno i più poveri, ma non riusciamo a fare abbastanza. Potete capire quindi quanta riconoscenza devo a voi per quanto ancora mi avete mandato per mezzo della Carme. Grazie, grazie. Che Dio vi benedica.

Voi lassù avete a che fare con l’influenza. Qui non c’è ma non mancano certo altre malattie, specialmente la malaria e vari tipi di verminosi. Io, chissà come, con le mie deboli forze tiro avanti senza nessun serio disturbo di salute, almeno finora. Per il futuro sarà quello che Dio vorrà o permetterà. Mi è di grande aiuto, per rimanere abbastanza tranquillo, la convinzione che, come diceva sant’Agostino: ‘Dio non permetterebbe il male se non fosse abbastanza potente da ricavarne un bene’. Vi ricordo tutti nelle mie preghiere. A tutti i miei più cordiali saluti e l’augurio di ogni vero bene. Vostro p. Benvenuto.

Una volontaria laica

Scrive la signorina Rosanna Cavareso, volontaria laica in Congo per una decina d’anni:

“Ho conosciuto per la prima volta p. Benvenuto nel 1989 al mio arrivo ad Isiro con altri volontari SVI, perché a lui chiedemmo di iniziarci al lingala. Non fummo bravi allievi, ma di lui ci colpì la competenza che rivelava, l’abitudine allo studio e all’insegnamento, la disponibilità nel mettersi davvero al nostro servizio, la semplicità che gli permetteva di instaurare rapporti veri con tutti noi, così diversi e dalle provenienze più disparate.

Dava proprio 1’impressione di una persona che non aveva niente da nascondere, niente da rivendicare, disarmato e disarmante nella sua relazione con gli altri, tutti gli altri. Nel corso di questi ultimi dieci anni ho avuto modo di frequentarlo molto di più, grazie al mio lavoro di procura con i Comboniani di Isiro e ‘dintorni’, ma niente delle favorevoli impressioni iniziali è cambiato, a conferma di una personalità ‘vera’ in ogni momento della sua vita.

Molto varie sono le cose che gli ho visto fare. Con p. Lorenzo, provinciale, fu archivista e, con molto coraggio, si accinse alla stesura della storia della Provincia del Congo, organizzando i molti documenti che anche lui aveva contribuito a raccogliere. Chi 1’ha visto, sa che non è stato un lavoro facile, ma adesso i Comboniani del Congo dispongono di uno strumento che permette di capire meglio 1’oggi che stanno vivendo grazie ad uno sguardo ben documentato sul loro passato.

Legato alla dimensione culturale della sua attività c’è il riordino della biblioteca della casa provinciale di Isiro, dove ha provveduto alla schedatura dei testi utilizzando anche il computer che aveva imparato ad usare secondo le sue necessità.

Scrivendo queste cose, non faccio emergere il ‘chi era’ di p. Bianchi, perché in fondo non era tanto ciò che faceva, ma come lo faceva. Quante volte, ad esempio, entrando in biblioteca, la trovavo apparentemente vuota ed era il suono della sua voce che mi faceva alzare lo sguardo per vederlo in cima alla scala (con pioli mancanti e altri vacillanti) intento a controllare o riordinare qualche libro. Se vedeva che avevo bisogno scendeva con piglio giovanile e si rendeva totalmente disponibile alle mie richieste.

Si sa che i1 lavoro in una biblioteca, soprattutto in Africa, non e dei più puliti, immaginate quando si scopre che un intero scaffale è attaccato dalle termiti che di molti libri hanno rispettato solo la rilegatura esterna. Di fronte a tale situazione p. Benvenuto reagiva da par suo, con 1’arguzia delle battute e, indossato un grembiulone, mettendo da parte il naturale ribrezzo, passava un libro dopo 1’altro, lo puliva e lo esponeva al sole. Una cosa banale, se si vuole, ma non piacevole e faticosa, soprattutto quando gli ottanta anni erano alle porte. Anche questo era un segno della sua disponibilità, della sua umiltà, del suo desiderio di rendere servizio anche nelle piccole cose.

Metodico e fedele ad ogni suo impegno, riempiva bene le sue giornate. Essendogli stato chiesto di risiedere nel noviziato, a tre chilometri da S. Anna, per non lasciare solo p. Antonio con alcuni giovani di propedeutica, non aveva abbandonato i1 suo servizio pastorale in parrocchia.

Con la guerra, inizialmente, ebbe il coraggio di farsi ogni giorno a piedi il tragitto di andata e di ritorno, con grande gioia dei molti bambini abitanti nelle capanne a ridosso della strada, per i quali aveva sempre una parola scherzosa, se non un pezzettino di caramella che, ricevuta con gioia, aveva messo da parte proprio per loro.

In seguito divise la settimana tra i due impegni: dal sabato al martedì o il mercoledì in parrocchia impegnato nelle confessioni (lo vedo ancora al mattino confessare fino all’ultimo minuto e poi correre a raggiungere gli altri preti già diretti all’altare), e poi presso i malati. Partiva accompagnato da un cristiano, con il suo cappello di paglia o il grande ombrello multicolore con cui riparava sé e 1’accompagnatore dal sole o dalla pioggia e ancora macinava chilometri e chilometri per avvicinare con dolcezza e partecipazione malati molto spesso attaccati nel corpo e nello spirito.

Trascorreva il resto della settimana a Magambe, presso i giovani della propedeutica, come una formichina scandendo anche qui la giornata con metodo, impegnato in biblioteca, accogliente con i missionari che approfittavano del loro passaggio a Isiro per confessarsi, dando un bellissimo esempio di serenità, di realizzazione piena del suo ideale ai giovani con cui si sentiva a suo agio. Tra parentesi, sicuramente avrebbe preferito stare in parrocchia a tempo pieno, sarebbe stato anche meno faticoso per lui, ma questo gli era stato chiesto e questo faceva con semplicità.

Ricordo che quando viveva in parrocchia, alla porta della sua camera che dava sull’esterno, si affollavano frotte di bambini ai quali faceva una catechesi spicciola, ponendo domande che avevano come premio o le famose caramelline o semplicemente il movimento della coda di uno di quegli oggettini composti di parti mobili che si strutturano e si smontano manovrando una tastierina posta alla base.

Da osservatrice laica, esterna a tutte 1e dinamiche che agitano una comunità religiosa, mi colpivano in lui la prudenza e 1’assenza di giudizi nei confronti di persone e situazioni difficili. Sapevo bene che anche lui aveva vissuto situazioni difficili, con confratelli a dir poco scorretti col loro comportamento nei suoi confronti ma, stuzzicandolo per farlo parlare, riuscivo solo a ottenere una gravità nella voce che poneva subito fine al discorso, giustificando spesso ancora un confratello che magari, diceva lui, aveva dei problemi.

Agli inizi della guerra mi sono dovuta rifugiare per qualche giorno in missione, e lì ho potuto costatare che molto prima dell’alba la 1uce della cappella rivelava che i1 Padre già aveva incominciato la sua giornata.

Sempre a causa della guerra, quando sentivo che la situazione era più tesa, passavo la notte a Magambe. Lì ho scoperto 1’origine del suono dell’armonica che si levava chiara nel silenzio della notte: era lui che pregava in questo modo gli inni e i salmi della sera.

Per finire queste poche righe, che mi lasciano 1’amarezza di non essere riuscita a delineare a fondo la personalità del Padre, aggiungo solo che anche nei miei confronti ha sempre manifestato la stessa apertura e disponibilità, lo stesso pensare solo bene che ha caratterizzato tutte le sue relazioni. Non è cosa ovvia, non tutti hanno accettato che una donna si impegnasse così come facevo io a Isiro. Non lo sfiorava neanche il pensiero che la mia presenze potesse essere poco opportuna; egli vedeva che lavoravo sinceramente per 1a missione, e questo gli bastava.

Sapevo che potevo sempre contare su di lui. Quante vo1te ha interrotto di utilizzare il computer per metterlo a mia disposizione, quante volte mi ha incoraggiata, passandomi magari qualche libretto che potesse sollevarmi lo spirito, quante battute argute che mi facevano sentire accettata e stimata.

Chiudo sperando che altri confratelli scrivano di lui, dicendo le cose che io non sono in grado di dire e che potranno sicuramente far meglio capire quale dono è stato p. Bianchi per tutti noi.