Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

In Pace Christi

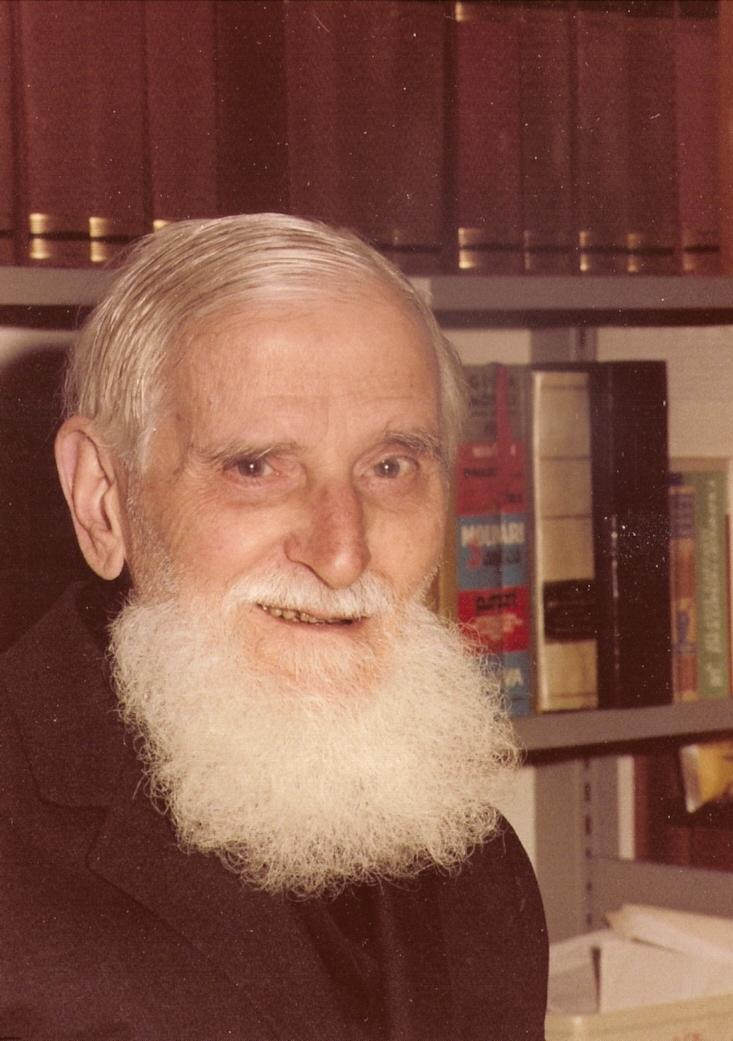

Santandrea Saturno Stefano

Era nato a Casola Canina, piccolo borgo a cinque chilometri da Imola, chiamato "Bologna Nuova", il 16 febbraio 1904. Dopo le medie nel seminario diocesano e il liceo in quello regionale di Bologna, entrò nel noviziato dei Missionari Comboniani (Missioni Africane di Verona), a Venegono, Varese.

Lo accompagnava una lettera del rettore del seminario, mons. Marcello Mimmi (futuro cardinale): "Il chierico Santandrea è il più bravo giovane di questo Seminario interdiocesano. È anche molto buono e di animo generoso. Sono certo che farà onore ai seminari dai quali è stato educato e alla Congregazione nella quale chiede di poter entrare. Il dolore che provo nel perdere questo bravo alunno mi è compensato dalla gioia che mi reca il pensiero che egli tende verso una méta più alta e farà un bene maggiore..."

P. Santandrea scriverà molti anni dopo che era di salute così delicata da temere che un giorno l'altro gli avrebbero detto che non era adatto all'Africa: "Vedendo dalla stanza il Monviso illuminato dal sole e gli splendidi tramonti pregavo: 'Signore, non farmi morire sotto questo cielo di Lombardia'. Chiesi al Signore almeno tre anni di Africa in onore della Santissima Trinità. Dio aggiunse uno zero; pur sempre malato, ma efficiente... Non potevo rassegnarmi all'idea di morire, o anche solo di morire prima di essere stato missionario in Africa. E andai in Africa. Non me ne sono mai pentito: l'ho amata quest'Africa; meglio, ho amato gli africani. Il Paese, bello? attraente? No! paludi molte, poche colline, giungle immense, zanzare e malaria a iosa. Ma gli africani, gli amati dal Comboni, questi amai".

Fu ordinato sacerdote a Verona il 10 luglio 1927. Nel settembre seguente andò in Inghilterra, per lo studio della lingua. Finalmente arrivò l'ordine di partire per l'Africa. Era assegnato a una delle regioni più difficili, dal punto di vista climatico, il Bhar-el-Ghazal (Sudan meridionale). Il medico che lo visitò prima della partenza, disse al superiore di Verona: "Vi consiglio di fargli anche il biglietto di ritorno... se farà in tempo ad usarlo".

"Il periodo più bello"

Dal 1928 al 1936 svolse la sua attività a Wau, come insegnante nella scuola media che la missione aveva aperta in quel centro. Appena libero dalla scuola, si dedicava all'istruzione dei candidati al battesimo, nei diversi catecumenati: "Quasi ogni giorno, in bici, andavo in questo o in quel posto a istruire, ad animare, a sollecitare. Avevo un tenore di vita movimentatissimo, forse anche troppo, ma fu il periodo più bello perché mi sentivo veramente evangelizzatore, pressappoco come avevano fatto gli Apostoli e come avevo sognato durante gli anni di seminario a Bologna. Ma non volevo rimanere il 'padre' di una sola stazione: cosa pericolosa! Il missionario, infatti, è colui che va, appunto come gli apostoli".

Furono questi incontri quotidiani con persone che spesso appartenevano a gruppi etnici diversi a suscitare in P. Santandrea l'interesse al problema delle lingue. Ecco come descrive questa esperienza: "Trovai grande aiuto in un maestro della missione, l'unico che sapesse bene l'arabo e l'inglese. Con l'inglese imparai l'arabo dialettale (facendomi aiutare anche da Louis Musa, un ex schiavo liberato nel 1914); con l'arabo imparai lo ndogo; con lo ndogo imparai il jur,; poi lo zande, ecc.

Capii che per fare un efficace apostolato non solo bisognava conoscere la lingua della gente, ma anche gli usi e i costumi, le loro tradizioni. Per questo non avevo nessuna preparazione. Allora lessi tutti i libri che trovai sul Sudan, specie del Sud: geografia, gente, ecc. Idem sui popoli imparentati, in particolare Uganda, Zaire, Centrafrica. Acquistai il manuale di etnologia, con schemi di studio, dell'università di Oxford. Schemi che mi servirono poi per ordinare le mie note. Con la gente, specie vecchi, capi, scrivevo note alla buona che poi riordinavo e dattilografavo. Da Khartoum p. Bano mi incoraggiò in questo lavoro: aveva sentito gli inglesi esprimere pareri poco lusinghieri sui missionari "buoni contadini veronesi" d'Uganda e del Sudan, in contrasto con i tedeschi che, fra gli Scilluk, si erano distinti per studi validi. Entrai in corrispondenza con Westermann, che mi invitò a scrivere un articolo sul gruppo Ndogo per la rivista Africa".

Nel 1938 lo troviamo in Italia, per cure e riposo. I ripetuti attacchi di malaria avevano fatto temere più d'una volta per la sua vita. Ma se l'era sempre cavata.

Nel febbraio del 1939 è di nuovo a Wau. Poi a Dem Zubeir, dove rimane fino al 1955 e dove aggiunge al suo ministero anche quello delle visite a malati di lebbra. Continua nel suo apostolato fatto di lezioni e di ricerche. "Era una scacchiera di minuscole tribù con lingue diverse. Impiegai un po' di tempo per organizzarmi, per avere in ogni centro una capanna abitabile. Mio fu il ministero fuori stazione viaggiando in bici. Mandavo avanti un africano con una cassettina di pochi chili con il minimo indispensabile per la messa e per il cibo. In questo modo potei conoscere la compagine assai complessa delle tribù dell'ovest. E sempre con matita e quadernetto in mano per scrivere, per annotare, per sentire due, cinque, dieci versioni sullo stesso argomento, sulla stessa parola".

Rientro

La sua salute è così compromessa che nel 1957 è costretto a rientrare in Italia. Dal 1958 al 1982 p. Santandrea è a Roma. Cura la pubblicazione di alcuni tra i più importanti dei suoi lavori e organizza la biblioteca della Direzione generale dell'istituto.

Nel 1982 deve lasciare Roma per Verona, dove viene ospitato nel Centro Assistenza Ammalati dell'istituto. È qui che muore serenamente l'11 novembre 1990. Esatto come sempre, tre anni prima della morte, aveva consegnato all'incaricato di stendere i necrologi dei missionari, una busta chiusa, con queste parole: "Conserva questa lettera e aprila solo dopo la mia morte". Con la raccomandazione di non adottare lo stile edificante d'uso in queste circostanze: "Ricorda: la verità, prima di tutto. Con la verità non si sbaglia mai".

Per la conoscenza linguistica ed etnografica di alcune zone del Sudan meridionale le opere lunghe e brevi che P. Santandrea ci ha lasciato si rivelano fondamentali. Approdato alla ricerca per il desiderio di trasmettere il vangelo agli africani, è riuscito con una tenacia che suppliva alla povertà dei mezzi a fissare per la memoria realtà che oggi rischiano di scomparire. Fu autodidatta, ne era cosciente e non se ne vergognava. Parlando dei suoi scritti, ha affermato: "Tutto ciò, mi pare, vale quel che vale: non gran che. Spero che Gesù Cristo abbia pietà di me, e si ricordi specialmente della predilezione che in quasi 30 anni (dopo alcuni anni di insegnamento) ebbi per i vecchi e abbandonati e i lebbrosi, specie negli anni di Khor-Malang".

Alla notizia della sua scomparsa, Louis Umodo, suo antico discepolo a Wau, ha composto un opuscolo in cui sottolinea l'importanza del contributo dato da P. Santandrea alla crescita sia umana che religiosa della sua gente: "Con infinita calma e tenacia chiedeva agli anziani le notizie sui loro nonni, origini, tradizioni, costumi, culture, credenze, vocaboli. I suoi studi, pubblicati, non solo furono una ricchezza per gli altri missionari, ma anche per noi che, grazie a lui, conosciamo la nostra storia. Immani sforzi di ricerche fanno di p. Santandrea un esperto tanto quanto p. Nebel della gente Denka, e p. Giorgetti della nazione Zande.

Quando nel 1931 p. Mason (poi vescovo) diede il via al mensile 'The Messenger', il primo giornale del Sud- Sudan, p. Santandrea subito lo sostenne con articoli, commenti, editoriali, storie. Scopo primario di questo giornale: diffondere notizie, spargere idee chiave su istruzione, igiene, agricoltura. Ma al primo posto la religione, l'etica e la morale.

P. Santandrea era famoso per la sua gentilezza, per il senso di amicizia che infondeva in chi lo incontrava; visitava regolarmente le famiglie e conosceva a memoria i nomi di tutti i componenti dai più piccoli ai più vecchi. La gente apprezzava assai questo atteggiamento: tutti lo conoscevano, e lui conosceva ognuno di loro, uno per uno, personalmente e li trattava con la massima squisitezza. Questo lo aiutava nel suo apostolato. Fattosi tutto a tutti, conquistava".

P. Neno Contran

********

In occasione dell'ottantaseiesimo compleanno di p. Stefano Santandrea (16 febbraio 1990) p. Alessandro Trabucchi, bibliotecario della Casa generalizia dei missionari comboniani di Roma, ha voluto allestire una mostra-documentazione con le pubblicazioni fatte dal Padre durante la sua lunga e feconda esistenza. Inoltre ha esposto una bibliografia dei suoi scritti. Il titolo della mostra, che è stata visitata dai superiori, dai confratelli e dagli scolastici, era: Un tributo da tempo dovuto.

Tutti sono rimasti sbalorditi nel constatare come quell’uomo mite, discreto e silenzioso di p. Santandrea avesse al suo attivo 150 pubblicazioni tra grandi e piccole, tutte di molto impegno e rigore, senza contare gli articoli pubblicati sulle riviste, in maggioranza di lingua inglese, e le traduzioni fatte in altre lingue.

Dando la notizia al Padre che si trovava a Verona malato, p. Alessandro Trabucchi si giustificava dicendo: «Sono certo che il tutto tornerà a gloria di Dio e al bene delle anime, in particolare dell'Africa, che lei ha tanto amato e per le quali ha vissuto, ha lavorato, ha pregato, ha sofferto... Unisco anche un "acrostico" che un Padre portoghese ha fatto in suo onore. Gradisca quindi i miei auguri, le mie felicitazioni e quelle di tanti che la ricordano con ammirazione e gratitudine». (omissis)

Non povertà, ma miseria nera

Nelle carte consegnate al "necrologista" c'è la descrizione dell'infanzia di p. Stefano e le circostanze della sua vocazione missionaria.

«Leggendo la vita di p. Ambrosoli - ammirabile - m'è venuta la tentazione di buttar giù alcune pagine di miei ricordi, forse cose omesse nelle mie note esistenti nell'Archivio di Roma.

M'è parsa un'ubbìa, perciò ho chiesto il parere d'una persona assai fidata che m'ha detto: “Ma scriva! Chissà, potrebbe fare del bene a qualcuno! Fatica non buttata se un giorno uno prenderà in mano queste noterelle e ne trarrà o un buon pensiero per sé o due righe da far leggere ad altri, bambini? giovani?”».

Cominciamo con il nome. All'anagrafe p. Stefano Santandrea ha, come primo nome, quello di Saturno. Come mai un nome così originale per gente semplice che non era certamente esperta di mitologia greca o di astri celesti? La cosa è meno complicata di quanto possa sembrare. Mentre mamma Emilia Borghi era in attesa del figlio, papà Agostino dovette partire per fare il soldato.

«Che nome metterò al bambino, se sarà un maschietto?» - chiese la donna.

«Mah! Vediamo 'sa turn' (se ritorno)», rispose il marito. Non tornò in tempo, per cui la mamma impose al figlio il nome di Saturno come buon auspicio di felice e celere ritorno del papà. Il nome di Stefano gli è stato aggiunto quasi di contrabbando, ma è stato quello che ha resistito all’usura del tempo.

Stefano è nato a Casola Canina, una borgatella di campagna a cinque chilometri da Imola, in un gruppetto di case chiamate, ironia della sorte, "Bologna Nuova". La casa natale del Padre era metà di un tutto così combinato: stanzone al pianterreno e uno al primo piano. Quest'ultimo con un semplice pavimento di legno che faceva da soffitto allo stanzone sottostante. Vi si accedeva per mezzo di una scaletta di legno situata in fondo alla stanza-cucina. L'altra metà, uguale, era abitata da un'altra famiglia.

Mamma Emilia, per mantenere i quattro figli tutti piccolissimi, doveva andare a lavorare. Non un lavoro da donne, ma da uomini, precisamente quello lasciato dal marito: portare terra con le carriole e impastare mattoni per le fornaci. Il tutto a una lira al giorno.

Più di una volta la povera donna, che non aveva neanche da mangiare a sufficienza, ritornando dalla sua sfibrante giornata lavorativa, veniva meno per strada e cadeva svenuta. Alcune compagne di lavoro la raccoglievano e la portavano in una casa vicina o in canonica dove c'era sempre un goccio di caffè o un liquorino che le dava la forza per proseguire fino a casa.

Il papà, intanto, tornò dal militare con la salute a pezzi, per cui la mamma dovette raddoppiare le energie per far fronte a una situazione che appariva disperata.

Tutti i parenti erano "convinti socialisti e ferventi anticlericali". Non se ne salvava uno. Solo la mamma era pia, religiosa e praticante. Eppure questi parenti, poveri anch'essi e con tanti figli, si dimostrarono caritatevoli prendendosi cura dei bambini e aiutandoli come meglio potevano. Stefano e una sorellina rimasero momentaneamente con la mamma. (omissis)

La crisi

«Fui uno dei primi alunni di quel nuovo tipo di seminario voluto dal Papa - ha scritto. - Rettore era mons. Mimmi, poi cardinale. Per me fu il più prestigioso formatore di giovani mai incontrato, un vero dono di Dio.

In quegli anni incominciò la propaganda missionaria dei vari istituti nei seminari, favorita generosamente da mons. Mimmi. Sentimmo i padri Beduschi, Vignato, Abbà, Manna, Sales... Vari di noi partirono per le missioni. Ricordo Dardi e Muratori, poi il sottoscritto e Rizzi... Erano anni carichi di entusiasmo missionario, di idee nuove, di iniziative, ma affrontate tutte con i piedi per terra, senza esaltazione o fanatismo».

«Quando eravamo ancora in liceo - scrive Amedeo Polverelli, coetaneo e compagno di scuola di p. Santandrea al Regionale di Bologna - (fra parentesi, egli si distingueva fra tutti per la sua intelligenza e la sua propensione agli studi, specialmente filosofici) ogni tanto subiva delle crisi che si manifestavano in periodi di taciturnità quasi assoluta. Non erano crisi sentimentali, come si sarebbe potuto pensare di un giovane di quell’età, ma di pensiero e, più precisamente, derivavano dall'idea che egli si era fatta del sacerdozio, ma che non trovava corrispondenza negli esempi di cui egli aveva conoscenza... E sarebbe certamente uscito dal Seminario se non fossero capitati provvidenzialmente alcuni missionari di Verona (Comboniani)».

Nelle sue carte, p. Santandrea accenna a questa crisi: «La vita che si svolgeva dinanzi a me, in mezzo alla quale anzi vivevo, era poco invitante. O diventare come il fondatore, can. Bughetti, d'un istituto dove avevo passato un anno (tipo Guanella o don Orione) o consacrarmi ai giovani. Prete, come la comune, no. Non intendo condannare nessuno, ma io la pensavo così. Fu l'ideale missionario che segnò il mio cammino definitivamente: verso l'Africa».

Ma sentiamo lo raccontare da lui, come è stato registrato nell’intervista che gli è stata fatta in occasione del suo cinquantesimo di sacerdozio nel 1977 a Roma, presso l'Istituto San Pio X di cui era allora cappellano, e pubblicata su La Voce (sett. ott. 1977) dalle Figlie di Santa Maria della Provvidenza.

«Padre Santandrea, 50 anni di fedeltà al sacerdozio sono una bella testimonianza, se poi vi si giunge con una vivezza di spirito come la sua ci deve essere un segreto. Quale?»

«Non ci sono segreti. Tutto è dono di Dio, che - di regola - chiede un ricambio: un sì forte, duro, incondizionato, senza limiti né di tempo, né di qualità, né di prestazione. Un SÌ a lettere maiuscole».

Poi passa ad accennare alla sua crisi: «Superate le prime, le seconde e anche le terze incertezze sulla mia vocazione sacerdotale, appena mi si affacciò l’ideale missionario non ebbi più dubbi. Senza l'aiuto di Dio non avrei combinato nulla. Dal canto mio ci fu un grande amore per l' Africa appreso dalla bocca dei nostri vecchi missionari... E divenne per me un ideale da perseguire contro tutto e contro tutti: o Nigrizia o morte».

La vocazione missionaria

Chiarita la sua vocazione missionaria, Stefano fece domanda di entrare tra i Comboniani.

Allegata alla domanda c'è una lettera di mons. Marcello Mimmi, rettore, nella quale è scritto: «Il chierico Saturno Santandrea è il più bravo giovane di questo Seminario Interdiocesano. È anche molto buono e di animo generoso. Sono certo che farà onore ai seminari dai quali è stato educato e alla Congregazione nella quale chiede di poter entrare. Il dolore che provo nel perdere il bravo e buon mio alunno mi è compensato dalla gioia che mi reca il pensiero che egli tende verso una meta più alta e farà un bene maggiore...».

Il rettore del seminario di Imola testificava che: «Il Santandrea, per tutto il quinquennio si distinse per pietà, disciplina e per un notevole profitto negli studi. Nei periodi delle vacanze degli anni successivi, trascorsi fra gli alunni di questo seminario, il Santandrea ha dato bella prova di progresso nella pietà e di sempre maggior desiderio dell'apostolato delle anime... Can. Giovanni Loreti».

Come si vede, e come disse più volte p. Santandrea, durante le sue vacanze non aveva neppure un tetto dove andare per cui restava sempre nell’ambito del seminario o, per qualche giorno, della parrocchia. Inoltre, nei documenti ufficiali di questo periodo e nelle lettere viene sempre chiamato col nome di Saturno.

Novizio

Nell'ottobre del 1922 Stefano Santandrea entrò nel noviziato comboniano di Venegono Superiore, aperto appena da un anno e con la casa che era ancora un cantiere. P. Bertenghi fu il suo maestro. Scrisse di lui: «Di molta buona volontà. Ha avuto una fanciullezza un po' stentata e un'adolescenza un po' burrascosa. Ora cammina bene in tutto e promette molto bene se la salute non gli mancherà». Quanto a carattere e a salute, aggiunse: «Carattere un po' irascibile e critico, ma aperto e docile. Salute piuttosto debole; soffre spesso per debolezza di stomaco e disturbi gastrici. Alla visita militare fu fatto rivedibile per insufficienza toracica. Durante questo secondo anno di noviziato studia prima teologia».

Il dolore di stomaco si rivelò ben presto una brutta ulcera che per poco non lo spedì all'altro mondo.

«Vedendo dalla stanza il Monviso illuminato dal sole e gli splendidi tramonti pregavo: “Signore, non farmi morire sotto questo cielo di Lombardia”. Chiesi al Signore almeno tre anni di Africa in onore della Santissima Trinità. Dio aggiunse uno zero, pur sempre malato, ma efficiente».

Nei suoi ricordi il Padre prosegue: «Non potevo rassegnarmi all'idea di morire, o anche solo di morire prima di essere stato missionario in Africa. “No, questo non può essere”, dicevo al buon Dio, a Cristo Gesù nei miei colloqui, anzi, discorsi aperti. NO! E andai in Africa. Non me ne sono mai pentito: l'ho amata quest'Africa; meglio, ho amato gli Africani. Il Paese, bello? attraente? No! paludi molte, poche colline, giungle immense, zanzare e malaria a iosa. Ma gli Africani, gli amati dal Comboni, questi amai».

In noviziato p. Santandrea rischiò di finire un’altra volta arrostito vivo. Durante il mese di malattia passato a letto in infermeria, si svegliò improvvisamente di notte perché stava soffocando dal fumo. Dal materasso già si levavano le prime fiamme. Con un balzo fu in corridoio a tossire e a chiamare aiuto. La stufetta elettrica gli aveva giocato un brutto scherzo. Ma neanche quella era la sua ora.

Per esercitare lo "spirito critico" notato dal p. maestro a suo riguardo, p. Santandrea lasciò una testimonianza su di lui: «P. Bertenghi, un sant'uomo. Però, confesso la mia colpa: non ce la feci a recepire certi aspetti della sua spiritualità, e relativi insegnamenti. Per fortuna a Bologna avevo avuto un vero uomo di Dio, ma anche uomo dell'uomo come formatore, mons. Mimmi, la cui parola lasciò in me un segno incancellabile. Mi servì anche da usbergo contro certe infiltrazioni, anche se suggerite da un santo, che mi avrebbero fatto male. Questa, forse, è un'impressione personale, ma reale. Tra i novizi c'erano chierici prossimi al sacerdozio e anche qualche sacerdote. Ciò frenò il p. maestro dall'insistere esageratamente sulla spiritualità gesuitica che gli era connaturale. Una spiritualità prettamente veneta non condivisa neppure dai gesuiti romani. Chi legge non si scandalizzi, ma la verità va detta, anche se punge. Io mi ammalai soprattutto per lo stress psichico-spirituale. Mi salvò la Madonna tramite p. Corbelli, uomo veramente con i piedi per terra. Il noviziato non fu per me un periodo di dolci ricordi, ma di intensa sofferenza.

Cultura? A Bologna ero stato un patito per la scienza. Qui ne persi l'amore. Anche se era scienza sacra. Studiavo volentieri solo storia e inglese».

Sacerdote

Completato il corso teologico nel seminario di Verona, Stefano dovette chiedere la dispensa di sette mesi e dieci giorni dall'età canonica prescritta per ricevere il presbiterato. Gli fu concessa e, il l0 luglio 1927, venne ordinato sacerdote a Verona da mons. Girolamo Cardinale.

La prima messa di p. Santandrea, a Imola, fu celebrata in forma strettamente privata, assistito da don Bughetti, al santuario del Piratello con l'immagine scoperta proprio per quell’occasione.

Il giorno dopo, prima messa solenne nella cripta della Cattedrale di Imola, davanti alla tomba di San Cassiano. Il tutto fu organizzato dall’instancabile don Bughetti con i giovani del Circolo cattolico. Seguì anche un rinfresco proprio al Ricreatorio dove convennero una settantina di parenti, la maggioranza dei quali il novello sacerdote vedeva per la prima volta. P. Stefano era il primo alunno dell'Opera di Palazzo Monsignani che diventava sacerdote.

Poi si recò al suo paese natale, Casola Canina, per celebrare una delle sue prime messe e per vedere, per la prima volta, la sua casa natale. Quella sera, mentre sedeva all'ombra della chiesa a godersi quel po' di fresco che era possibile a metà luglio, insieme al parroco, vide una donnetta che occhieggiava dietro il muro, incerta se venire avanti o no. Il parroco la invitò a farsi vedere, ed ella disse che stava guardando questo nuovo pretino quasi stentando a credere che fosse proprio Stefanin. Poi aggiunse: «Tante volte gli ho dato il latte al posto di sua madre. La povera Emilia, poi, dava il latte al mio quando mi assentavo io». E dopo una pausa aggiunse: «L'ho anche tirato fuori dal fuoco, povero bambino!».

«Se è così - aggiunse il parroco - almeno domani verrete in chiesa a vederlo celebrare la sua prima messa». La donna fece un cenno piuttosto negativo e aggiunse altre parole extra. Il giorno dopo non si fece vedere. L'anticlericalismo era davvero una cosa seria a Casola Canina. (omissis)

Missionario

La prima tappa, dal 1928 al 1936 fu Wau nel Sudan meridionale. P. Santandrea venne incaricato della scuola insieme a p. Mason, capo. Poi p. Mason andò fra gli Azande e toccò proprio a lui il timone di comando. Nel 1932 arrivarono i Brothers, ai quali fu affidata la scuola media. Intanto ritornò p. Mason con l'incarico di superiore, così p. Santandrea poté dedicarsi a ciò che sentiva come cosa carissima: l'opera dei catecumenati fuori città.

Scrisse: «Finito il corso nei loro villaggi, i catecumeni erano raccolti a Wau per l'ultima istruzione prima del battesimo. Quasi ogni giorno, in bici, andavo in questo o in quel posto a istruire, ad animare, a sollecitare. Avevo un tenore di vita movimentatissimo, forse anche troppo, ma fu il periodo più bello perché mi sentivo veramente evangelizzatore, pressappoco come avevano fatto gli Apostoli e come avevo sognato durante gli anni di seminario a Bologna. Ma non volevo rimanere il padre di una sola stazione: cosa pericolosa! Il missionario, infatti, è colui che va, appunto come gli Apostoli. Dietro mia richiesta fui destinato fuori.

Nel giugno del 1936 - prosegue p. Santandrea - ricaddi per la quarta volta in una malaria terribile che mi ridusse quasi in fin di vita. P. Besco, un po' con le preghiere, un po' con i sacramenti e molto con il suo umorismo riuscì a rimettermi in piedi. Ricordo che, mentre ero in agonia, non rimpiangevo la mia vita spesa tutta per gli Africani, anzi ciò era motivo di intima gioia e di grande conforto per quell’ora che ritenevo la suprema.

Portato a Wau, guarii completamente. Poi partenza per il Cairo. Mi illudevo che non occorresse tornare in Italia. Mi rinforzai, mi ingrassai, ma bastò la predicazione di un corso di esercizi per farmi venire l'esaurimento nervoso con febbre, ecc. Ne ebbi per mesi. Dopo la Pasqua del 1937 ero in Italia. Otto anni di meravigliosa missione erano già volati via, proprio in un baleno».

Avventure? Non c'era tempo. Solo zanzare e qualche brutto incontro con serpenti.

Invece molto grande era stato l'impegno per imparare le lingue locali. Ecco come descrive questa sua esperienza: «Non so se altrove le cose andavano meglio: da noi non esistevano corsi in proposito. Ci si arrangiava, per la lingua, con il personale della stazione. Io fui sfortunato in questo campo, ma non posso incolpare nessuno. Circostanze particolari sfavorevoli, personale esiguo. Grazie a Dio trovai grande aiuto in un maestro di missione, l'unico che sapesse bene l'arabo e l'inglese e, per qualche tempo, un méntore nella pastorale: p. Tomasin. E con l'aiuto di Lassù me la cavai alla meno peggio. Praticamente: con l'inglese imparai l'arabo dialettale (facendomi aiutare anche da Louis Musa, un ex schiavo liberato nel 1914); con l'arabo imparai lo Ndogo dagli indigeni; con lo Ndogo imparai il Jur, dai Neri; poi con la gente lo Zande, ecc.».

Prosegue nei suoi ricordi: «Capii che per fare un efficace apostolato non solo bisognava conoscere la lingua della gente, ma anche gli usi e i costumi, le tradizioni del posto. Per questo non avevo nessuna preparazione. Allora lessi tutti i libri che trovai sul Sudan, specie nel Sud: paese, gente, ecc. Idem sui popoli imparentati: specie Uganda, Zaire, Centrafrica... Di più: comperai il manuale di etnologia, con schemi di studio, dell'Università di Oxford. Schemi che mi servirono poi per ordinare le mie note. Con la gente, soprattutto vecchi, capi, scrivevo note alla buona che poi riordinavo e dattilografavo. Da Khartoum p. Bano mi incoraggiava in questo lavoro, dato che aveva sentito dagli inglesi notizie sfavorevoli sui buoni paesani veronesi d'Uganda e del Sudan, in contrasto coi tedeschi che, fra gli Scilluk, si erano distinti per studi validi.

Entrai poi in corrispondenza col famoso Westermann che mi invitò a mandare un articolo sul gruppo Ndogo per la rivista Africa (unico scritto che mi fu pagato con 5 sterline!!!)».

Già nella sua prima esperienza africana p. Santandrea aveva scritto una grammatichetta Jur-Luo dietro pressione dei confratelli, specie di p. Pozzati. Durante le vacanze a Verona fu confessore degli scolastici e intanto scrisse L'Africano fotografato a casa sua, un libro che ebbe una notevole diffusione e fu apprezzato per le acute osservazioni che si scostavano dai soliti racconti approssimativi e a scopo propagandistico dei missionari. Questo libro segnò, si può dire, l'inizio della carriera letteraria del Padre.

Siccome dimostrava di avere la stoffa del ricercatore cocciuto, i superiori pensarono di affidargli il riordino dei documenti per la Causa di beatificazione di mons. Comboni, che allora si presentava più semplice di quanto invece non fu in seguito.

Ma lui continuava a pensare all’Africa. Quando il superiore generale, p. Vignato, passò per Roma, p. Santandrea lo pregò vivamente affinché, giunto in Africa, lo richiamasse al più presto. Così, nel febbraio del 1939 si trovò nuovamente a Wau «ora suddito, ora superiore, ma più suddito che superiore, con la cura spirituale della cristianità cittadina». Fuori città c'erano tanti cristiani. Perciò le lunghe biciclettate non mancarono. Ma intanto era arrivato anche un camioncino della Procura col quale si faceva portare nei posti più lontani, specie per l'esame dei catecumeni e per le sue ricerche etnologiche.

Scrive: «I catecumenati erano cresciuti, poi c’era il lavoro per le fidanzate e le spose dei cristiani, sia in loco che presso le suore della città. Per molti villaggi, specialmente tra i Bviri, erano le prime cristiane. Bisognava prepararle bene».

Lavorare per l'Africa

Nel 1947 fu eletto come rappresentante dei confratelli al Capitolo generale della Congregazione. «Il Capitolo Generale mi riportò in Italia, ma era anche un termine medico. Troppe malarie. Eppure, questa volta, ancora di più mi colpì il mal d'Africa. Ripartii. Altri nove anni: dal 1948 al 1955 a Dem Zubeir, una scacchiera di minuscole tribù con lingue diverse. Ci volle un po' di tempo per organizzarmi, per avere in ogni centro una capanna abitabile. Mio fu il ministero fuori stazione viaggiando in bici. Mandavo avanti un africano con una cassettina di pochi chili con il minimo indispensabile per la messa e per il cibo. Con me viaggiava il cuoco, un bravo ragazzo istruito dalle suore. In questo modo potei conoscere la compagine assai complessa delle tribù dell'ovest. E sempre con matita e quadernetto in mano per scrivere, per annotare, per sentire due, cinque, dieci versioni sullo stesso argomento, sulla stessa parola.

Nel 1955 ero a Rumbek come cappellano della secondary school. Insegnavo catechismo e Bibbia. Alla fine ci sarebbe stato l'esame ufficiale con compiti scritti e interrogazioni in vista dell'università di Cambridge. Essendo nuovo a tale compito dovevo spendere tutto il tempo per preparare le lezioni. Contemporaneamente studiai il Denka, ma con scarsi risultati. Per giunta dovevo curare le famiglie cristiane non Denka della cittadina.

Poi ad Awil. Erano passati 8 anni e, data la quasi totale mancanza di verdura e di frutta, la mia salute ne soffrì. Si prospettava una vacanza in Italia, ma l'espulsione di due confratelli tra i Denka fecero decidere a mons. Mason di mandarmi ad Awil. Vi rimasi un anno, sempre mezzo malato o peggio. Poi solitudine assoluta, aspettando qualche confratello di passaggio per potermi confessare.

Impegni: piccolo catecumenato In stazione con una scuoletta fuori, di sole due classi. A due chilometri della città c'era una scuola gestita dal governo, diretta da maestri arabi, coadiuvati da Denka cattolici e protestanti. Confesso la mia colpa: la mia cooperazione fu assai mancante date le condizioni particolari in cui mi trovavo e un lavoro non leggero per la pastorale urbana, con gente di ogni tribù e lingua, che ad Awil aveva trovato lavoro o impiego.

Ero ridotto a uno straccio. E, dopo l'arrivo di p. Sebastiano Bianchi, al quale fu abbinato un Fratello, lasciai l'Africa nel 1957. Quel periodo tribolato mi permise di conoscere i Denka che prima avevo conosciuto troppo poco. Non ero, tuttavia, rassegnato a mollare l'Africa. C'era ancora una speranza: i medici? Il buon Dio?...

Poi venne l'espulsione in massa dei missionari dal Sud Sudan, poi... la fine della speranza. E allora chiesi a Dio la forza per vivere qui. (omissis)

Vent'anni a Roma

Dal 1958 al 1982 p. Santandrea fu a Roma. I primi vent’anni come direttore spirituale degli scolastici e cappellano al San Pio X. Intanto mons. Baldelli, a nome della Caritas Internationalis, chiedeva ai Comboniani un padre come consultore della Scuola Internazionale di Servizio Sociale, di recente fondazione, destinata a formare alla professione di Assistenti Sociali ragazze provenienti dall'Asia e dall'Africa. P. Todesco, Generale, assegnò a questo incarico p. Santandrea. Egli fu direttore spirituale e confessore.

Quando gli scolastici passarono da San Pancrazio all'EUR (1965), il Padre vi si recava tre volte la settimana per seguirli da vicino. Si dimostrò un vero saggio: prendeva ogni cosa sul serio, con pignoleria, e si assumeva la responsabilità di ciò che diceva. Molti, anche tra i confratelli più anziani, ricorrevano a lui per consigli e suggerimenti. Insomma, era diventato l'uomo del consiglio.

Contemporaneamente cominciò a interessarsi della biblioteca. Per anni non cessò di cercare libri presso antiquari. Nel 1963 fu operato di ernia. Un po' di colpa va anche alle pile di libri che spostava da uno scaffale all'altro. Ma anche questo era lavoro per la missione.

Dalla sua numerosa corrispondenza possiamo constatare quanto il Padre abbia faticato per spedire libri di studio a confratelli che glieli chiedevano. Doveva cercarli, elemosinare per pagarli, fare tardi alla sera per preparare i pacchi da spedire. Eppure eseguiva quel lavoro volentieri sapendo quanto sono utili i libri in missione.

Prima di lasciare San Pancrazio vide morire l'amico, oltre che confratello, p. Filiberto Giorgetti. Fece in tempo ad impartirgli l'assoluzione. Quella morte, in quel modo, fu un colpo per lui. Aveva una grande stima di quel missionario un po' originale ma animato da grande amore per gli Africani e competente di cose africane. Con lui riviveva i tempi gloriosi della missione.

Una lettera del superiore generale, in data 20 maggio 1970, nomina p. Santandrea "addetto al Segretariato per le Missioni, per gli studi linguistici ed etnografici".

Dal 1978 pesò esclusivamente sulle sue spalle il compito di bibliotecario che svolse con scrupolo e con oculatezza dalla sede della Casa generalizia dell’EUR. «Maneggiava i libri con amore, quasi fossero creature viventi», ha detto un confratello. Non trascurava, però, il ministero. Si sentiva sempre sacerdote e missionario, prima di tutto.

Nel febbraio del 1982 il Padre fu giubilato. La sua salute richiedeva il ricovero a Verona. Fu un duro colpo che, tuttavia, incassò bene, cioè con fede. «Lasciai tutto a Roma. I miei libri, le mie carte, le mie note. Pensavo che p. Bano ne avrebbe avuto cura. Ogni tanto ci scrivevamo. Non avrei mai pensato che avrebbe lasciato questo mondo prima di me. Si vede che era più preparato».

Giungendo a Verona disse a un confratello: «Non arriverò agli 80 anni». L'altro gli rispose: «A lei fa bene la polvere dei libri; qui ce n'è a iosa! Stia tranquillo: si rimetterà presto». (omissis)

Cosa ne pensa l'Autore?

P. Santandrea ha lasciato una notevole quantità di volumi e di articoli apparsi anche in riviste internazionali su temi di lingue, antropologia, geografia, storia e pastorale. Cosa pensava p. Santandrea delle opere che gli avevano dato fama nel campo degli studi africani? Sentiamolo nella parte finale dei suoi ricordi:

«Ma tutto ciò, mi pare, vale quel che vale: non gran che. Spero che Gesù Cristo abbia pietà di me, e si ricordi specialmente della predilezione che in quasi 30 anni (dopo alcuni buoni anni di insegnamento) ebbi per i vecchi e abbandonati e i lebbrosi, specie negli anni di Khor-Malang (con fr. Giosuè) e poi da solo...».

Ha lasciato il segno

Dopo la morte di p. Santandrea è successo un fatto che fa riflettere. Dopo 35 anni di assenza dal Sudan è stato ricordato proprio in Sudan, e a Wau, dove con la guerra e la fame si direbbe che ci sono ben altre cose cui pensare.

Invece è stato ricordato come fosse ancora presente da Louis Umodo, suo antico discepolo, che ha composto addirittura un minuscolo opuscoletto per l'occasione, in cui traccia il profilo di p. Santandrea e sottolinea le sue grandi doti umane e spirituali. Il libricino termina con una specie di preghiera litanica a che recita così:

-

Egli ci insegnò la vita cristiana, ci incoraggiò in ogni via di bene, animandoci allo sviluppo e al progresso.

-

Salvò la nostra cultura africana con le sue ricerche.

-

Ha scritto tante cose utili per il nostro bene e la nostra crescita.

-

In ogni campo egli fu il nostro pioniere e animatore.

-

Sarà sempre ricordato nel Bahr el Ghazal; per noi si consumò. Quindi nostro, uno di noi.

-

Fedelmente e tempestivamente egli compì tanti doveri e benefici; Dio lo rimeriti nella vita eterna.

-

Ha vegliato su di noi con cura, affetto, serenità. Continui anche dal cielo a custodirci e proteggerei.

-

Noi non lo rimpiangiamo, ma lo invochiamo quale padre e protettore del Bahr el Ghazal.

-

E sia benedetto Gesù Cristo che l’ha mandato a noi. Amen.

P. Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 170, aprile 1991, pp.36-56