Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

In Pace Christi

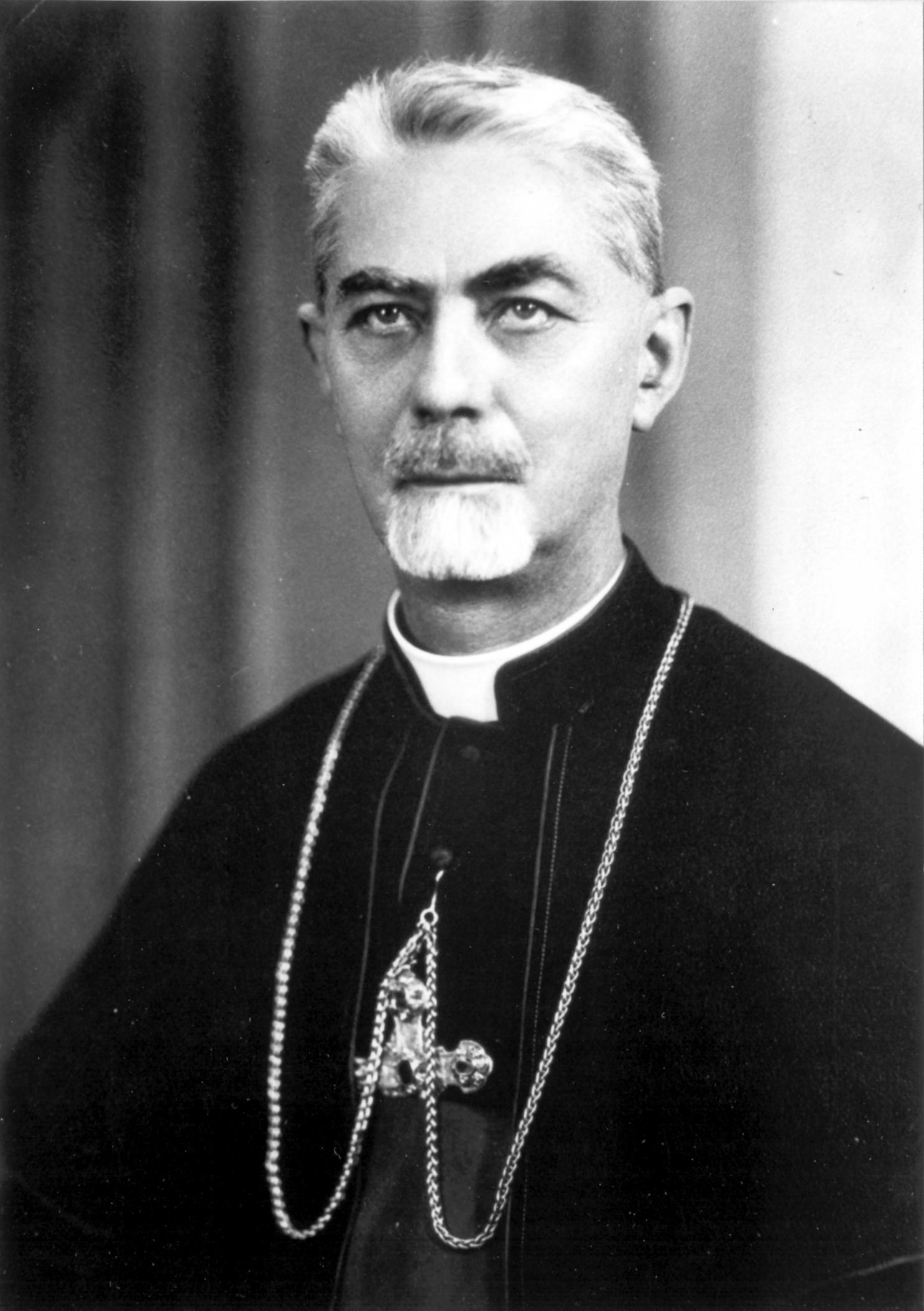

Negri Angelo

Più in basso, rispetto alla chiesa parrocchiale di Tres (Trento), c'è un gruppo di case che racchiudono una piazzetta. In una di queste abitazioni, singolare per le finestre quadrate con gli stipiti in pietra bianca, due portali a volta e un poggiolo a ringhiera in ferro battuto, è nato, il 19 novembre 1889, Angelo Negri.

La sua era una famiglia sana moralmente e fisicamente. Papà Giuseppe, anzi, aveva fama di essere uno degli uomini più noti del paese e più stimati per la sua saggezza e onestà, per cui Angelo crebbe con solidi principi, sereno, dedito allo studio, al gioco con i compagni e al lavoro nei campi insieme ai fratelli e ai genitori. Quando la stagione lo permetteva, si dedicava anche al pascolo del gregge nei prati ai margini delle pinete.

Il papà divideva il lavoro di contadino con l'ufficio di gestore della locale Cassa Rurale. Nella sua casa c'era una stanzetta riservata a questo servizio.

Mamma Caterina Lachmann, originaria di Fiera di Primiero, era un'orfanella adottata da gente di Tres. Era cresciuta nella fede più genuina e in quella umile laboriosità propria di coloro che sono consapevoli di essere stati accolti per carità.

Ambedue i genitori erano piuttosto severi con i figli. Quando questi tornavano dalla messa, dovevano spiegare che cosa aveva detto il parroco nella predica.

Degli 8 figli il primo, Beniamino, morì alla vigilia delle nozze. Era andato a lavorare in America col padre per potersi guadagnare quel tanto che gli permettesse di "metter su casa". Angelo era il quarto, e Agnese, che diventerà suora comboniana e morirà tre mesi dopo il fratello dello stesso male, la quinta.

Un nome misterioso

Già durante le elementari il piccolo Angelo sentì vivo il desiderio di donarsi al Signore, ma non come semplice sacerdote, bensì come missionario. Nella sua casa arrivava la stampa che i missionari comboniani di Verona spedivano con dovizia in tutta Italia e anche nelle regioni allora sotto l'Austria.

Tres, inoltre, era un paese già sensibilizzato missionariamente. Ricordiamo il francescano padre Casimiro Zadra, che esercitò il suo apostolato in Tripolitania dal 1903 al 1907; padre Ferdinando Zattoni, comboniano, che aveva lasciato il paese nel 1898. Le sue lettere dal Bahr-el-Ghazal, lette in chiesa dal parroco, infiammavano i giovani di entusiasmo missionario. Con termini un po' roboanti si definiva "l'evangelizzatore dei cannibali Niam-Niam". Visse le dure vicende degli inizi della missione sudanese seguita alla rivoluzione del Mahdi, il profeta di Maometto, che aveva annientato le missioni fondate da Comboni e tenuti prigionieri per 17 anni i missionari e le suore. Sopportò privazioni materiali, ostilità di capi, astuzie di stregoni, violenze di uomini e di elementi naturali, quali un clima caldo e umido con malaria e febbre nera sempre in agguato. Affrontò lotte quasi quotidiane con gli insetti, con i serpenti, con le bestie feroci, con gli uragani simili a diluvi universali e col sole che spaccava le pietre. Fu fondatore di missioni e uomo sempre allegro e cordiale, in grado di sostenere i confratelli nei momenti di maggior difficoltà.

E' logico che un tipo del genere avesse la capacità di contagiare di entusiasmo missionario chiunque lo avvicinasse e quel nome misterioso: "Bahr-el-Ghazal" (fiume delle gazzelle), più volte ripetuto, s'imprimesse nella fantasia dei ragazzi.

Affascinati dalla personalità di questo missionario, oltre ad Angelo Negri, altri prenderanno la via della missione africana. Ricordiamo padre Luigi Zadra, fratel Battista Maccani e suor Agnese Negri, sorella di Angelo... e ci scusiamo se dimentichiamo qualche altro.

Partire è un po' morire

All'età di 10 anni, appena terminate le elementari con esito brillantissimo, Angelo abbracciò i genitori, i fratelli, gli amici e partì "per diventare missionario". Si portava negli occhi il panorama stupendo del suo paese e delle montagne che lo circondano, e nel cuore una tristezza infinita.

Angelo era un ragazzino sensibilissimo, perciò sentì lo strappo dalla famiglia e dal paese in modo crudele. Anche perché, a quei tempi, non si tornava in famiglia se non per una settimana prima di iniziare il noviziato.

Tuttavia partì, perché l'amore per il Signore e per le missioni era più grande di quello per la famiglia... "Chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me". Angelo aveva imparato bene questa evangelica lezione. Quel giorno, che avrebbe segnato per sempre la sua vita, era il 7 settembre 1900.

Giunto a Verona, presso la casa madre dei Comboniani, vi si fermò tre giorni. Il 10 seguente, accompagnato da padre Meroni, andò a Brescia dove da poco era stato aperto il primo seminario missionario della congregazione. Già nelle medie inferiori, frequentate al Collegio Arici tenuto dai Gesuiti, ebbe modo di mostrare il suo eccezionale ingegno specialmente nelle materie letterarie con saggi e composizioni che i professori giudicarono "degni del più alto encomio".

A 15 anni era a Verona per iniziare il noviziato che affrontò con l'entusiasmo e il fervore di chi si sente portato, anima e corpo, alla vita missionaria. Dai registri constatiamo che dovette fare tre anni di noviziato perché troppo giovane. Così poté raggiungere l'età canonica per emettere i primi Voti (1907), gesto che richiede maturità e senso di responsabilità. Proseguì poi gli studi liceali e teologici bruciando le tappe.

Il 10 agosto 1912, festa di san Lorenzo, venne ordinato sacerdote. Aveva 23 anni.

Un fratello un pochino più grande, ma non troppo

Dopo l'ordinazione fu inviato nell'Istituto Comboni di Brescia come assistente dei seminaristi. Qui il suo ingegno ebbe modo di "scatenarsi" organizzando recite, accademie, commedie e serate di canto preparate da lui e adattate alla psicologia dei ragazzi che dovevano rappresentare le varie parti. Insomma, anche le attività ricreative erano fatte su misura per ogni ragazzo, quasi fossero un vestito che deve adattarsi alla persona.

Per un buon periodo fu quasi solo nell'attività educativa, essendo gli altri confratelli o partiti per la missione o chiamati al fronte per la guerra 1915-18.

Oltre che assistente, fu anche insegnante. Ebbe tuttavia il tempo e il modo di dedicarsi al ministero sacerdotale, "e subito fu apprezzata la sua sacra predicazione alla quale portava tutta la sensibilità e gentilezza del suo animo e le doti non comuni del suo ingegno", dice una nota del diario della casa.

Scrive padre Carollo in una sua tesi di laurea su mons. Negri: "Fu proprio a Brescia che padre Angelo dimostrò il suo carattere buono, amico dei ragazzi, sempre in mezzo a loro, pronto a partecipare ai loro giochi. Una volta il superiore castigò i ragazzi ed anche il loro assistente per una strenua lotta a palle di neve finita in un risoluto corpo a corpo".

Nessuna meraviglia: padre Angelo era l'amico dei ragazzi, il fratello un pochino più grande, ma non troppo.

Dopo quell'avventura, fu inviato per un anno in noviziato a Savona come economo. A Savona per lungo tempo restò vivo il suo ricordo tra la vasta cerchia di amici di cui egli si era saputo circondare. Quel periodo gli servì anche per "maturare un po'" in modo da prepararsi per la partenza per l'Africa che ormai era prossima.

Finalmente in Africa

Con la fine della prima guerra mondiale, le vie dell'Africa si aprirono. Padre Angelo fu uno dei primi di quel periodo che risalì gioiosamente il Nilo per andare a prestare la sua opera a Gulu, in Uganda, dove giunse nel 1920. I Comboniani vi erano arrivati dieci anni prima e, nel 1911, avevano fondato la missione di Gulu, nel cuore della tribù Acioli. Il lavoro di evangelizzazione camminava speditamente verso il cristianesimo, per cui l'entusiasmo dei missionari, pur tra le immancabili tribolazioni, era al massimo.

Protagonista di questa impresa, circondato da validissimi collaboratori ognuno dei quali meriterebbe una storia a parte, fu quel padre Antonio Vignato già incontrato nel Bahr-el-Ghazal e poi catapultato in Uganda nel 1913 ed elettovi prefetto apostolico nel 1923. Egli possedeva il carisma della missione e con le sue intuizioni, specie quanto a formazione di validissimi catechisti, all'incremento del clero locale e all'opera insostituibile delle suore che egli stesso fece arrivare in quella terra, operò "mirabilia".

Scrisse le "Regole per i giovani missionari" che ancora oggi sono di attualità. Di lui Clemente Fusero ha scritto una biografia che merita di essere letta e meditata. I missionari che vennero dopo, mons. Negri compreso, vissero dell'eredità di quest'uomo che, come salario umano per le sue opere, affastellò croci e sofferenze senza numero. Ma questa è un'altra storia.

Appena giunto a destinazione, padre Angelo Negri cominciò un fitto e ben particolareggiato diario che egli chiamò "Diario di Missione". Esso va dal 1921 al 1949, data della sua morte, con un vuoto di dieci anni nel mezzo. In esso descrive, con stile brillante, ogni cosa che poteva interessare, o che colpiva, o che commoveva, o semplicemente che faceva ridere o meditare. Una frase ci fa riflettere sulla spiritualità di quest'uomo: "Io ormai non spero che una cosa: diventare nelle mani di Dio uno strumento adatto per la conversione di molte anime, e morire in pace".

Con matita e quaderno

Acuto osservatore della natura umana, già nei primi tempi del suo apostolato ugandese a Gulu, annotò usi, costumi e tradizioni della gente del luogo, e intuizioni missionarie che a leggerle anche oggi fanno sbalordire. Lo si vedeva girare con matita e quaderno (come facevano tutti i missionari), pronto a cogliere parole e fatti.

Condivise il suo tempo e la sua attività apostolica con uomini validissimi. Abbiamo già accennato ad Antonio Vignato col quale non sempre fu d'accordo quanto a metodi di evangelizzazione, ma che trattò costantemente col massimo rispetto e condiscendenza, mantenendosi sempre all'altezza del suo carattere gentile, pio, amorevole e comprensivo. Potremmo accennare anche a padre Albino Colombaroli, padre Molinaro, padre Audisio, padre Beduschi, padre Crazzolara, etnologo e linguista, e ai fratelli Savariano e Consolaro, tutti uomini della prima ora e teste di ponte per l'avanzata dell'opera missionaria in Uganda.

Durante i sei anni di permanenza a Gulu, prima come semplice missionario e poi come superiore, vide moltiplicarsi il numero dei cristiani nonostante l'aspra lotta che i protestanti esercitavano nei confronti dei "papisti cattolici".

Nel suo diario descrisse la prima "missione al popolo" tra gli Acioli. Con parole vibranti si lascia coinvolgere dalla gente che percorre decine e decine di chilometri per essere presente alle prediche dei missionari.

Della "giornata sociale", celebrata nel 1921 tra i catechisti di Gulu e Kitgum, racconta l'incontro avvenuto nei pressi del fiume Asswa tra le tribù degli Acioli, dei Logbara, dei Madi e dei Lotuko, tribù che solo pochi anni prima si prendevano a lanciate e che ora si stringevano calorosamente le mani in segno di saluto e per sottolineare l'unica fede che li affratellava. Con i catechisti mise a fuoco i problemi più importanti dell'evangelizzazione, quali ad esempio la catechesi riguardo al matrimonio e agli usi pagani che ad esso si accompagnavano.

La fermezza e il coraggio con cui egli sostenne le varie lotte, se arrecarono grande vantaggio alla causa della missione, esigettero da lui uno sforzo tale che la sua salute ne risentì pesantemente per cui nel 1926 dovette rimpatriare. Tornando in Italia portò con sé un gran pacco di manoscritti e di foto circa gli usi, i costumi e le credenze degli Acioli. Su questo materiale lavorò a lungo. Il risultato del suo studio fu pubblicato su Nigrizia tra il 1932 e il 1934. Il manoscritto originale è di 181 pagine.

Fondatore de "Il Piccolo Missionario"

La terza domenica di ottobre del 1926 - padre Angelo era appena ritornato dalla missione - si celebrò in tutto il mondo la prima "Giornata Missionaria" voluta dal papa Pio XI. I missionari e i chierici che si trovavano nella casa madre di Verona andarono in duomo per ascoltare la prima predica missionaria. Al ritorno erano tutti supercarburati di spirito missionario e si domandavano l'un l'altro che cosa potessero fare per diffondere questo spirito in Italia.

“Abbiamo "La Nigrizia" che presenta ai lettori la nostra vita in terra di missione”.

“E per i ragazzi?”.

“Guarda qui - disse uno tirando fuori una rivistina missionaria inglese per ragazzi. - Non potremmo fare qualcosa di simile?”.

Padre Angelo ascoltava quei discorsi e sentiva battere forte il cuore.

“Pio XI è davvero un papa missionario. Ero in Africa quando salì al soglio di Pietro. Ricordo con gioia la festa che si fece. I ragazzi andarono a gara per onorarlo e per raccogliere qualche offerta da mandargli, essi che erano così poveri! Perfino i colpiti dalla malattia del sonno vollero dare il loro contributo. Alla fine della colletta si contarono 7,25 rupie, pari a lire 72 e 25 centesimi. Una maestrina gli ha anche scritto una bellissima lettera, e un'altra gliel'ha inviata un giovane”.

“E il Papa?”.

“Ha risposto con parole veramente toccanti. Tutto si aspettava, eccetto un'offerta e due scritti da quelle lontane regioni del centro Africa. Molti tra i colpiti dalla mosca tse-tse, che ha dimezzato alcune tribù, hanno offerto la loro vita per lui... Forse sono stati i sacrifici di tanti novelli cristiani a ispirargli un così grande amore alle missioni!”.

Studenti e sacerdoti fecero la strada tra il duomo e la casa madre senza neanche accorgersi della salita. Arrivati a casa entrarono di botto nella stanza di padre Capovilla, segretario del padre generale, per illustrargli il loro progetto.

“Lasciatemi pensare e dormiamoci su una notte. Domani vi darò la risposta”.

Il mattino dopo padre Capovilla chiamò padre Angelo e gli disse senza tanti preamboli:

“Hai dato prova di saper tenere la penna in mano. Vedi un po' se puoi dar vita a un giornalino per ragazzi”.

“Che chiameremo "Il Piccolo Missionario"“, rispose di botto padre Angelo.

“Allora sai già di cosa si tratta!”.

“Ci ho pensato tutta la notte e, se devo essere sincero, ho anche sperato che i superiori affidassero a me questo incarico. Non perché altri non lo sappiano fare meglio, ma perché amo il mondo dei ragazzi e sono sicuro che l'ideale missionario metterà le ali ai piedi a molti di loro. Vedrà che fiorire di vocazioni, Padre!”.

“Sei sempre il solito ragazzo. Bene, bene, ci vuole uno col cuore di ragazzo per parlare ai ragazzi. Il padre generale è d'accordo, quindi dacci dentro. Non spetta a me insegnarti il modo”.

Il primo gennaio 1927 uscì la prima copia de "Il Piccolo Missionario" (oggi Piemme). Nell'editoriale, firmato da padre Angelo, si delineavano con chiarezza gli scopi della nuova pubblicazione che possiamo riassumere in questi punti: presentare il problema missionario a livello di ragazzi, stimolarli ad aiutare l'opera missionaria presentando le testimonianze dei medesimi, e suscitare, con la grazia di Dio, qualche buona vocazione.

Scrive padre Umberto Mariani: "Che 'Il Piccolo Missionario' avesse subito raggiunto lo scopo, se ne ebbe conferma nelle numerose richieste che ne moltiplicarono la tiratura, e nel fatto ancor più dimostrativo che altre riviste missionarie di maggior conto si ispirarono alle sue linee, ne copiarono articoli e ne riprodussero fotografie. E quando qualche tempo dopo padre Negri, oppresso dalle occupazioni della carica affidatagli dai superiori, si vide costretto a cederlo al sottoscritto, lo volle leggere ogni volta, prima che andasse in macchina".

Animatore missionario a Trento

“Senti padre Angelo - gli disse un giorno il padre generale - avrei pensato di mandarti a Trento dove stiamo costruendo un seminario per i ragazzi che desiderano farsi missionari”.

“Ho sentito con molto piacere che proprio l'anno scorso, 1926, la congregazione ha dato inizio a quest'opera per la quale io, a dirle la verità, ho pregato tanto”.

Già nel 1895 mons. Tait, un pio sacerdote di Trento che aveva conosciuto molto bene mons. Comboni, nel suo zelo per le missioni aveva adibito una casa, nel cuore della città, come sede di un piccolo seminario per la preparazione di futuri missionari. Questo seminario funzionò fino a dicembre del 1898. Nel 1900 venne aperto il seminario missionario di Brescia. L'esigenza tuttavia di un seminario missionario comboniano a Trento era rimasta nel cuore di molta gente. Finalmente questo sogno si stava realizzando.

Padre Angelo percorse la diocesi per far conoscere l'opera e per raccogliere aiuti. Scrive padre Mariani: "Batteva alle porte delle canoniche ospitali ove, se il desco non era ricco e il letto non era di piuma, non mancava mai però la schietta cordialità tradizionale che sostituisce anche da sola tutti i comodi e tutte le agiatezze. Credo che nessuno potrà contestarmi il diritto di dire che, se il Trentino è oggi una delle provincie più ricche di spirito missionario, gran parte di questo lo si deve al lavoro, alla fatica, allo zelo di padre Angelo. Di larghe vedute e di metodi geniali, egli non guardava tanto al profitto momentaneo, quanto alla profonda preparazione degli animi, persuaso che i frutti sarebbero stati più copiosi e più duraturi".

A Trento padre Angelo divenne superiore della casa, pur continuando a redigere "Il Piccolo Missionario" e a perseguire la sua opera di animazione missionaria per le valli del Trentino.

Dice il "Bollettino della Congregazione" a proposito di questo periodo: "Padre Angelo portò nella comunità di Trento tutto lo slancio delle sue fresche iniziative e della sua matura esperienza. Sviluppò una vasta rete di propaganda, cercò conoscenze ed amicizie, pose in opera tutte le sue ricche risorse giungendo a portare il piccolo seminario ad uno stato di efficienza e di benessere encomiabili. Nello stesso tempo contribuì con la stampa a far conoscere sempre di più le opere dell'istituto e della missione, meritando lusinghieri riconoscimenti".

La grande rinuncia

Nel settembre del 1931, apertosi il quinto Capitolo generale della congregazione, con sua somma meraviglia e sorpresa, seppe che i capitolari avevano puntato su di lui per eleggerlo padre generale.

“Cari confratelli - disse - sono uno dei più giovani; in coscienza non mi sento di assumere una responsabilità così grande”.

“Non vedi la volontà del Signore in questa scelta?”.

“Io credo che per certe cose il Signore ci lasci liberi. Vi prego di non insistere”.

Così rinunciò ad essere eletto superiore generale, non poté tuttavia esimersi dall'offrire alla congregazione il contributo delle sue capacità e della sua esperienza. Venne perciò eletto primo assistente e vicario generale.

In quella carica, oltre al suo prezioso consiglio negli affari generali della congregazione, poté dare un forte impulso all'organizzazione scolastica delle scuole apostoliche in tutta Italia come preside generale e definitore dei programmi scolastici. Proprio in quell'anno venne anche aperto il seminario missionario di Padova.

"Dalla bocca dei bimbi"

Si era verso la metà del mese di dicembre del 1934. Un gruppo di sacerdoti e di religiosi sostava nell'ampia sala che fa da anticamera all'ufficio del vescovo di Trento in attesa di poter essere ammessi alla sua presenza per gli auguri di Natale. Tra i missionari c'era anche padre Angelo Negri che s'intratteneva gioiosamente con i sacerdoti che aveva conosciuti nei suoi giri di animazione missionaria.

Ad un certo punto entrò una suora con un gruppo di ragazzine che andavano, pure loro, a fare gli auguri a sua altezza il principe arcivescovo mons. Endrici (allora i vescovi di Trento portavano il titolo di principe).

La suora era un po' agitata perché temeva che la bambina delegata a recitare la poesia s'impappinasse. E così, un po' alla chetichella, continuava a farla provare e riprovare. Un sacerdote, vedendo l'imbarazzo della suora, le disse:

“Sorella, perché non fa la prova con un sacerdote?”.

“Ottima idea!”. Ma quando si trattò di sceglierne uno che facesse da vescovo, tutti si schermivano dicendo che non erano adatti a quel ruolo. Allora la bambina puntò diritta verso padre Angelo il quale, sorridendo benevolmente, ascoltò la poesia con molta attenzione in modo da mettere la piccola a suo agio. Alla fine questa gli baciò la mano, fece la genuflessione e chiese anche la benedizione che padre Angelo impartì volentieri a lei, alle sue compagne e alla suora, tra gli applausi dei presenti.

Nessuno sapeva, eccetto forse l'interessato, che proprio il 10 dicembre di quell'anno era stato scelto dal Papa come primo vicario apostolico della missione del Nilo Equatoriale.

Padre Umberto Mariani, presente alla scena e ignaro della nomina già avvenuta, quando seppe veramente come stavano le cose, non poté non citare il versetto del salmo che dice: "Dalla bocca dei bimbi e dei lattanti sale la tua lode".

Illuminare in tenebris

La consacrazione episcopale ebbe luogo il 5 maggio 1935 nella cattedrale di Brescia dove padre Angelo aveva iniziato la sua formazione alla vita sacerdotale e apostolica. Aveva 45 anni. Consacrante era il nuovo vescovo della città, mons. Tredici.

Lo stemma episcopale del nuovo vescovo riuniva insieme alla più eloquente semplicità un profondo significato. Il nome stesso del presule aveva fornito gli elementi più espressivi di composizione: Angelo Negri.

Ed ecco un angelo, devotamente raccolto in preghiera, le ali grandi a raccogliere, a proteggere, un gruppo di Neri, la porzione che la Provvidenza affidava alla sua mente e al suo cuore. Sopra, tra le ali, il cuore di Cristo che illuminava con i suoi raggi il popolo africano. Il tutto su di uno scudo con alle estremità superiori la mitra, la croce e il pastorale. In basso, sopra una striscia, la scritta: Illuminare in tenebris, illuminare nelle tenebre.

In luglio di quello stesso anno mons. Negri era già nel suo vicariato, dove era stato accolto trionfalmente. Vi mancava da 10 anni. L'aveva lasciato fiorente, ma mai avrebbe creduto di trovarlo così sviluppato e così maturo. Bisognava approfittare delle circostanze per sfruttare il momento favorevole.

Raccolse attorno a sé i missionari della zona in occasione degli esercizi spirituali e poi, insieme a loro, tracciò il suo programma pastorale. Questo raduno ebbe luogo ad Arua nel gennaio del 1936. Con molta umiltà introdusse il suo dire con queste parole:

“Ci dovrebbe essere padre Vignato, oggi, al mio posto a parlarvi. E' lui che meritava di essere fatto vescovo, ma le vie misteriose della Provvidenza hanno disposto diversamente. Il Signore sa perché. A lui e a tutti voi si deve questa meravigliosa fioritura di opere. Io chiedo a Dio e alla vostra collaborazione l'aiuto per non compromettere il bene che è stato fatto. Sono come colui che si siede a una tavola imbandita che altri ha preparato a prezzo di enormi sacrifici”.

Poi, passò a delineare il suo programma, dando piena facoltà ai confratelli di intervenire, di correggere, di chiarificare.

“Il segreto della nostra riuscita, cioè della riuscita del Regno di Dio nel vicariato del Nilo Equatoriale (così era stato chiamato quel territorio n.d.r.) dipende dal nostro lavorare insieme, dalla comunione di intenti”, riprese il Vescovo e poi, via via andò tracciando le linee fondamentali della sua pastorale.

“Dobbiamo continuare sulla strada dello sviluppo delle singole missioni cercando di raggiungere anche i villaggi più lontani. Non dobbiamo accontentarci degli Acioli, ma bisogna moltiplicare la nostra presenza tra i Madi, gli Alur e i Lango. Certe missioni troppo estese vanno smembrate per rendere il lavoro più snello; c'è da completare la cattedrale e sistemare definitivamente il seminario. Ma il problema numero uno penso sia quello delle scuole. Dobbiamo muoverci, perché l'Uganda in questo settore sta facendo passi da gigante e, come sapete, è in mano agli inglesi protestanti. Chi ha le scuole, oggi avrà l'Uganda domani”.

In questo periodo mons. Negri riprese il diario interrotto dieci anni prima.

L'eredità di Vignato

Diceva bene Monsignore, perché già da dieci anni il governo coloniale d'Uganda aveva infilato a passo di carica la strada della promozione culturale dei Neri, impostando un vasto piano di sviluppo scolastico e intraprendendone con molto slancio l'attuazione. La scuola superava per importanza la costruzione delle strade, le bonifiche, le opere edilizie, l'introduzione dei metodi occidentali per lo sfruttamento delle risorse naturali, la liquidazione dei conflitti tribali. Era un "servizio" moralmente non inferiore alla repressione dello schiavismo o alle misure sanitarie messe in atto per debellare il flagello delle malattie tropicali. E poi, nella diplomatica astuzia inglese, lo sviluppo scolastico serviva anche a giustificare lo sfruttamento economico e il dominio politico del Paese.

Il nuovo Vescovo, che quanto a diplomazia dimostrerà di non farsi battere da nessuno, conosceva queste cose e giocava in contropiede. E fu profeta, se in un articolo apparso nel 1960 sulla rivista americana World Campus si leggeva: "Il cattolicesimo è la spina dorsale della classe intellettuale africana, sulla quale l'Africa deve necessariamente appoggiarsi per controllare la libertà che le viene rapidamente concessa".

Uno dei risultati più pratici della "conferenza di Arua" fu quello di codificare in modo organico le varie prescrizioni sparse nelle circolari di padre Vignato. Nella Pasqua di quello stesso anno (1936) la cattedrale di Gulu, come costruzione, era finita. I lavori erano iniziati nel giugno del 1930 sotto la direzione di fratel Antonio Biasin coadiuvato dai fratelli Betti, Frigerio e Landonio. La decorazione interna era affidata a due abili artisti: i fratelli Giuseppe Alberti e Vittorio Fanti.

Il 1937 va pure ricordato per un altro avvenimento: padre Vignato, già prefetto apostolico del Nilo Equatoriale, veniva eletto superiore generale dei missionari comboniani. Un atto di giustizia e di riparazione dopo tante umiliazioni.

Le suore di Gulu

Il problema della scuola doveva essere affrontato in maniera definitiva, stabile e duratura. Niente di meglio, per questo, che fondare una congregazione di suore africane che chiamò "Piccole Suore dell'Immacolata". Loro compito doveva essere quello di specializzarsi nell'insegnamento.

Oggi queste suore vorrebbero acquistare la casa natale del Vescovo per una loro presenza in Italia. Ci auguriamo che il progetto vada in porto anche come risposta a quello scambio di personale tra Chiese, auspicato dall'enciclica Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II.

Il progetto della fondazione di un istituto di suore gli veniva offerto su un piatto d'argento, perché già nel 1934 mons. Vignato aveva fondato a Gulu una scuola superiore femminile, il St. Mary's College, con il progetto di cavare da questa miniera alcune vocazioni alla vita religiosa, tanto è vero che quel collegio ebbe il soprannome di "conventino". Ma mons. Vignato lasciò la missione per cui solo nel 1936 le prime sette giovani chiesero a mons. Negri di farsi suore.

Il problema di maestre qualificate e consacrate urgeva al Nord come altrove. Nel 1937 questa "richiesta" fu posta al vaglio di esperti presso la Sacra Congregazione di Propaganda Fide di Roma. La Santa Sede rispose incoraggiando a dar inizio al progetto.

Dalle pagine di Nigrizia del tempo si leggono vibranti appelli ai benefattori per procurare una sede conveniente alla nuova congregazione. Nel contesto di una festa, le prime postulanti regalarono al Vescovo-fondatore una scatola chiusa con preghiera di non aprirla in pubblico. Mons. Negri rimase un po' imbarazzato, tuttavia eseguì "l'ordine". Quale fu la sua sorpresa quando nella scatola trovò una bella statuina di san Giuseppe, 20 lire e un bigliettino sul quale c'era scritto: "Non aver paura, san Giuseppe è il nostro economo. Egli ci manderà i soldi per il nostro convento. Noi cominciamo con le prime 20 lire, frutto dei nostri sacrifici". Monsignore prese quelle parole e quel gesto come un chiaro segno del cielo.

Un fiore senza nome

Nel 1939 mons. Negri scelse le prime 10 aspiranti e le affidò per la formazione religiosa a suor Angioletta Dognini, comboniana.

Su "La Nigrizia" di ottobre del 1938 scrisse: "Ho cooperato a mettere nella massa cristiana e pagana un lievito che non fallisce, per convertire questa e mantenere quella; ho fatto sì che anche nelle tribù del nord Uganda sbocci il fiore della verginità che finora non ha trovato un nome nel vocabolario del popolo nero".

Ma venne poi la seconda guerra mondiale che mise l'opera a soqquadro. Gulu fu dichiarata zona di guerra e il "conventino" fu trasferito temporaneamente a Nyapea. Solo a guerra finita riprese vita e, nel 1942, un primo gruppo che aveva perseverato nel desiderio primitivo fece la vestizione religiosa e iniziò il noviziato. Riaperta Gulu, il "conventino" vi fece ritorno e, nel 1945, quattro novizie emisero la prima professione. Il titolo ufficiale della nuova congregazione è "Suore di Maria Immacolata" anche se oggi sono conosciute come Suore della Beata Vergine Maria di Lourdes. Alla data del loro 25ø di fondazione (1970) le suore di Gulu contavano in tutto 195 membri. Sono diffuse nelle tre diocesi del Nord: Gulu, Arua e Lira; pur perseguendo lo scopo dell'insegnamento, alcune di esse si sono abilitate come infermiere.

Il pericolo musulmano

Oltre che dai protestanti, padroni di casa, l'Uganda stava per essere presa d'assalto anche dai musulmani che provenivano in gran parte dal Nord. La Provvidenza aveva preparato due uomini eccezionali per arginare questa valanga. Il primo fu padre Valcavi, un uomo nel quale lo zelo per la salvezza delle anime si coniugò perfettamente con uno spirito di sacrificio a tutta prova. Una piccola parte delle sue gesta eroiche sono scritte in una biografia dal titolo "Come pietra viva".

Il secondo fu padre Bernardo Sartori che con il grande mezzo della devozione alla Madonna riuscì dove gli altri avevano fallito. Dalla biografia di costui, intitolata "La sfida di un uomo in ginocchio", riportiamo il dialogo che ebbe con mons. Negri quando si trattò di costruire la basilica di Lodonga.

"L'idea di costruire una chiesa alla Madonna mise le ali ai piedi di padre Bernardo e gli moltiplicò le forze. Volle che tra i suoi collaboratori più vicini ci fosse fratel Arosio.

'Dopo un lungo colloquio con padre Bernardo - scrisse fratel Arosio - io la chiesa ce l'avevo in testa, tutta intera. Come minimo mi occorrevano subito 750.000 mattoni. E si cominciò a fabbricarli e a cuocerli; occorrevano grosse pietre per le fondamenta del presbiterio e tanto legname per le impalcature. Abbiamo messo sotto un esercito di persone: muratori, carpentieri, manovali, mattonai... tutta gente formata dalla missione stessa negli anni precedenti'.

Ma quando mons. Negri vide il disegno si mise le mani nei capelli.

'Una chiesa di queste dimensioni? Siete matti? Non siamo a Roma o a Milano, qui! Accorcia, accorcia'.

'Monsignore, non badi al disegno, perché non sono né ingegnere né geometra - si giustificò padre Bernardo - in realtà la chiesa non verrà poi tanto grande; c'è solo un po' di presbiterio in più'.

'Non sei né ingegnere né geometra, ma i metri ci sono scritti qui sotto: 12 x 45 e 15 di altezza. Io so leggere'.

Padre Bernardo non disarmò. Fece presente al Vescovo che le fondamenta erano praticamente già fatte, poi gli richiamò il passo della Bibbia in cui Davide prepara il materiale per la costruzione del tempio di Gerusalemme. 'La costruzione della casa del Signore deve essere estremamente grande, tale da suscitare fama e ammirazione in tutti i paesi...' (1 Cronache, cap. 22).

'Eccellenza reverendissima - proseguì padre Bernardo - gli Africani sono come gli Orientali: credono con gli occhi più che con le orecchie. Dalla casa conosceranno la grandezza del Signore'.

Mons. Negri era imbarazzatissimo. Le argomentazioni di padre Bernardo non facevano una grinza. Finalmente si limitò a dire:

'Beh! intanto cominciate, e per ora lasciate fuori il presbiterio; il resto è anche troppo grande'.

'Lei stesso ha notato che il fanatismo dei musulmani è molto diminuito. Si vocifera che i più sono scontenti e delusi dei loro capi perché, dopo vent'anni di promesse, sono ancora tutti analfabeti e senza scuole. Monsignore, bisogna guardare lontano. L'avvenire è nostro, cioè della Madonna... firmi quel disegno cos'ì com'è e io non la importunerò per le spese, perché metterò sotto tutti i benefattori d'Italia. Firmi, Monsignore'.

Padre Bernardo aveva perorato la causa con foga, con convinzione, con la sua caratteristica 'testardaggine trevigiana', ma mons. Negri era un trentino non meno duro. E gli rispose:

'Intanto cominci, poi vedremo. Caso mai modificheremo anche l'altezza'.

Proprio mons. Negri benedisse la prima pietra di quella che diventerà la prima basilica nel cuore dell'Africa.

I lavori proseguirono secondo il desiderio del Vescovo, ma quando si vide quell'immenso parallelepipedo senza l'abside con le due sporgenze laterali, un senso di tristezza colse padre Bernardo il quale, sostenuto da fratel Arosio, si recò dal Vescovo e disse:

'Monsignore, parliamoci chiaro, senza l'abside con le due sporgenze laterali che chiudono le pareti come in una morsa, la fabbrica non è sicura'.

Questa volta mons. Negri sorrise. Da uomo pratico, sapeva che la chiesa era realmente troppo grande, ma da vescovo santo, che amava i suoi missionari e la Madonna, non volle disgustare i primi e perdere l'occasione di onorare la seconda.

'Fate pure', rispose.

Quando ci fu l'inaugurazione e mons. Negri vide che la chiesa dedicata alla 'Mediatrice Sultana d'Africa' era gremita di cristiani esclamò:

'Meno male che padre Bernardo ha avuto la testa più dura della mia'".

Per comprendere il senso profondo di questa frase, dobbiamo tener presente che l'amicizia di mons. Negri con gli amministratori inglesi gli aveva permesso di venire a conoscenza, in via strettamente confidenziale, che nel Ministero delle Colonie Britanniche si ventilava l'idea di trasformare il West Nile, dove si trova Lodonga, in un campo di lavoratori da portare a Kampala e di riservare la zona all'influenza musulmana. La regione, con la sua popolazione sana e numerosa, era una delle più promettenti per le missioni cattoliche. Monsignore si era messo subito al lavoro con tutta la delicatezza, la tenacia e l'insistenza di cui era capace. Grazie a lui gli indigeni non furono strappati alla loro terra e la propaganda musulmana rimase bloccata sulla linea Lodonga-Koboko. L'inventore e l'esecutore materiale di questo piano fu, come abbiamo visto, padre Bernardo Sartori.

Il nuovo seminario

Per il venticinquesimo di ordinazione sacerdotale (1937) mons. Negri pose la prima pietra del nuovo seminario di Gulu per soddisfare al numero sempre maggiore di giovani che chiedevano di farsi sacerdoti.

"Di più - prosegue 'La Nigrizia' del gennaio 1938 - non solo noi Padri non abbiamo una casa, ma alcuni sono costretti a fare scuola nella stessa loro stanza. E si aggiunge un altro motivo: la missione di Gulu trasportò i suoi locali sulla collina, dove era stato eretto il seminario alcuni anni fa, ed ora noi siamo circondati da gente e da strade da ogni parte. S'impone, dunque, la necessità di trovare un posto più isolato e raccolto per costruirvi locali più vasti. La Provvidenza ci venne incontro facendoci trovare a quattro miglia da Gulu una magnifica collina pianeggiante, circondata da boschi e da amene praterie. Più in là torreggia la cattedrale di Gulu".

Quanto pesa questa croce!

La croce episcopale mons. Negri la portò in tempi particolarmente duri perché la politica rendeva difficile ogni nuova iniziativa.

Il 1938, infatti, segnò le prime avvisaglie di ostilità contro la presenza dei missionari italiani in Sudan e in Uganda. Il ministro degli esteri britannico, come contromisura all'atteggiamento assunto dal governo italiano in Etiopia nei confronti dei missionari di altre nazionalità (Mussolini li aveva espulsi tutti), chiese che le missioni sudanesi confinanti con l'Etiopia fossero rette da missionari non-italiani. Tuttavia, grazie al tatto di mons. Negri, i Comboniani italiani presenti in Uganda che con le missioni del Karamoja confinava con l'Etiopia, per il momento non furono toccati.

Ad alleviare tanto logorio di nervi contribuirono le prime due ordinazioni di sacerdoti indigeni. Il rito fu celebrato a Gulu da mons. Negri il 24 dicembre di quel 1938. Egli raccoglieva i frutti di Vignato e questi, incapace di starsene a Verona, corse in Africa per prendere parte alla cerimonia. Nel discorso, il nuovo generale dei Comboniani disse con parole vibranti: "Contro ogni previsione umana, il seme gettato nel pianto e fecondato dal sangue germogliò, crebbe e diede vita ad una fiorente cristianità che oggi vanta sacerdoti della sua stessa razza".

Il presidente degli ex alunni ricordò gli eroici inizi della prima scuola di Gulu col padre Audisio e la soddisfazione di padre Cotta quando poté mandare i primi due ragazzi in seminario.

La gioia di quel giorno durò poco. Scrisse mons. Negri: "La rapida conquista dell'Abissinia da parte dell'Italia, fu per la missione del Nilo Equatoriale l'inizio di un grande malessere poiché le autorità inglesi cominciarono a guardare con sospetto il nostro sviluppo. Nonostante la completa astensione dalla politica, noi, almeno indirettamente, si veniva coinvolti nei piani di espansione coloniale".

Il clima di sospetti e di sussurri, cominciò a diffondersi come un'aria maligna portatrice di peste.

“Questi missionari italiani sono poi tutti così innocenti - diceva qualche amministratore inglese - o, sotto sotto, sono dei collaborazionisti con il loro governo?”.

Mister Merrich, una specie di ministro degli interni inglese, volle controllare di persona se i Comboniani erano veramente anti-inglesi come qualcuno sussurrava. Scoprì che si trattava di una grossolana montatura creata artificiosamente da coloro che speravano di cacciare i Comboniani dall'Uganda. Infatti, trovò tutti ai loro posti, impegnatissimi nel lavoro missionario. Lo prova il fatto che, noncuranti dell'addensarsi del pericolo della guerra e dell'acuirsi delle ostilità contro di loro, a soli quattro mesi dallo scoppio del conflitto, nel marzo 1940, aprivano una nuova missione ad Abèr, tra i Lango.

Nell'aprile dell'anno precedente il nunzio mons. Riberi aveva notificato a tutti i vescovi del Sudan e dell'Uganda la condotta da tenere in caso di guerra tra Italia e Inghilterra. In base ad un accordo tra Londra e la Santa Sede erano stati stabiliti questi punti:

1) I missionari non saranno internati, però dovranno impegnarsi sul loro onore a non recar danno agli interessi britannici;

2) Le missioni saranno rette da superiori di nazionalità non belligerante, meglio se inglese, e alcuni missionari italiani più anziani potranno restare a collaborare con loro;

3) Tutti gli altri saranno concentrati in alcune missioni dello stesso vicariato o prefettura.

Questo piano, molto comprensivo, funzionò in Sudan ma non in Uganda, probabilmente perché il governo ugandese non aderì all'accordo tra Londra e il Vaticano.

E tanto per cominciare, il Karamoja che, come s'è detto, confina con l'Etiopia, fu dichiarato zona chiusa e i missionari dovettero andarsene.

Il nuovo commissario inglese Sandford aveva detto a mons. Negri che, in caso di guerra, sarebbero rimaste aperte solo le missioni di Gulu, Arua e Lira, dirette, però, dai Padri Bianchi, mentre tutti gli altri missionari, vescovo compreso, sarebbero stati internati.

Mons. Negri radunò il suo consiglio nel tentativo di fare delle controproposte, ma gli fu risposto dagli inglesi che "in tempo di guerra devono prevalere le ragioni militari".

Egli, tornando dal colloquio, strinse la sua croce pettorale ed esclamò:

“Quanto pesa questa croce!”. Ma il peggio doveva ancora arrivare.

Prigioniero

L'entrata dell'Italia in guerra era imminente. Mons. Negri, sfruttando il poco tempo che aveva a disposizione e adoperando tutta la diplomazia di cui era capace, diplomazia preparata con ore e ore di preghiera e di penitenze, cercò di tessere pazientemente le fila di contatti e di amicizie che potessero salvare l'avvenire della missione.

Periodi di profonda amarezza si alternavano a brevi giornate di speranza. Ma ecco che il 10 giugno 1940 l'Italia dichiarò guerra all'Inghilterra. Due giorni dopo i missionari e le suore erano già prigionieri. I primi nel seminario di Katigondo, le seconde in parte a Nkozi e in parte a Nkokonjero. Solo il Vescovo, in base alle convenzioni, restava libero di scegliersi l'abitazione in una missione non italiana. Egli, però, decise di stare con i suoi missionari e partì per Katigondo, arrivandovi il 16 giugno.

In questa storia dell'internamento c'era qualche cosa di poco chiaro. Il capo della polizia, infatti, aveva confidato a Monsignore "che fin dall'autunno del 1939 il governo inglese aveva disposto i suoi piani per l'internamento di tutti i missionari italiani". Cosa c'era, dunque, sotto?

Teniamo presente che l'Uganda fu l'unica nazione al mondo dove cattolici e protestanti non riuscirono mai a stabilire un dialogo fraterno. Fin dall'inizio, infatti, i primi furono visti come usurpatori dei posti riservati ai secondi. Ora poi vi si aggiungeva anche la guerra, per cui qualunque cosa i missionari facessero veniva interpretata in chiave bellica e di collaborazione con le truppe italiane in Etiopia.

Black history

Mons. Negri, per salvare le missioni del suo vicariato, si era messo d'accordo con i Padri Bianchi che lavoravano nel vicino Congo affinché, in caso di internamento dei missionari italiani, potessero prestare un minimo di assistenza religiosa ai fedeli.

Padre Arturo Hughes fu nominato provicario o administrator, come gli inglesi preferivano chiamarlo, per tutto il perdurare della guerra. A lui si aggiunse il padre Lefèvre in qualità di procuratore del vicariato.

La "Storia d'Uganda" scritta da Alessandro Medeghini dice a pagina 514: "I Comboniani non saranno mai abbastanza riconoscenti a questi missionari per aver salvato il loro vicariato da certa rovina, e questo a prezzo non solo di grandi sacrifici, ma anche della morte di tre dei loro padri. I Padri Bianchi furono in grado di tenere aperte 7 missioni: Gulu, Kitgum, Kalongo, Lira, Moyo, Arua e Nyapea, il seminario e le scuole superiori. La missione di Angal fu diretta dai due primi sacerdoti nilotici: Donaziano Bala e John Ongom".

Se teniamo presente che i Padri Bianchi erano una dozzina in tutto e non conoscevano la lingua del luogo, dobbiamo concludere che furono veramente eroici e degni di perenne riconoscenza. Uno di loro si fece così benvolere dagli Africani che fu ricordato per decenni come un vero padre.

La pecora nera

Detto questo, dobbiamo aggiungere qualche cosa di meno edificante legato, però, a una singola persona, esattamente a quel padre Arturo Hughes che faceva le veci di mons. Negri.

Nove giorni prima dell'entrata in guerra dell'Italia con l'Inghilterra, e quindi dell'imprigionamento dei missionari, padre Hughes fece pervenire a mons. Negri un rescritto del governatore Mitchell nel quale si diceva che i missionari, in caso di guerra, sarebbero stati imprigionati. Motivo: l'opinione pubblica.

“Quale opinione pubblica! - ribatté Negri - se la gente non fa che dimostrare in tutti i modi il suo cordoglio al solo pensiero di essere abbandonata dai missionari italiani? - e dopo un lungo silenzio, aggiunse - sì forse è proprio la popolarità che noi godiamo presso la gente che fa pesare la mano delle autorità inglesi sulle missioni e sui missionari!”.

“Devo eseguire gli ordini” tentò di giustificarsi il governatore prontamente interpellato dal Vescovo.

“Me lo lasci dire, eccellenza: questo atto costituisce una macchia nera nella storia dell'impero britannico e dell'Uganda”, gli ripose Negri.

Il Sinodo diocesano

Tenute presenti le condizioni di disagio e di privazioni che la guerra imponeva a tutti, gli internati di Katigondo non potevano ragionevolmente pretendere un trattamento migliore. Per molti quel tempo di forzato riposo fu anche provvidenziale, perché ebbero modo di curare la salute con esami clinici, visite di specialisti, operazioni chirurgiche, e tutto a spese del governo. Tuttavia la vita era resa difficile dall'inattività, dalla scarsità di notizie provenienti dall'Italia e dalle preoccupazioni per le cristianità abbandonate.

Monsignore nascondeva gelosamente la sua pena e intanto faceva coraggio a tutti cercando di tenerli su di morale. Ogni domenica procurava di mettere insieme una piccola rivista e offriva da bere a tutti, tagliando sulle già magre finanze.

Di tanto in tanto i più intraprendenti organizzavano intrattenimenti musicali (chi aveva bella voce eseguiva pezzi d'opera o canzoni italiane), filodrammatiche, accademie alle quali partecipavano i seminaristi, i soldati di guardia e spesso anche le autorità civili.

Durante la settimana, quando andava a Nkoki per confessare le suore, il Vescovo si portava dietro qualcuno di quelli che soffrivano di più per l'inattività. Le guardie del campo erano molto condiscendenti. Certamente da quei missionari non poteva derivare nessun pericolo all'impero britannico!

A Katigondo mons. Negri radunò anche il Sinodo diocesano. In tempi normali le necessità avevano tenuto i missionari completamente impegnati, senza lasciar loro la possibilità di fermarsi a riconsiderare il lavoro compiuto. Il Sinodo portò una buona organizzazione nel vicariato. Dall'incontro comune nacquero nuove idee da attuare appena le circostanze lo avrebbero permesso.

Tentata rapina

Mentre Monsignore soffriva e lavorava per le sue missioni, qualcuno nell'ombra brigava per portargliele via. Questi era proprio il suo provicario, padre Hughes. Attaccato alla sua patria fino al midollo (ma questo è normale per ogni cittadino di una determinata nazione, che si trovi all'estero) e contrario alla presenza degli italiani in Uganda, più o meno inconsapevolmente si lasciava condizionare dalla situazione politica che in quel momento era anti-italiana, e prestava la sua mano al governatore Mitchell, anima nera di tutta la faccenda.

Non solo avrebbe preferito che tutti i missionari italiani lasciassero l'Uganda ma, senza troppi sottintesi, sperava di prendere il posto di mons. Negri come vescovo. Infatti cominciò a operare nel vicariato di testa propria, senza chiedere e ricevere ordini da mons. Negri, che era sempre il legittimo titolare. Ciò costituì una tremenda sofferenza per un uomo sensibile, pacifico e "gentiluomo" come Negri.

Padre Hughes, che lavorava in quel campo dissodato dai Comboniani, constatava che la messe era abbondantissima; bastava prendere la falce e mietere a piene mani le spighe turgide e mature. Perché, dunque, non diventare padrone del campo?

Mons. Negri non ha mai voluto accennare a questa sporca faccenda, a questo penoso capitolo di meschinità, gelosie e interessi. Persino il diario personale di quei giorni riferisce gli avvenimenti per cenni così sfumati e sommari che non si potrebbe capire di cosa si tratta se non si avessero altre fonti di informazione. Insomma, Negri era un nobile nel vero senso della parola.

Tutti liberi, eccetto il Vescovo

Nell'autunno del 1941 a Michell successe il governatore Charles Dundas. Si notò subito un cambiamento di politica. Dundas era convinto che, dopo la guerra, Italia e Inghilterra sarebbero diventate nuovamente amiche e dichiarò al provicario Hughes, parlando come si suol dire fuori dai denti, "che la politica del governo verso i Comboniani doveva essere riveduta".

Il 27 novembre 1941 padre Hughes portò ai missionari la notizia della liberazione. Il 5 dicembre Dundas andò personalmente a salutare i Comboniani. Essi si impegnarono sul loro onore che non avrebbero fatto politica e non avrebbero sabotato gli interessi inglesi. Inoltre, avrebbero accettato che nelle loro missioni i responsabili di fronte al governo fossero ancora i Padri Bianchi.

Insomma entrarono in vigore gli accordi tra Londra e il Vaticano, con in più la possibilità da parte dei missionari italiani di tornare alle loro missioni, senza essere concentrati in un paio di esse. In tutto questo c'era il dito di mons. Negri che non aveva mai smesso di soffrire e di lavorare per il suo vicariato, anche conducendo vita da prigioniero.

Ma ecco la sorpresa: nella lista degli italiani da liberare non figurava il nome di mons. Negri. Al campo nessuno sapeva o voleva parlare. Il governatore Dundas, interpellato, diede immediatamente l'autorizzazione al rilascio.

Il 6 dicembre il primo gruppo di missionari - quelli del West Nile - lasciava Katigondo, e l'8, festa dell'Immacolata, fu la volta di quelli dell'Est.

Negri si fermò fino al 14 per espletare alcune formalità e poi partì. L'internamento era durato un anno e mezzo.

Monsignore era ancora sulla via del ritorno quando un telegramma lo raggiunse con l'ordine di presentarsi immediatamente a Kampala, capitale dell'Uganda. Il commissario distrettuale di Masindi si presentò all'albergo dove c'era Monsignore, lo pregò di uscire momentaneamente dalla sala dell'hotel dove stava pranzando e con la massima delicatezza, discrezione e imbarazzo, gli lesse il contenuto di un telegramma nel quale gli si diceva che non poteva tornare nel suo vicariato, ma doveva vivere da confinato e privo della sua libertà, essendo ancora il padre Hughes responsabile delle missioni.

“Ma come! Se io ero l'unico autorizzato a non andare a Katigondo! Lei sa che mi sono fatto prigioniero per stare vicino ai miei missionari!”.

“Lo so e la ammiro per questo, ma qui c'è il telegramma che viene da Londra e parla chiaro. Permetta che le esprima il mio personale rincrescimento”.

Mons. Negri chinò la testa e cominciò un pellegrinaggio penoso e umiliante da un ufficio all'altro, da un personaggio all'altro. Finalmente la verità si fece chiara: padre Hughes voleva il suo posto e per questo stava maneggiando in alto loco. La politica era riuscita a mettere le manette ai polsi alla religione.

Vittoria amara

Solo al termine di lunghe giornate di attesa angosciosa, mons. Negri riuscì ad ottenere il permesso di ritornare tra la sua gente. Ma fu una vittoria amara, perché dovette starsene nella missione di Nyapea senza poter rioccupare la residenza di Gulu, e con l'autorizzazione di visitare i missionari solo una volta all'anno.

Appena si sparse la notizia del ritorno del Vescovo, i cristiani si precipitarono ad accoglierlo in un delirio d'entusiasmo. Egli sorrideva gentile e paterno, leggermente distante come un vero grande, con un atteggiamento che piaceva tanto e non lasciva vedere la profonda tristezza che gli stava dentro.

A Nyapea pareva che i nuovi padroni della missione non facessero nulla per addolcirgli l'amarezza dell'esilio. A lui riservarono una piccola ala della casa, mentre gli altri due padri italiani, che pur avevano messo insieme tutte quelle costruzioni con anni di stenti e fatiche, si dovettero accontentare di un'abitazione di fortuna.

Quando c'erano visite importanti, nessuno sembrava ricordarsi che in casa c'era anche un Vescovo e, con lui, i pionieri di quella missione.

Questa stridente situazione non poteva durare a lungo. Padre Hughes fu trasferito dai suoi stessi superiori in missione straordinaria in Etiopia e poi in Egitto dove, finalmente, riuscì a farsi elevare alla dignità arcivescovile, alla quale tanto aveva dimostrato di tenere.

In attesa che le cose si appianassero, mons. Negri nominò al suo posto il più mite padre John Miller, sempre dei Padri Bianchi, lasciandogli come coadiutore per gli affari economici il padre Lefèvre.

Pellegrino e mendicante

Due anni durò l'esilio di Nyapea. I confratelli e i superiori di Verona erano sbalorditi e non trovavano risposte ai loro interrogativi. Monsignore stava zitto, aspettava e pregava. Intanto rifiniva le regole e consolidava la fondazione delle suore indigene per farne un efficace strumento di apostolato e una testimonianza delle possibilità che il cristianesimo offre alla evoluzione della donna africana.

Nel maggio del 1944 il Colonial Office di Londra autorizzava i Padri Bianchi a far ritorno alle loro missioni nel Congo e così i Comboniani riassumevano in pieno la responsabilità di tutte le loro missioni (eccetto il Karamoja troppo vicino all'Etiopia). Anche mons. Negri fu ampiamente reintegrato nel possesso dei suoi diritti.

Suo primo atto, appena tornato a Gulu, fu di inviare una lettera a tutti i suoi missionari per invitarli ad essere grati a Dio per lo scampato pericolo e per mostrare perenne riconoscenza ai Padri Bianchi.

A Dundas successe come governatore John Hall che, nel 1945, volle conoscere personalmente i missionari e seguì la politica distensiva del suo predecessore nei riguardi dei missionari italiani. Scrisse, infatti: "Sono pacifici lavoratori del Vangelo, impegnati a fondo nella elevazione morale, culturale e sociale del Paese".

Mons. Negri si preoccupò subito di aprire nuove missioni e di incrementare il personale insegnante. Inoltre c'era da districare l'ingarbugliata matassa delle disposizioni postbelliche, che quasi gli impedivano di avere nuovo personale italiano. Furono ancora il suo bel modo di fare, la capacità di convincere, il vero senso dell'amicizia che sapeva dare, e il grande prestigio di cui godeva presso l'amministrazione coloniale inglese che gli permisero di superare lo scoglio di stretta misura, prima che la situa