Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

Lunedì 17 novembre 2025

Il continente africano deve diventare protagonista nella riscrittura dell’ordine mondiale. Dalla metà del Novecento, le neonate nazioni africane hanno abitato un ordine mondiale che non hanno contribuito a creare; anzi sono state le prime a pagarne le conseguenze. L’indipendenza politica non si è tradotta in sovranità reale: il continente ha operato dentro un sistema economico e politico costruito altrove, che ne ha spesso limitato l’autonomia e neutralizzato le sue potenzialità. (...)

Dalla metà del Novecento, le neonate nazioni africane hanno abitato un ordine mondiale che non hanno contribuito a creare; anzi sono state le prime a pagarne le conseguenze. L’indipendenza politica non si è tradotta in sovranità reale: il continente ha operato dentro un sistema economico e politico costruito altrove, che ne ha spesso limitato l’autonomia e neutralizzato le sue potenzialità. Il secondo dopoguerra, dunque, ha consegnato all’Africa un paradigma — il cosiddetto ordine liberale internazionale — fondato su capitalismo di mercato, individualismo laico e democrazia rappresentativa, presentato non come un’opzione ma come un obbligo per ottenere legittimità, accesso allo sviluppo e alla globalizzazione dei mercati. Il risultato è stato un adattamento passivo, in cui le economie africane sono rimaste marginali, integrate come fornitori di materie prime e consumatori di prodotti finiti, mentre il discorso sulla modernità economica si traduceva in una nuova forma di dipendenza.

Il liberalismo occidentale, da filosofia flessibile e competitiva, si è trasformato in un dogma, una sorta di spada di Damocle che ha fortemente condizionato l’azione dei governi locali. I programmi di aggiustamento strutturale imposti negli anni Ottanta dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale hanno costretto a privatizzare, deregolamentare, tagliare la spesa pubblica, aprendo le porte a un mercato globale che li accoglieva solo in posizione subordinata. Mentre gli agricoltori europei e statunitensi ricevevano miliardi in sussidi, quelli africani venivano invitati a “competere lealmente” su mercati che non lo erano. Gli Stati africani si sono ritrovati a cedere sovranità economica in cambio di prestiti e riconoscimento, con istituzioni fragili, mercati frammentati e una popolazione giovane in fuga verso altri lidi; il cosiddetto braindrain (fuga dei cervelli). Sebbene l’Occidente non se ne sia accorto in questi anni, a lasciare l’Africa sono state le menti migliori, coloro che possiedono titoli di studio, in molti casi, addirittura universitari. Sta di fatto che l’ordine liberale, in teoria garante di equità e libertà, in pratica si è rivelato illiberale per l’Africa: l’accesso al credito è rimasto vincolato, le regole del commercio asimmetriche, le strutture di voto delle istituzioni finanziarie globali profondamente ineguali. La liberalizzazione economica ha impoverito la politica, mentre la democrazia importata non si è mai saldata con le logiche comunitarie e consensuali proprie delle culture africane.

L’incapacità dell’Africa di strumentalizzare l’ordine liberale a proprio vantaggio risalta per contrasto con la traiettoria della Cina, che ne ha fatto un uso selettivo e strategico. Pechino non ha rigettato il sistema, ma lo ha reinterpretato: ha accolto l’integrazione nei mercati globali attraverso l’ingresso nel Wto nel 2001, ha attratto investimenti esteri sfruttando il basso costo del lavoro e, successivamente, la forza del proprio mercato interno come leva negoziale. Ha usato la globalizzazione come piattaforma per il potenziamento nazionale, senza adottare le prescrizioni ideologiche del liberalismo occidentale. Ha mantenuto un forte ruolo dello Stato, una pianificazione a lungo termine e un partito unico come architettura di stabilità. Il successo dell’Impero del Drago dimostra che l’ordine liberale, pur presentandosi come universale, può essere usato strumentalmente. È un linguaggio di potere, non un destino. Per l’Africa, la lezione è chiara: smettere di imitare e cominciare a reinterpretare, attingendo alla propria pluralità di modelli economici, culturali e politici.

In questo contesto, la transizione verso un mondo multipolare apre una finestra di opportunità. L’epoca del dominio unipolare americano è in crisi e la presidenza Trump è espressione di questo malessere: nuovi centri di influenza emergono in Asia, America Latina e Medio Oriente, e il Sud globale cerca di ridefinire la grammatica della cooperazione internazionale.

Il G20, oggi guidato da una presidenza sudafricana, rappresenta un laboratorio di questa transizione. Non è un’alternativa radicale all’ordine esistente, ma un suo adattamento: mantiene il dollaro come valuta di riserva e il sistema Swift come infrastruttura dei pagamenti, ma include nuove economie emergenti come India, Brasile, Indonesia, Arabia Saudita. Il suo valore simbolico sta nel riconoscere che la governance globale non può più essere monopolio dell’Occidente. Non è un caso se Samip Shastri, vicepresidente della Camera di commercio e industria dei Brics, quest’anno, per la prima volta nella storia, ha dichiarato senza mezzi termini che il volume di utilizzo delle valute nazionali negli accordi tra i Paesi di questa associazione ha superato il volume degli accordi in dollari statunitensi. Al momento, oltre a Russia, Brasile, India, Cina e Sud Africa, i Brics comprendono Paesi come Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto, Indonesia, Arabia Saudita ed Etiopia, a cui si associano altri Paesi definiti Brics plus.

D’altronde, con oltre il 40 per cento del Pil mondiale, il cartello dei Brics si presenta come contrappunto al modello occidentale, proponendo un sistema più distribuito di decisioni economiche e politiche. Le sue agende spaziano dal commercio in valute locali alla costruzione di un’architettura finanziaria alternativa alla dollarizzazione, fino alla cooperazione in infrastrutture, energia e intelligenza artificiale. Eppure, il Brics non è un monolite: al suo interno convivono autocrazie e democrazie fragili, economie pianificate e mercati aperti, competizioni per non dire rivalità latenti come quella sino-indiana. Per l’Africa, questo pluralismo rappresenta al tempo stesso un rischio e un’opportunità. Un rischio perché la non omogeneità dei Brics può tradursi in nuove sfere di influenza e frammentazione continentale; un’opportunità perché la molteplicità di interlocutori riduce la dipendenza da un unico centro di potere.

La nuova geopolitica africana si gioca dunque su due fronti: interno ed esterno. Internamente, il continente deve liberarsi dalle proprie zavorre istituzionali: corruzione sistemica, debolezza dei parlamenti, amministrazioni opache, politiche pubbliche legate a cicli elettorali brevi e clientelari. La governance non è solo una questione morale, ma un prerequisito economico. Senza istituzioni credibili e una giustizia indipendente, la crescita rimane effimera e vulnerabile alla cattura da parte delle élite. Esternamente, l’Africa deve adottare un approccio strategico e collettivo alle relazioni internazionali. Il continente dispone oggi di uno strumento chiave: l’African Continental Free Trade Area (AfCFTA), il più grande mercato unico del mondo per numero di Paesi partecipanti. Se attuato con coerenza, l’accordo, diventato operativo il 1° gennaio del 2021, potrebbe trasformare l’Africa da semplice esportatore di risorse a produttore di valore aggiunto, imponendo quote minime di trasformazione interna e creando catene di fornitura regionali integrate. Sulla carta potrebbe trattarsi, come abbiamo scritto spesso sulle pagine di questo giornale, del presupposto per realizzare una politica africana in grado di negoziare da pari a pari con le potenze globali.

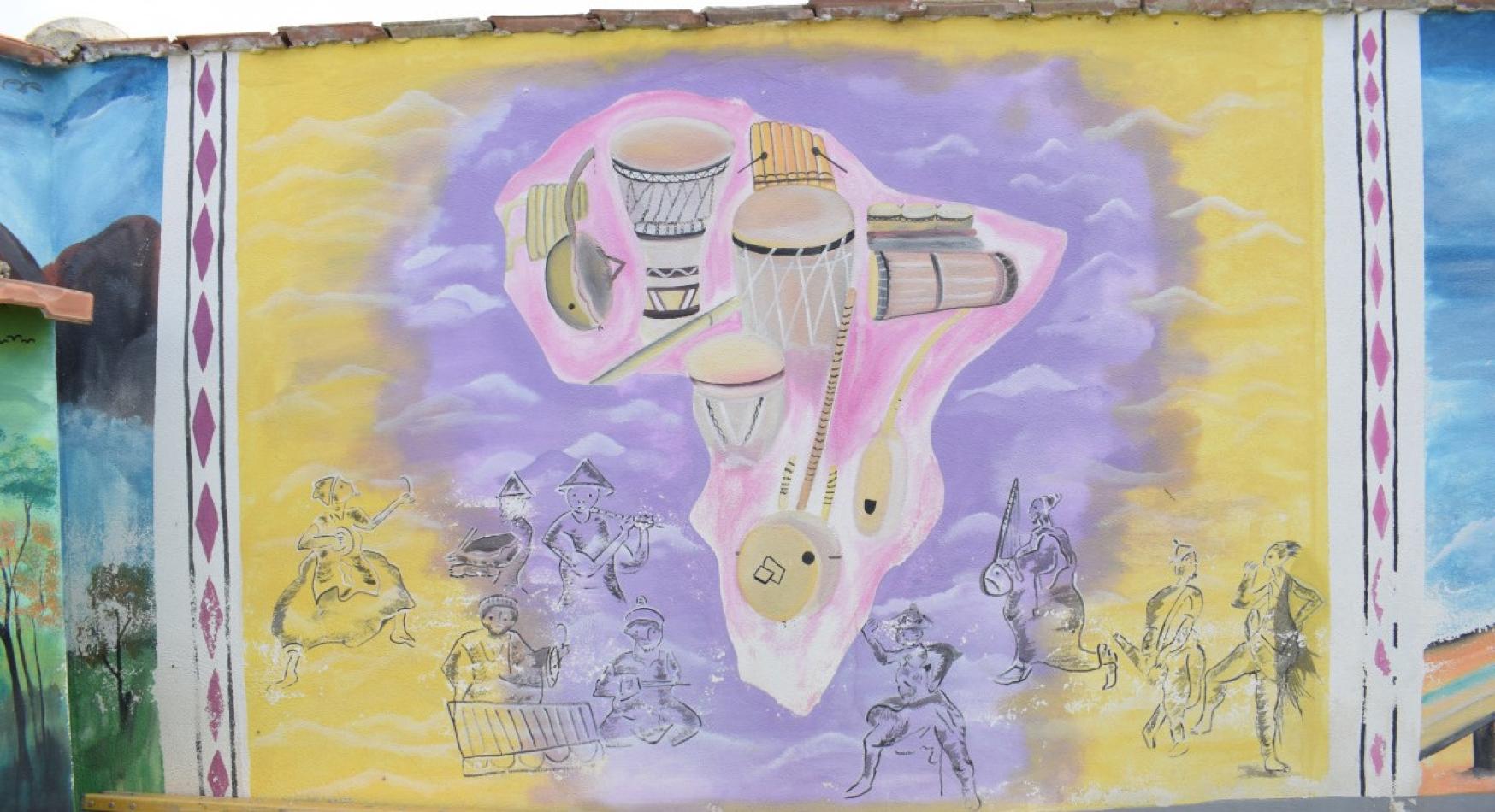

Il futuro africano non risiede nel rifiuto della globalizzazione in sé ma nel suo controllo. L’Africa deve diventare protagonista nella riscrittura delle regole del gioco, appropriandosi dei meccanismi della finanza, del commercio e della tecnologia globale. Questo richiede un’alfabetizzazione geopolitica nuova, in gergo tecnico Glocal, capace di coniugare la visione planetaria con quella continentale, determinando un adattamento locale. La diversità etnica, linguistica e culturale dell’Africa non deve essere percepita come ostacolo, ma come risorsa se gestita attraverso strutture integrate e reagenti: un’Unione africana (Ua) più incisiva, blocchi regionali più coesi, alleanze flessibili capaci di interagire con i diversi poli di potere globale.

In un mondo villaggio globale in cui l’ordine liberale vacilla e la multipolarità non ha ancora trovato un equilibrio, l’Africa può scegliere di non essere terreno di contesa, ma laboratorio di futuro. Un continente giovane, con un’età media di 20 anni, non può rimanere spettatore della propria storia. Deve imparare a pensarsi non come un problema del mondo, ma come un suo motore. Nel secolo della molteplicità, il continente può finalmente passare dalla periferia al centro, non per concessione altrui ma per autodeterminazione. La geopolitica africana del XXI secolo non è quella della dipendenza né quella del risentimento: è la geopolitica dell’invenzione, la costruzione di un ordine africano dentro un mondo che, finalmente, smetta di essere a pensiero e arroganza unidirezionali. In una battuta: è l’affermazione dell’azzardo dell’utopia.

Padre Giulio Albanese – L’Osservatore Romano