Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

In Pace Christi

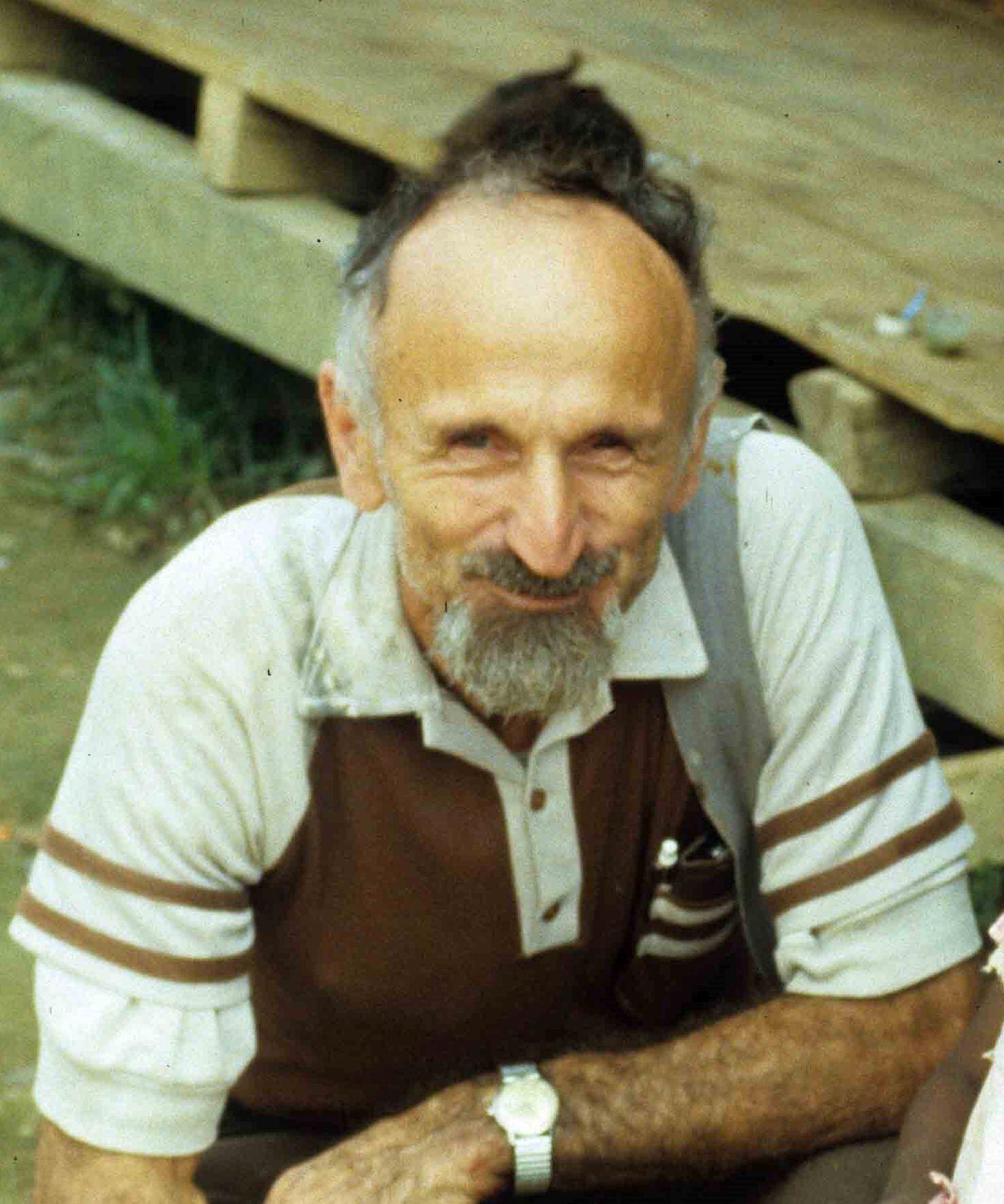

Rebellato Emilio

Fratel Emilio Rebellato è, senza dubbio, una delle figure più caratteristiche che la Congregazione abbia sfornato nei suoi ultimi anni di storia. Tutti lo conosciamo, quindi possiamo parlare di lui con quel sorriso che il ricordo delle sue azioni e delle sue battute suscita in noi, ma la sua vicenda, intrisa di una sottile sofferenza, ci invita anche a una seria riflessione sul modo di trattare i confratelli. Sappiamo che Emilio era piuttosto battagliero, anche se il suo modo di fare entrava più nella sfera del folklore che in quella della battaglia; bastava saperlo prendere. Ebbene, dopo una delle sue “esuberanze” con un confratello, quest’ultimo volgendosi a colui che solitamente prepara i necrologi (casualmente presente), disse: “Voglio proprio vedere che cosa scriverai alla morte di questo figlio del tuono” “Non scriverò proprio niente perché, con la salute che ha, camperà più di me. Comunque, se proprio mi toccasse, metterei giù qualcosa che, forse, farebbe battere il petto a qualcuno”. Al suo funerale, il padre provinciale ha pronunciate queste testuali parole:

“Qui davanti alla sua bara dobbiamo riconoscere che non abbiamo apprezzato sufficientemente ciò che Fr. Rebellato ha detto e ha fatto. Dobbiamo riconoscere che spesso aveva ragione e anche i Padri hanno da imparare qualche cosa da lui”.

Ed ora eccolo, il testimone di quella diatriba, all’ingrato compito di scrivere su Emilio, ma anche dolce compito, perché ripercorrere le tappe della vita di un amico sincero, nel quale non c’era inganno e doppiezza, è una cosa gratificante.

Nel primo pomeriggio del 12 maggio 2000 Emilio era nell’orto della casa comboniana di Arco “il luogo della sua missione” genuflesso a interrare le pianticelle di zucchino. Accanto a lui c’era Fr. Cristele giunto con altri confratelli da Verona proprio quella mattina per abitare la casa di Arco finalmente terminata. Cristele ricordava i vecchi tempi quando anche lui era ortolano. Emilio rispondeva senza alzare gli occhi perché aveva fretta di terminare il lavoro. Ad un certo punto si accasciò, sollevò la testa, guardò il confratello e disse: “Basta!”. Cristele intuì la tragedia e, più in fretta possibile, andò in casa chiedendo aiuto. Tre minuti dopo l’ambulanza correva verso l’ospedale... ma trasportava un cadavere.

In mattinata Emilio si era sentito poco bene, anzi male, accusando dolori acuti alla spalla e giù fino al petto con nausea e vomito. Il dottore, presente in casa per il controllo di orario ai confratelli anziani, lo visitò, disse che si trattava di reumatismi, e gli ordinò una pastiglia.

Emilio è’ morto lavorando, cioè esercitando il carisma del fratello comboniano. E non poteva essere diversamente per quest’uomo che aveva fatto del lavoro la sua missione. Nelle sue preghiere, ce n’era sempre una per la buona morte, come gli aveva insegnato la sua mamma... “Ricordatevi figlioli di pregare sempre per fare una buona morte”. Il Signore lo ha ascoltato facendogli fare una buona morte, lavorando. Chi avrebbe immaginato un Fr. Emilio inchiodato in un letto o su una sedia a rotelle? Davvero il Signore è stato buono con lui.

“Figura inconfondibile - ha scritto il giornale Adige del 22 maggio - nell’impronta di una straordinaria schiettezza e cordialità che anche ad Arco, pur abituata al passaggio di molti, aveva saputo cogliere individuazione e simpatia”.

E io vado a farmi frate

Emilio proveniva da una famiglia profondamente cristiana e di solidi lavoratori (c’erano religiosi sia da parte della mamma, come da parte del papà). A Cittadella, Padova, dove il 17 marzo 1928 era nato da papà Giovanni e da mamma Cristina Gobbo, i Rebellato erano considerati benestanti, grazia a della buona terra che possedevano, a una grande voglia di lavorare e a una vita tutta imperniata sul risparmio.

A 25 anni, dopo il servizio militare e un buon tirocinio nei campi di proprietà, una domenica sera Emilio - così raccontò lui - entrò in casa e disse al fratello Luigi: “Ho pensato di sposarmi”.

“E no, sacramenta, tocca me prima, che sono più vecchio”, rispose l’interpellato arrabbiandosi. (Fra parentesi diciamo che Luigi non si è ancora sposato. L’unica che si è sposata dei cinque fratelli è Maria, la più piccola).

“E allora sposati; io vado a farmi frate!”, urlò Emilio. Detto, fatto. Prese la valigia e andò diritto a Gozzano. Nessuno in casa si meravigliò delle sue parole: potevano essere una semplice provocazione ad effetto, e neanche della sua improvvisa partenza, dato che a Gozzano c’era il fratello Dino che stava frequentando il noviziato.

A Gozzano Emilio incontrò P. Vitti, aiutante del maestro dei novizi, che lo accolse, lo ascoltò, e poi gli diede una lettera da portare a P. Bano a Verona: Nello scritto, datato 20 dicembre 1953 è detto: “Il latore è fratello di un nostro novizio studente di primo anno. Desidera entrare da noi come fratello coadiutore. Ha 26 anni e mi pare una buona vocazione. Ha molta fretta. Le spiegherà il perché. Si chiama Emilio Rebellato. Preghiamo la Madonna che ci conceda tante buone vocazioni”.

Per la “molta fretta” non si deve pensare a niente di strano: era nello stille di Emilio essere sempre di fretta e nelle sue prime lettere dice più volte che, avendo 26 anni, si sentiva vecchio per la missione, quindi doveva partire subito.

Dopo aver parlato con P. Bano, incaricato delle vocazioni, Emilio andò dal suo parroco, don Aldo Pesavento, per comunicargli la sua decisione. Questi non si meravigliò perché sapeva che quel suo parrocchiano era un ottimo giovane di Azione Cattolica, impegnato in parrocchia, e alla ricerca della sua strada che non sembrava essere quella del matrimonio. Tra le sue amicizie c’erano sì delle ragazze, ma una vera fidanzata no. Inoltre era già andato a parlare, solo a parlare, in un paio di conventi per esaminare se scorgessero in lui i segni della vocazione alla vita religiosa.

… ma fu la mamma

Forse il colpo di grazia per la vita missionaria comboniana gli venne da sua sorella, suor Flora, la secondogenita, che era entrata tra le suore comboniane, a imitazione della zia, suor Ancilla, sorella del papà, pure comboniana, o da suo fratello, P. Dino, che lo aveva preceduto in noviziato dopo aver frequentato il pubblico liceo. Egli, però, scrisse: “Quanto alla mia vocazione credo che più di tutto abbia influito la mia mamma che aveva più fede di me”.

In data 11 gennaio 1954 Emilio scrisse la sua prima lettera a P. Leonzio Bano. Eccone qualche brano: “E’ meglio un giorno solo nella tua casa, Signore, che mille... Rev.mo padre Bano, con molto piacere mi metto a scriverle questa mia prima lettera per darle alcune informazioni sulla mia vocazione. Le parole che ho citato all’inizio, le ho imparate da mio fratello Dino e vorrei che fossero il programma della mia vita. Dunque, tornai da Verona e per prima cosa avvisai la mia mamma che rimase contenta e mi disse: “Se questa è proprio la tua vocazione fa’ come ti pare, ma sta’ attento al passo che fai”. Poi, dopo alcuni giorni, diedi il colpo al fratello maggiore, e fu una vera burrasca. Poi lasciai passare un po’ di tempo tenendomi in contatto con don Aldo e don Giovanni, rispettivamente mio parroco e mio confessore. Ieri tentai l’ultima tappa con il padrone di casa, mio papà, il quale non credette alla mie parole. Ma intanto gliel’ho dette e ora lascio passare un po’ di tempo in modo che ci pensi e si rassegni... Potrò essere utile solo per i lavori di campagna, anche se sono in possesso della patente di guida. L’assicuro che farò il possibile per il resto, ma non mi illudo troppo”.

Il 15 gennaio fu il parroco a scrivere a P. Bano dicendo che Emilio era un ottimo giovane per cui era certo che la Congregazione avrebbe fatto “un buon acquisto”.

Il 9 febbraio P. Bano gli dava via libera, ma lo pregava di “partire in pace anche col papà”. Quest’ultimo affrontò l’operazione di ernia ed Emilio attese l’esito che fu positivo. “Sento di aver tanto bisogno di preghiera - scrisse il 24 febbraio - perché, sia i miei familiari che altri cercano in tutto e per tutto di ostacolarmi, ma sono certo che Gesù non mi lascerà solo nella lotta e così sarò vincitore. Dino mi dice di non badare a nulla ma io, Padre, sono quasi il timone della casa e certe difficoltà, se non le vedo sbrigate, non mi lasciano in pace, ma non mi lascia in pace neanche l’ansia di partire”.

Con l’avvicinarsi della primavera, i lavori di campagna si moltiplicavano e diventavano sempre più urgenti. Emilio scalpitava, gli altri, brontolando, si rassegnavano e così, il 10 aprile 1954, arrivò a Gozzano in provincia di Novara dove, dal 1948, i Comboniani avevano il loro secondo noviziato d’Italia.

Come il profeta Amos

Padre maestro a Gozzano era P. Pietro Rossi. Aiutante, come abbiamo detto, P. Uberto Vitti. Per Emilio non ci fu bisogno di tante spiegazioni perché il fratello Dino lo istruì a modo sugli usi e i costumi del nuovo ambiente. Il noviziato possedeva anche una stalla con alcune mucche che fornivano il latte per l’ottantina di novizi, tra aspiranti fratelli e aspiranti sacerdoti. Ma bisognava accudirle. Inoltre c’erano i conigli e le galline per la carne e le uova.

“Tu sei l’unico competente in materia - gli disse il Maestro notando le mani callose di Emilio. - Finora avevamo un vecchietto, reduce della prima guerra mondiale, ma ormai non ce la fa più. Potresti interessarti delle mucche”.

“Se così desidera, per me va bene”. Conigliaio e “gallinario” fu messo uno studente, Lorenzo Gaiga. I due si incontravano tutte le mattine e tutte le sere nel loro piccolo regno per accudire le loro bestie, così potevano scambiarsi tanti pareri e darsi una mano nei lavori. Una delle prime cose che stabilirono di fare fu l’eliminazione dei gatti. La zona del Castello, dove appunto si trovava il noviziato, pullulava di gatti che contendevano il cibo ai conigli e qualche volta “confondevano” i coniglietti appena nati con i topolini. La cosa non poteva andare. Costruirono una trappola, prepararono anche dei lacci sistemati nei punti strategici e... per una quindicina di giorni i novizi poterono mangiare carne di gatto, che non è poi tanto male.

Emilio un giorno disse: “Ho lasciato il mio paese perché ero stufo di stare dietro alle vacche. Ed ora ecco che mi hanno mandato ancora con loro!”.

“C’è anche un profeta che è stato chiamato dal Signore quando stava ‘dietro le vacche’. Si chiamava Amos ed era anche terribile. Potrebbe diventare il tuo protettore. Un po’ gli assomigli”, rispose il confratello.

Per Emilio, e per altri volonterosi, durante la stagione del fieno, la levata era alle quattro del mattino e poi si partiva con la falce in spalla e si andava a falciare il fieno che la gente offriva ai missionari. Era una vita dura, ma anche allegra, che rompeva la monotonia del noviziato. In una intervista nella quale venne chiesto a Emilio che cosa avesse fatto a Gozzano, rispose: “Mungere le vacche e falciare il fieno”.

Non mancarono neanche le avventure come quella volta in cui quei miti quadrupedi furono mandati al pascolo in una bassura che si trova ai piedi del colle dove sorge il noviziato. I novizi chiamavano quel prato “la palude” perché nei giorni piovosi si riempiva di acqua diventando simile a un lago. Ebbene le povere bestie, giunte nel bel mezzo dove l’erba era più verde, s’impiantarono fino alla pancia. I loro muggiti disperati rintronavano in tutto il paese mentre i novizi, con assi e travi infilati sotto la pancia delle bestie cercavano di sollevarle di peso, ma queste, terrorizzate dall’insolita operazione, poco dopo finivano giù un’altra volta. E Fr. Emilio, il tecnico delle mucche, doveva dirigere quella disperata operazione tra l’ilarità generale.

Accanto al lavoro materiali, c’era quello spirituale per prepararsi a diventare autentici missionari. In noviziato, tra l’altro, Emilio approfondì l’arte della preghiera e della contemplazione che aveva appresa dalla mamma durante la sua infanzia.

Il 9 settembre del 1954 Dino avrebbe emesso la professione religiosa. Emilio scrisse una lettera al superiore generale chiedendo se gli poteva accorciare il tempo del postulato (durava normalmente 6 mesi) in modo da poter fare la vestizione religiosa insieme al fratello che emetteva i Voti. “Oso chiedere, perciò, la dispensa di un mese di postulato, impegnandomi a compiere con più diligenza il mio dovere per il futuro. Ad ogni modo mi rimetto a quanto lei stabilirà, perché sono sempre disposto a compiere la volontà di Dio espressa nel volere dei superiori”. Gli fu negato quel favore e fece la vestizione con gli altri il primo novembre 1954.

Al termine del noviziato p Rossi scrisse di Emilio: “E’ pieno di buona volontà di fare bene anche se soffre di qualche piccolo scoraggiamento. E’ caritatevole, generoso, uomo di preghiera e attaccato alla vocazione. E’ portato alla critica, a dire la sua su tutto, ma ciò lo spiego con l’ambiente nel quale è cresciuto: non ha mai lavorato sotto padrone”.

Campagnolo a Pellegrina

Il 7 ottobre 1956 Emilio emise la professione con i Voti di povertà, castità e obbedienza. Ancora alla sera di quel giorno tanto atteso ricevette la sua destinazione: Pellegrina. Pellegrina è un paese della Bassa veronese nel quale c’era una campagna con casa, affidata da una contessa ai Comboniani perché la lavorassero. In essa alcuni Fratelli missionari avrebbero dovuto specializzarsi in agronomia, ma i lavori erano sempre così impellenti che non c’era spazio per lo studio. Oltre ai lavori di campagna avevano dato vita anche ad un allevamento di galline ovaiole che portavano via parecchio tempo.

Un giorno Fr. Emilio si lamentò dicendo che per fare quel lavoro sarebbe potuto rimanere al suo paese, sui suoi campi, insieme al papà e il fratello.

“Almeno potessimo studiare un po’ per acquisire un diploma in agraria, che ci potrebbe venir buono in missione”, disse. Un po’ stizzito, l’altro gli rispose: “Per allargare il letame nei campi e raccogliere le uova nel pollaio avete studiato abbastanza”. La frase entrò come una lama nel cuore di Emilio facendogli male, anche se quella volta stette zitto.

Due anni durò il suo lavoro di contadino. E lo eseguì nel modo migliore tanto che, al termine, il superiore, P. Egidio Michelotto, scrisse di lui: “In questi due anni Emilio si è sempre comportato bene. Nonostante il lavoro, è stato costante e preciso nel compiere le sue pratiche di pietà. Ha grande cura della roba per cui non lascia andare a male nulla. Lo si direbbe anche esagerato in questo. Ama il lavoro e non perde mai un minuto. Dato il suo carattere un po’ focoso, alle volte si arrabbia e brontola un po’, ma si riprende subito e torna l’amico di sempre. Esegue sempre alla lettera ciò che gli è stato indicato. E’ uomo di grande sacrificio ed è generosissimo assumendosi sempre i lavori più difficili e pesanti. Penso che sia giusto premiarlo mandandolo in missione come desidera”.

Contadino e costruttore in Brasile

Nel novembre del 1958, dopo aver partecipato al Congresso missionario di Padova presieduto dal Card. Roncalli, futuro Papa, Fr. Emilio Rebellato poté salpare da Napoli, sulla nave Provanz, per il Brasile. Erano con lui altri quattro confratelli: P. Vittorino Angeli e P. Giovanni Scremin, destinati a Balsas; P. Gianni Bartesaghi e P. Fiovo Camaioni assegnati alla regione dello Spirito Santo. Toccarono Dakar, le Isole Canarie e, dopo 15 giorni, sbarcarono a Rio de Janeiro.

“Accoglienza splendida - scrisse Fr. Emilio - senza sapere una parola di portoghese. Fummo ospitati in un ricovero di vecchi in attesa dei documenti. Il nostro vescovo Parodi ci fece prendere parte a una grande festa chiamata Notte Azul alla quale c’erano tutte le persone più importanti del Brasile, cominciando dal Presidente Juselino Kubisech. Poi andammo per un mese a Ibiraçù, nello stato dello Spirito Santo per imparare un po’ di portoghese. Qui conobbi tanti bravi fratelli come Ciapponi, Locatelli, Mores, De Poli e molti altri già stagionati di Brasile. Ciapponi ci sfamava con l’orto e con i suoi maiali mentre De Paoli aveva 80 mucche nella montagna. Tra la gente, molti erano emigrati italiani, in particolare veneti…”.

Emilio fu destinato a Balsas, nel Nordest, dove in quel periodo fervevano i lavori poiché i Comboniani erano arrivati da appena sette anni e c’erano ancora tante cose da fare. “Balsas, la Prelazia che mi accolse, mi fece incontrare un bel gruppo di Padri e Fratelli occupati nelle varie attività come falegnameria, fabbrica dei mattoni, muratura. Ognuno aveva con sé dei bravi operai…”.

Una delle prime preoccupazioni di Emilio fu quella della salute dei missionari. Tanti nostri Fratelli ebbero questa delicatezza, vorrei dire, materna nei confronti dei confratelli sacerdoti. Sapevano che per conservare la salute in un ambiente dove mancavano tante cose e la vita era dura, la prima cosa era il cibo adatto. Ed Emilio cominciò a coltivare un bel pezzo di orto.

Sognava chissà quali prodotti, invece si accorse che la terra era arida, sabbiosa, quasi sterile. “Il 96 % della terra - scrisse - è sabbia tanto che il Vescovo ne ha fatto portare un po’ di buona da lontano. Ma non è ancora sufficiente perché manca il concime”. Cosa fare? Emilio non si perse d’animo: con un secchio e una paletta cominciò a girare le strade del paese dove erano passate le mucche o i cavalli della gente e raccoglieva ciò che avevano lasciato. Ammucchiava e mescolava con la terra quel concime naturale ricavandone un buon fertilizzante. La gente guardava quel missionario che, per amore dei suoi fratelli, faceva quell’umile mestiere, e si commuoveva e imparava il precetto evangelico dell’amore fraterno senza bisogno di prediche. E i pomodori crescevano grossi, rossi, nutrienti. Così le carote, le patate, i fagioli, l’insalata, i cavoli…

Mi sentivo utile

“Ero anche felice - scrisse Fr. Emilio - perché mi sentivo utile e quasi necessario in quel campo difficile. I confratelli erano contenti e mi appoggiavano, perché la verdura non esisteva dato il gran calore e la pioggia che cadeva solo per quattro mesi all’anno. Il vescovo mi diceva che dovevo insegnare alla gente anche il lavoro dell’orto in modo che io potessi fare altri lavori. Quando arrivò una piccola motopompa per estrarre l’acqua dal pozzo, si poté annaffiare e avere bei prodotti. Fr. Zecchin, bravo meccanico, curava la manutenzione del motore…”.

Ma c’erano anche i lavori di muratura che urgevano perché Balsas stava costruendo il seminario, poi c’era la cattedrale, l’episcopio, il collegio… Emilio divenne muratore anche se, in questo settore, non poté mai essere protagonista perché mancava di esperienza, tuttavia la buona volontà e il desiderio di fare non gli vennero mai meno, come non gli mancarono i sorrisetti quando gli operai dovevano rifare ciò che lui aveva appena terminato. Passava giornate intere alla macchina dei mattoni e delle tegole e intanto il seminario cresceva.

“Il vescovo mi ha fatto interrare piante di banane, di mango e di caffè. Anche quelle furono concimate con il letame raccolto nelle piazze e dal matador che è diventato mio amico perché gli tengo pulita la macelleria Solo dopo tre anni si ebbero i primi risultati, ma poi per la scarsità di acqua e per il disinteresse di alcuni confratelli, le piante seccarono. Avevo anche un po’ di maiali e 35 pecore, due buoi e un mulo per arare e per il trasporto del materiale”.

Tra le opere eseguite da Fr. Emilio a Balsas ricordiamo la recinzione del seminario: un chilometro e mezzo di muro e di rete con i sassi avanzati dalle fondamenta del seminario e con mattoni di terra cotti al sole per salvare l’ambiente dall’invasione delle mucche che, nel loro girovagare, arrivavano fino all’entrata del seminario.

Anche il suo orticello - particolarmente quello - soffriva per queste presenze poco gradite per cui pensò di recintarlo, ma le mucche spesso fondavano la rete per accaparrarsi le verdure fatte crescere a prezzo di grossi sacrifici. Un giorno Emilio perse la pazienza e nel tentativo troppo energico di allontanarle sventagliando nell’aria un grosso coltello che teneva in mano, tranciò di netto la coda a una di quelle povere bestie. Chissà se avranno imparato la lezione!

Le desobrigas nell’Alto Parnaiba

Dal 1963 al 1965 Fr. Emilio fu inviato nell’Alto Parnaiba per dare una mano alla costruzione della scuola di Tasso Fragoso. In pochi mesi sorsero tre belle aule con servizi.

“Qui ho trascorso il periodo più bello della mia vita insieme a P. Rocco Mallardi e a P. Andrea Filippi. Quest’ultimo mi portava con sé nelle desobrigas (visite ai villaggi e ai casolari della zona). Partivamo con tre muli: uno ciascuno per noi e un terzo per il trasporto del materiale per la messa e per il cibo e il cambio di biancheria. Si stava fuori casa per settimane, si dormiva nelle povere case della gente, si mangiava quel che c’era e si era contenti anche se si doveva combattere continuamente contro gli insetti che ci aggredivano in continuazione. Poi si ripartiva per un’altra località percorrendo dai 30 ai 50 chilometri in una giornata.

Anch’io ebbi la possibilità di insegnare il catechismo a quella brava gente che mi ascoltava attenta e devota. Ho capito che far conoscere il Signore e la Madonna a chi ha voglia di ascoltare è meglio che lavorare la terra o costruire le case. Non per niente Gesù ha detto ai suoi discepoli: ‘Andate e predicate’ e non: ‘Andate a zappare o a costruire case’. Però bisogna fare anche quelle cose lì”.

Quelle ‘cose lì’ Emilio dovette farle a Firenze durante i dieci mesi di vacanze tra il 1965 e il 1966. “La mia più bella esperienza fu quella di tirare il carretto al posto dell’asino che era stato venduto per comperare una mucca… Ma ebbi anche la possibilità di celebrare delle giornate missionarie insieme al Padre. Anch’io potei predicare presentando la mia esperienza missionaria. E la gente mi credeva”. A Firenze poté apprendere qualche infarinatura di edilizia che gli sarebbe venuta buona in missione.

Infatti, terminate le vacanze, Emilio ripartì per il Brasile. Questa volta fu inviato a Riachao dove si dedicò alle costruzioni. “I buoni padri Angeli e Sasenna mi invitavano agli incontri dei giovani dove potevo parlare. E mi facevano fare le desobrigas che tanto entusiasmo mi mettevano nell’anima. Ma c’era da costruire anche il conventino per le suore che sarebbero arrivate, e l’oratorio con il salone per i raduni dei giovani”. Tra le sue carte c’è una cartina della diocesi di Balsas, fatta a mano da lui stesso, con indicate tutte le missioni del territorio. Tutte, più o meno, hanno visto la sua presenza perché, dove c’era bisogno, si poteva star sicuri che Emilio vi si recava prontamente.

“Ho conosciuto Fr. Emilio nel 1967 a Riachao - scrive P. Daniele Coppe. - E’ stato proprio lui che è venuto a prendermi alla fermata del pullman e mi ha aiutato a portare le pesanti valigie. Vedendo che tenevo in mano l’ombrello mi disse:

“Qui nessuno usa l’ombrello: primo perché piove poco, secondo perché se piove la prendono volentieri in testa perché fa caldo”. Durante il tragitto mi diede tutti i consigli immaginabili e possibili per affrontare bene la nuova situazione.

Organizzava gli operai per portare sassi e malta e si lamentava di non essere stato istruito abbastanza nell’arte delle costruzioni. Quando il tetto del salone risultò di un metro più largo rispetto alla misura segnata sulla carta, si consolò dicendo: ‘Meglio più largo che più stretto, così non ci cadrà in testa’.

Io sono convinto che proprio questa mancanza di preparazione tecnica, con le conseguenti umiliazioni che gli derivavano, lo resero aspro, qualche volta aggressivo, quindi non gradito. Aveva anche la responsabilità di una tropa (gruppo) di asini e muli per il trasporto del materiale. Non dico le avventure con quelle bestie testarde! Ci teneva a pagare puntualmente gli operai. E quando P. Sesenna diceva che non aveva più soldi, egli gridava che la gente va pagata comunque, e se non ci sono i soldi non si faccia neppure i lavori.

Per un certo tempo fece funzionare il forno del pane con la farina della Caritas, ma un giorno gli operai non lo comprarono preferendo i dolci di una donna, egli fece chiudere il forno.

Ci fu battaglia anche quando si decise di comperare una jeeP. La missione aveva 60 villaggi da visitare, alcuni lontani anche 200 chilometri. Egli diceva che bastava il mulo per gli spostamenti, come si faceva una volta, così c’era più tempo di fermarsi a parlare con la gente. Quando, finalmente la jeep arrivò, la adoperava quasi esclusivamente lui per il trasporto del materiale.

Organizzò alcune squadre per il gioco del calcio tanto amato dai Brasiliani. Quell’iniziativa, però, era un pretesto per tenere vicini a sé i giovani e per catechizzarli…”.

La lezione del Brasile

L’esperienza brasiliana terminò nel 1971 quando Fr. Emilio tornò in Italia per il Corso di aggiornamento a Roma.

“Ecco che cosa ho imparato in Brasile - scrisse su un foglio che doveva essere come un rendiconto della sua vita missionaria - ho aumentato la mia fede e ho imparato a condividere con i poveri”. I poveri furono sempre nella sua mente e nel suo cuore. Per essi si fece questuante in Italia. Mandò in Brasile delle macchine impastatrici per fare il pane, che gli furono regalate da una ditta che modernizzava gli impianti. Ma se poteva, e con i dovuti permessi, mandava anche denaro.

Dobbiamo dire che il contatto con i tanti poveri, molti dei quali erano costretti a vivere nella miseria, ha operato in Emilio un cambiamento nella sua vita, come una nuova conversione. La lezione che i poveri del Brasile gli diedero fu quella di una povertà ancor più radicale, senza concessioni e mezze misure. Prima di lasciare quella terra, donò tutto ciò che aveva, fino all’ultimo, anche la valigia, arrivando in Italia praticamente con le mani in tasca e a piedi perché non aveva nemmeno i soldi per comperarsi il biglietto del bus dalla stazione a casa. Dalla sua esperienza in Brasile ebbe un culto tutto speciale per la Povertà che per lui, già povero per cultura e per tradizione familiare, diventò amore al lavoro “senza mai perdere un minuto di tempo” e lotta accanita ad ogni spreco (o a quanto a lui sembrava spreco). Ciò gli fu causa di inquietudine e costituì una sofferenza per tutti: per lui, prima di tutto, e per gli altri. Emilio era un uomo estremamente sincero e retto, “la bocca della verità” lo ha chiamato il superiore provinciale. Ciò che aveva nel cuore, aveva pure sulle labbra e non aveva paura di esprimersi ad alta voce. Non tutti, però, erano disposti ad ascoltare le sue prediche.

Se Emilio avesse vissuto il suo tipo di povertà per conto suo, nessuno avrebbe avuto niente da dire, il guaio è che lo imponeva anche agli altri. E da qui nascevano delle forte diatribe in comunità per cui, pur riconoscendo le sue doti di abnegazione, di lavoro, di generosità e di sincerità, ad un certo punto lo invitavano a cambiare casa per trovare un po’ di sollievo.

Si sentiva un perdente

Un altro motivo fu sempre causa di sofferenza per Emilio: la mancanza di preparazione tecnica. “Ciò che maggiormente ti ha fatto soffrire qui a Balsas - gli scrisse un confratello - è stata la mancanza di un titolo professionale che ti abiliti alla realizzazione piena e più soddisfacente del tuo ideale”.

Con il cuore ferito, partecipò al Corso di aggiornamento a Roma. Emilio era buono, pregava e meditava ed ecco che, su un foglio di quel tempo, scrisse delle cose molto rivelatrici:

“Mi trovo qui per questo Corso di rinnovamento pensando di riposare fisicamente e arricchirmi spiritualmente… Pensando al come sono entrato in Congregazione, lasciando tutto e deciso a tutto, pronto a qualsiasi obbedienza, considero quante vicende ci sono state nella mia vita. Vicende liete e tristi. Quanto ho pregato e sofferto! Quanti scontri con i confratelli! Quanto sono stato sopportato e quanto ho dovuto sopportare! Quante umiliazioni giuste ed ingiuste! Eppure Paolo nella sua prigione ha trovato la forza di catechizzare e di morire per Cristo. Chiedi questo anche a me, Signore?

Spero che questo Corso mi aiuti a conoscermi meglio. Quante volte se avessi avuto la giusta cognizione di me avrei evitato scontri, litigi, cambio di casa e incomprensioni. Ma uno dà ciò che ha, e mi viene in mente Abramo… In missione uno dà secondo il suo cuore, però non basta, c’è anche la vita di comunità, l’accoglienza e l’accettazione dell’altro. Capisco che il Corso mi è necessario per incontrare e accettare mentalità diverse dalla mia.

Pensando che presto si andrà in Terra Santa spero che il deserto e il ricordo di Gesù riempia quel vuoto che, a volte, per mia negligenza si è formato dentro di me”. E’ una confessione commovente in un uomo impetuoso come Emilio. Pochi, però, hanno capito che le “ire di Emilio” erano una reazione alla situazione di inferiorità nella quale si sentiva confinato.

Dopo il Corso, sperava di tornare alla sua missione pieno di santi propositi. Ma i confratelli non credettero alla sua “conversione”. “Per te è più adatto un altro ambiente, diverso da quello del Brasile dove ormai i gli stessi laici sono preparati ai lavori che potresti fare tu”.

Mons. Carlesi, nuovo vescovo di Balsas, gli suggerì di andare in qualche missione del Mozambico dove si parlava portoghese e il laicato locale non era ancora tecnicamente preparato, così avrebbe potuto rendersi utile. Ma in quella nazione, ormai in guerra, non era possibile entrare.

Ed Emilio fu inviato a Pordenone dove si specializzavano i futuri Fratelli missionari. Egli poté frequentare le medie anche se, alla sua età, 45 anni, non era facile per lui stare inchiodato ad un banco e, spesso, scivolava dove c’erano dei lavori materiali da mandare avanti. “La terza media va benino, ma la matematica è un po’ dura”. La voglia di missione era sempre tanta: “Vorrei essere messo in contatto con una nuova destinazione missionaria, altrimenti quel poco di spirito missionario che ho, mi sembra di perderlo tutto”.

Questuante in Messico

Per lui si aprirono le porte del Messico. Gli avevano anche regalato una moto per il Mozambico, ma lei la lasciò volentieri: “E’ stata data per il Mozambico, mandatela laggiù, io ne facci senza”.

Nella lettera di destinazione al Messico, il superiore generale (Agostoni) scrisse con molta delicatezza e comprensione al Provinciale del Messico. “E’ più di un anno che Emilio attende il permesso. Dato il suo carattere un po’ irrequieto, se non lavora, ho pensato di mandarlo in Messico. E’ stato parecchi anni a Balsas ma, non avendo specializzazioni, è stato messo in crisi. Alcuni dei nostri, indelicati, esigevano da lui quello che non poteva dare. E’ molto obbediente, di intensa pietà. Ha bisogno di un superiore che gli dia responsabilità, lavoro e, soprattutto, quel senso di amicizia, di rispetto e di considerazione… e ti farà miracoli”.

“Cambio di lingua - scrisse appena giunto in Messico - dal portoghese allo spagnolo. Data la somiglianza, la confusione è ancora più grossa. Comunque per farsi capire da chi vuol capire non occorre essere degli specialisti. E qui mi capiscono tutti”.

Dopo i primi tempi trascorsi a Sauhayo dedito ai lavori di casa, per la morte di Fr. Olindo Norbiato fu inviato a Città del Messico per prendere il suo posto.

Quasi ogni giorno Fr. Emilio, a bordo del camioncino faceva il giro delle fabbriche e dei grandi magazzini per raccogliere il cibo che era avanzato dal giorno prima per i 400 ragazzi del collegio, per i postulanti di Sochimilco e per i novizi di Cuernevaca. Panettoni, merendine, succhi di frutta, pasta, riso… non solo bastavano per il fabbisogno interno, ma ce n’erano anche per i poveri e per altri istituti.

Animatore missionario

Emilio non si limitava a raccogliere, ma distribuiva anche. Prima di partire metteva sul sedile accanto un gran pacco di riviste che distribuiva a tutti, anche ai poliziotti che lo fermavano e che gli minacciavano qualche multa. E si scoprì un abile animatore missionario. Come il suo predecessore e grazie al suo fare cordiale ed espansivo entrò in amicizia con tutti. Poté anche diventare strumento di pace per tante famiglie.

Nei suoi viaggi di beneficenza sconfinò fino tra i poveri della Cinantla e tra i confratelli della Bassa California. Quando arrivava Emilio, i confratelli dicevano. “E’ qua la Provvidenza”, ma anche: “Ecco il terremoto”.

Dopo cinque anni, nel 1978, tornò in Italia per le vacanze e i superiori lo fermarono a Roma come incaricato della posta per la casa generalizia e per essere sempre pronto a portare o prendere i confratelli che partivano o che arrivavano.

Appena squillava il telefono e qualcuno chiedeva aiuto egli lasciava tutto, anche il pranzo, e partiva. Cinque anni si protrasse quel servizio, dal 1978 al 1982. Trascorse, quindi, un anno a Pesaro riuscendo a far rivivere il giardino e l’orto, poi fu inviato a Gozzano come tuttofare in quella casa ridotta ormai a quattro confratelli anziani.

La gente di Gozzano ricorda ancora questo ardente missionario, in piedi sul davanzale esterno delle finestre a 12 metri di altezza per pulire e aggiustare le persiane. Il parroco telefonò al superiore dicendo: “Fatelo venir via di là, altrimenti mi fa prendere un infarto”. Altri ricordano le gare “di vanga” nell’orto con P. Simonelli un altro lavoratore della sua specie o quando, in cima a una scala malsicura pitturava le pareti e i soffitti delle stanze… Ma poi c’erano ancora quei benedetti conigli da governare, e le galline da accudire, e la carta straccia da raccogliere e i vestiti usati da vendere per mandare il ricavato alle missioni.

“Ho meditato in chiesa, nel lavoro e anche di notte. Non mi sono fatto missionario per fare queste cose. Se non mi è più possibile andare ad aiutare i poveri in missione, i poveri ci sono anche in Italia e io chiedo che qualcuno mi accolga…”. Pareva che i bei propositi del Corso a Roma fossero andati in fumo.

“Caro Emilio, tu sai chi sei. Non cambiare treno alla tua età. Dovunque vada, tu porti le tue difficoltà, cioè te stesso. Devi cercare di calmarti, di vivere in pace con te stesso e con gli altri e accettare i lavori che ti sono assegnati. Hai tante belle qualità e virtù, lascia che brillino senza voler cambiare tutto e tutti con la tua indomita volontà”, gli rispose il padre provinciale.

Due anni in Ecuador

Essendo per lui chiuso il Brasile e anche il Messico, una nuova destinazione venne a risolvere il problema. Questa volta fu il turno dell’Ecuador dove Mons. Enrico Bartolucci accolse questo puledro scalpitante a braccia aperte. Emilio prestò la sua opera nella Città dei ragazzi. Al volante del grosso bus portava i ragazzi dalla casa alla scuola e viceversa. Ebbe anche la gioia di vedere da vicino il Papa nella visita pastorale che fece a quella nazione. Nei momenti liberi trovava tante altre cose da fare, ma poi volle assaggiare la missione vera, quella dura.

Fu nella missione della Merced per un po’ di mesi, poi a San Lorenzo, a Santa Maria de los Cayapas e a Borbon tutte zone sperdute tra fiumi e foreste a contatto con gente semplice e povera. Qui Emilio poté vivere integralmente il suo desiderio di povertà estrema perché la miseria era grande.

Nel novembre del 1985 scrisse da santa Maria de los Cayapas: “Trovandomi nel migliore posto del mondo, ho pensato anche di riparare quello chi finora non ho fatto. E trovandomi vicino al Natale chiedo perdono e auguro pace a tutti, soprattutto a quelli che ho fatto tribolare per il mio caratteraccio… Qui non abbiamo cuciniera, né lavanderia, facciamo a turno. Mi pare che i padri Aldo e Augusto si trattino troppo male, non so se resisteranno. Io cerco di fare del mio meglio per aiutarli”. Colui che non poté resistere in quell’ambiente, fu proprio lui.

Definitivamente in Italia

Appena dopo due anni di quella vita dovette tornare in Italia più morto che vivo: pesava 40 chilogrammi. A Verona si riprese e allora cominciò nuovamente il suo ufficio di questuante andando ai mercati generali della città per raccogliere la merce che avanzava alla chiusura del mercato. Non tutti erano d’accordo perché spesso portava a casa roba da buttare ma egli, con argomentazioni fatte a voce spiegata, diceva che se i poveri avessero avuto quella merce si sarebbero leccate le dita. E si documentava con il vangelo. “Non è scritto: raccogliete gli avanzi? Il mio lavoro è giudicato come un tornare indietro. Ma se tornare indietro significa tornare al Vangelo, allora è meglio tornare indietro che andare avanti” (7.2. 89).

Lottò anche per i lavori che si fecero in casa in quel periodo, non per i lavori, ma per la roba che veniva scartata e sostituita con quella nuova. E ci voleva del bello e del buono per fargli capire che certi materiali dovevano essere sostituiti perché non corrispondevano più alle esigenze di legge.

“Quando ero a Roma ho lottato contro il televisore a colori, tanto che volevo spaccarlo a martellate - scrisse da Verona. - Qui ce ne sono due e in più si parla di attrezzare una stanza per i fumatori. Dove andiamo a finire, mi domando?”. Alla sera, dalle 20.00 alle 22.00, dopo una giornata di lavoro, si offriva per fare il portinaio e il telefonista.

Finalmente gli fu affidata la propaganda delle riviste Nigrizia e Piccolo Missionario, che costituì uno sfogo alla sua voglia di fare. Scrisse ai parroci una bella lettera, presentandosi e dichiarandosi disposto a incontrare gruppi giovanili. Fece bene, bisogna dirlo, salvo qualche scontro per causa di “una Chiesa italiana troppo ricca e seduta sulla poltrona, mentre nel mondo si muore”. Lo spirito di Amos continuava a spuntar fuori e, come era successo per il suo lontano predecessore, non tutti, anzi pochissimi, si dichiararono disposti ad ascoltarlo. Anzi, i più gli dicevano di accomodarsi… fuori dalla porta.

Ci resta qualche schema dei discorsi che teneva ai giovani quando poteva accostare un gruppo. Parlava della sua esperienza, di quanto avesse ricevuto dai poveri “è più ciò che essi hanno dato a me di quello che io ho dato a loro”, e poi insisteva sulla vocazione “è necessario che qualcuno doni la propria vita alla causa missionaria. Le riviste missionarie possono costituire il germe di una nuova vocazione”.

La notte dello spirito

Ad Emilio parve di non essere più accettato e ciò costituì una specie di notte dello spirito. Il 2 settembre 1990 prese la penna in mano e scrisse al padre Generale:

“Reverendissimo padre generale e amico Pierli, la spero bene di salute e felice in Congragazione. Purtroppo io non lo sono. Ecco il motivo: anch’io per vivere e lavorare devo creare qualcosa. In questi anni mi sono fatto degli amici che mi aiutano per il bene della casa. Della casa, dico, cioè delle missioni. E io non temo vergogna a chiedere perché mi sono fatto missionario per i più poveri nelle missioni comboniane. E no, c’è sempre qualcuno che mi mette il palo tra le ruote. Per quello che ho imparato io posso fare solo piccole e povere cose. Posso fare l’autista finché il Signore mi concede forza, posso fare propaganda di libri e riviste, ma non me lo concedono preferendo altri che sono più matti di me (e qui cita qualche nome n.d.r.). Anche in portineria danno più fiducia ad un laico che a me. Sì, io sono quello che sono, ma dovrei essere accettato con i miei limiti. Non riesco a capire che mi venga detto che nessuno mi vuole. Se è così io cerco un altro padrone che mi dia un piatto di minestra, magari al Cottolengo dove c’è da sporcarsi le mani con i più necessitosi, visto che anche la missione mi respinge.

Per il momento il superiore della casa mi ha incaricato di fare la questua delle mele per l’annata. Questo fino a ottobre, poi avrei una proposta di una o due mostre del libro con propaganda del Piccolo Missionario e di Nigrizia. Poi la valigia, se Dio vorrà.

Ho detto tutto e spero che questa mia lettera sia capita, non al contrario, come succede di solito. Chiedo la sua benedizione e la saluto e ringrazio per tutto il bene che mi ha fatto e le chiedo perdono per le molestie che ho dato ai superiori e ai confratelli”.

“Ti ringrazio di chiamarmi amico, e lo sono senz’altro - gli rispose il Generale. - Ti voglio veramente bene e ti stimo perché il Signore ti ha dato un cuore grande e generoso. Il tuo carattere impulsivo ti causa qualche difficoltà e tensione, ma io so che, passata la burrasca, sai accettare tutto con spirito di fede: Anzi, ti dico, ringrazia Dio che ti rende degno di portare la sua croce. Quanto all’altra esperienza, comboniano sei e comboniano resta. Anche i superiori hanno le loro difficoltà: aiutali offrendo le tue: Ti abbraccio con affetto”.

Queste parole scesero come balsamo su una ferita ed Emilio ritrovò il sorriso e la gioia della sua donazione. Dobbiamo riconoscere che coloro che compresero più di tutti la situazione psicologica e spirituale di Emilio furono i superiori. Egli stesso in una lettera scrisse: “I padri mi capiscono di più degli altri”.

Con tristezza e con amicizia

Il desiderio di missione, però, che è la caratteristica del vero missionario, era sempre nel pensiero di Fr. Emilio: “Sono stanco di lavorare per opere che poi vengono distrutte. Desidero qualche missione povera, malgrado la mia età e scarsa preparazione. So che sono quel che sono, però… Il problema è che non mi vogliono sentir gridare e dire quello che almeno io penso sia vero. Non chiedo comodità o favori, solo di poter consumare questi miei ultimi anni con i più poveri di me” (1.10.91).

Scrisse queste cose al padre provinciale del Brasile, la terra del suo primo amore. P. Franco Masserdotti, che lo conosceva nella sua vera essenza, lo amava, lo stimava e sapeva trovare il lato umoristico nel comportamento del nostro fratello, lo avrebbe accolto, ma il Consiglio provinciale si oppose.

“Con tristezza e con molta amicizia, carissimo Emilio, ti scrivo questa lettera…”. Dopo aver elencato le motivazioni del diniego che si riducevano “al tuo temperamento”, il provinciale concluse dicendo: “Mi costa moltissimo scriverti questa cosa perché io conosco la tua generosità, il tuo grande amore per la povertà e il lavoro, il tuo spirito missionario, la tua sincerità e rettitudine. Ma non voglio ingannarti con promesse che poi non si potranno realizzare”.

Davvero ormai Emilio doveva rassegnarsi. Le porte della missione erano decisamente chiuse per lui anche se la speranza è l’ultima a morire ed Emilio la teneva viva.

Ultime tappe

Tra il 1992 e il 1993 fu nella casa di Pordenone che chiudeva i battenti poiché la comunità si sarebbe trasferita nella nuova residenza (in costruzione) di Cordenons, poi passò ad Arco come addetto all’accoglienza degli anziani. E qui dobbiamo dire che gli anziani andavano a gara per farsi accudire da lui perché faceva anche i servizi più umili sempre con la battuta allegra, sdrammatizzando, per cui nessuno si sentiva umiliato. E lo faceva con tanto entusiasmo che pareva ci trovasse gusto. Un sacerdote bresciano, don Michele, che andava a trascorrere qualche settimana ad Arco, fece subito amicizia con Emilio. Gli scrisse: “Ho conosciuto in te un comboniano DOC, vero, con il tuo carattere ma anche con una voglia enorme di lavorare per il bene dei confratelli. Il tuo lavoro umile è tanto prezioso agli occhi di Dio. Coraggio, vecchio mio!”. Un altro sacerdote, don Agostino, gli scrisse: “Emilio, trovo in te un cristiano convinto. Non hai saputo seminare solo salata e cicoria, ma anche l’amore di Dio e del prossimo con quel tratto tutto tuo della semplicità contadina. Ringrazio il Signore di averti conosciuto”.

Nel 1994 chiese di tornare in missione, in Ecuador: “Se i confratelli mi accettano, sono un buon autista, tenero con i poveri, esigente con i ricchi. E le prometto di avere un po’ di sale in zucca questa volta”. Non poté partire.

Un bel giorno, avendo avuto una discussione piuttosto animata con un giovane confratello di Arco, mise tutte le sue cose alla rinfusa in un lenzuolo, legò i quattro angoli ed emigrò nella vicina Limone. Lì trovò l’amico “conigliaio” dei tempi di Gozzano e, insieme, prepararono l’ambiente alla beatificazione di Comboni. Oltre che ai lavori materiali, si dedicava anche all’animazione con i numerosi pellegrini che in quel periodo visitavano la casa natale del Fondatore. E ci sapeva fare.

E videro solo Fr. Emilio

Un giorno arrivò un pullman di bolzanini per incontrare Comboni. Furono accolti proprio da Fr. Emilio che aveva lasciato il suo lavoro nell’orto e, così com’era, si prestò a dare la sua spiegazione intercalando la vita di Comboni, che aveva studiato bene, con la sua esperienza in America latina. Una settimana dopo arrivò alla casa di Limone un giornale con un articolo su quella visita a Limone sul Garda. Non si parlava di Comboni, si parlava di fratel Emilio. Riportiamo qualche brano:

“Il pullman ci porta davanti alla casa natale di Mons. Comboni, il vescovo missionario da poco fatto beato. Sul cancello d’entrata c’è la scritta. “O Nigrizia o morte”. Ad attenderci c’è un fraticello che si sbraccia per farci parcheggiare sotto gli olivi. Ci porta in una chiesetta dove c’è l’urna che conteneva le reliquie del santo missionario. Ci spiega la vita di Comboni intercalandola con episodi della sua vita (ha sopra la settantina) gran parte della quale spesa nell’evangelizzazione dell’America latina: Un uomo sta davanti a me: i pantaloni cadono a fisarmonica su delle scarpe sdrucite, un maglione verde, bucato dalle tarme copre le sue spalle un po’ curve, un basco che prima copre dei capelli brizzolati che vanno a sfociare maldestramente in una barbetta pepe e sale e poi accartocciato nella ruvida mano come un panno bagnato da strizzare. Ma in quella figura di manzoniana memoria brillano come brace attizzate, due occhi che sfavillano quando parla della sua opera fra i pagani dove ha lasciato più di trent’anni della sua esistenza. Le sue parole sono semplici, alcune volte sconclusionate e sgrammaticate, ma piene, pienissime di umiltà e di fede.

Ecco la lezione che ho imparato a Limone. In quel momento ho disprezzato gli uomini qua-qua-ra-qua, i megafoni gracchianti degli imbonitori di teorie fasulle e di politica e ho ammirato quell’umile figura che mi impartiva una lezione sublime di umiltà, di carità, di fede. Ben lontane da me in quel momento le ventrali rosso-porpora, gli zucchetti violacei, i cristi d’oro sul petto delle alte autorità ecclesiastiche. Tu, Fr. Emilio, sei il discepolo, l’apostolo di Cristo. Ha parlato più forte al mio cuore quel basco color ragnatela, quel maglione bucato, quei pantaloni a organetto e quegli occhi, fari di luce in un mondo di tenebre e tinto di nero. Grazie fratello Emilio di questo bagno di umiltà!

Nelle parole di commiato sul pullman ho rievocato questa scena. Mentre parlavo ho notato delle persone che si asciugavano gli occhi. Grazie, fratello Emilio anche per loro, e ti abbraccio”.

Che meraviglia!

Terminate le celebrazioni comboniane, Emilio fu invitato a Roma per un nuovo Corso di aggiornamento. “Il Corso va bene ed è utile però non intendo cambiare quanto di buono mi ha insegnato la mia mamma. Il rinnovamento e la pazienza potranno essere utili, però dalle due parti, non solo dalla mia”.

Il 9 aprile del 1997, con altri 40 confratelli, fu ricevuto in udienza dal Papa: lasciamo a lui la penna:

“Eravamo a pranzo e giunse dal Vaticano l’annuncio che alla sera alle ore 19.00 potevamo incontrare il Papa. Ad un certo punto un sacerdote polacco ci fece entrare per primi, da ultimi che eravamo e ci mise in fila nella sala Clementina, uno a fianco all’altro. Pensavo: come sarà l’incontro, cosa dirò al Papa? Ero un po’ confuso.

Finalmente eccolo. Ad uno ad uno chiese da dove provenisse. Giunto a me, che non venivo da nessuna parte perché da 10 anni ero in Italia, non sapevo che cosa dire. Quando mi domandò risposi: ‘Dall’America latina!’. Si fermò, mi guardò, tanto che il fotografo fece in tempo a scattare due foto. Io, pensando che avesse letto la bugia sul mio viso, ero in gran confusione. Allora ebbi un’ispirazione e dissi: ‘Santo Padre, mi aiuti a fare la volontà di Dio’. Mi benedisse, mi segnò con un crocetta in fronte e continuò con altri. Che meraviglia! Ero emozionantissimo e, da allora ho sentito come una forza speciale per compiere la volontà di Dio nella mia vita”.

Ci volle il Papa per mettere calma nel mare in tempesta dell’anima di Emilio. Poco dopo, infatti, scrisse al padre provinciale d’Italia: “Riguardo all’Ecuador ho tagliato le relazioni è ho deciso di fare la volontà di Dio espressa con la mano del Santo Padre: E così mi rassegno a restare in Italia ad aiutare per quel che posso, senza protestare più”. Cercò di fare del suo meglio per rendersi utile ad Arco dove si stava ultimando la nuova casa che avrebbe accolto i confratelli anziani e ammalati.

Percependo che il suo tempo era breve, cercò di intensificare la sua preghiera, che era sempre stata abbondante e sostanziosa nella sua vita. Al mattino, quando i confratelli scendevano in cappella, lo trovavano al suo posto per la meditazione. Sulla preghiera non si concedeva sconti ed era di esempio per la puntualità alle pratiche comunitarie.

Ma anche il lavoro fu sempre senza tregua nonostante gli acciacchi che cominciavano a farsi sentire. Scrive l’abate della Collegiata di Arco: “L’incontro dava di lui una connotazione immediata di consenso e di simpatia. Non s’è mai visto a passeggio sui viali, ma solo, con passo sollecito, a fare spese od acquisti per la comunità quando, durante i lavori della casa, doveva pensare anche alla cucina. O quando, sprovveduto a domicilio della Messa, se l’assicurava di primo mattino in Collegiata, disposto, se occorreva, anche a dare una mano per le letture.

Chi lo conosceva poteva anche, durante i lavori di restauro, prendersi il gusto di provocarlo conoscendo il suo spirito di povertà: “Non farete mica conto di far su un 5 stelle?”. A che, senza la minima reazione, si metteva d’accordo, non troppo pago del nuovo e preoccupato del materiale di scarto che veniva buttato e che in missione, ai suoi tempi, sarebbe stato ancora tanto prezioso. I lavori di restauro, sia a Limone che ad Arco, sono stati il suo purgatorio. Vissuto sempre in spirito di povertà, la novità delle strutture lo faceva soffrire.

Ci fu, infatti, chi, per provocarlo, gli osservò una certa solennità all’ingresso della casa, con aiuole ed altro. E lui pronto: “A buon conto, vi abbiamo messo la Madonna, a far da portinaia. Se il giardino è bello, la prima a goderselo è lei”.

E’ stata proprio questa sua particolare capacità di autocritica e di schiettezza, espressa a volte anche in tono esuberante, che lo rese simpatico ed amico”.

Come aveva fatto in Messico e a Verona, anche a Limone ed Arco non trascurò il suo ruolo di questuante. Batteva le valli del Trentino in cerca di mele e di patate. E veniva a casa con il furgoncino carico, tanto che per smerciare tutta quella grazia di Dio forniva le comunità comboniane dell’Alta Italia. La gente lo conosceva, lo amava e lo accoglieva con segni evidenti di simpatia. Egli lasciava libri e riviste missionarie. Scrivendo al parroco di Cittadella in occasione del Natale del 1999 (Emilio curava molto i rapporti con la famiglia e con la parrocchia di origine) disse: “Penso ai grandi problemi della nostra parrocchia, della gente, delle famiglie; penso alle poche vocazioni; penso anche a me povero (o ricco) missionario che potrei fare di più e invece sono qui a tappare buchi. Ma faccio l’obbedienza, cioè la volontà di Dio, e perciò sono contento anche se il cuore mi scappa e vola spesso in missione”.

Fare l’obbedienza… Emilio è stato un uomo obbediente; lo ha riconosciuto pubblicamente il padre provinciale: “Emilio ha sempre obbedito perché era uomo di fede, di quella fede semplice e senza incrinature, assorbita dalla sua mamma”.

Tutto è compiuto

“Fu l’uomo del servizio, della disponibilità e della generosità - ha detto chi gli è stato insieme a Limone. - Per aiutare gli altri si sarebbe gettato nel fuoco, senza escludere chi, magari cinque minuti prima, era stato oggetto dei suoi rimbrotti. Riempiva la giornata e la vita della comunità con la sua allegria ed esuberanza che, alle volte, sembravano perfino eccessive, ma era solo… folklore”. “Impariamo da lui a vivere il nostro Voto di povertà con la radicalità che ci è richiesta dalle nostre Regole - ha ribadito il padre provinciale davanti alla sua bara. - Ci costa ammetterlo, ma tante volte aveva ragione, era, come si suo dire, la bocca della verità. Impariamo anche, dal suo grande cuore, l’amore per il Signore e per i fratelli… La morte di un missionario ha una carica particolare di salvezza per il mondo, perché il missionario è colui che ha condiviso la passione di Cristo. Impariamo da Emilio anche la necessità della preghiera per le vocazioni. Le vocazioni non vengono perché non si prega più per loro, diceva.”.

Fr. Emilio che ha sempre servito tutti e non ha mai voluto disturbare, non ha scomodate nessuno neanche per la sua morte. Il suo “basta” pronunciato nell’orto mentre interrava le pianticelle per fornire verdura buona per la comunità, richiama tanto da vicino il “tutto è compiuto” di Gesù sulla croce. Anche Fr. Emilio aveva compiuto la sua missione con la restaurazione delle case di Limone e di Arco. La sua morte (è stato il primo deceduto nella nuova casa) è stata come il segno e il sigillo di una vita spesa per gli altri e come l’inaugurazione, all’insegna della croce, del nuovo Centro Malati. Proprio quella mattina, 12 maggio 2000, erano arrivati i primi quattro confratelli da Verona per abitare la casa, e lui poteva andarsene, come di fatto se ne andò, portando nella tomba la sua segreta e incompresa sofferenza, i suoi ideali sognati ma non mai pienamente realizzati.

Dopo il funerale, che ha visto una straordinaria affluenza di confratelli e di sacerdoti…”quando al funerale c’è tanta gente vuol dire che la persona è stata buona”, ha detto il padre provinciale… la salma è stata traslata al suo paese, Cittadella, dove riposa accanto ai genitori. Fr. Emilio, così esuberante e così generoso, lascia certamente un grande vuoto nella comunità. Siamo sicuri, però, di avere un valido protettore in cielo, perché lui, i confratelli, li ha amati davvero e per loro si è dato e si è sacrificato senza risparmio. P. Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 207, luglio 2000, pp. 141-160