Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

In Pace Christi

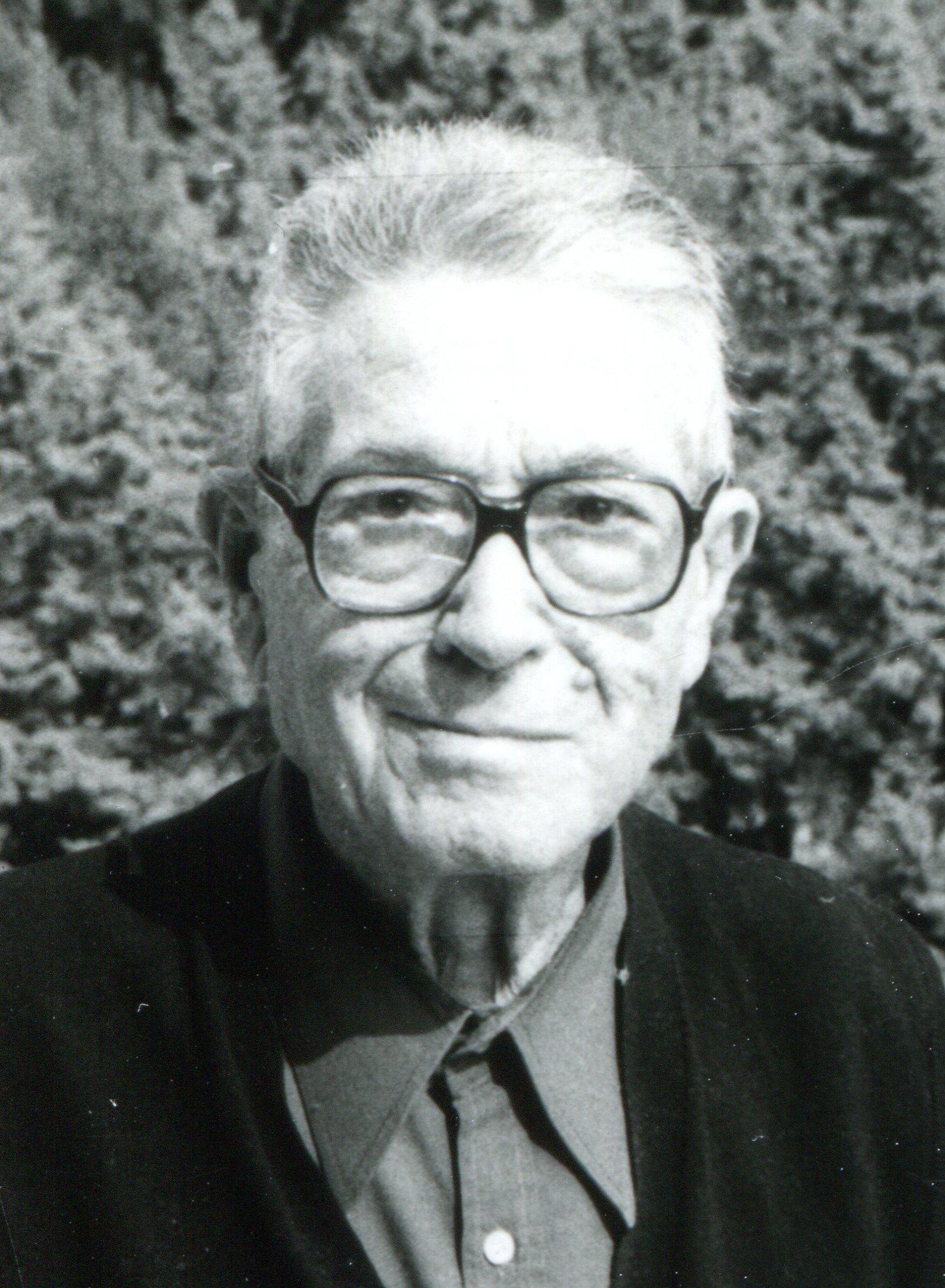

Urbani Longino

P. Longino Urbani fa parte di quella schiera di seminaristi che tra gli anni 1920-1930 misero in crisi il seminario diocesano di Vicenza per l'esodo quasi in massa verso le missioni. Ciò costrinse il vescovo ad imporre l'alto là per non vedersi svuotare il seminario. E non aveva tutti i torti, se consideriamo che coloro che chiedevano di farsi missionari erano tra i migliori. Dobbiamo dire che diventarono tutti ottimi missionari. Tra essi c'è anche il martire comboniano p. Dal Maso.

Aveva 18 anni, Longino, e frequentava il corso filosofico quando cominciò a importunare i superiori chiedendo di farsi missionario. I genitori, Giovanni e Maria Luigia Urbani, buoni cristiani, non dissero di no alla vocazione del figlio, anche se avrebbero preferito che avesse aspettato un po' per maturare meglio e così, forse, gli sarebbe passata quella "buriana" missionaria.

L'osso più duro erano i superiori del seminario, cominciando dal vescovo. Per riuscire nel suo intento, Longino mise sotto anche il suo parroco, don Dante Pepato. In una lettera senza data, Longino scriveva al superiore dei Comboniani: "Son qui per darle buone notizie. Il mio arciprete, mons. Pepato, fu a Vicenza dove parlò con sua eccellenza il vescovo e con i superiori del seminario... Spero che si decidano a spedire quelle benedette lettere e informazioni. Appena saranno giunte, me lo faccia sapere perché non vedo l'ora di partire. Se ascoltassi i miei genitori, vorrebbero che stessi sempre con loro, almeno per un po' di tempo. Io invece non anelo che di correre al mio nido...".

I giorni e i mesi intanto passavano senza che i superiori si decidessero a dargli il via libera. Longino pregava e sperava chiedendo al Signore e alla Madonna che intenerissero loro il cuore. Ed ecco che la grazia avvenne.

Il fattaccio

Proprio nell'ottobre del 1928 intervenne un fattaccio che contribuì ad appianargli la strada e ad affrettare la decisione dei superiori del seminario. In occasione della giornata missionaria - era la terza che si celebrava nella storia della Chiesa - il seminario di Vicenza, secondo i gusti di Longino, non fece abbastanza per celebrare le missioni, per cui il giovanotto andò su tutte le furie e non risparmiò critiche ai superiori, tacciandoli di poco spirito ecclesiale e missionario.

Si trova un riflesso di questa faccenda in una lettera del rettore del seminario scritta in data 10 febbraio 1929, cioè 9 giorni prima dell'entrata in noviziato di Longino. "Circa la condotta, profitto negli studi e spirito di pietà di Urbani Longino per i cinque anni di presenza in seminario - scrisse il rettore - i superiori furono molto soddisfatti. Soltanto in occasione della giornata della propaganda missionaria non mancò di uscire in critiche circa i superiori stessi, così che dovemmo a lui stesso dichiarare - e anche ai suoi genitori - di non poterci dire contenti. Ma credo nel Signore, che Urbani Longino, che fu sempre, tolta questa occasione, di nostra consolazione, riuscirà uno zelante apostolo del Regno di Cristo tra gli infedeli, come noi avevamo buona fiducia che riuscisse un pio e zelante sacerdote in diocesi".

La colpa fu del libro

Quanto all'infanzia e alla vocazione al sacerdozio di Longino, siamo confortati da una sua testimonianza scritta nel 1984. Ascoltiamola: "Nato a Valdagno il 17 ottobre 1910 da una famiglia povera e intensamente cristiana, fin da bambino sentii in me la chiamata al sacerdozio. Esternavo questa inclinazione costruendo altarini e facendo prediche ai compagni.

Intanto frequentai le elementari a Valdagno, tranne alcuni mesi durante i quali fui trasferito a Pistoia dove mio padre lavorava in una fabbrica d'armi.

Dal 1921 al 1923 frequentai il ginnasio inferiore nel seminarietto del Duomo, a Vicenza. Il mio parroco, infatti, mi trovò un posto in questo 'seminario della Cattedrale' dove si pagava la retta o, meglio, non la si pagava, col servizio liturgico in Duomo. In seguito, dopo i primi tre anni di ginnasio, si aveva una mezza borsa di studio per il seminario. Ciò facilitò le cose finanziariamente, altrimenti avrei dovuto mettermi subito al lavoro perché i miei non ce l'avrebbero fatta a pagarmi la retta.

Col servizio in cattedrale non restava molto tempo per lo studio; però me la cavai sempre discretamente. In quegli anni lessi la biografia di san Francesco Saverio e di altri missionari che facevano parte della Compagnia di Gesù. L'ideale missionario mi attrasse subito e, col p. Bevilacqua mio compaesano e futuro comboniano, decidemmo di farci Gesuiti. Chiesi l'esame di vocazione al p. Betazzi il quale mi trovò idoneo e mi accettò.

Mia madre, però, si oppose: voleva che prima finissi il liceo perché maturassi un po' e non prendessi una decisione sbagliata. Io acconsentii al suo desiderio e non ne parlai più. Ma quale fu la mia rabbia quando, durante le vacanze di seconda liceo, Bevilacqua, Fortuna, Chiozza, Tagliapietra e Besco, miei compagni di seminario, mi comunicarono che sarebbero entrati nel noviziato dei Comboniani a Venegono Superiore (Varese). Lasciai perdere i Gesuiti e scrissi a p. Vianello perché mi accettasse in noviziato: ero arrivato in ritardo per cui dovetti iniziare terza liceo in seminario.

Comunicai subito alla mia mamma la decisione di farmi missionario alla fine dell'anno scolastico, e le dissi che ero già stato accettato. La povera donna andò piangendo dal parroco, e questi si recò dal vescovo mons. Rodolfi. Egli conosceva Bevilacqua e me, e ci voleva bene, per cui mostrò senza troppi sottintesi il suo dispiacere di perdere altri due seminaristi. Alla fine ordinò al rettore di dimettermi dal seminario. Aveva riposto le sue più belle speranze sulla nostra classe, che era la più numerosa dopo il travaglio della prima guerra mondiale (1915-1918) ed ora la vedeva dimezzata. Più tardi visitò Venegono e vi trovò ben 16 ex seminaristi di Vicenza; si scusò col p. Vianello per la sua opposizione e anche con me quando, sacerdote novello, andai a trovarlo".

28 mesi di purgatorio (1929-1931)

Entrato in noviziato a Venegono il 19 febbraio 1929, fece la vestizione il 26 aprile, e la professione il 29 giugno 1931.

"Il noviziato non mi piacque - scrisse p. Urbani nelle sue memorie. - Era severamente proibito parlare di missioni, e guai a nominare mons. Comboni che è il fondatore dell'Istituto. In quel vecchio castello si parlava solo di spiritualità religiosa e di quella del tipo più severo portata avanti dal p. Gignac. P. maestro era p. Giocondo Bombieri.

'Ma come! - dicevamo noi seminaristi - se siamo venuti qui per farci missionari, quale scherzo è mai questo?'.

'Porta pazienza - sussurrava qualche altro - verrà il tempo buono. Prima di andare in paradiso un po' di purgatorio non fa male'. Guai se p. Bombieri avesse sentito questi discorsi! Si rischiava l'espulsione su due piedi.

Oltre a questo, sorpresero non poco le usanze di quel noviziato. Tanto per dirne una, in 28 mesi di permanenza potei fare il bagno una sola volta, e questa in occasione della visita militare. Immaginarsi la fragranza meravigliosa che si spargeva in cappella ed in studio specie durante i mesi caldi!

Il noviziato durava due anni. Il primo era tutto concentrazione e preghiera. Mancava completamente la vita liturgica. Questo è costato molto a me che ero venuto dal seminario di Vicenza dove la liturgia era al primo posto con messe solenni, vespero ogni domenica, canto gregoriano e polifonico.

Le conferenze del p. maestro vertevano esclusivamente sui Voti e sulle regole. La missione sembrava non esistere. Le ricreazioni erano sempre in ternari fissati dal p. maestro. Sola eccezione la domenica dopo la benedizione eucaristica in cui si poteva giocare a bocce, unico sport permesso, e fare qualche passeggiata nei boschi attorno a Venegono.

Nel secondo anno vi era la scuola, sempre interna, con professori a dir poco impreparati. Vigeva allora la regola che, nell'obbedienza, c'era la grazia di stato.

Io frequentai la prima teologia. Miei professori furono p. Vitti, p. Mazzoldi e p. Minoli, miei compagni di noviziato. Solo p. Mazzoldi, in dogmatica e morale, era discreto perché portava l'esperienza dei suoi otto anni di ministero come parroco. P. Vitti, nella sua santità e pietà mariana, non aveva nessuna base per l'insegnamento della storia. Negli esami trimestrali non era troppo sicuro, lui professore, se Carlo Magno fosse vissuto prima o dopo Cristo. E quando l'esaminando gli disse che Carlo Magno era stato incoronato imperatore nella notte di Natale dell'800, il professore concluse: 'Allora è vissuto sicuramente dopo Cristo'. Poveri noi! Eppure quest'uomo è morto in concetto di santità e io sono sicuro che lo è davvero, ma non era fatto né per fare il superiore (quando lo fece per qualche mese comandavano tutti eccetto lui), né il professore.

La direzione spirituale come era intesa in seminario, e come l'avrei trovata a Verona col p. Vianello, era sconosciuta. Forse sarà stato che il p. maestro era nuovo o che io non sapevo approfittarne. Tuttavia quei due anni di noviziato mi hanno insegnato a pregare senza bisogno di particolari guide o metodi, e questo mi servì magnificamente in missione, specie quando mi trovai da solo.

Per consolarmi, invece di 24 mesi di noviziato, ne ho passati 28 ed ho apprezzato il favore di essere incaricato dell'insegnamento del catechismo ai novizi fratelli".

Il motivo del prolungamento del noviziato dipende dal fatto che Urbani doveva completare, durante il secondo anno, la prima teologia.

Quanto abbiamo riportato è la versione del noviziato data dai p. Urbani, ma da altre fonti sappiamo che corrisponde a verità.. Nella sua cartella di archivio, di questo periodo non esiste neppure una parola, neanche un documento, manco la domanda dei Voti, segno che la cartella è stata ampiamente manomessa, molto probabilmente dall'interessato stesso il quale - come disse al necrologista poco prima di morire - aveva preparato un suo curriculum sostanzioso e circostanziato che aveva depositato a Roma prima di andare a Verona.

In più spirabil aere (1931-1934)

Dopo il noviziato Longino si trasferì a Verona per completare la teologia. "Qui trovai un'aria più respirabile - scrisse. - P. Orler, superiore, e p. Vianello, p. spirituale, mi fecero un mucchio di bene con la loro apertura, saggezza, amabilità. P. Orler, poi vescovo, voleva che ci levassimo la veste per giocare più liberamente. Quasi lo scomunicarono. Allora riuscì ad ottenere che, durante la ricreazione, indossassimo una spolverina nera che arrivava fino al ginocchio. Egli introdusse il gioco della pallavolo.

La conversazione con i missionari reduci dall'Africa ci faceva vibrare di entusiasmo missionario. Insomma, pareva di essere caduti in un altro mondo, nel mondo giusto, quello che ci aspettavamo e per il quale avevamo lasciato il seminario diocesano.

La Casa Madre, inoltre, disponeva di una ricca biblioteca patristica aperta a tutti. Anche l'esercizio delle predichette sotto la direzione di p. Vianello contribuì a prepararci meglio al sacerdozio.

Per la scuola ci si recava nel seminario diocesano dove c'erano bravi professori. Trovai il tempo di leggere le opere dei Padri della Chiesa. Oltre la Bibbia, ho letto e studiato la Summa di san Tommaso, quasi tutte le opere di san Bernardo e qualche cosa di sant'Agostino. Come completamento allo studio della teologia ho usufruito della lettura delle prediche del Monsabrè sul credo e sui sacramenti, e per la morale delle opere di sant'Alfonso. E' stato un periodo veramente felice per me anche se, alla fine, avevo collezionato un mezzo esaurimento dovuto alla troppo intensa applicazione".

Longino fu ordinato sacerdote a Verona da mons. Girolamo Cardinale, vescovo della città scaligera, il 31 marzo 1934.

Per l'ordinazione i superiori chiesero alla Santa Sede la dispensa di 6 mesi e 19 giorni per l'età canonica adducendo il motivo "per urgente bisogno di sacerdoti da mandare in missione".

P. Longino gongolava di gioia ritenendosi sicuro di poter partire per la terra dei suoi sogni con le mani ancora unte. Illuso! Fu inviato a Venegono come insegnante dei novizi. Evidentemente la storia dell'urgenza di sacerdoti per la missione era un bugia, una pia bugia, che ricorre frequentemente nelle storie dei nostri confratelli.

Ancora in noviziato (1934-1935)

A Venegono piombò in pieno nel freddo grigiore dominato dalla cupa figura di p. Bombieri, implacabile ministro di un dio severo e vendicativo. Scrive p. Urbani: "Ciò nonostante fu un anno molto laborioso e gratificante: oltre la scuola feci molto ministero. Supplii p. Semini in alcune giornate missionarie. Predicai in parecchi luoghi le Quarantore, e tutta la Quaresima a Vedano Olona. Mi sentivo veramente prete e questo mi faceva dimenticare le difficoltà che trovavo in comunità. Il superiore e il p. maestro sembravano andar d'accordo, nel darmi incarichi contemporanei e contrastanti. Se per ubbidire al superiore qualche rara volta ero in ritardo di pochi minuti a scuola, invariabilmente trovavo alla porta il p. maestro che mi rimproverava pubblicamente.

La ricreazione, poi, diventava insopportabile: p. Meroni, superiore, dormicchiava; p. Bombieri leggeva il giornale; p. Montanari non fiatava; p. Bendinelli faceva qualche sommesso commento; p. Vitti parlava della Madonna, p. Barsocchi era sordo come una campana. Per sostenere la ricreazione cercavo di parlare e p. Bombieri mi rimproverava di essere un chiacchierone; tacevo, e mi rinfacciava di non partecipare alla ricreazione. Non poteva soffrire, poi, che raccontassi le papere che a scuola facevano i novizi suscitando l'ilarità generale, specialmente durante il mese di marzo in cui le migliaia di giaculatorie recitate a gara li instupidivano ogni giorno di più".

Tappa in Inghilterra (1935-1936)

Alla fine dell'anno scolastico, luglio 1935, p. Longino trascorse uno splendido mese di vacanze a Segonzano, Trento, insieme agli scolastici. Fu cappellano del campo estivo degli avanguardisti. Fascisti sì, ma buona gente. Un'ora di catechismo al giorno, messa al campo, confessione settimanale per tutti, nessuno escluso, comandanti compresi. Quale fu la sorpresa del giovane missionario quando un giorno si vide inginocchiato davanti in atteggiamento umile il ministro Ricci.

Verso la fine di luglio fu inviato in Inghilterra, a Southampton, per lo studio dell'inglese. La sua destinazione, infatti, era già stata segnata: l'Uganda. Dato che non c'erano scuole adatte, fu una fortuna incontrare la buona Mrs. Partridge che, ogni giorno, dava due ore del suo tempo per insegnare ai Padri un po' di inglese. In Inghilterra p. Urbani fu operato di appendicite. Ciò lo costrinse a letto per un mese con un po' di danno per lo studio e la pratica della nuova lingua.

Professore a Gulu (1936-1940)

Nel febbraio del 1936 partì finalmente per la missione con l'incarico di professore nel seminario di Gulu.

L'idea del seminario era venuta in mente a mons. Antonio Vignato nel 1924, e già in quell'anno mandò due seminaristi nel seminario di Nyenga, non avendo a Gulu spazio e personale per un'opera simile. Solo nel 1927 poté trattenere i suoi primi cinque seminaristi alloggiandoli in due stanzette prima riservate alla Procura. Alla vigilia di Natale del 1938 i primi due allievi furono ordinati nella cattedrale di Gulu. Assistevano mons. Negri proprio i padri Urbani e Spreafico. Alla fine della funzione p. Vignato, allora generale e venuto apposta da Verona, tenne un commovente discorso. "Un gran miracolo si è compiuto oggi - disse con la voce rotta dalla commozione - 27 anni fa qui non c'era un cristiano, ora non abbiamo solo cristiani, ma anche sacerdoti. Ora non potete dire che la religione cristiana è la religione dei bianchi: essa è la vostra religione...". Insomma, il piano del Comboni si realizzava anche in Uganda.

Dato che nella cartella di p. Urbani non c'è neppure una parola su questo periodo, se vogliamo sapere qualcosa dobbiamo rifugiarci nelle notizie date dal Bollettino e dalla Storia d'Uganda di p. Medeghini. Su quest'ultima, a pag. 525, si legge: "Per il vigoroso impulso dato alle scuole cattoliche ed alle opere assistenziali del Nord-Uganda va attribuito un doveroso elogio ai vari segretari per l'educazione che le organizzarono, dal p. E. Spreafico al p. L. Urbani ed in modo particolare al p. Tupone per il suo lungo e dedicato servizio...".

Dal Bollettino sappiamo che quelli erano i tempi dell'espansione come fabbricati (dato che gli ispettori sanitari protestavano perché le fabbriche della prima generazione erano giudicate antigieniche), delle restrizioni causate dalla guerra e della fame per la gente causa le ricorrenti carestie che mettevano a dura prova i missionari, specie quelli impegnati nella scuola.

E' rimasta famosa una specie di influenza con forte febbre e tosse, iniziata proprio con p. Urbani, nel settembre del 1938, che poi ha costretto a letto tutti gli insegnanti e i seminaristi. Fortunatamente l'ondata è passata senza lasciare vittime. Toccò ancora a p. Urbani provvedere i banchi per la scuola e mettersi in testa al gruppo di coloro che trasportavano le masserizie dal vecchio al nuovo seminario (27 gennaio 1938).

Non è che chi era impegnato nella scuola fosse esonerato dal ministero domenicale, anzi questo diventava come un sollievo. Anche p. Urbani, alla domenica, si recava nelle missioni vicine e lontane a dare una mano ai confratelli. Dicono che lo facesse con gioia ed entusiasmo molto più grandi di quando doveva stare in cattedra a insegnare.

Prigioniero di guerra (1940-1941)

P. Urbani rimase in seminario per 4 anni poi, all'inizio del 1940, insieme a p. Carretta andò ad Okaru, in Sudan, per discutere con i superiori di quel seminario le regole e i programmi scolastici onde seguire nella formazione dei sacerdoti una direttiva comune. Invece di tornare a Gulu, Urbani fu trasferito a Nyapea come addetto al ministero ma, in realtà, dovette salire ancora una volta in cattedra per l'insegnamento.

Intanto scoppiò la guerra e gli Italiani divennero "nemici" degli Inglesi. "11 giugno 1940 - si legge sul diario della missione di Nyapea - al mattino il capitano di polizia di Gulu ci dichiara tutti in arresto. E' spiacente di compiere un tale ufficio perché tra Italiani e Inglesi ci sono sempre stati buoni rapporti. Ordina la consegna dei fucili e delle macchine fotografiche. Nel momento della partenza, qualche giorno dopo, si verificano scene di pianto e quasi di disperazione da parte dei cristiani che non capiscono ciò che sta succedendo...".

Tutti i missionari d'Uganda, compreso il vescovo mons. Negri, furono chiusi nel seminario maggiore dei Padri Bianchi a Katigondo.

E' divertente il racconto dell'arresto di p. Urbani raccontato dal medesimo: "L'arrivo dell'ufficiale con i soldati per arrestarci a Nyapea si cambiò presto da dramma in commedia. Arrivarono durante il pranzo e si appostarono con le armi in pugno davanti al piccolo refettorio. Invitammo subito l'ufficiale a pranzare con noi e, a sua insaputa, mandammo i soldati - tutti cristiani che noi avevamo battezzato - a prendersi un po' di cibo presso i nostri magazzini. Dopo il pranzo andammo in chiesa con le suore a consumare il Santissimo e poi a preparare i nostri bagagli. A me risalì la febbre e mi si concesse di viaggiare nell'auto dell'ufficiale. Avendo lasciato l'altare portatile a Zombo, desideravo portarlo con me e, passando vicino alla cappella, andai a recuperarlo accompagnato da un soldato. Non avevo la forza di sollevarlo, per cui pregai il soldato di prenderlo. Egli lo fece e mi diede il suo fucile. In questo modo ci presentammo all'ufficiale che, spaurito, si nascose dietro l'auto. Lo rassicurai e il viaggio continuò fino ad Arua dove trovammo i confratelli di Angal, Lodonga e Mojo".

Sempre professore

La prigionia durò dal 13 giugno 1940 all'8 dicembre 1941. "Il 15 e 16 giugno - prosegue il diario - arrivano rispettivamente i nostri confratelli da Lira, Kitgum, Kalongo e dalle stazione del West-Nile. Il 20 giugno giunge a Katigondo anche sua ecc. mons. Negri il quale, con un bel gesto, rifiuta dal governo qualunque altro posto assegnato alla sua dignità, per condividere le miserie dell'esilio con i suoi missionari. Vuol rimanere in mezzo a noi per vivere la nostra vita, come capo, consigliere, consolatore della propria famiglia spirituale. Egli ci reca le ultime notizie del nostro Vicariato. I reverendi Padri Bianchi hanno assunto il lavoro missionario in quasi tutte le stazioni. Il seminario è ancora a Lacior, condotto per il momento da p. Yoanna, visitato da p. Hughes, che è stato nominato amministratore pro tempore del Vicariato. Il 20 luglio p. Hughes arriva a Katigondo con la buona notizia che alcuni Padri verranno messi in libertà per l'insegnamento nel seminario. Mons. Negri, dopo consulta con p. Valcavi, superiore regionale, sceglie i padri. Molinaro, Redaelli, Crazzolara e Spagnolo, con l'aggiunta di fr. Fanti. Ma vanno ad Arua, dove è stato trasferito il seminario, essendo, quello di Lacior, trasformato in ospedale militare. I missionari non possono uscire dal territorio della missione, ma hanno la consolazione di vedere ogni giorno processioni di cristiani che arrivano da tutte le missioni per parlare e pregare con loro".

Durante la prigionia i missionari potevano ascoltare la radio, dedicarsi allo sport e ai giochi. Studiavano molto le lingue e la teologia. P. Urbani, p. Bevilacqua e p. Ferruccio Accorsi furono chiamati ad insegnare nel seminario che li ospitava. Mons. Negri li invitò a preparare gli statui sinodali per il vicariato che furono discussi in comunità. Anche la lirica e la commedia ebbero la loro parte per sollevare il morale: si eseguirono operette, commedie e piccoli concerti a cui parteciparono i vescovi d'Uganda radunati per la loro assemblea, e ufficiali governativi della zona. La vita calma ed il buon trattamento servirono a tutti per riposare e riacquistare le forze. Il servizio medico era buono e molti ne approfittarono per cure particolari, sia a Katigondo come all'ospedale di Kampala, e... "tutto a spese dei nostri carcerieri".

L'8 dicembre 1941, sulla parola che non avrebbero fatto azioni che potessero in alcun modo danneggiare l'impero britannico, furono liberati anche gli altri, eccetto il vescovo Negri che verrà trasferito a Nyapea in domicilio coatto.

Nelle sabbie mobili

P. Urbani, dopo un anno trascorso a Kitgum come addetto al ministero e, naturalmente, come professore (dal 1941 al 1942), venne destinato nuovamente a Nyapea (1942-1945) per dedicarsi al ministero. Erano con lui: p. Carlo Campi, superiore, che dirigeva la missione con saggezza e tanta bontà; p. Domenico Spazian, già molto anziano, che si dedicava al catecumenato e all'ufficio parrocchiale; p. Pietro Simoncelli, incaricato delle visite ai villaggi vicini e sempre pronto alle confessioni e al catecumenato. Era una bella compagnia dove si andava molto d'accordo.

In quella missione era ancora prigioniero mons. Negri che dai confratelli fu particolarmente sostenuto nelle sue gravissime sofferenze.

In questo periodo a p. Urbani capitò un fatto che gli restò in mente per tutta la vita e gli disturbò il sonno molte notti, apparendogli come un incubo. "In alcune zone delle zone di Nyapea - raccontava il Padre - vi era il pericolo delle sabbie mobili. Saltando un torrentello ci cascai dentro in pieno. Dopo i primi tentativi di uscire, mi accorsi che sprofondavo inesorabilmente. Allora cominciai a gridare con tutto il fiato che avevo nei polmoni; fortunatamente qualcuno mi sentì e accorse. Quando ormai ero sprofondato fino al collo mi fu allungato il provvidenziale ramo d'albero che fu la mia salvezza".

Procuratore

P. Urbani aveva una grande facilità di approccio per cui gli riusciva facile e gradevole avvicinare la gente e parlare con essa. Più che parlare sapeva ascoltare senza mai dimostrare fretta. Questa era una cosa che gli Africani apprezzavano molto e che contribuiva a far ritenere il Padre un vero saggio.

Nel 1944 fu assegnato alla Cattedrale di Gulu e all'insegnamento, e nel maggio del 1945 fu eletto segretario dell'istruzione a Gulu. Era un altro incarico che si aggiungeva ai già tanti che aveva. Scrive: "All'inizio i rapporti con le autorità inglesi erano ostici. La guerra era appena finita e gli Italiani avevano combattuto contro gli Inglesi. Le umiliazioni che questi mi infliggevano erano ben pesanti poi, poco a poco, il clima divenne disteso e i rapporti se non cordiali, furono almeno amichevoli.

La mia presenza non fu apprezzata invece in campo ecclesiastico: il segretario generale dell'istruzione, p. Billington, poi vescovo, trovava disdicevole ed ingiusto che un italiano dirigesse tutta l'istruzione del nord Uganda e, d'accordo con il delegato apostolico mons. Mathew, impose a mons. Negri un padre di Mill Hill come segretario. Quando p. Billington venne a comunicare la decisione, non si degnò di rispondere al mio saluto e mi trattò come un cane rognoso".

Dal 1947 al 1948 p. Urbani fu incaricato della procura del vicariato. Con i tempi che correvano dopo una guerra così lunga e logorante che aveva chiuso gli aiuti dall'Italia, il Padre dovette fare i salti mortali per non far mancare l'indispensabile alle diverse missioni che avevano urgente bisogno di riparazioni e richiedevano ulteriori ampliamenti.

"Mentre mons. Negri faceva un giro in Europa e negli Stati Uniti in cerca di aiuti, io svuotai i magazzini per accontentare i confratelli - scrisse. - Passai alle missioni le prime offerte personali che mi arrivavano da Valdagno poi, con grande dispiacere, dovetti esigere dai confratelli il pagamento in contanti di ciò che chiedevano. Vi fui costretto perché non avevo neanche un soldo e i mercanti mi rifiutavano anche la farina per il pane se non avessi pagato i debiti. Fu un anno veramente terribile, senza il conforto del vescovo e del superiore provinciale che era in Italia per il Capitolo".

Ancora a Nyapea

Dal luglio del 1948 al gennaio del 1950 fu superiore locale a Nyapea. Urgevano alcuni lavori come il completamento della chiesa, la terza provvisoria, in mattoni e tegole. Sostituiva quella in paglia e fango che minacciava di rovinare su se stessa e che era chiamata "la grotta di Betlemme". Venne anche inaugurata la nuova casa dei padri, una nuova cucina e i magazzini per il collegio e tre grandi dormitori.

Anche p. Urbani continuò la posa a dimora degli eucalipti che a Nyapea, trovando il terreno adatto, crescevano in fretta. Sarebbero serviti per alimentare le fornaci. Il catecumenato aveva più di 200 presenze a cui si aggiungevano i 150 ragazzi della scuola, un piccolo esercito da mantenere. Dice il diario: "La presenza del Padre durante i lavori porta molti frutti spirituali; molti i matrimoni regolati, e molti i cristiani che tornano ai sacramenti dopo anni di assenza. Alla fine del 1948 abbiamo più di 1.000 catecumeni in preparazione immediata al battesimo".

"Un giorno - scrive p. Urbani - ero partito al sorgere del sole per il villaggio più lontano sui monti. Durante il ritorno, verso le tre del pomeriggio, svenni e mi svegliai in un campo vicino al sentiero con qualche ammaccatura. Ero sfinito. Solo il Signore sa quanta fatica mi costò il ritorno a casa".

In Italia

Dopo 13 anni di missione p. Urbani fu inviato in Italia per le vacanze (luglio'49-luglio'50). Aveva anche bisogno di mettere una toppa agli acciacchi che periodicamente lo tormentavano con febbri e mal di testa. A Valdagno, dove fu accolto come un eroe, non trovò più la vecchia casa. Il papà ne aveva costruita una nuova in viale Trento. Le sorelle Teresa e Diana erano rispettivamente impiegate: la prima nella ditta Marzotto e la seconda era maestra a Novale. I genitori, già avanti negli anni, cominciavano ad accusare qualche disturbo. Gli abitanti della cittadina e i sacerdoti della zona fecero quadrato attorno al loro missionario aiutandolo e sostenendolo in tutti i modi.

Con l'inizio dell'anno scolastico si trasferì a Rebbio, sede dello scolasticato filosofico dei Comboniani, per l'insegnamento dell'inglese e per fare da cappellano nella Maternità provinciale. Con la sua pesante macchina da proiezioni batté i paesi dei dintorni e parecchie zone del Bergamasco per animare missionariamente la gente e suscitare vocazioni. Fu un lavoro benedetto da Dio.

Quando arrivò il momento di tornare in missione, il superiore generale gli propose di rimanere in Italia.

“Ma come! Non eravamo intesi diversamente?”.

“Mi dia un certificato medico di buona salute e potrà partire”. Urbani si recò dal medico della sua famiglia e si fece visitare accuratamente.

“Polmoni sani, fegato a posto, cuore in ordine ma... niente missione”, rispose il medico.

Sbalordito, il Padre si rivolse al superiore di Verona, p. Zanoner, chiedendo spiegazione della faccenda. Questi, dopo aver balbettato un po', confessò che aveva telefonato al dottore di squalificarlo per l'Africa, e ciò per ordine del p. generale.

Intanto anche mons. Negri era morto ucciso dagli strapazzi e il successore non era ancora stato eletto; un motivo di più per far partire al più presto p. Urbani. Questi, nel 1950, era nuovamente al suo posto di lavoro, a Nyapea. Visite alle cappelle, direzione della missione, della scuola e del catecumenato: un lavoro immane. I

Folle di 9.000 cristiani costringevano a celebrare all'aperto. Molti emigravano nelle regioni dei Bonyoro e Buganda non avendo su quei monti né industrie, né commercio per raggranellare un po' di soldi per le tasse e per il vestito. Questa emigrazione verso le zone del cotone lasciava un triste strascico sul piano spirituale: famiglie divise, assenza di sacramenti, ritorno agli usi pagani.

P. Urbani intensificò il lavoro cercando di aprire altre cappelle nella zona. Un giorno del 1951, mentre stava lavorando sulla fornace dei mattoni a War, un giovane gli portò una lettera. Il Padre la mise in tasca pensando di aprirla alla sera, con calma. Ma il "postino" gli disse che voleva una risposta urgente. Scese dalla fornace, la lesse, e andò in chiesa a sfogare davanti al Santissimo il suo dispiacere. Doveva lasciare Nyapea per recarsi a Gulu, dove avrebbe sostituito, come parroco, il p. Cesana che era stato nominato vicario apostolico.

Parroco di Gulu e superiore regionale (1951-1956)

Quando il primo gennaio 1951 p. Longino Urbani fu eletto superiore regionale e si trasferì a Gulu, lasciò a Nyapea 19.000 cristiani. Il merito, naturalmente, andava soprattutto a coloro che avevano dedicato anni di vita a quella missione, anni conditi con indicibili sacrifici. Ricordiamo i padri Caretta, Simoncelli, Albrigo, Martelli e soprattutto p. Spazian chiamato "il conte di Nyapea".

P. Urbani fu regionale dal 1952 al 1956, assumendo anche l'incarico di rettore del seminario di Gulu (dal '54 al '56) e la responsabilità della Cattedrale. Governò con molto buon senso, sapendo ascoltare i confratelli, incoraggiandoli nelle loro difficoltà e soprattutto amandoli. Volle essere particolarmente vicino ai seminaristi, tenendo frequentemente la meditazione e qualche conferenza. Essi andavano spesso a trovarlo aprendogli con semplicità il loro cuore.

Richiesto dal delegato apostolico, mons. Knox, sull'opportunità di inviare studenti africani a Roma per specializzarsi, Urbani disse con molta franchezza che, secondo lui, questo progetto era fallimentare in partenza. In seguito mons. Mason e mons. Ferrara ne mandarono tre, già sacerdoti, e due di essi finirono miseramente.

Fu organizzata, intanto, la Peregrinatio Mariae portando una bella statua della Madonna non solo nelle cappelle ma nei singoli villaggi. Prediche, preghiere, sacramenti e manifestazioni festose crearono dovunque un'atmosfera di fervore religioso. Molti ritornarono ai sacramenti dopo anni di abbandono; moltissimi furono pure i matrimoni regolarizzati. La Madonna lavorò veramente bene.

Come regionale p. Urbani visitò tutte le missioni due volte l'anno animando, correggendo, favorendo l'unità, soprattutto ascoltando.

Intanto si era fatta viva la questione della divisione del West Nile. Già da tempo quelle missioni aspettavano la divisione dell'immenso vicariato. Verso la Pasqua del 1953, a tre mesi dal Capitolo, p. Todesco scrisse al p. Urbani con la massima segretezza che la Consulta aveva presentato il suo nome come primo candidato ad essere vescovo. Povero segreto! Mentre in Uganda fu mantenuto, in Italia lo sapevano anche i muri.

Scrive p. Urbani: "Secondo le indicazioni del p. generale, dopo una rapida visita alle missioni e passate le feste pasquali partii per l'Italia. Perfino al mio paese era giunta qualche voce. Tutte queste chiacchiere mi fecero soffrire molto perché tutti mi domandavano quando ci sarebbe stata la consacrazione ed io ero impacciatissimo. Partecipai al Capitolo e mi fermai in Italia qualche mese. Quando il p. generale vide che nessuna novità veniva da Roma mi rimandò in Uganda come superiore regionale".

Qui ebbe qualche discussione con mons. Cesana perché, secondo quest'ultimo, non aveva portato dall'Italia sufficiente personale. "Ogni volta che ci incontravamo - scrisse il Padre - c'era qualche parola amara a causa del personale che non c'era, quasi che fosse colpa mia se la Congregazione si era aperta anche al Continente americano che assorbiva uomini e mezzi".

Il vescovo, intanto, dava ordini ai vicerettori del seminario senza passar parola con rettore (Urbani). Ciò non piacque all'interessato che chiese di essere sostituito, per poter andare in qualche missione come coadiutore.

In settembre del 1956 fu eletto regionale p. Santi. "Lasciai Gulu alla metà di dicembre - scrisse il Padre - colle lacrime agli occhi, nella previsione che non sarei più tornato in Uganda, dove avevo speso tante energie e gustato tante gioie spirituali". Poi aggiunse: "Ripensando dopo tanto tempo a quei 20 anni di lavoro missionario, posso dire in coscienza che non mi sono risparmiato. Ho lavorato con zelo, tanto nel ministero quanto negli altri uffici. Avrei potuto far meglio se mi fosse stato possibile studiare di più le lingue e l'anima, la cultura e le tradizioni del popolo. Vi ha supplito in qualche modo l'amore che ho portato a tutti, l'assistenza dello Spirito Santo e la preghiera".

Di nuovo in Inghilterra (1957-1959)

Nel gennaio del 1957 dovette attraversare una seconda volta la Manica per trasferirsi in Inghilterra. Questa volta con l'incarico di superiore regionale. Il viaggio fu funestato da una valanga sul Gottardo che compromise tutte le coincidenze. Giunse a destinazione dopo 48 ore di viaggio, pieno di fame, di freddo e di sonno.

La provincia inglese era carica di debiti. Allora erano aperte le case di Londra, di Sunningdale, noviziato e scolasticato, la parrocchia di Elm Park e la scuola apostolica di Stillington. A Bradfor c'era una cappellanìa per gli italiani.

Il Padre con i suoi collaboratori - meritano un particolare ricordo i padri Centis e Valdameri - si buttarono a cercare giornate missionarie. Un lavoro sfibrante ma che diede i suoi frutti. Non solo si pagarono i debiti, ma si comperò la nuova casa di Mirfield che sostituì quella fatiscente di Stillington. Fr. Adani e i fratelli della "squadra volante" compirono mirabilia, grazie anche al clima di cordialità e di fraterna amicizia che regnava tra tutti.

In quel tempo parecchi padri e fratelli poterono recarsi in Inghilterra dove ottennero preziosi certificati che permettevano loro di insegnare nelle scuole d'Uganda. Una dozzina di scolastici, sotto la guida di p. Piantoni e a scuola presso i Gesuiti, promettevano bene.

"Ho conservato sempre un buon ricordo del mio tempo passato in Inghilterra - scrisse il Padre - i confratelli mi erano amici e si andava avanti molto d'accordo. Col lavoro di tutti e con le giornate missionarie abbiamo pagato i debiti e lasciato un conticino in banca".

Nel 1959 p. Urbani tornò in Italia per il Capitolo generale. A Valdagno salutò la mamma gravemente ammalata e le portò la comunione. Poi partì per Venegono Superiore. Otto giorno dopo la mamma morì (il papà era morto quando era ancora in Africa). "Avrei potuto vederla morire - scrisse - se mi fosse stato dato il permesso di fare una scappata approfittando delle due feste (domenica e san Pietro). Non me lo permisero".

Da quel Capitolo uscì eletto, dopo lunga e sofferta discussione per la presenza del "visitatore" p. Clemente di Santa Maria in Punta, p. Gaetano Briani. Assistenti furono: p. Battelli, p. Bano, p. Urbani e p. Baj.

Assistente generale e provinciale (1959-1964)

Decisioni importanti della Consulta in quel tempo furono l'erezione dello Studium Combonianum, la pianificazione della costruenda casa generalizia a Roma, l'apertura di una casa in Via Saldini a Milano per i padri che dovevano acquisire lauree, e il pagamento di 500 milioni di debito ereditati dall'amministrazione precedente, senza dire di altri lavori nelle varie case d'Italia e di missione.

L'accordo tra i membri della Direzione generale era ottimo grazie al gran buon senso di p. Briani il quale, pur essendo uomo di autorità, sapeva ascoltare.

P. Urbani ebbe anche l'incarico di superiore regionale di Verona. Come tale aveva la giurisdizione sugli scolasticati di Roma, Verona e Venegono, sui noviziati di Gozzano e di Firenze, sul liceo di Carraia, sulle case per Fratelli di Pordenone, Thiene e Pellegrina, sulle parrocchie di Riccione e di Napoli e sulla chiesa di S. Tomio a Verona. Viaggi e gravi responsabilità, soprattutto per l'ammissione ai Voti dei candidati, uniti al clima di contestazione che già cominciava a farsi sentire, fecero passare molti notti in bianco al nostro Padre.

Superiore a Roma (1964-1969)

Allo scadere del quinquennio le Costituzioni prescrivevano la rinnovazione dei superiori regionali. Si prese la decisione di rivedere la situazione delle regioni. Così, invece di dividere l'Italia per competenze (regione dei piccoli seminari e regione delle scuole superiori), la si divise in tre province: Verona, col provinciale p. Amleto Accorsi, che comprendeva le tre Venezie, la Toscana, Bologna e Pesaro; Milano, con p. Gusmini, che comprendeva la Lombardia, il Piemonte e la Svizzera; Napoli, con p. Saoncella, che comprendeva Sulmona, Troia e le prospettate Bari e Messina.

I lavori della casa generalizia, che dovevano essere terminati per l'inizio dell'anno scolastico del 1964, andavano a rilento, per cui p. Urbani fu inviato a Roma come superiore per sollecitare gli operai e gli ingegneri. Da San Pancrazio si recava tutti i giorni all'Eur per stimolare, incoraggiare, ordinare materiale. Con l'arrivo dei primi studenti, anche il Padre si sistemò in qualche modo in quella casa non ancora finita. Inoltre c'era p. Penzo che premeva perché voleva dare inizio al corso di aggiornamento per missionari reduci.

Il Consiglio generale era ancora a Verona per cui il Padre doveva fare continuamente la spola tra Roma e la città scaligera. Viaggiava di notte per lavorare di giorno, così si buscò un buon esaurimento. Nel 1965 anche la Direzione generale poté finalmente trasferirsi a Roma e prendere posto al terzo piano.

Col passare dei mesi la contestazione giovanile aumentava. P. Urbani propose al Generale di sottomettere alla Santa Sede il cambio di qualche prescrizione. Ciò avrebbe facilitato il dialogo con i giovani. "Si aspetti il Capitolo", fu la risposta. Ma al Capitolo mancavano ancora quattro anni. Troppi. "Fra la rigidità del p. Generale e lo spirito contestatario degli scolastici - scrisse il Padre - io ne rimasi schiacciato e i miei nervi, già provati, ne soffrirono ulteriormente. Soprattutto quando al Capitolo del 1969 fui calunniato e bastonato per bene, specie da coloro che mi avevano in ogni modo ostacolato nel mio campo di educatore. Alla fine del Capitolo ero disfatto. Con p. Briani, più bastonato di me, abbiamo fatto qualche gita sul Bernina, sullo Stelvio, sul Pasubio e sul Grappa, tanto per dimenticare meglio. Ma fu una cosa di qualche giorno, tuttavia ci servì".

I 10 anni dal '59 al '69 furono indubbiamente i più terribili per p. Urbani, e non solo per lui. Erano stati gli anni della contestazione, del Concilio, dei cambiamenti, delle crisi più di autorità che di obbedienza, in quanto erano proprio i superiori che non riuscivano più a emanare norme e regole di comportamento univoche. Chi era largo, chi era stretto e i topi (gli studenti) ballavano.

A Gozzano a fasciar ferite (1969-1971)

Dopo il Capitolo p. Urbani si vide catapultato a Gozzano, in provincia di Novara. Vi rimase solo due anni, dalla fine del 1969 all'ottobre del 1971. Vi era arrivato dopo una grandinata che aveva distrutto il noviziato. Il suo ufficio, pertanto, fu quello di fasciare ferite. Sentiamo dalla biografia di p. Uberto Vitti "In cammino con Maria" come erano andate le cose.

"Gli anni di superiorato di p. Antonio Zagotto (1963-1969) furono i più difficili per la comunità comboniana di Gozzano. Fin dal 1965 i giovani che entravano in noviziato presentavano esigenze nuove e una marcata reazione a tutto ciò che era tradizionale e strutturato. Ma fu soprattutto nel 1968 che la contestazione giovanile, partendo dalla Francia, si propagò con la velocità di un tornado in tutto il mondo 'civilizzato'.

I novizi 'nuovo tipo' erano completamente diversi dai loro coetanei di qualche anno prima; sembravano provenire da un altro pianeta. I valori che sentivano importanti e che definivano 'autenticamente evangelici' erano: l'amicizia, lo stare insieme, uscire, visitare le famiglie di giorno e di sera, costruire la propria vita programmandola giorno per giorno con la partecipazione di tutti, assistere alla TV, formare gruppetti di amici e parlare, commentando i fatti, mangiando e bevendo con allegria.

La pietà tradizionale, il silenzio, il raccoglimento, l'orario, la preghiera personale, l'organizzazione della vita religiosa e, in particolare, le pratiche di pietà fatte in comune e ad orario prestabilito, erano considerati 'fariseismo, esteriorità senza vita e senza sincerità'.

I responsabili del noviziato erano convinti che non si potevano risolvere questi problemi con dei piccoli cambiamenti di orario e di pratiche, ma si trattava di fare una riscoperta, nel contesto storico attuale, dei valori umani e di fede, della Chiesa e della sua missione, della vocazione missionaria, e poi rinnovare strutture, forme e metodi.

Il p. maestro cercava di conciliare le esigenze dei tempi moderni con gli obblighi inerenti a una seria formazione religiosa missionaria. Non era facile. Per di più c'era in atto una profonda 'crisi di autorità' che era più deleteria della 'crisi giovanile'. Tra i superiori maggiori c'era chi se la prendeva contro 'i tempi nuovi' e si richiamava alla rigidità dei 'tempi antichi', rigidità che aveva dato ottimi risultati sfornando fior fior di missionari; e c'era chi era incline a lasciar correre, a tollerare. Insomma le direttive e gli ordini dall'alto erano contraddittori. I giovani ne approfittavano per tirare acqua al proprio mulino e... fare ciò che volevano. Il p. maestro visse mesi, per non dire anni, di autentico purgatorio. Intanto alcuni gruppi giovanili facevano capo al noviziato per incontri e conferenze. Erano cose buone, intese come apertura e inserimento nella vita della comunità cristiana, ma favorivano l'evasione dalla vita del noviziato.

P. Zagotto non se la sentiva di trascinare una situazione che si rendeva sempre più insostenibile e, per suggerimento di persone ben addentro nei problemi, il 20 gennaio 1969 fece in fretta e furia le valigie e lasciò il noviziato, anche per stimolare i superiori maggiori a prendere una decisione definitiva. Nei mesi di giugno e luglio di quel 1969 ci sarebbe stato il Capitolo generale della Congregazione durante il quale si sarebbero affrontati questi scottanti problemi.

P. Gusmini, superiore della provincia lombarda (allora l'Italia comboniana era divisa in tre province) sostituì per qualche mese p. Zagotto. Ottimista com'era, pensava che avrebbe sistemato ogni cosa mettendo tutti d'accordo. Invece, il 17 maggio 1969 fu costretto a chiudere il noviziato di Gozzano. Molti novizi tornarono alle loro case a ripensare che cosa volevano fare della loro vita. Coloro che volevano diventare missionari secondo lo stile comboniano andarono, poi, a Venegono Superiore dove il 14 settembre 1971 venne ufficialmente aperto il noviziato".

Il primo novembre 1969 p. Longino Urbani si trovò a Gozzano come superiore di uno sparuto gruppo di missionari che si dedicavano all'animazione missionaria nella zona e a tenere i contatti con il clero e con la gente, la quale non si meravigliò di ciò che era successo, perché in ogni famiglia dove c'erano giovani c'era anche chi doveva leccarsi le proprie ferite.

A Gozzano p. Urbani dovette usare tutta la sua diplomazia e bontà di animo per smorzare le conseguenze di una solenne messa celebrata da p. Vitti in seno alla "Nuova Chiesa Laica di Dio", una setta protestante. Riuscì facilmente a dimostrare alle competenti autorità che si era trattato di un gesto di estrema ingenuità di quel sant'uomo di p. Vitti.

P. Agostoni, nuovo Generale, mandandolo a Gozzano gli aveva detto: "Cerchi di vendere quella casa". P. Urbani ci provò e quasi ci riuscì. Il comune avrebbe sborsato 100 milioni per farvi il municipio e altre opere civili, e avrebbe offerto un villino vicino alla stazione a spesa nominale di una lira l'anno per mantenere la presenza comboniana in paese, con il permesso di fabbricare in un territorio di nostra proprietà una sede adatta alle nostre esigenze. Era un buon affare, ma andò a monte all'ultimo momento per difficoltà sorte da parte dei Comboniani.

"L'anno che passai a Gozzano fu veramente felice - scrisse il Padre. - Molta concordia in casa, molto ministero, molta animazione missionaria. Non avendo fratelli, divenni anche cuoco, e i confratelli apprezzarono i miei gusti. Purtroppo in gennaio del 1971 arrivò un colpo di fulmine che mi distolse da quell'incanto. Per telefono il vicario generale mi intimò di andare come economo a Limone sul Garda".

A Roma via Limone-Crema

Dal 1971 al 1974 fu economo a Limone dove c'erano grossi problemi economici causati dalla ristrutturazione di quella casa. "Vi fui mandato per mettere il palo tra le ruote a quel superiore spendaccione il quale, credendo di tirar su le finanze, si era messo a fabbricare, con un chimico suo amico, una nuova qualità di liquore. P. Urbani ne trovò alcune migliaia di bottiglie da pagare e da smerciare. Inoltre non si sapeva ancora il fine che i superiori volevano dare alla casa. Qualcuno voleva farne un centro di psicologia! Il ministero era scarso e le giornate missionarie molto ridotte. Nel 1973 il superiore venne cambiato, ma andò in crisi e uscì di congregazione, continuando, peraltro a fare il sacerdote dalle sue parti".

Intanto a Limone cominciarono ad arrivare comitive di turisti e di visitatori per vedere la casa di Comboni. P. Urbani si trasformò in cameriere e refettoriere per servire tutta quella gente che si fermava per il pranzo. I continui sali-scendi finirono per stancargli il cuore. E proprio a Limone cominciarono quei fenomeni di epistassi (sangue dal naso) che lo tormenteranno fino alla morte. P. Urbani non si allarmò più di tanto essendo, quello, un male di famiglia.

Il Padre accettava i cambiamenti con vero spirito religioso. Una prova per tutte ne è la lettera che scrisse al Generale in risposta alla proposta di cambiamento da Limone a Crema: "Riferendomi all'invito del Consiglio generale dichiaro la totale disponibilità per il luogo, ufficio e tempo che i superiori decideranno, e assicuro che farò del mio meglio, secondo le mie forze e la salute che qualche giorno non è buona".

Aggiustate le cose a Limone, dal 1975 al 1977 fu a Crema come confessore e predicatore nel santuario. Il piccolo seminario missionario era stato chiuso. Ai Comboniani restava il santuario molto frequentato specie per le confessioni. Erano con lui i padri Figini e Pozzati. Amabile il primo, orso il secondo (ma dal cuore d'oro). Le epistassi, intanto, si susseguivano per cui il Padre dovette essere ricoverato all'ospedale.

Nel 1977 la Direzione provinciale decise di lasciare la casa di Crema. Il santuario passò alla diocesi, il resto dei fabbricati fu acquistato dalla provincia per una scuola secondaria.

Trovandosi "disoccupato" p. Urbani fu mandato a San Pancrazio, Roma, come superiore ad tempus. Vi risiedeva la redazione di Nigrizia con i padri anziani Giorgetti e Santandrea. Il suo incarico doveva terminare nel dicembre del 1978 perché la casa sarebbe diventata procura della provincia e ufficio viaggi. A san Pancrazioe c'era anche la redazione di Nigrizia.

Gli incaricati della rivista erano molto riluttanti a lasciare Roma, ma la decisione fu irremovibile. "Passai un anno e mezzo con loro in pieno accordo - scrive il Padre. - Davo loro una mano, specie per le traduzioni dall'inglese e mi assunsi la cappellania dell'istituto provinciale per gli orfani e la maternità. In questo periodo mi occupai anche dei viaggi dei confratelli".

P. Giorgetti, che era da anni a San Pancrazio, soffrì molto quando gli dissero di lasciare Roma. La sua salute, già molto malandata, peggiorò, ed una sera durante la cena si accasciò. Fu portato all'ospedale, ma furono inutili le cure. Dopo due giorni morì. P. Santandrea si stabilì nella casa generalizia dove era bibliotecario ed io presi il suo posto presso l'Istituto San Pio X di don Guanella".

Addetto alla formazione permanente (1980-1987)

Nel gennaio del 1980 p. Urbani fu destinato alla casa generalizia per aiutare p. Danzi nella formazione permanente. "Sarà suo compito - gli scrisse p. Calvia - assistere p. Danzi nell'organizzazione dei corsi di rinnovamento e in tutte quelle attività che sono connesse con la formazione permanente. La sua presenza in questa casa sarà molto preziosa ed apprezzata. Lei potrà essere di grande aiuto con la sua prudenza ed esperienza sia alle nostre comunità come pure alla comunità dello scolasticato e a tutti coloro che parteciperanno ai corsi. Personalmente sarò molto lieto di averla con noi".

Teneva anche la contabilità del Corso e aiutava spiritualmente i corsisti. "Andavo molto d'accordo con p. Danzi e passai anni felici. Avessi avuto io la possibilità di quei corsi, quanto più bene avrei potuto fare in missione!", scrisse.

Sempre in quell'anno, fece il pellegrinaggio in Terrasanta con i confratelli del Corso e, al ritorno, fu sottoposto all'operazione di prostata. Intanto, nonostante l'epistassi ed altri disturbi, poté predicare vari corsi di esercizi. Nel 1983 scrisse un abbozzo di storia della Congregazione. Intanto, l'amico Danzi partì per lo Zaire lasciando il posto a p. Greggio e un gran vuoto nel cuore del Padre.

Nel 1984 accettò volentieri un lavoro per concordare la Regola con il nuovo Codice di Diritto canonico, in preparazione al Capitolo. La forte nevicata a Roma di quell'anno gli portò una brutta influenza. Chiuso nella sua stanza o in cappella si sentì per la prima volta quasi inutile, se la fede non gli avesse insegnato che proprio quello era il tempo del miglior raccolto. Sentendosi poco realizzato per il corso,data anche la salutre precaria, si diede da fare per la preparazione del Capitolo speciale, per le nuove Costituzioni, per il Direttorio. I suoi numerosi suggerimenti alla Direzione generale e alle commissioni incaricate ci mostrano un uomo sempre attento ai "segni dei tempi" e legato da sincero amore alla Congregazione.

Con la sua esperienza e col suo buon senso, uniti a tanta carità e comprensione, fu un vero amico dei confratelli che frequentavano la sua stanza e che lo stimavano e amavano sinceramente. E anche ai giovani scolastici sapeva dire la parola giusta al momento giusto e nel modo giusto. Con i superiori, ai quali non mancava di inviare gli auguri per la varie circostanze, esternava sempre espressioni di incoraggiamento e di comprensione assicurando loro la sua quotidiana preghiera.

Il 7 marzo 1984 celebrò in un clima di gioia il cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale insieme ai confratelli padri Michelotto, Pasetto e Pozzati. Fu il momento del Tabor prima della scalata al Calvario.

Com'è lunga questa morte!

Il suo disturbo, l'epistassi, intanto si andava accentuando in maniera qualche volta preoccupante, limitandolo sempre di più nella sua attività in quanto il suo male, il "Morbo di Rondu-Osler", si manifestava anche nei momenti più inopportuni. I superiori, certi di fargli cosa gradita, gli proposero un viaggio in Uganda in modo da rendersi conto della situazione e del cammino di quella Chiesa che aveva quasi vista nascere. Egli rispose: "Vi andrei volentieri e non solo per una visita, ma per restarvi e chiudere là i miei giorni, ma ho sempre bisogno di un lavandino per questo fastidioso sangue dal naso che si manifesta improvvisamente". Per questo disturbo fu più volte ricoverato a Verona ma con scarsi risultati.

Il 4 marzo 1987, scrivendo al p. generale con grafia incerta, disse: "Dalla mia solitudine dell'ospedale di Negrar il mio pensiero corre spesso a te a ai membri del Consiglio, e col pensiero l'augurio e la preghiera che lo Spirito scenda su di voi nel ritiro e nella Consulta. E' vero che la mia preghiera è molto povera. Cerco di supplire con l'accettazione delle sofferenze che offro per il bene dell'Istituto, per le nostre missioni devastate e private dei missionari e perché il centenario dei primi voti porti un rinnovamento nei Comboniani". Come si vede, il pensiero della missione e della Congregazione era ben presente in questo confratello.

Intanto al suo disturbo si aggiunse anche lo scompenso cardiaco che si ripercuoteva nella circolazione agli arti inferiori. "Sto dubitando della validità della mia presenza a Roma... Potrei forse essere utile al Centro Ammalati dove, approfittando dell'assistenza medica, potrei animare spiritualmente i confratelli in collaborazione con p. Martinuzzi che spesso è fuori casa per aiutare fr. Smalzi. Veda lei. Da parte mia sono sempre disponibile a fare la volontà di Dio espressami dai superiori. Ciò che desidero è di rendermi ancora utile alla Congregazione secondo le mie possibilità seguendo l'obbedienza".

A Verona (1987-1991)

Col primo luglio 1987 il Padre fu trasferito dalla Curia alla provincia italiana. L'11 maggio il p. generale gli aveva scritto: "Ti sono infinitamente grato per il grande contributo che hai dato qui a Roma, prima di tutto con l'esempio, con la disponibilità, con l'umiltà e con l'attenzione e il grande amore con cui segui la Congregazione offrendo le tue preghiere e le tue sofferenze. Spero anche che la tua presenza nel CAA (Centro Assistenza Ammalati) aiuti anche gli altri confratelli a motivarsi, come tu stesso sei motivato nell'accettare la sofferenza. Tu sai meglio di me che un missionario non va mai in pensione. Il suo contributo alla venuta del Regno di Dio dev'essere costante, fino all'ultimo grande e sublime contributo che è l'offerta della sua vita accettando la morte. (omissis)

Animatore al Centro Assistenza Ammalati

Al Centro di Verona p. Urbani fu un vero animatore. E dobbiamo dire che anche le sue condizioni fisiche migliorarono a tal punto da prendere in prima persona la direzione spirituale degli ammalati come cappellano con grande soddisfazione di tutti. Questo lavoro fu da lui portato avanti brillantemente per un anno e mezzo. (omissis) Un poco alla volta i reni degenerarono in una insufficienza renale fino ad arrivare al blocco che lo portò al decesso il 15 giugno 1991, alle ore 20,15. P. Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 173, gennaio 1992, pp. 71-87