Daniel Comboni

Misjonarze Kombonianie

Obszar instytucjonalny

Inne linki

Newsletter

Venerdì 4 luglio 2025

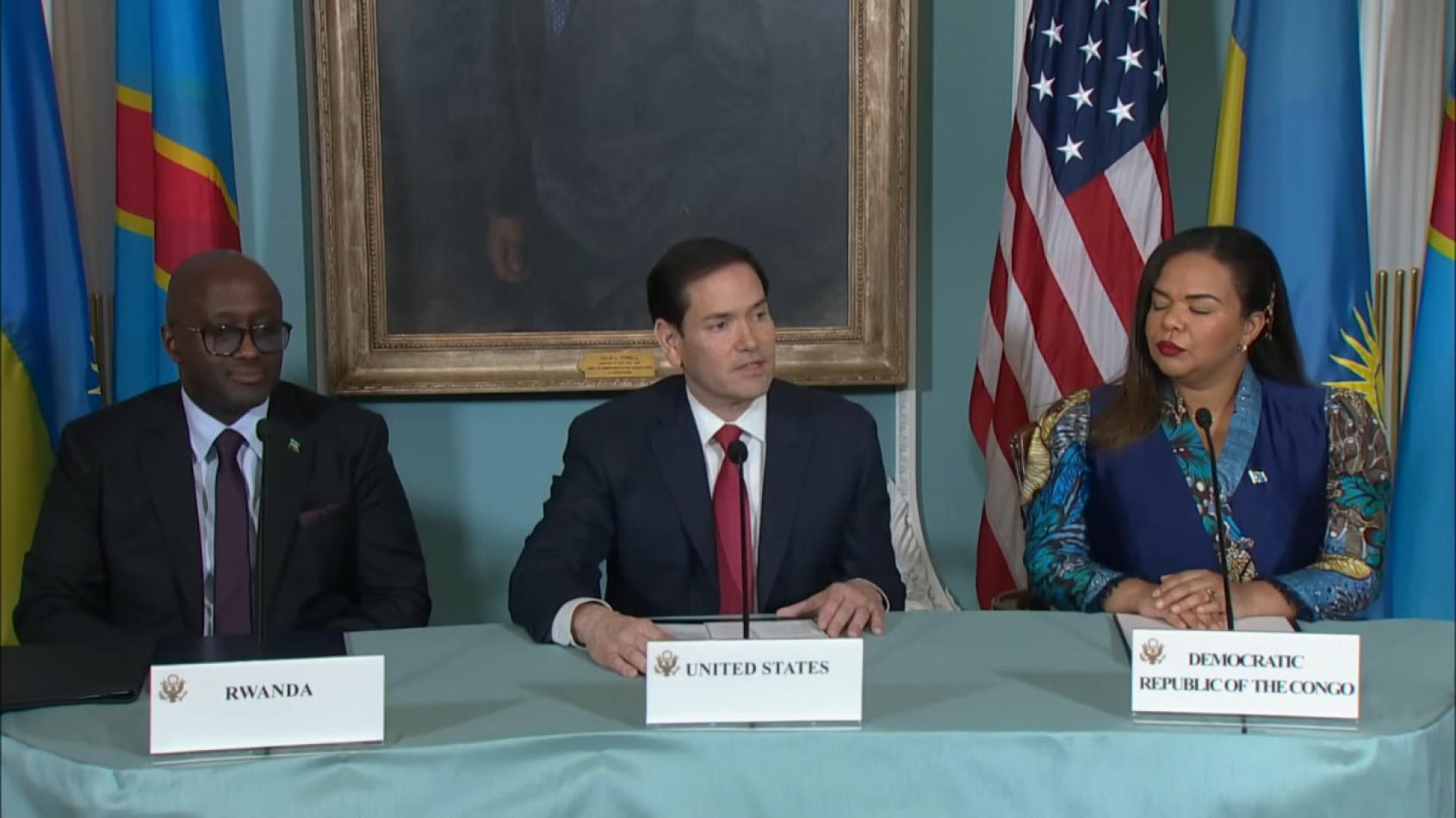

Amnesty International sull’accordo mediato dagli USA: non si affrontano i crimini commessi contro la popolazione. Non toccare la questione significa gettare le basi per nuovi cicli di violenze. [Nella foto: I ministri degli esteri di Rwanda e Rd Congo, Nduhungirehe (a sinistra) e Wagner, e il segretario di stato Usa, Rubio, durante la conferenza stampa per la firma dell’accordo di pace. Crediti: State Department (frame da Youtube). Nigrizia]

Si è parlato talmente tanto di minerali rispetto all’accordo di pace recentemente firmato da Repubblica democratica del Congo e Rwanda con la mediazione degli Stati Uniti, da dimenticarsi di un assente illustre: la giustizia. Eppure si tratta di un elemento che della pace, quella equa e duratura, è un cardine.

Non è un caso forse, che poche ore prima che si firmasse l’accordo, la Corte dei diritti umani e dei popoli di Arusha, tribunale dell’Unione Africana, si diceva competente a esaminare le denunce di violazioni dei diritti umani presentate dalla Rd Congo contro il Rwanda nel contesto dello stesso conflitto. Di fatto dando il via a un procedimento che potrebbe essere cruciale.

Nel testo del documento mediato dagli USA non si fa invece mai riferimento ai crimini che i diversi attori del conflitto stanno commettendo sul terreno secondo numerose ricostruzioni. E neanche si accenna a come poterli affrontare dal punto di vista giuridico una volta cessate le ostilità. Una garanzia di impunità destinata ad alimentare il ciclo di violenze che nell’est della Rd Congo va avanti da 30 anni.

A denunciare questa grave carenza dell’intesa fra Kinshasa e Kigali, siglata lo scorso 27 giugno a Washington anche al cospetto del presidente statunitense Donald Trump, è stata in settimana Amnesty International. Non a caso, una delle realtà della società civile internazionale che ha documentato alcune delle violenze a cui sono stati sottoposti gli abitanti delle province orientali di Nord e Sud Kivu, gli epicentri della violenza nell’est della Rd Congo, in questa ultima fase del conflitto.

«Senza affrontare il problema dell’impunità per gli orribili crimini commessi nel Congo orientale, l’accordo ha perso l’occasione di toccare in modo decisivo una delle cause principali del conflitto», ha denunciato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty, ONG nata in Gran Bretagna nel 1961. «Quando i responsabili delle violazioni dei diritti umani non vengono indagati e chiamati a risponderne, si innesca un circolo vizioso di abusi in cui i civili ne pagano il prezzo. Questo deve cessare affinché si possa arriva a una sicurezza sostenibile», ha aggiunto la segretaria generale.

L’accordo e le sue mancanze

Per capire bene di cosa si sta scrivendo, occorre fare un passo indietro e approfondire il contenuto dell’intesa. L’accordo di pace siglato da Rd Congo e Rwanda a Washington segue mesi di negoziati con la mediazione USA e oltre due anni di colloqui sotto l’egida dell’Unione Africana. Questi ultimi però non sono andati mai definitivamente in porto, producendo diverse bozze di intesa poi saltate anche all’ultimo. Il testo firmato negli Stati Uniti prende le mosse da una dichiarazione di principi che i due paesi avevano firmato ad aprile. Il testo ha ricevuto accoglienze positivo sia a Kigali che a Kinshasa.

Il presidente congolese Fèlix Tshisekedi, ha affermato che l’intesa «apre la strada a una nuova era di stabilità, cooperazione e prosperità per la nostra nazione, per la regione dei Grandi Laghi e per l’Africa nel suo complesso». La premessa è che l’intesa tocca diversi nodi chiave del conflitto ma non quello fondamentale: il ruolo dell’M23, la milizia sostenuta dal Rwanda con il suo esercito e da una coalizione politico-militare congolese, l’Alleanza del fiume Congo (AFC), che dal 2021 ha lanciato un’offensiva in Nord Kivu, adesso estesa anche al Sud Kivu.

Dopo aver controllato per mesi piccole porzioni di territorio, a gennaio l’M23 ha occupato Goma, capoluogo del Nord Kivu nonché città più importante del Congo orientale, per poi entrare anche a Bukavu, capoluogo del Sud Kivu. Migliaia di truppe rwandesi, stando a ricostruzioni delle Nazioni Unite smentite ormai solamente da Kigali, sostengono la milizia nella sua avanzata.

L’M23 non ha partecipato alle negoziazioni né tantomeno alla firma dell’accordo. Questo perché milizia e governo congolese, dallo scorso marzo, stanno portando avanti dei colloqui paralleli con la mediazione del Qatar. Un canale di dialogo che si è aperto dopo anni di rifiuti, da parte di Kinshasa, di parlare con il gruppo armato. L’M23 è sempre stato ritenuto un gruppo terroristico privo di legittimità politica e considerato un mero proxy del Rwanda. In attesa dell’esito degli incontri qatarini comunque, la pedina più rilevante dell’attuale instabilità nell’est della Rd Congo resta “fuori dai giochi”.

I punti nevralgici

L’accordo tocca comunque delle questioni nevralgiche, si diceva: nell’intesa i due paesi sono chiamati a rispettare la reciproca integrità territoriale, a fermare le ostilità, a cessare qualsiasi forma di sostegno a gruppi armati non statali e a facilitare il loro smantellamento (sempre però in attesa di definire il ruolo dell’M23), a rispettare il diritto umanitario internazionale, a facilitare il ritorno dei rifugiati.

Il documento prevede il ritiro delle truppe rwandesi dal territorio congolese (definito “rimozione delle misure difensive rwandesi”, con un linguaggio che è quello di Kigali, quando il governo congolese accusa il paese vicino di un atto di aggressione) e la “neutralizzazione” delle Forze democratiche per la liberazione del Rwanda (FDLR). Questo gruppo armato è stato fondato nel 2000 da veterani del genocidio contro i tutsi e gli hutu contrari alla carneficina del 1994 ed con il tempo è stato in parte integrato all’interno delle stesse forze armate congolesi. Kigali considera la milizia una minaccia esistenziale.

Il passaggio relativo al ritiro dei soldati rwandesi e all’eliminazione dell’FDLR riprende i contenuti di un precedente accordo maturato l’anno scorso nell’ambito del cosiddetto Processo di Luanda voluto dall’UA ma mai concretizzatosi. Un’intesa che da subito presentava parecchie criticità di interpretazione: mentre Kinshasa voleva che le due fasi dell’accordo venissero condotte contemporaneamente, Kigali riteneva che la smobilitazione dei suoi militari dal territorio fosse subordinata alla fine dell’FDLR.

Stando alle prime dichiarazioni alla stampa post-accordo di pace del ministro degli esteri rwandese, Olivier Nduhungirehe, questo nodo non si è affatto sciolto col tempo e rischia di complicare e non poco i prossimi mesi.

I minerali pesano più della giustizia

L’accordo prevede anche l’istituzione di un quadro di cooperazione economica regionale centrato sulle catene di valore dei minerali critici, di cui il sottosuolo congolese è ricchissimo, e che prevede la partecipazione del governo e di investitori privati statunitensi. Questo è il passaggio del testo che ha ricevuto più attenzione a livello mediatico. Gli USA di Trump vogliono rimettersi in carreggiata nella corsa con la Cina per gli elementi chiave della transizione energetica. Washington è molto indietro e in modo particolare in Rd Congo, dove Pechino può disporre di molte concessioni minerarie e dove controlla la stragrande maggioranza della produzione di rame e cobalto.

Lo scintillio dei minerali deve aver accecato chi cercava un po’ di giustizia. Come si notava all’inizio di questo articolo, dei crimini commessi dalle parti non si fa neanche accenno. Eppure negli ultimi mesi la società civile congolese, le Nazioni Unite, Human Rights Watch (HRW) e appunto Amnesty hanno denunciato violazioni dei diritti umani di vario genere, inclusi potenziali crimini di guerra e contro l’umanità.

Fra questi ci sono il trasferimento forzato di civili congolesi e rifugiati rwandesi in Rwanda, esecuzioni extragiudiziali, anche di minori, violenze di genere, arresti arbitrari e torture. Molte di queste violenze sono state commesse dall’M23 ma anche attori alleati delle forze armate congolesi, come gli Wazalendo, si stanno macchiando di crimini.

Crimini le cui vittime potrebbero non trovare mai giustizia, qualora dovesse imporsi la “pax americana”. In realtà, alcuni punti dell’accordo fanno pensare anche al possibile peggioramento di alcuni aspetti legami alle violenze subite da civili o anche da combattenti.

Come faceva notare già lo scorso dicembre il Gruppo di esperti dell’ONU sulla Rd Congo analizzando l’accordo che è servito come base per l’intesa mediata dagli USA, il termine “neutralizzare” impiegato nei confronti dell’FDLR può dare adito a un uso eccessivo della forza. I limiti di questa “eliminazione” della milizia non sono ben definiti neanche nell’accordo firmato a Washington.

Nel testo si fa inolte riferimento a un altrettanto vago rimpatrio in Rwanda dei miliziani dell’FDLR, senza ulteriori specifiche. Un altro capitolo potenzialmente molto complesso, se si tiene conto del clima politico che si vive nel paese governato da 25 anni dal presidente Paul Kagame. Un regime che non ha mai smesso di cercare i responsabili del genocidio del 1994, in patria e altrove, e che non sembra presentare i requisiti minimi di rispetto dello stato diritto necessari per poter giudicare persone considerate gli autori o gli eredi di quella carneficina.

Brando Ricci – Nigrizia