Daniel Comboni

Comboni Missionare

Institutioneller Bereich

Andere Links

Newsletter

Sechzig Tage nach Ostern, am Donnerstag nach der Heiligsten Dreifaltigkeit, feiert die Kirche das Hochfest des „Heiligsten Leibes und Blutes Christi“ (Missale Pauls VI.), auch „Fronleichnam“ genannt (Missale Pius’ V.). Es ist einer der drei feierlichsten Donnerstage des Kirchenjahres: Gründonnerstag, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Aus pastoralen Gründen wird Fronleichnam in vielen Ländern auf den Sonntag nach der Dreifaltigkeit verlegt. Obwohl die Osterzeit bereits abgeschlossen ist, stellt diese chronologische Verknüpfung eine Beziehung zwischen diesem Fest und Ostern sowie dem Hochfest der Dreifaltigkeit her. (...)

Das Geheimnis der Gegenwart des Herrn in der Eucharistie

„Gebt ihr ihnen zu essen!“

Lukas 9,11-17

Sechzig Tage nach Ostern, am Donnerstag nach der Heiligsten Dreifaltigkeit, feiert die Kirche das Hochfest des „Heiligsten Leibes und Blutes Christi“ (Missale Pauls VI.), auch „Fronleichnam“ genannt (Missale Pius’ V.). Es ist einer der drei feierlichsten Donnerstage des Kirchenjahres: Gründonnerstag, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Aus pastoralen Gründen wird Fronleichnam in vielen Ländern auf den Sonntag nach der Dreifaltigkeit verlegt. Obwohl die Osterzeit bereits abgeschlossen ist, stellt diese chronologische Verknüpfung eine Beziehung zwischen diesem Fest und Ostern sowie dem Hochfest der Dreifaltigkeit her.

Die Ursprünge dieses Festes reichen ins 13. Jahrhundert zurück. Es entstand in Belgien und wurde 1264 von Papst Urban IV. auf die gesamte Kirche ausgedehnt, auch angeregt durch die eucharistischen Wunder von Bolsena und Lanciano. Mit diesen wunderbaren Zeichen wollte der Herr den Glauben der Kirche an seine wirkliche Gegenwart im Sakrament der heiligen Eucharistie stärken, in einer Zeit, in der einige diese anzweifelten. Es gibt viele eucharistische Wunder (136 dokumentiert), mehrere davon sogar aus jüngster Zeit. Der selige Carlo Acutis, ein Jugendlicher, der mit 15 Jahren (1991–2006) verstarb und bald heiliggesprochen wird, war ein begeisterter Verbreiter dieser Wunder. Er war ein großer Liebhaber der Eucharistie, die er „die Autobahn zum Himmel“ nannte.

Der Reichtum der Erzählung von der Brotvermehrung

Die heutige Evangeliumslesung gehört zu den bekanntesten: die Erzählung von der Brot- und Fischvermehrung. Sie findet sich in allen vier Evangelien. Matthäus und Markus berichten jeweils zweimal davon, sodass sie insgesamt sechsmal erwähnt wird. Das zeigt, wie wichtig die Evangelisten diesem Wunder beimessen.

Jeder Evangelist bringt dabei eigene Akzente, reichert den Bericht mit biblischen Anspielungen an, betont oder fügt Elemente hinzu, oft symbolischer Art (siehe die Zahlen: 5 Brote + 2 Fische = 7: die Ganzheit; 5000 Männer: die Zahl der Gläubigen, vgl. Apostelgeschichte 4,4; Gruppen zu 50: Ordnung, möglicher Verweis auf Exodus 18,21-25; 12 Körbe: die Zahl der Stämme Israels, die Ganzheit). Das erklärt die Unterschiede in den Details und die scheinbaren Widersprüche. Den Evangelisten geht es weniger um historische Genauigkeit als vielmehr um die katechetische Botschaft für ihre jeweiligen Gemeinden.

So wird das Wunder zu einer „Parabel“, einem Verweis nicht nur auf die Eucharistie, sondern auch auf eine neue Weltsicht: wo das Brot in Brüderlichkeit geteilt wird, sitzend und in geordneten Gruppen, also mit Würde; wo alle satt werden und nichts verschwendet wird. Das ist eine Weise, das Reich Gottes darzustellen (vgl. Jesaja 25,6-9).

Die Brotvermehrung lädt uns ein, von einer Wirtschaft des „Kaufens“, wo jeder sich selbst helfen muss, zu einer Wirtschaft des „Gebens“ überzugehen: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ Andernfalls fressen wir einander auf: „Sie verzehren mein Volk, als ässen sie Brot“ (Psalm 14,4).

Die Eucharistie zu feiern, ohne sich auf diesen göttlichen Plan einzulassen, ihn vielleicht sogar als Utopie zu betrachten, ist Untreue gegenüber dem Auftrag des Herrn: „Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Die Trennung zwischen Eucharistie und dem Teilen des Brotes ruft über unsere Messen die ernste Mahnung des heiligen Paulus hervor: „Es ist nicht mehr das Mahl des Herrn, das ihr haltet“ (1 Korinther 11,20).

Beim Verlassen der Eucharistiefeier sollte der Christ den Ruf Johannes Pauls II. wiederholen, den er bei seinem Besuch in Peru am 5. Februar 1985 vor einer Million armer Menschen am Stadtrand von Lima ausrief. Nach seiner Betrachtung des Evangeliums von der Brotvermehrung rief er zum Abschluss der Begegnung mit Nachdruck: „Hunger nach Gott: Ja! – Hunger nach Brot: Nein!“

Von der Krippe in Bethlehem zum Tisch der Eucharistie

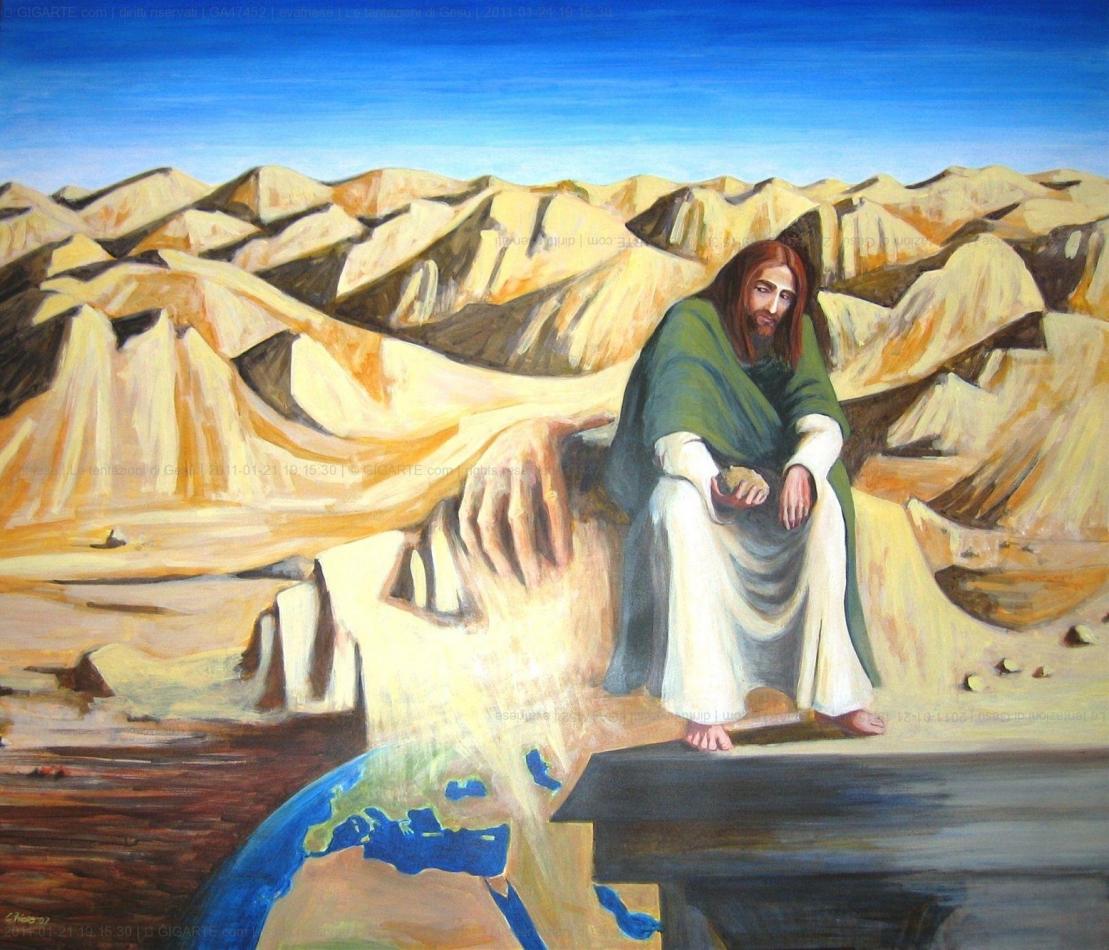

Die Eucharistie ist vor allem das Geheimnis einer einzigartigen Gegenwart Jesu in seiner Kirche und in der Welt, die seinen Wunsch ausdrückt, für immer bei uns zu bleiben. Das ganze Leben Jesu zeigt diesen Wunsch, immer unter uns zu wohnen.

Alle Evangelien betonen dies. Matthäus beginnt mit der Ankündigung Jesu als Immanuel („Gott mit uns“) und endet mit dem Bekenntnis des auferstandenen Jesus: „Ich bin bei euch alle Tage.“ Markus beginnt mit der Taufe Jesu im Jordan, solidarisch mit seinen Brüdern, und begleitet ihn bis zum Kreuz mit den Übeltätern. Lukas erzählt seine Geburt in Bethlehem („Haus des Brotes“) und sagt, Maria „legte ihn in eine Krippe“ (Lukas 2,7), und als Auferstandener lässt er sich beim Brotbrechen erkennen (24,35). Johannes sagt: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ (1,14).

Dieser Wunsch des Herrn führt dazu, dass er zum Pilger wird, der an die Tür des Herzens jedes Einzelnen klopft: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm Mahl halten, und er mit mir“ (Offenbarung 3,20). Das ist die tiefe Botschaft der Eucharistie!

Gebetsvorschlag

Lobe und danke dem Herrn für das Geschenk der Eucharistie mit diesem abschließenden Passah-Lobgesang:

„Auch wenn unser Mund voller Lieder wäre wie das Meer voller Wasser,

unsere Zunge voller Gesänge so zahlreich wie die Wellen,

unsere Lippen voll Lob wie der weite Himmel,

unsere Augen leuchtend wie Sonne und Mond,

unsere Arme ausgebreitet wie die Flügel der Adler des Himmels,

und unsere Füße so schnell wie die der Hirsche,

könnten wir dir, o Herr unser Gott, und deinem Namen, o unser König,

nicht einmal für einen einzigen der Tausenden und Abertausenden Wohltaten, Wunder und Zeichen danken,

die du für uns und unsere Väter im Laufe der Geschichte getan hast...

Deshalb sollen die Glieder, die du uns gegeben hast,

der Atem und der Geist, den du in uns gehaucht hast,

die Zunge, die du uns in den Mund gelegt hast,

dir danken, dich preisen, loben, verherrlichen und deinen Namen, o unser König, für immer besingen...“

P. Manuel João Pereira Correia, mccj