Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

In Pace Christi

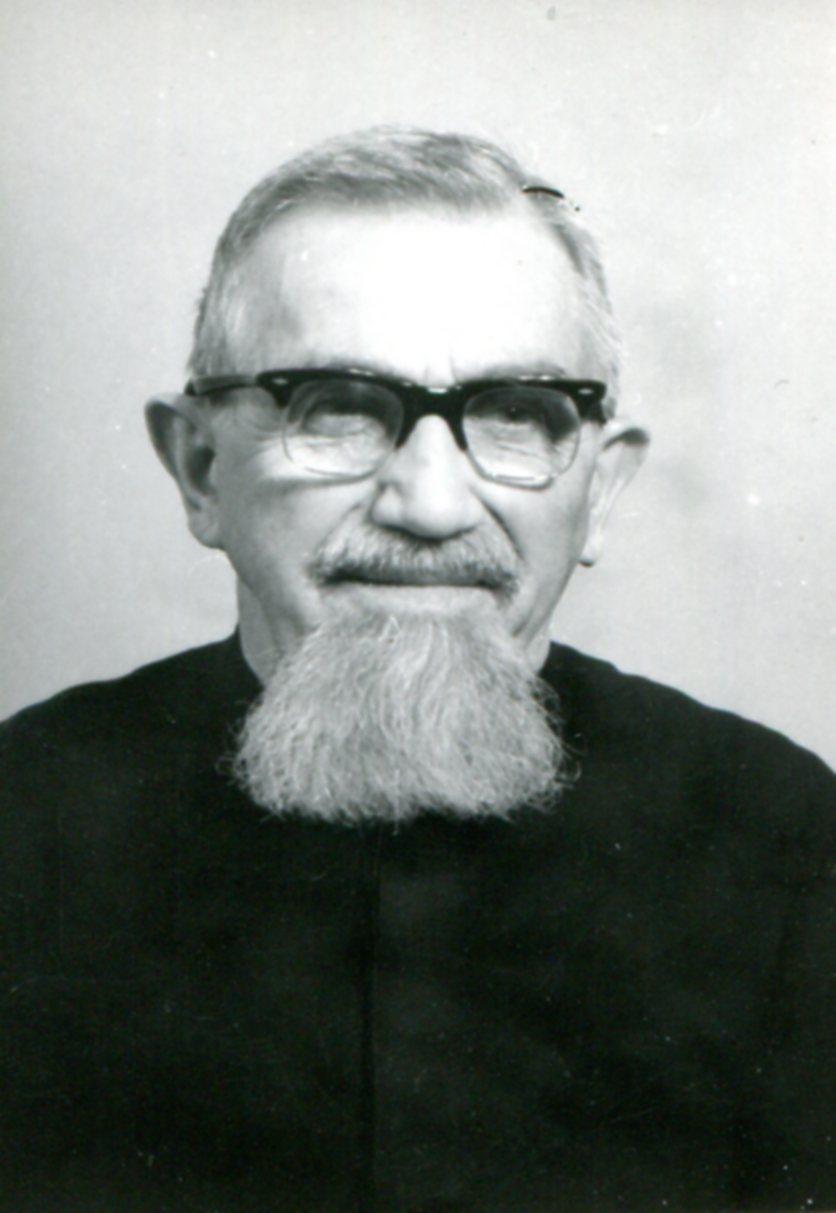

Federici Giuseppe

Fr. Federici partì in silenzio, quasi in punta di piedi, come era sempre vissuto. Nel Bollettino della Congregazione il suo nome finora è apparso solo due volte: al suo arrivo a Torit (Sudan) e in occasione di una sua partenza per gli Esercizi annuali. Non fu solo dimenticanza da parte dei confratelli né sfuggì all'attenzione per la sua bassa statura (1,49), ma per una sua deliberata ricerca degli uffici umili di casa.

Il 28 settembre 1920, come egli scrisse nel diario del noviziato, si presentò a Savona; il 13 novembre il Padre Maestro, P. Bertenghi, che era del comune vicino al suo, gli fece fare la vestizione religiosa; presto venne una richiesta da Thiene per avere Fr. Federici come istruttore di calzoleria, e così passò la maggior parte dei due anni di noviziato a Thiene. Due mesi prima della professione rientrò in noviziato, nel frattempo trasferito a Venegono. Il giorno dopo la professione (emessa il 10 novembre 1922) era di nuovo a Thiene e vi rimase fino all'ottobre 1931. Aveva 34 anni e doveva aver pestato i piedi per andare in Africa. Il nuovo Superiore Generale, P. Simoncelli, non tardò ad esaudire il desiderio. Alla fine di novembre era a Torit, nel Sudan meridionale.

In Sudan

Niente di straordinario, di rilevante: Fr. Federici fece esattamente quello che si aspettava da un bravo calzolaio come lui, insegnando anche agli africani il suo mestiere.

Nel 1939 venne in Italia per le vacanze e fu bloccato dalla guerra, naturalmente a Thiene. Appena possibile, all'inizio del 1946 ritornò a Torit, alla scuola di arti e mestieri.

In questo secondo periodo in missione oltre a provvedersi di strumenti idonei, si rese disponibile anche per altre attività, pur non avendo mai fama di costruttore, meccanico o falegname; si accorse che nelle piccole missioni bisognava essere di aiuto al sacerdote col rimediare a tante piccole necessità, dall'orto alla sagrestia, dalle macchine alla cucina. Per questo nelle successive relazioni scriverà: «addetto alla stazione» oppure «casa e chiesa».

«Uno dei migliori giovani della parrocchia» aveva scritto il parroco nel settembre 1920 nel raccomandarlo al Maestro dei novizi. Il giudizio dei confratelli e dei superiori si mantenne sempre positivo. Nella sua maturità si ammirava, come virtù particolare, la sua pietà e osservanza dell'orario, insieme con la sua adattabilità; non mancava però qualche sprizzo di umanità, una certa focosità che si esprimeva in qualche osservazione frizzante di critica, ben presto controllata. Una di queste critiche la riservò al Superiore Generale in uno dei pochissimi scritti di lui conservati. Dopo la sua espulsione dal Sudan nel 1964, Fr. Federici, che andava per i 70, non tardò a richiedere con insistenza di essere mandato in missione. Il Superiore Generale gli rispose di attendere e ripresentare la sua richiesta un anno dopo. Più tardi il Fratello venne a sapere che il Superiore Generale aveva commentato la sua domanda con un «Cosa vuole andare ancora in missione quel vecchietto?», che Fr. Giuseppe trovò «sleale». Comunque una sera di maggio nel recitare il rosario davanti alla grotta della Madonna, aveva sentito una gran pace perché la Madonna gli aveva ispirato la fiducia che sarebbe tornato in Africa.

Dal 1964 all'ultima partenza per l'Africa nel 1970 (67-73 anni) fu portinaio a Thiene e a Verona. Questo compito gli deve essere costato parecchio perché aveva anche difficoltà di udito. Così alcuni messaggi telefonici storpiati: «verdura» diventava «vettura», «barbiere» «panettiere» e così via. Naturalmente i confratelli più giovani cercavano anche di comprendere, ma non riuscivano sempre a nascondere un sorriso o uno scatto d'impazienza. Il Fratello reagiva sempre sorridendo, quasi a dire: «Diventerai vecchio anche tu!». Nelle ore morte della portineria amava intrattenersi coi giovani sulle sue esperienze missionarie o con i poveri, per i quali rispolverava talvolta il suo mestiere di calzolaio.

In Uganda

Nell'agosto 1970 era di nuovo in missione, questa volta in Uganda per rispondere all'invito di Mons. Mazzoldi, suo antico superiore e vescovo; ormai non valeva più come capo-calzolaio e per le lingue (sia l'inglese che il karimojon) poteva scarsamente difendersi, ma la sua presenza, la sua compagnia, la sua sorveglianza della casa e dei lavori veniva apprezzata, come avviene per i genitori anziani, specie nelle piccole e abbandonate missioni del Karamoja.

In Sudan aveva passato la maggior parte del suo tempo nella scuola tecnica di Torit, ma aveva trascorso dei periodi anche a Loa e Kadulé. In Uganda fu soprattutto a Lorengedwat. Per alcuni mesi trepidò per il timore che il suo permesso di residenza in Uganda non venisse rinnovato dal governo del generale Amin, ma gli venne presto un permesso per cinque anni quando si fece notare che senza di lui la stazione sarebbe stata chiusa: il governo ritenne che la presenza dei missionari in quella zona sottosviluppata dovesse essere mantenuta.

Passò qualche tempo a Kotido con P. Delpero, col quale fece l'ultima giornata missionaria prima del ritorno in Uganda (il Padre morì pochi giorni dopo per un infarto) e lasciò poi il Karamoja solo quando proprio era alla fine. Morì nell'ospedale di Kalongo, affettuosamente assistito dai confratelli.

Come suo testamento spirituale possiamo prendere una «ricetta della salute» che egli si era ricopiata da qualche libro e che conservò tra i suoi pochi manoscritti: «Prendi radici di fede viva, foglie verdi di speranza, violette di umiltà e mirra di mortificazione; mesci con prudenza nel vaso dell'orazione e fa, bollito che sia nell'acqua di lacrime di contrizione, al fuoco del divino amore [sic]; prendine ogni giorno una buona dose nella tazza della divina rassegnazione, secondo la dieta del silenzio e conseguirai sicuramente la vita eterna» (A cura del Dott. Salvati, della farmacia del Vangelo di Cristo, in via S. Croce).

Da Bollettino n. 124, aprile 1979, pp. 75-76