Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

L’Évangile d’aujourd’hui nous raconte l’expérience missionnaire des soixante-douze disciples envoyés par Jésus « deux par deux, devant lui, en toute ville et tout lieu où lui-même allait se rendre ». Après avoir déjà envoyé les Douze (cf. Lc 9,1-6), Jésus envoie maintenant soixante-douze autres. Saint Luc est le seul évangéliste à rapporter cet épisode.

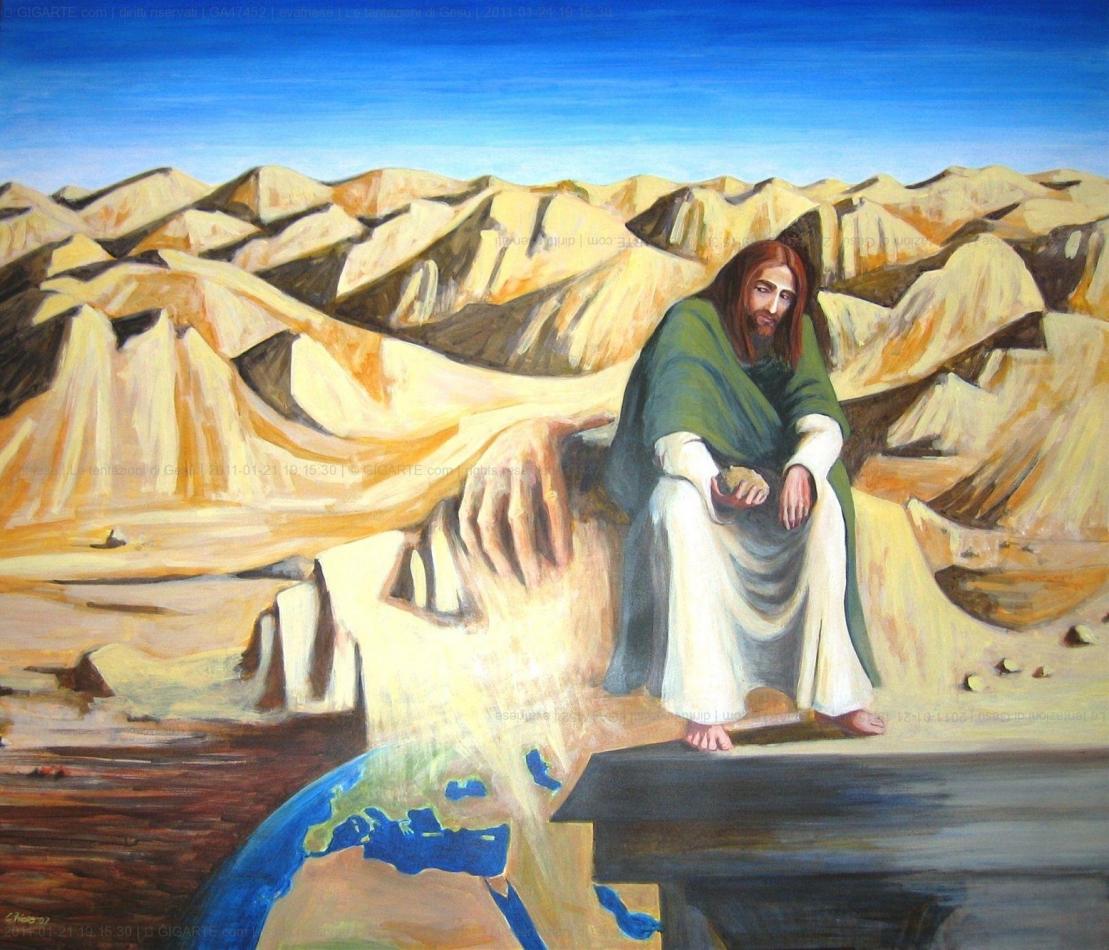

Des agneaux au milieu des loups

« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »

Luc 10,1-12.17-20

L’Évangile d’aujourd’hui nous raconte l’expérience missionnaire des soixante-douze disciples envoyés par Jésus « deux par deux, devant lui, en toute ville et tout lieu où lui-même allait se rendre ». Après avoir déjà envoyé les Douze (cf. Lc 9,1-6), Jésus envoie maintenant soixante-douze autres. Saint Luc est le seul évangéliste à rapporter cet épisode. Arrêtons-nous sur cinq aspects du récit.

1. Plus seulement les Douze, mais les soixante-douze

« Le Seigneur en désigna encore soixante-douze. »

Le nombre 72 a une signification symbolique : il évoque l’universalité de la mission. Selon la « table des nations » (Genèse 10, dans la version grecque des LXX), il existait 72 peuples sur la terre. Certains manuscrits et la tradition juive évoquent le nombre 70. Les rabbins disaient qu’Israël était comme un agneau entouré de soixante-dix loups, et chaque année, on immolait au Temple soixante-dix taureaux pour leur conversion.

Les Douze représentent le nouvel Israël, les douze tribus ; les Soixante-dix (ou soixante-douze), la nouvelle humanité. De plus, 72 est un multiple de 12 : il représente donc aussi la totalité des disciples. La mission n’est pas l’apanage exclusif des apôtres, mais la responsabilité de tout le peuple de Dieu.

L’Église ne cesse de souligner l’urgence de l’annonce missionnaire. Mais, malheureusement, souvent avec peu de résultats. À une époque de déchristianisation rapide et dramatique de l’Occident, nous semblons préoccupés uniquement par la conservation de la seule brebis restée dans l’enclos, considérant les quatre-vingt-dix-neuf autres comme perdues.

2. Précurseurs

« Il les envoya deux par deux devant lui en toute ville et lieu où lui-même allait se rendre. »

Jésus les envoie deux par deux : la mission est une tâche communautaire. Mais pourquoi les envoyer devant lui ? Ne devrait-ce pas être lui qui passe en premier ? Oui, le Seigneur nous a précédés, mais maintenant que sa mission est accomplie, la nôtre commence : préparer son retour.

Comme Jean-Baptiste a préparé sa première venue, nous sommes aujourd’hui appelés à préparer sa seconde. Ce n’est pas un hasard si saint Luc utilise ici le titre « le Seigneur », à connotation pascale, et non simplement « Jésus ».

« Son nom sera Jean », dit Zacharie. Aujourd’hui, symboliquement, le Seigneur dit à chacun de nous : « Ton nom sera Jean/Jeanne ». Le nom indique la mission. Cette mission repose sur deux tâches essentielles :

– Annoncer un message bref et clair : « Le Royaume de Dieu s’est approché de vous » ;

– « Baptiser », non plus avec de l’eau comme Jean, mais en immergeant les personnes dans l’amour de Dieu, par des relations fraternelles et le soin des plus fragiles : « Guérissez les malades ».

Peut-être devons-nous aujourd’hui inverser l’ordre : d’abord « baptiser » la réalité quotidienne – famille, travail, école, société – avec l’amour de Dieu ; ensuite, en temps opportun, annoncer le Royaume. Comme le suggère saint Pierre : « Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous » (1P 3,15).

3. Loups et agneaux

« Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. »

Les instructions de Jésus concernant la mission sont déconcertantes. Nous comprenons l’appel à la prière – âme de toute mission –, mais pourquoi tant d’insistance sur le dépouillement du missionnaire ?

Les images fortes utilisées par Jésus montrent que la mission se réalise dans la faiblesse et la pauvreté, à l’exemple du Maître qui « s’est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur » (Ph 2,7). La mission exige de renoncer à toute forme de pouvoir humain, pour qu’il soit clair que c’est Dieu qui agit. Peut-être est-ce justement la tentation du pouvoir qui est à l’origine des scandales et péchés les plus graves de l’Église.

Jésus nous envoie pauvres – riches uniquement de notre confiance en Dieu – comme des agneaux parmi les loups. Mais il est fort, le danger de devenir nous-mêmes des loups, en utilisant les mêmes armes que l’ennemi lorsque nous en avons l’occasion.

Les lectures d’aujourd’hui nous montrent le contexte souvent dramatique de la mission. Isaïe parle de deuil avant la consolation ; Paul évoque la croix et les stigmates du Seigneur ; l’Évangile parle de loups, serpents, scorpions, du pouvoir de l’ennemi, et du possible rejet du message et des messagers.

Et pourtant, Jésus ne nous envoie pas au massacre. Il nous confère son autorité : « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi : rien ne pourra vous nuire. » Ainsi, l’apôtre anticipe les temps eschatologiques où « le loup habitera avec l’agneau » (Is 11,6).

4. La paix

« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison !’ »

Dans ce contexte difficile de la mission, Jésus nous invite à offrir la paix. C’est un thème central dans toutes les lectures de ce dimanche.

Par Isaïe, Dieu promet : « Voici que je ferai couler vers Jérusalem, comme un fleuve, la paix. » Hélas, aujourd’hui, ce fleuve semble asséché. La paix est un don et une responsabilité. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons un besoin urgent de « fils de paix », comme le dit Jésus. Mais nous, ses disciples, le sommes-nous réellement dans nos sentiments, nos paroles et nos actions ?

5. La joie

« Les soixante-douze revinrent tout joyeux. »

La joie est l’autre grand thème qui unit les lectures d’aujourd’hui. Elle est le fruit de la paix. La joie chrétienne n’est pas celle, éphémère et trompeuse, du monde, ni une légèreté superficielle qui ignore la souffrance et l’injustice.

La joie du chrétien cohabite souvent avec la souffrance et la persécution. Cette joie des béatitudes est un don, mais qui exige « le courage de la joie » (Benoît XVI). Elle se manifeste dans la paix profonde du cœur, semblable au calme des profondeurs de la mer, même lorsque la tempête fait rage à la surface.

C’est cette « joie parfaite » que Jésus nous a laissée en héritage lors du repas de son départ. Une joie assurée : « Nul ne pourra vous l’enlever » (Jn 16,22).

P. Manuel João Pereira Correia, mccj

Votre avenir appartient au ciel

Luc 10,1-12.17-20

Tel concours réussi, telle victoire remportée au niveau sportif ou dans une compétition plus professionnelle ? Tous nous portons en nous de ces souvenirs : une issue heureuse, attendue ou inespérée, qui provoque toujours, longtemps après, un même sentiment de joie et éventuellement de fierté. Mais comment cela se passe-t-il dans le domaine spirituel ? Existe-t-il une sorte de « performance » de la foi de type pastoral ou d’évangélisation dont nous pouvons nous réjouir ? L’Évangile aborde cette question.

Réjouissez-vous, dit le Christ. Cette joie dont témoignent les disciples après leur envoi en mission a toutefois besoin de nuances. Oui, ils ont fait une première expérience heureuse : porter une parole qui s’enracine dans celle du Maître. Mais leur joie s’attache-t-elle uniquement à la force performative de cette parole auprès de leur auditoire ? Jésus rectifie leur compréhension. Cause et effet ne sont pas à confondre. L’efficacité de l’action apostolique ne provient pas des dons naturels ou spirituels des disciples. Sa source est en Dieu lui-même. La seule joie légitime est celle d’un émerveillement : leurs noms à eux sont inscrits dans les cieux, comme le formule le texte biblique.

Qu’est-ce que cela veut dire ? L’expression au passif met les disciples en garde. Ce n’est pas un mérite qui fait d’eux les témoins du Christ, des prédicateurs efficaces ou des thaumaturges exceptionnels. L’Invisible seul est à l’origine de tout ; celui par qui Jésus lui-même reçoit son être et son mandat. Dans un monde ambigu par rapport à son avenir, la seule joie capable de (sup-)porter les réussites comme les échecs, provient de Celui qui envoie. Jésus sait de quoi il parle. Et il ne veut laisser aucun doute pour ses amis, envoyés eux aussi pour attester dans un environnement parfois hostile des initiatives de Dieu. Il se rend proche. Il désire qu’on lui accorde le mot de la fin, le mot de la grâce. C’est cela qu’implique le terme « règne de Dieu ».

Secouer la poussière collée aux pieds pour la rendre aux villes inhospitalières ? Publiquement ? Ce geste n’est pas une malédiction secrète ni un signe de vengeance. Mais un langage dans lequel les messagers retrouveront leur liberté et leur rôle : ils sont envoyés pour apporter la paix, pour guérir les relations sociales, pour oser une parole neuve. S’ils rencontrent un rejet ou une fermeture à cette manière de vivre, celui concerne le Christ. C’est lui qui, au nom du Père, les a mis en route.

Au départ les disciples n’avaient rien avec eux, ni bourse, ni sac, ni sandales. Mais il importe qu’en quittant un lieu, ils ne se chargent pas de ce qui leur est arrivé sur place : un non-accueil, une absence d’écoute, une méfiance spirituelle. Leur mission ne comporte pas une obligation de résultat au sens moderne du mot. Ils ne seront pas renvoyés. Leur chemin ne sera pas différent de celui du maître. La croix infligée au Seigneur barrera aussi la route des disciples.

Et la prière ? Elle précède tout. Le Christ invite à prendre la mesure de ce qui est à faire. Une disproportion importante apparaît entre l’immensité de la tâche à accomplir et le manque de personnes pour la prise en charge. On croirait entendre les responsables actuels de nos Églises. Mais au-delà de la similitude de l’analyse, invitent-ils vraiment à cette prière que Jésus propose ? une prière de confiance, une prière qui procure la paix à celles et ceux qui se mettront à agir. Pas d’effervescence, pas de panique, ni de stress. Ils auront déchargé leurs soucis sur Celui qui est le maître de la moisson. Et qui a osé commencer avec un seul, que ce soit Abraham ou Jésus.

Réjouissez-vous. Votre identité, votre dignité, votre avenir appartiennent au ciel.

Agnès von Kirchbach (https://croire.la-croix.com)

Appel à la joie

Les textes de ce dimanche nous appellent à la joie, à l’exultation, en nous souvenant que nous sommes passés dans un monde nouveau, l’ancien est définitivement dépassé, nous en sommes libérés. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l’aimez » nous proclame Isaïe, et Jérusalem est pour nous l’Église universelle. Cette joie vient de la consolation que nous apporte Dieu, « comme celui que sa mère console », de la Paix qu’il nous donne :« voici que je fais couler vers elle la paix comme un fleuve, comme un torrent débordant ».

Nous pouvons alors, avec le psalmiste et avec toute la terre, acclamer Dieu, « Lui qui rend notre âme à la vie » !

Dans la Lettre aux Galates Paul nous montre quel est le cœur de cette joie : la Résurrection, après la Croix, a fait basculer le monde, nous sommes passés de « l’ancien monde » au « nouveau », « La circoncision n’est rien, ni l’incirconcision ; il s’agit d’être une créature nouvelle ».

Enfin l’Évangile de Luc nous rappelle l’urgence dans laquelle nous sommes. « Le Royaume de Dieu est tout proche de vous » (car dès la Résurrection il sera parmi nous qui devons lui faire place, le faire être). Et Jésus de nous envoyer en mission, car la moisson est abondante mais manque d’ouvriers. Notre mission est de témoigner, d’annoncer qu’il « s’agit d’être une créature nouvelle » parce que l’événement de la Croix-Résurrection nous a libérés de nos chaînes. Et Jésus lui-même est saisi par cette joie que nous célébrons aujourd’hui :« Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair », formule remarquable pour dire notre libération du Mal. Cet Évangile est suivi de ce verset :« À cette heure il tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint ».

À nous de vivre de cette joie, de la transmettre, en nous ouvrant au monde qui souvent ne la connaît pas. Ne la gardons pas pour nous, au fond de notre confort. Dans une formulation bien à elle Etty Hillesum écrivait : « Ce ne serait pas sorcier d’avoir une « idylle » avec toi [mon Dieu] dans l’atmosphère préservée d’un bureau, mais ce qui compte, c’est de t’emporter, intact et préservé, partout avec moi… »

Marc Durand

http://www.garriguesetsentiers.org