Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

Qui sont les saints que nous fêtons aujourd’hui ? Ce ne sont pas (seulement) ceux que l’Église a officiellement reconnus et canonisés, mais la multitude entrevue par saint Jean dans l’Apocalypse : « une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue » (Ap 7). Beaucoup ont vécu près de nous et ont pris soin de nous ; d’autres ont croisé notre chemin. Et tant d’autres, même inconnus, ont été pour nous comme des anges.

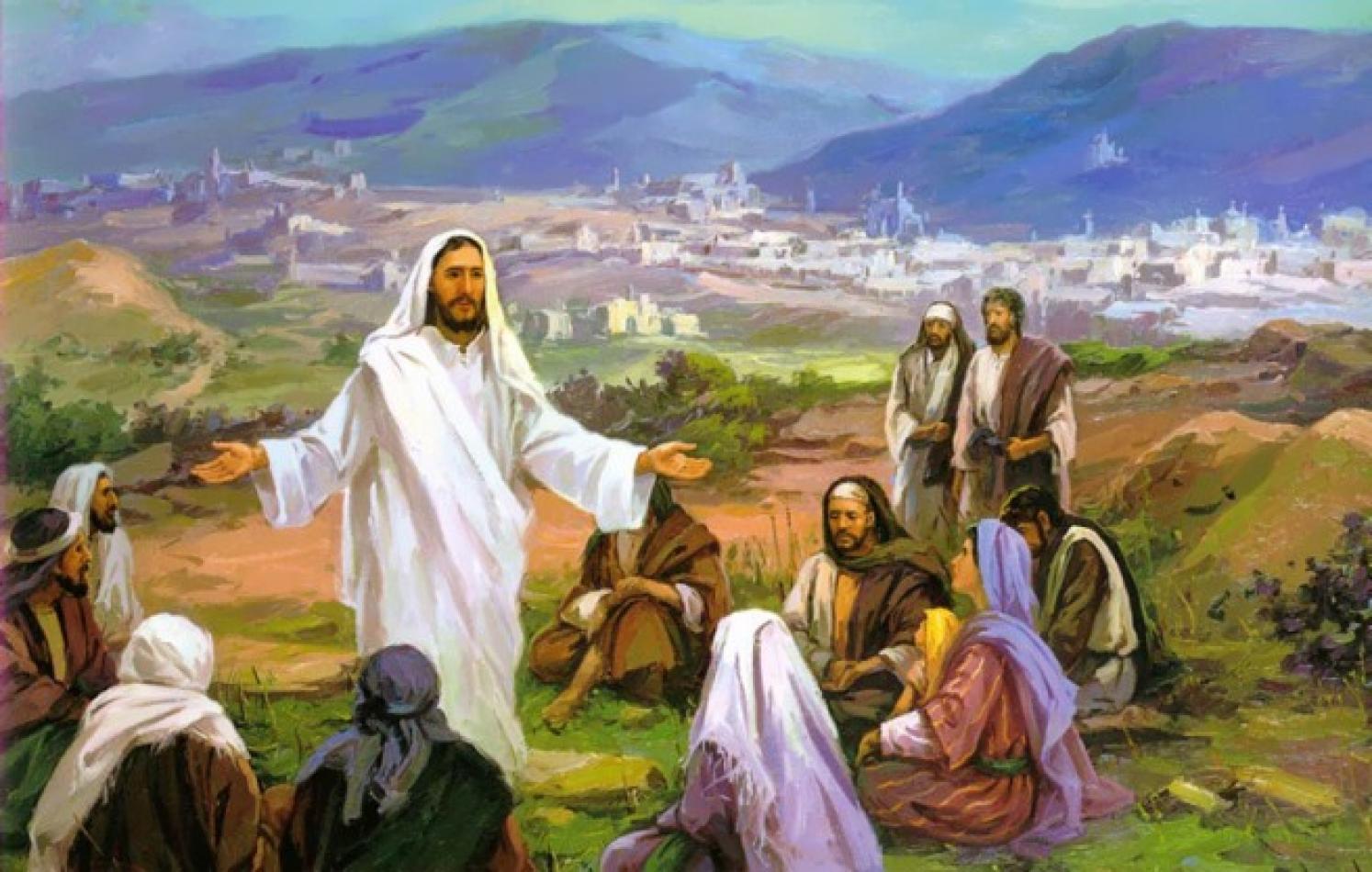

« Jésus monta sur la montagne, s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. »

Matthieu 5,1-12

Le 1er novembre, l’Église célèbre la Solennité de la Toussaint, une fête d’origine très ancienne. Dès la fin du IIe siècle, on trouve déjà une véritable vénération des saints. La solennité est née en Orient au IVe siècle et s’est progressivement répandue dans d’autres régions, bien que les dates aient varié : à Rome, elle était célébrée le 13 mai, tandis qu’en Angleterre et en Irlande, à partir du VIIIe siècle, le 1er novembre. Cette dernière date s’imposa ensuite à Rome à partir du IXe siècle.

Qui sont les saints que nous fêtons aujourd’hui ? Ce ne sont pas (seulement) ceux que l’Église a officiellement reconnus et canonisés, mais la multitude entrevue par saint Jean dans l’Apocalypse : « une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue » (Ap 7). Beaucoup ont vécu près de nous et ont pris soin de nous ; d’autres ont croisé notre chemin. Et tant d’autres, même inconnus, ont été pour nous comme des anges.

Les béatitudes : huit paroles, huit chemins, huit portes

La liturgie nous propose l’Évangile des Béatitudes dans la version de Matthieu (Mt 5,1-12). Elles constituent le prologue du premier discours de Jésus chez Matthieu et le résumé de tout l’Évangile. C’est un texte très connu, mais précisément pour cette raison, nous risquons de le lire trop rapidement et d’en ignorer la richesse, la profondeur et la complexité. Gandhi disait que c’étaient là « les paroles les plus sublimes de la pensée humaine », la quintessence du christianisme.

Il faut rappeler que l’évangéliste Matthieu aime les montagnes. Dans son Évangile, le mot « montagne » revient quatorze fois. Sept montagnes, en particulier, marquent la vie publique de Jésus : des tentations (cf. Mt 4,8) jusqu’à l’envoi en mission sur la montagne (cf. Mt 28,16). Ces montagnes ont une valeur symbolique et théologique : elles expriment la proximité avec Dieu. En effet, Luc situe ce discours de Jésus dans la plaine. La vie chrétienne se déroule dans un double mouvement : la montée vers la montagne et la descente vers la plaine.

« Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne ; il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. » Cette « montée sur la montagne » et ce « s’asseoir » (geste solennel du maître en chaire) sont une claire référence à Moïse sur le mont Sinaï. Cette montagne est donc le nouveau Sinaï, d’où le nouveau Moïse proclame la nouvelle Loi. Si la Loi de Moïse, avec ses interdictions, fixait les limites à ne pas franchir pour rester dans l’Alliance de Dieu, la nouvelle « Loi » nous ouvre à des horizons inédits. C’est un nouveau projet de vie.

Le discours de Jésus s’ouvre sur les huit béatitudes (la neuvième, adressée aux disciples, est un développement de la huitième). Aux dix « paroles » du Décalogue correspondent désormais les huit « paroles » des Béatitudes. Ce sont les nouveaux chemins du Royaume et les huit portes du Paradis !

Ce que les béatitudes NE SONT PAS

- Les béatitudes ne sont pas un éloge de la pauvreté, de la souffrance, de la résignation ou de la passivité… Bien au contraire : elles constituent un discours révolutionnaire ! C’est pourquoi elles provoquent l’opposition violente de ceux qui se sentent menacés dans leur pouvoir, leur richesse ou leur statut social.

- Les béatitudes ne sont pas l’opium des pauvres, des souffrants, des opprimés ou des faibles… car elles ne visent pas à endormir la conscience de l’injustice dont ils sont victimes ni à les pousser à la résignation. Même si, dans le passé, elles ont parfois été interprétées ainsi. Au contraire, elles sont une véritable adrénaline qui pousse le chrétien à s’engager dans la lutte pour éliminer les causes et les racines de l’injustice !

- Les béatitudes ne sont pas un simple report de la joie et du bonheur à la vie future, dans l’au-delà. Elles sont source de bonheur déjà dans cette vie. En effet, la première et la huitième, qui encadrent les six autres, utilisent le verbe au présent : « car le Royaume des cieux est à eux ». Les six autres ont le verbe au futur, mais c’est une promesse qui rend déjà la joie présente aujourd’hui, même si elle reste en marche vers sa plénitude. Cette promesse est la garantie que le mal et l’injustice n’ont pas le dernier mot. Le monde n’appartient pas — et n’appartiendra jamais — aux riches et aux puissants !

- Les béatitudes ne sont pas (seulement) personnelles. C’est la communauté chrétienne, l’Église, qui doit être pauvre, miséricordieuse, compatissante, avide de justice… pour témoigner de l’Évangile !

Ce que les béatitudes SONT

- Les béatitudes sont un cri, une proclamation de bonheur, une Bonne Nouvelle adressée à tous. Le mot grec makários peut se traduire par : heureux, félicitations ! bravo ! bonheur à toi !… Les béatitudes s’appliquent à toutes les situations et à tous les niveaux. Mais soyons conscients que ce message que nous professons et annonçons est en totale contradiction avec la mentalité dominante du monde où nous vivons. Il ne faut donc pas s’étonner si beaucoup reculent.

- Les béatitudes sont… une seule ! Les huit sont des variations d’une même réalité, et chacune éclaire les autres. La plupart des commentateurs considèrent la première comme fondamentale : « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux. » Toutes les autres sont, d’une certaine manière, des formes différentes de pauvreté. Chaque fois que, dans la Bible, on veut renouveler l’Alliance, on commence par rétablir le droit des pauvres et des exclus. Sans cela, l’Alliance ne peut être refaite ! On peut se demander pourquoi il n’y a pas de béatitude sur l’amour : en réalité, elles sont toutes des expressions concrètes de l’amour !

- Les béatitudes sont le miroir, l’autoportrait du Christ. Pour les comprendre et en saisir les nuances, il faut regarder Jésus et voir comment chacune d’elles s’est réalisée dans sa personne.

- Les béatitudes sont la clé d’entrée dans le Royaume de Dieu, pour tous : chrétiens et non-chrétiens, croyants et non-croyants. En ce sens, les béatitudes ne sont pas “chrétiennes” au sens exclusif du terme. Elles définissent qui peut effectivement entrer dans le Royaume. Tous sont appelés aux béatitudes ! C’est aussi ce que nous enseigne Matthieu 25 sur le jugement dernier.

Conclusion

Les béatitudes ne sont pas l’expression d’un rêve d’un monde idéal, utopique et irréalisable. Pour le chrétien, elles sont le critère de vie : ou nous les accueillons, ou nous n’entrerons pas dans le Royaume !

Les béatitudes correspondent à huit catégories de personnes et à autant de portes d’entrée dans le Royaume. Il n’y a pas d’autres issues ! Pour entrer au Paradis, il faut s’identifier à au moins une de ces huit attitudes et incarner un aspect de la vie du Christ.

Quelle est ma béatitude ? Celle vers laquelle je me sens particulièrement attiré ? Celle que je sens être ma vocation, par nature et par grâce ?

P. Manuel João Pereira Correia, mccj