Daniel Comboni

Comboni Missionare

Institutioneller Bereich

Andere Links

Newsletter

Der Herr lässt uns ganz gewiss nicht in Ruhe, nicht einmal in der Ferienzeit. Nach seinen Lehren über das Gebet, den Reichtum und die Wachsamkeit an den vergangenen Sonntagen werden seine Worte heute noch eindringlicher und befremdlicher; er gebraucht eine rätselhafte Sprache, die oft missverstanden wurde. Wir sind unterwegs nach Jerusalem, und Jesus stellt seinen Jüngern die radikalen Forderungen der Nachfolge vor Augen. Heute jedoch spricht Jesus von sich selbst, von seiner Sendung und seinem Schicksal. Er tut dies mit drei Bildern: dem Feuer, der Taufe und der Spaltung. Wir wollen uns vor allem auf das erste konzentrieren: das Feuer. [...]

„In meiner Nähe zu sein heißt, beim Feuer zu sein“

„Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen.“

Lukas 12,49-53

Der Herr lässt uns ganz gewiss nicht in Ruhe, nicht einmal in der Ferienzeit. Nach seinen Lehren über das Gebet, den Reichtum und die Wachsamkeit an den vergangenen Sonntagen werden seine Worte heute noch eindringlicher und befremdlicher; er gebraucht eine rätselhafte Sprache, die oft missverstanden wurde. Wir sind unterwegs nach Jerusalem, und Jesus stellt seinen Jüngern die radikalen Forderungen der Nachfolge vor Augen. Heute jedoch spricht Jesus von sich selbst, von seiner Sendung und seinem Schicksal. Er tut dies mit drei Bildern: dem Feuer, der Taufe und der Spaltung. Wir wollen uns vor allem auf das erste konzentrieren: das Feuer.

1. „Ich bin gekommen, um FEUER auf die Erde zu werfen;

wie froh wäre ich, es würde schon brennen!“

Die Faszination des Feuers für die menschliche Vorstellungskraft und sein symbolischer Wert sind universell. Es überrascht daher nicht, dass das Wort „Feuer“ (’esh auf Hebräisch; pyr auf Griechisch, in der LXX-Version) mehr als 400 Mal im Alten Testament und mehr als 70 Mal im Neuen Testament vorkommt.

In der Bibel ist Feuer eines der reichsten und vieldeutigsten Symbole. Es ist oft mit der Manifestation der Schechina (der sichtbaren Gegenwart Gottes) verbunden, wie im brennenden Dornbusch, in der Feuersäule des Exodus, auf dem Sinai und in prophetischen Visionen. Es kann Werkzeug des göttlichen Gerichts sein oder die geistliche Reinigung darstellen. Zugleich symbolisiert das Feuer Leidenschaft und intensive Liebe. Im Neuen Testament wird es schließlich zum Bild des Heiligen Geistes.

2. Von welchem Feuer spricht Jesus? Wir könnten an das Feuer des Geistes denken, doch hier scheint es vor allem um das Feuer seines Wortes zu gehen, entflammt von der Leidenschaft der göttlichen Liebe. Die Evangelien sind sich darin einig, Jesus als leidenschaftlichen Menschen darzustellen. Er ist der neue Elija, „ein Prophet wie ein Feuer; sein Wort brannte wie eine Fackel“ (Sir 48,1), verzehrt vom göttlichen Eifer (vgl. 1 Kön 19,10). Der Eifer Jesu war es, den Willen des Vaters zu tun (Joh 4,34; Lk 2,49). Während der Tempelreinigung erinnern sich die Jünger an das Wort des Psalmisten: „Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren“ (Joh 2,17).

Dieses leidenschaftliche Feuer zeigt sich sowohl in seinem Zorn gegen Schriftgelehrte, Pharisäer und die Tempelautoritäten, die die Religion vereinnahmt hatten, als auch in seinem Mitleid mit den Menschenmengen und den Kranken, in seiner Barmherzigkeit gegenüber den Sündern und in seiner Liebe zu den Jüngern, die er „bis zur Vollendung liebte“. Mit diesem Feuer will Christus die Welt entzünden!

2. Paulus erinnert uns daran: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5). Was haben wir daraus gemacht? Brennt es noch in unserem Herzen? Lodert es auf und entzündet es unsere Umgebung? Oder ist es nur ein flackerndes Flämmchen? Leben wir ein lauwarmes Christentum? Möge der Herr nicht von uns sagen müssen, was er zur Gemeinde von Laodizea sagte: „Du bist weder kalt noch heiß“ (Offb 3,15-16).

3. Wie können wir das Herz erwärmen? Indem wir uns dem Feuer nähern! Im „Evangelium des Thomas“, einem apokryphen Text aus dem 1.–2. Jahrhundert, der viele Jesus zugeschriebene Worte enthält, finden wir diese beiden Aussagen: „Ich habe Feuer in die Welt geworfen, und siehe, ich wache darüber, bis es entbrennt“ (Nr. 10); „Wer mir nahe ist, ist dem Feuer nahe, und wer fern ist von mir, ist fern vom Reich“ (Nr. 82). Der Herr, der nicht gekommen ist, „den glimmenden Docht auszulöschen“ (Mt 12,20), ist der Hüter des Feuers in unserem Herzen, doch wir müssen uns ihm im Vertrauen nähern. Die Angst, vom göttlichen Feuer „verbrannt“ zu werden, ist sehr real. In diesem Sinn kommentiert der große Theologe und geistliche Autor Hans Urs von Balthasar mit ernster Ironie:

„Wenn du Feuer in deinem Herzen hast, bewahre es gut in einem feuerfesten Herd und halte es bedeckt, denn wenn auch nur ein Funke überspringt und du es nicht bemerkst, wirst du mit dem Haus eine Beute der Flammen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Sei vorsichtig, wie du mit ihm umgehst, damit er nicht beginnt zu fordern und du nicht mehr weißt, wohin er dich treibt. Gott ist gefährlich. Sei achtsam, er verbirgt sich, er beginnt mit einer kleinen Liebe, mit einer kleinen Flamme, und ehe du dich versiehst, besitzt er dich ganz und du bist Gefangener.“ (Das Herz der Welt)

4. Etwas anderes kann auch geschehen: Die Asche kann das Feuer bedecken. Man muss von Zeit zu Zeit die Asche entfernen und das Feuer neu entfachen. Das griechische Verb (anazōpureō), das mit „neu entfachen“ (wieder anzünden, das Feuer unter der Asche schüren) übersetzt wird, erscheint nur einmal im Neuen Testament, nämlich in 2 Tim 1,6, wo Paulus zu seinem Schüler Timotheus sagt: „Darum erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes neu zu entfachen, die in dir ist.“ Zu welchem „Fächer“ sollen wir greifen, um das Feuer in unserem Herzen neu zu entfachen? Zum Hauch des Heiligen Geistes! Jeden Morgen bitten wir ihn, die Asche des vergangenen Tages zu entfernen, damit der neue Tag vom Feuer der Liebe durchdrungen wird.

5. Der Christ ist berufen, eine lebendige Fackel zu sein. Ja, ein lebender Dornbusch, wie ihn Mose am Sinai sah. Ein Spruch der alten Wüstenväter sagt:

„Ein Schüler fragte Vater Josef von Panephysis: ‚Was muss ich noch tun?‘, nachdem er ihm sein Leben des Gebets, Fastens, der Meditation und inneren Reinheit beschrieben hatte. Da stand der Alte auf, hob die Arme zum Himmel, und seine Finger wurden wie zehn Fackeln. ‚Wenn du willst‘, sagte er, ‚werde ganz Feuer.‘“

2. „Ich habe eine TAUFE, mit der ich getauft werden muss,

und wie bedrängt bin ich, bis sie vollzogen ist!“

Diese Aussage Jesu ist leichter zu verstehen. Er bezieht sich auf seinen Tod am Kreuz. Johannes betont, dass Jesus „der ist, der durch Wasser und Blut gekommen ist“ (1 Joh 5,6-8). Jesus stieg in die Wasser des Jordan hinab in Solidarität mit uns, aber die „Taufe“ des Blutes vollzieht er für uns. Jesus sagt, er sei „gedrängt“ (die wörtliche Bedeutung des griechischen Verbs, eher als „geängstigt“), dass dies geschehe.

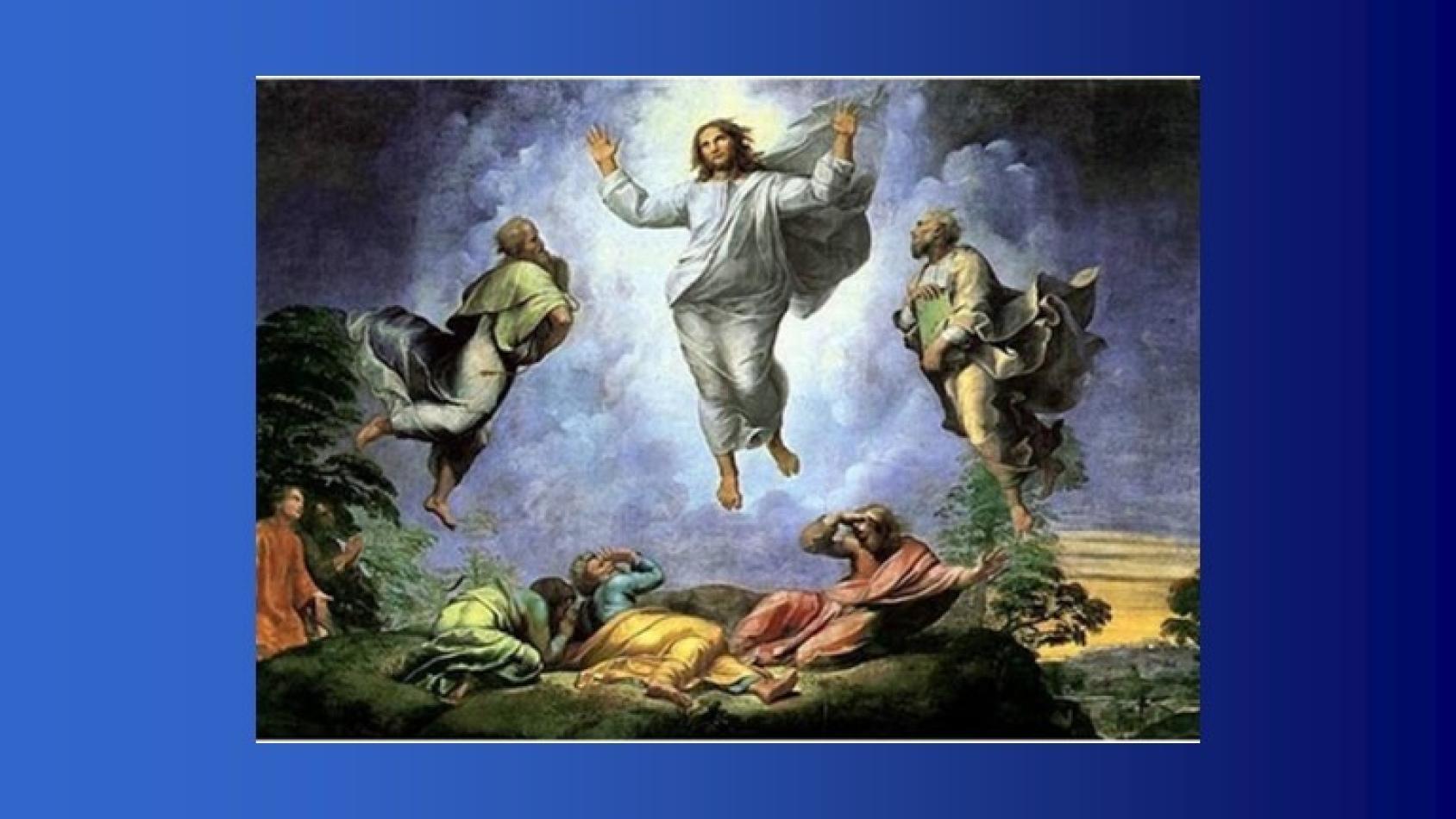

Es gibt eine Verbindung zwischen dem Bild der Taufe und dem des Feuers. Jesus spricht von der Notwendigkeit dieser Taufe, damit das Feuer der Liebe Gottes in der Welt entfacht werde. Die jüdischen Autoritäten wollten das Feuer seines Wortes und seiner Botschaft auslöschen, indem sie Jesus in die Wasser des Todes tauchten, doch mit seiner Auferstehung wird das Feuer des Geistes über die ganze Erde explodieren.

3. „Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen?

Nein, sage ich euch, sondern SPALTUNG.“

Diese Aussage Jesu ist gut verständlich. Sein Wort stört und ruft Unruhe, Widerstand und Opposition hervor. Es weckt uns aus falschen Friedenszuständen. Wo immer Christus eintritt, bringt er Aufruhr und Spaltung – in den Gewissen, in der Gesellschaft und sogar in der Kirche.

Wenn die Botschaft Jesu Feuer ist, dann ist der Christ ein Brandstifter. Er beunruhigt die Selbstgerechten und die Verteidiger des Status quo. Er prangert faule Kompromisse an. Er ruft den Widerstand derer hervor, die sich nicht um das Gemeinwohl kümmern, und derer, die die Natur und die Armen ausbeuten.

Das Feuer des Evangeliums lässt uns nicht in Ruhe. Deshalb suchen wir, oft unbewusst, Ausflüchte, um es ein wenig fernzuhalten. Und paradoxerweise kann das raffinierteste dieser Ausweichmanöver sogar das Gebet selbst sein, wie von Balthasar in dieser ironischen Provokation sagt:

„Wenn du seinem Blick nicht entkommen kannst, dann bete so lange, bis du ihn nicht mehr siehst. Es ist möglich. Bete, bis du ihn los bist. Bete zum nahen Gott, bis er ein ferner Gott geworden ist. Begrabe ihn unter Gebeten, bis er mit seiner Stimme verstummt.“ (Das Herz der Welt)