Daniel Comboni

Comboni Missionaries

Institutional area

Other links

Newsletter

In Pace Christi

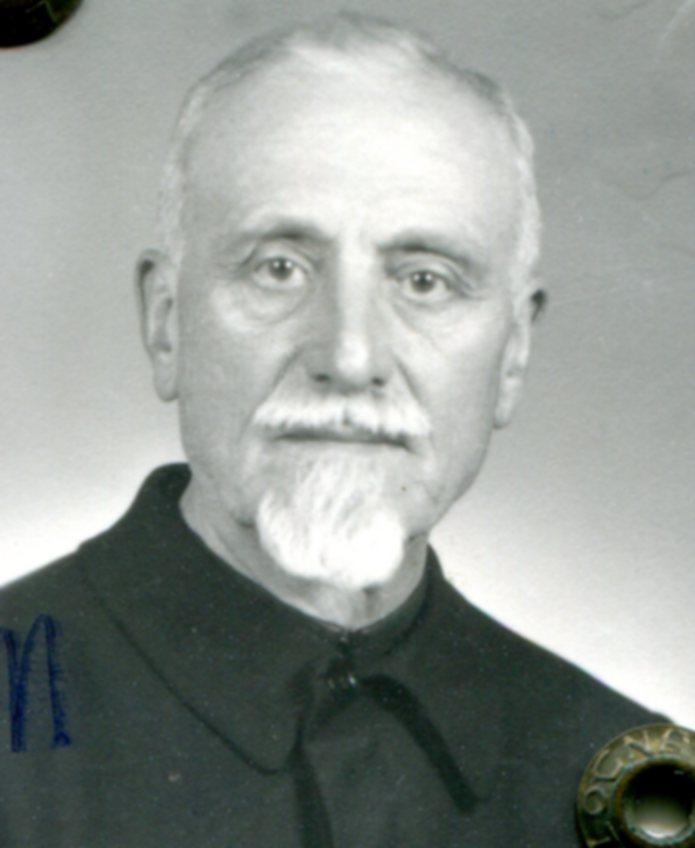

Michelon Matteo

Dopo un mese di degenza all'ospedale di Negrar e in Casa Madre per un tumore prostatico, P. Michelon spirava prima dell'alba del 3 marzo. Aveva raggiunto l'inizio dell’80° anno, una meta che lui stesso non sognava nel lontano 1909, quando scriveva dall'Egitto al Rev.mo P. Vianello, Superiore Generale: «Ho sperato di entrare con gli altri Confratelli nel Sudan, ma mi rassegno pienamente alla volontà dei Superiori e vedo che questo è per il mio meglio avendo una salute un po' precaria» (!).

Nato a Bassano del Grappa il 30 gennaio 1885, lasciava il Seminario di Vicenza per vestire l'abito della Congregazione il 13 ottobre 1904 e, finito il Noviziato, emetteva subito i Voti Perpetui nella festa dell'Immacolata del 1906. Nel volgere di pochi mesi riceveva tutti gli Ordini e il 18 agosto 1907 era ordinato sacerdote dal Card. Ferrari a 22 anni e mezzo.

Passò alcuni altri mesi in Casa Madre, e il 14 maggio 1908 s'imbarcava a Napoli per l'Egitto, destinato ad Hélouan. Qui studiò francese, inglese e arabo, e si dedicò al ministero e alla sorveglianza degli alunni. Il Collegio contava allora 80 esterni e 120 interni: altri non potevano essere ammessi per mancanza di locali.

Le sue prime impressioni furono ottime. «Ringrazio il Signore d'aver passato un anno e mezzo in questo posto dove ho imparato a lavorare, e far pratica delle persone e degli affari». E dopo le righe riportate in principio aggiungeva: «La benedizione del Signore è su quest'opera perché la carità regna sovrana fra i membri che la dirigono. Forse mi troverò con dei Confratelli santi, ma temo che un'armonia come qui difficilmente si troverà. Si vede in pratica che la carità è la virtù necessaria per noi religiosi, altrimenti non è che una guerra sorda, che neutralizza tutti gli sforzi».

Fu più di due anni al Cairo, al S. Cuore e alla Gesirah, e finalmente partì per il Bahr el Ghazal nella seconda metà del 1912. Da Wau fu trasferito a Mbili, dove alla fine del 1913 assisteva al primo battesimo di un Jur, conferito solennemente dal Rev.mo Mons. Stoppani, Prefetto Apostolico.

Fondatore di Raffili

Intanto era stata decisa l'erezione di una Stazione intermedia tra Wau e Mupoi, che fosse anche il «Villaggio di libertà» voluto dalla Società Antischiavista Italiana per commemorare il Centenario Costantiniano. Si era scelta una località posta sulla destra del Sueh (corso superiore del Jur), dove il Cap. Marchand, nel suo viaggio dall'Atlantico al Nilo (1898) aveva stabilito un fortino, presso le cateratte (in francese «rapides», donde «Raffili»). Qui i Missionari di Mupoi avevano già costruito una capanna-magazzino per riposarsi nei viaggi di trecento chilometri verso Wau e attendere il cambio di portatori.

Il 29 gennaio 1914 P. Michelon, Superiore, insieme a P. Cisco e ai Fratelli Calvi e Costa partirono da Wau per Raffili. Avevano caricato il necessario su tre carri, tirati da buoi, e speravano di raggiungere la meta in cinque giorni; ma la «strada della sete» era un sentiero impossibile ai carri, e occorsero quindici giorni per coprire i cento chilometri.

I fondatori di Raffili si accamparono sul vasto letto del fiume e con l'aiuto di alcune persone si affrettarono a preparare le dimore in fango e paglia, prima che cominciassero le piogge. Disposta intorno a un vasto cortile, la residenza aveva la cappella al centro, due capanne quadrate ai lati, come magazzino per la Stazione e per Mupoi, e per dimora altre sei piccole capanne rotonde, tre per lato. La nuova Stazione, o «Villaggio di libertà Costantino Magno», dedicata alla S. Croce, fu inaugurata il 25 aprile, festa dell'evangelista S. Marco.

Ma fino a quel momento i Missionari erano soli a celebrare le solennità cristiane, insieme con un catecumeno condotto da Wau. Per gli altri essi erano i «Tur»: gli stranieri. All'inizio della stagione delle piogge la gente cominciò a tornare dalla foresta verso le case e i campi; e alcuni ragazzi presero ad avvicinare i Padri. Con la conoscenza delle lingue zande e jur, a poco a poco venne carpito a questi ragazzi il segreto della lingua belanda e furono elaborati due dizionari.

Le piogge abbondantissime, intanto, rendevano quel posto un acquitrino ricoperto da un visibilio di zanzare, che invadevano anche le capanne; e in ottobre P. Michelon ebbe un attacco così forte di febbre nera che la gente diffuse la notizia della sua morte, e alcuni confratelli lontani ne suffragarono l'anima. Il Padre, invece, riuscì a superare la grave crisi e a riprendere il suo lavoro. La febbre nera se l'era buscata sobbarcandosi troppe corse nell'acqua durante la stagione delle piogge, anche se il ministero gli era reso più agevole e invitante da una preziosa bicicletta Bianchi, tipo per ufficiali, a gomme piene e scatto libero.

Il 29 giugno 1915 la Stazione di Raffili godé di una bella festicciola di famiglia per il battesimo del catecumeno condotto da Wau.

Tuttavia le difficoltà continuavano e logoravano il morale più del fisico. Nel novembre successivo, per esempio, P. Michelon tornava da Wau alla sua «povera Missione» «col cuore molto grosso, solo confidando nell'aiuto del Signore». Di salute non era forte come prima; gli mancavano i mezzi per attirare la gente, e coi tristi tempi della guerra ce n'era appena abbastanza per tirare avanti. Era ben convinto che la Stazione doveva continuare ad esistere, ma pur dicendo: «Non mi manca il coraggio, che mi sento superiore alle forze, con la grazia di Dio», chiedeva per il 1916 il regalo di essere esonerato dall'ufficio di Superiore.

Eppure il ministero cominciava a dare dei risultati minimi ma consolanti, date le difficoltà. Alla Stazione vi erano una dozzina di ragazzi. I catecumeni erano una quarantina. Nel villaggio vi erano tre famiglie, e sul lavoro abbondavano gli operai Belanda e Azande. Quasi tutti i villaggi, e il Capo stesso, si accostavano alla Stazione.

Occorreva però rifare le abitazioni dei Missionari, perché durante la stagione delle piogge la muffa invadeva le capanne, benché tenessero il fuoco sempre acceso. Il P. Michelon aveva quindi deciso e sperato di trasportare nel 1916 la Stazione in un posto più sano, mezz'ora più a sud, e aveva fatto preparare i mattoni e l'altro materiale; ma le circostanze imposero di rinviare di un anno il progetto.

I lavori cominciarono nell'agosto del 1916, appena finita la stagione delle piogge. Alla muratura pensava P. Gubert, novizio del mestiere, mentre i Fratelli provvedevano al resto. Le costruzioni avevano i muri alti tre metri, in mattoni. Il primo capannone (di m. 15 x 4) era diviso in quattro locali: refettorio, cucina, magazzino e dispensario. Un altro, identico, comprendeva le quattro stanze per i Missionari; e altri due, simmetrici, servivano l'uno da chiesa e l'altro da dormitorio per i ragazzi. Al centro, al posto della futura chiesa, vi era una tettoia per ricevere gli ospiti. All'estremità del lungo piazzale si stendevano altre tettoie per officina, scuola, ecc. A Pasqua del 1917 i Missionari fecero il trasloco, e pur «rimettendoci il filo della schiena», parve loro «d'essere usciti da una tana all'aria aperta».

Ora P. Michelon poteva attendere con più lena al catechismo, alle visite ai villaggi e alle relazioni con le autorità; e alla fine del 1917 si rallegrava nel vedere che la chiesetta cominciava a riempirsi in modo consolante. La gente era attirata specialmente dalla distribuzione di medicine: da un raggio di cento chilometri venivano a farsi curare con una perseveranza singolare. La Stazione pareva bene avviata, anche se di battesimi di Belanda ne erano stati amministrati solo tre «in ar-ticulo mortis» nell'ottobre 1916.

Il morale di tutti i missionari del Bahr el Ghazal veniva sostenuto e rinvigorito dall'elevazione del territorio a Vicariato Apostolico. E il 25 aprile 1918 anche P. Michelon era a Wau ad ossequiare S. E. Rev.ma Mons. Stoppani che tornava dal Cairo dopo la consacrazione episcopale.

Una terribile prova l'attendeva però al principio del 1919. Il 6 febbraio in pochi minuti un violentissimo incendio distruggeva l'intera stazione, lasciando tutti senza dimora e senza averi. Ben presto la stazione fu ricostruita e il Sabato Santo, a cinque anni dalla sua fondazione, il Superiore del Bahr el Ghazal, P. Bertenghi, amministrava il battesimo solenne ai primi dieci catecumeni Belanda, imponendo al più anziano il nome di Matteo, in onore del superiore di Raffili. Ma nessuno dei fondatori era presente a quella festa: anche P. Michelon era partito per l'Italia senza avere la consolazione di vedere l'alba di quel giorno.

Procuratore e Superiore Ecclesiastico

In quell'anno, 1919, si tenne il terzo Capitolo Generale della Congregazione e si pensava a sistemare definitivamente a Thiene una Scuola Apostolica per aspiranti Fratelli. Ne fu affidata la direzione a P. Michelon. Nonostante questo ufficio di fiducia, la sua permanenza in Italia fu breve. Anche se non perfettamente rimesso in salute, il 5 dicembre 1921 egli salpava da Brindisi per tornare al Cairo, dopo nove anni di assenza.

Nel primo anno poté godere di un'ampia libertà, e soffrì soltanto per la mancanza di movimento; ma un po' alla volta i suoi impegni crebbero ed egli ebbe la piena responsabilità dell'Amministrazione, dal cui funzionamento dipendevano allora in gran parte le Missioni del Sudan e altre opere della Congregazione. Egli doveva attendere alla registrazione dei conti, alla spedizione delle merci alle Missioni, alla corrispondenza ordinaria con i Superiori, le Missioni e i Missionari. Doveva pensare anche ai Confratelli di passaggio per le Missioni o per l'Italia, e a quelli che si fermavano in Egitto per cure; e il suo onere divenne davvero gravoso quando, in qualche inevitabile momento, per mancanza di personale ebbe sulle spalle l'intero lavoro della Procura, della chiesa e della casa.

Tornò in Italia nell'aprile 1932, atteso nella Scuola Apostolica di Sulmona. Salutò con gioia l'Abruzzo e ne scalò con passione le montagne; ma alla fine di agosto dell'anno seguente doveva lasciare anche quella Casa per prepararsi a tornare nel Sudan.

Il 10 gennaio 1933 la Santa Sede aveva eretto la missione «sui iuris» di Kodok, divenuta poi Prefettura Apostolica di Malakal. Si intendeva così dare nuovo impulso alle stazioni situate tra gli Shilluk, nel momento in cui la gente, affamata dalle cavallette che ne avevano distrutto i raccolti, si avvicinava alla Chiesa (per esum ad Iesum).

Il 16 luglio P. Michelon era nominato Superiore Ecclesiastico di quella Missione ed egli, confidando più nel Signore che nella sua salute, in dicembre partiva e stabiliva la sede a Lul. Pratico del suo dovere, immediatamente chiedeva molti Missionari, in vista di una vociferata abolizione delle norme che confinavano l'apostolato della Chiesa cattolica alla riva sinistra nel Nilo.

La sua salute non lo sorresse, e quasi subito, a 50 anni, dovette rinunciare definitivamente al suo ufficio e all'Africa.

Consigliere ed... erborista

I suoi ultimi trent'anni P. Michelon li passò quasi interamente a Trento (1935-1946 e 1959-1964) e a Bologna (1946-1959). La sua presenza era sempre gradita per la giovialità e la carità; e i suoi preziosi consigli, largamente richiesti dai confratelli, rivelavano la sua consumata esperienza.

Nella Scuola Apostolica di Trento si dedicò al ministero e all'insegnamento del francese e dell'inglese. Dalla quiete di Fai, dove la comunità si era rifugiata durante la guerra, vide con sommo dolore distrutta dai bombardamenti la vecchia Casa e aiutò i Superiori a preparare i piani per la nuova. A Trento tornò per gli ultimi anni, e chiese di esservi sepolto.

A Bologna provvide al trasferimento della prima Casa, e si prestò generosamente al ministero. Anche a 64 anni e col massimo caldo di un agosto eccezionale, la domenica celebrava tre SS. Messe, percorrendo ventotto chilometri, benché le comunicazioni non fossero facili e si trattasse di Messe antimeridiane con l'obbligo del digiuno assoluto.

Soprattutto in questi anni poté dedicarsi alla sua passione per le erbe medicinali. Amante della natura, nelle ore libere ne era sempre in cerca e ne riempiva la stanza. A Trento e a Bologna si era guadagnato una numerosa clientela di pazienti, che serviva e seguiva con carità, approfittando della sua opera per far del bene anche alle anime.

Era particolarmente attento ai Confratelli, sempre pronto a suggerire le cure del caso e della stagione, come rivelano queste righe: «Per conservare l'organismo in buona efficienza è opportuno ricorrere a Madre Natura che sapientemente, benché lentamente, ma sicuramente, è la migliore conservatrice e riparatrice dei malanni della nostra esistenza. La spesa non è grande, purché si abbia la buona volontà di adattarsi alle esigenze di queste cure naturali. Se le ruote sono ben lubrificate, anche il resto può tirare innanzi speditamente e senza inconvenienti.

Ho una specialità per i bagni caldi ai piedi. Ha eseguito la cura del castagno d'India per le vene varicose? Dia sempre grande importanza al tè serotino di biancospino: serve a regolare il cuore e ad alleggerire la pressione delle vene. Adesso sarebbe il momento più opportuno per eseguire una cura Kneipp alle piante, con qualche altra concomitante e sussidiaria».

Da buon discepolo della scuola salernitana P. Michelon finì per diventare molto più che un dilettante, al punto che, a 75 anni, il 15 settembre 1959, conseguiva il diploma di erborista presso l'Università di Padova.

Così, con la sua «salute un po' precaria» egli ha servito fedelmente il Signore e la Congregazione fino agli 80 anni.

Da Bollettino n. 69, aprile 1964, p. 877-882