Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

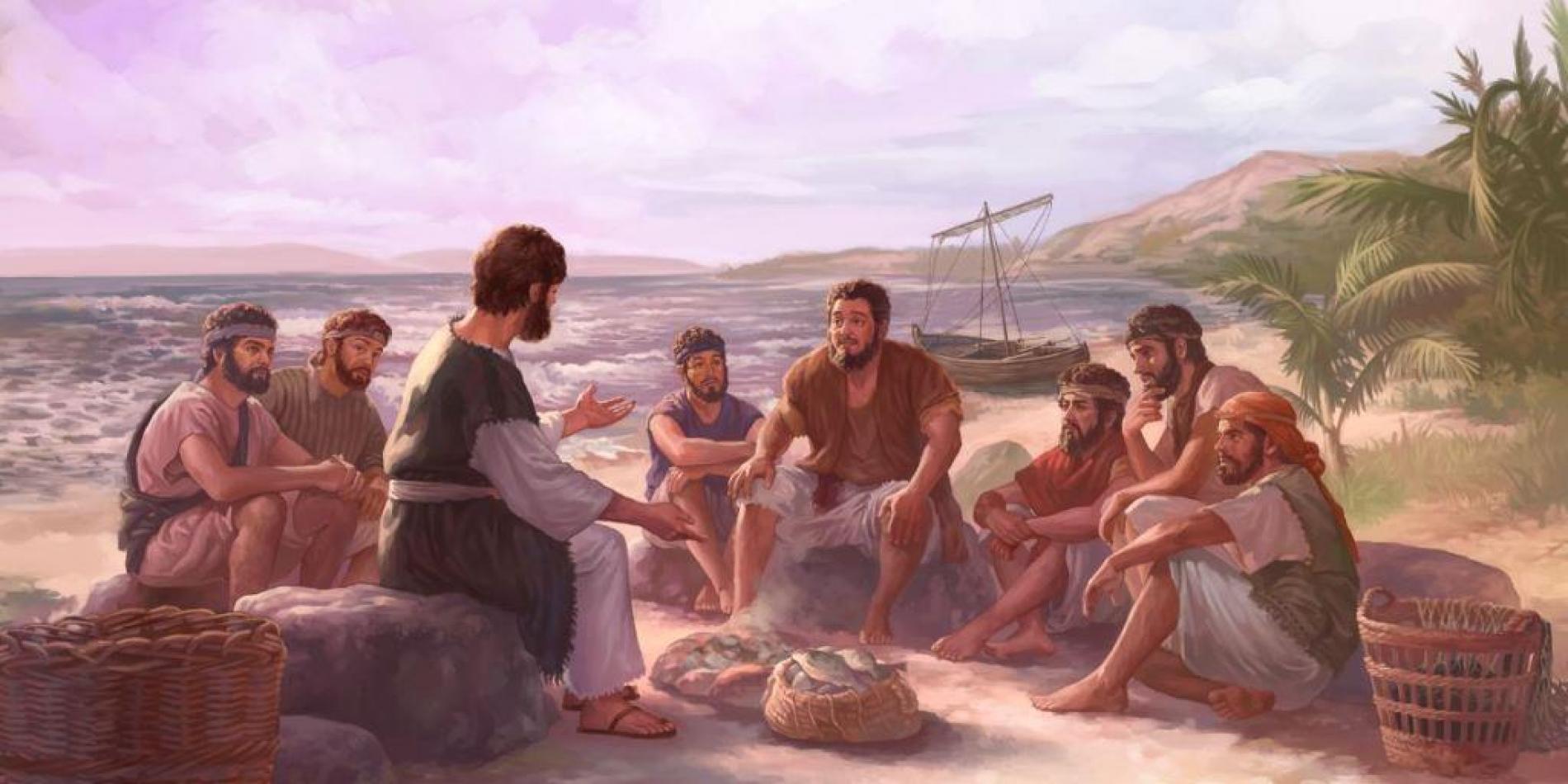

Dimanche dernier, saint Jean nous a raconté les deux apparitions de Jésus aux disciples à Jérusalem, survenues un dimanche, alors qu’ils étaient enfermés dans le Cénacle. Aujourd’hui, il nous présente sa manifestation dans un tout autre contexte : nous ne sommes plus dans la ville sainte, mais en « Galilée des nations », une terre de foi incertaine ; ce n’est plus un dimanche, mais un jour de semaine, dans un environnement profane. Le Ressuscité ne se rencontre pas seulement dans l’espace sacré de l’Église, le dimanche, mais aussi dans les réalités de tous les jours, dans le travail, dans le quotidien.

« C’est le Seigneur ! »

Jean 21,1-19

Dimanche dernier, saint Jean nous a raconté les deux apparitions de Jésus aux disciples à Jérusalem, survenues un dimanche, alors qu’ils étaient enfermés dans le Cénacle. Aujourd’hui, il nous présente sa manifestation dans un tout autre contexte : nous ne sommes plus dans la ville sainte, mais en « Galilée des nations », une terre de foi incertaine ; ce n’est plus un dimanche, mais un jour de semaine, dans un environnement profane. Le Ressuscité ne se rencontre pas seulement dans l’espace sacré de l’Église, le dimanche, mais aussi dans les réalités de tous les jours, dans le travail, dans le quotidien.

Une journée de travail

Tout part de l’initiative de Simon-Pierre, qui décide d’aller pêcher. Ses compagnons se joignent à lui : « Nous venons avec toi. » On se demande : que signifie ce geste de Pierre ? Est-ce l’ennui, l’incertitude, l’absence du Maître ? Ou un retour au passé, à la vie d’avant, après trois années passées à la suite de Jésus ? Il nous arrive aussi de vivre de telles situations. Après une expérience passionnante qui s’interrompt brusquement, nous laissant déçus et désorientés, la tentation est grande d’oublier et de « revenir à la vie d’avant ».

Mais le récit suggère autre chose. L’évangéliste introduit des éléments symboliques. Il ne s’agit pas d’une simple partie de pêche, mais de la mission qui leur a été confiée : être « pêcheurs d’hommes ». On parle de la barque de Pierre (symbole de l’Église), des sept disciples (symbole de la totalité de la communauté chrétienne, contrairement aux douze qui représentent Israël), de la mer (symbole des forces hostiles à la vie), et de Tibériade, ville construite par Hérode Antipas en l’honneur de l’empereur Tibère, ville semi-païenne que Jésus n’aurait jamais visitée, jugée impure car édifiée sur un cimetière (F. Armellini).

Bref, une mission très semblable à la nôtre aujourd’hui. Dans cette barque, représentés par les sept, nous sommes aussi présents, avec tous ceux qui luttent pour libérer le monde des puissances du mal.

Une nuit de frustration

« Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. »

Pourquoi ? Par manque de compétence ? Ou bien est-ce la confirmation que, sans Lui, nous ne pouvons rien faire ? Nous avons tous connu ces moments de frustration, de sentiment d’inutilité, d’avoir perdu notre temps… La maturité humaine et chrétienne passe aussi par ces épreuves. Notre condition est de travailler dans la « nuit », sans résultats garantis.

Une aurore d’espérance

Mais après chaque nuit, une aurore finit toujours par poindre, apportant lumière et espérance à notre vie. Cette lumière et cette espérance viennent de « l’Inconnu » qui apparaît sur le rivage :

« Quand déjà l’aurore pointait, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. »

Peut-être était-il là toute la nuit, mais leurs yeux ne pouvaient le reconnaître.

« Jésus leur dit : “Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?” Ils répondirent : “Non.” Il leur dit : “Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez.” Ils le jetèrent et ils n’arrivaient plus à le ramener, tant il y avait de poissons » : 153 gros poissons, un chiffre énigmatique symbolisant l’abondance et peut-être l’humanité entière à sauver.

Jésus les appelle affectueusement « mes petits enfants ». Ainsi il nous appelle encore aujourd’hui, spécialement dans nos moments de tristesse, de découragement. Et il nous indique où jeter le filet : à droite, du bon côté, celui du bien présent en chaque personne.

« Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : “C’est le Seigneur !” »

Pierre et Jean sont les protagonistes de ce dimanche, comme Thomas l’a été dimanche dernier. Ils ne sont pas rivaux, mais complémentaires : ils représentent l’institution et le charisme, l’élan et la réflexion, l’action et la contemplation. Deux piliers essentiels de la vie chrétienne.

Un matin de consolation

« Une fois à terre, ils voient un feu de braise, avec du poisson dessus, et du pain... Jésus leur dit : “Venez manger.” »

La rencontre avec le Ressuscité se conclut autour du feu pascal, dans un moment de convivialité. L’invitation à manger évoque l’Eucharistie. Le pain et le poisson sont des symboles christologiques fréquents dans la première communauté chrétienne.

Mais quelque chose dans l’air printanier de ce matin empêchait la joie d’éclater pleinement. Les flammes de ce feu rappelaient à Pierre cette nuit où, justement autour d’un feu, il avait renié le Maître trois fois. Les autres disciples aussi n’osaient croiser le regard de Jésus. Personne n’avait la conscience tranquille. Ils s’attendaient à tout instant à un reproche. Mais rien de tout cela n’arriva. Jésus, avec une extrême délicatesse et une tendresse infinie, dissipa la sombre nuée suspendue sur Simon-Pierre.

« Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : “Simon, fils de Jean, m’aimes-tu (verbe grec agapan) plus que ceux-ci ?” Il répondit : “Oui, Seigneur, tu sais bien que je t’aime (philein).” Jésus lui dit : “Pais mes agneaux.” »

Jésus utilise le verbe agapan, qui signifie un amour total, inconditionnel (agapè), tandis que Pierre répond avec philein, exprimant un amour d’affection et d’amitié (philia). À la troisième demande, Jésus s’adapte à Pierre et utilise lui aussi philein :

« “Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?” Pierre fut attristé de ce qu’il lui ait demandé pour la troisième fois : “M’aimes-tu ?” Et il dit : “Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime.” Jésus lui dit : “Pais mes brebis.” »

À Pierre, qui s’était montré peu fiable, Jésus confie son troupeau. Il le constitue pasteur, un titre messianique qu’il avait jusque-là réservé à lui-même.

« Puis il lui dit : “Suis-moi.” ». Suis-moi, pour être le Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis.

Un modèle admirable de consolation

Je conclus par ce beau commentaire du cardinal Carlo Maria Martini :

« L’attitude de Jésus est un modèle admirable de consolation qui, passant outre aux défauts, discerne le meilleur de la personne. »

Le Ressuscité ne reproche rien à personne. Certes, il avait repris les deux disciples d’Emmaüs et les onze pour leur incrédulité, mais sans jamais évoquer leur infidélité ou leur trahison (Luc 24,25 ; Marc 16,14).

« Voilà la véritable consolation royale : ne pas profiter de l’humiliation d’autrui pour le ridiculiser, l’écraser, l’écarter, mais le relever, lui redonner courage et responsabilité. Pour consoler ainsi, je crois qu’il faut être comme Jésus, c’est-à-dire posséder en soi une grande joie, un grand trésor, que l’on peut alors facilement transmettre. Le Seigneur, qui a le trésor de sa vie divine, fait descendre la consolation comme un baume, goutte à goutte. Et nous aussi, certains d’être en communion avec lui, pouvons faire descendre la consolation, goutte à goutte, sans reproche ni orgueil. »

Et c’est justement grâce à cette consolation que les apôtres, après avoir été flagellés, « quittèrent le Sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus » (première lecture).

P. Manuel João Pereira Correia, mccj

Pour un monde nouveau, la mission

Jean 21, 1-19

Le texte qui combine à la fois une apparition du Ressuscité, un repas eucharistique et un envoi en mission n’est-il pas à lire comme un appel à une nouvelle pastorale ?

Premier fait : c’est la nuit. Pierre (le premier évêque) prend l’initiative de la pêche (la pastorale). Il se conduit en « chef », mais, avec les disciples, c’est l’échec. Premier enseignement : pas de possibilité d’avancer en Église dans le monde sans faire retour au Ressuscité. C’est le matin. Chaque jour est un commencement, le Vivant invite les disciples à prendre une nouvelle direction. Le monde a changé. N’est-ce pas dans des outres neuves que l’on met le vin nouveau (la Bonne Nouvelle) ?

Deuxième fait : c’est après avoir suivi le conseil de l’inconnu au bord de la mer de Tibériade que « le disciple que Jésus aimait » reconnaît le Christ ressuscité. Deuxième enseignement : tout « chef » qu’il est, Pierre a besoin des autres, et en particulier ici, du « disciple que Jésus aimait », pour comprendre les événements. Pour « voir » dans les événements, dans un acte interprétatif qui passe par un acte de foi, la présence du Vivant. D’ailleurs, le lecteur peut sentir entre les mots la tension persistante entre Pierre et le « disciple que Jésus aimait », comme une compétition entre les deux rôles ou les deux magistères qu’incarnent les deux hommes. Un appel au dialogue et à la complémentarité des ministères entre prêtres et laïcs, à la collégialité à inventer entre les baptisés, peuple de Dieu, pour exercer le « sacerdoce commun » (Vatican II) ? Au passage, le lecteur peut remarquer que, contrairement au récit de l’arrivée de Pierre et du « disciple que Jésus aimait » au tombeau (20, 1 à 10), Pierre prend très nettement la première place avec ce dialogue très émouvant avec Jésus : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? ».

Troisième fait : la pêche rassemble une impressionnante diversité de poissons. Cent cinquante-trois et des gros, précise le texte. Troisième enseignement : c’est bien l’universalité de l’Homme qui est visée dans la pastorale, au-delà des différences entre les hommes et les femmes selon la couleur de leur culture, de leur peau ou de leur sexualité. La Parole de Dieu s’adresse à tous les hommes et à toutes les femmes sur la terre, sans exception.

Quatrième fait : Pierre tire le filet de pêche à terre, un filet qui ne se déchire pas. Quatrième enseignement : compte tenu de la variété des situations possibles et des directions à prendre, il y a une nécessité d’avancer ensemble, ce qui n’exclut pas de lancer différentes expériences de pastorales, au contraire. Pierre assure l’unité.

Enfin, cinquième fait : le Ressuscité invite les disciples à partager un repas. Le pain donné est le don de Jésus sur la croix, cette parole qui libère. Cinquième enseignement, à moins qu’il soit en fait le premier : ce qui permet de reconnaître le Vivant, c’est le partage entre tous. D’où le feu de braise pour le repas ; pas celui de la trahison (18, 18), mais le feu de la fraternité. Chez l’évangéliste Jean, le repas eucharistique s’ancre dans l’action au service des autres, de tous les autres. À ce stade, tout commence ou tout fini. Chez l’individu, les résistances psychologiques ne peuvent qu’être extrêmes, à l’image de la croix : rien n’est plus psychiquement redoutable que la confrontation à l’autre, à l’étranger, à celui qui pourrait menacer son intégrité. Mais n’est-ce pas là, à cette frontière entre la « vie » et la « mort » de l’être en tant qu’Homme, entre « éros » et « thanatos », au seuil du vrai grand défi de son existence, que s’entend l’appel du Vivant à naître à soi-même, à naître à « l’humain » dans l’accueil en soi de l’universel qui passe par la reconnaissance de l’altérité de l’autre, et que commence la mission de l’Église pour un monde nouveau ? Là où, par peur, face à l’inconnu, l’on ne voudrait peut-être pas aller…

P. Daniel Duigou, prêtre et journaliste

Sur le rivage…

Aux heures d’incertitude et de désarroi, dans la vie personnelle, familiale ou communautaire, il est souvent sage et sain de continuer à marcher sur la route toute simple du quotidien et à partir des éléments habituels de notre fidélité.

C’est bien ainsi que Pierre a réagi en Galilée. Il sentait un certain flottement dans l’esprit des disciples. Tous étaient encore sous le choc des évènements, et leur foi dans le Ressuscité demeurait encore bien timide. De plus Pierre percevait bien que l’inaction pouvait désagréger les personnes. Et nous le voyons prendre une décision inattendue, qui révèle à la fois son tempérament de chef et sa santé spirituelle : « Je vais à la pêche ! ». Les autres n’attendaient que cela : « Nous allons aussi avec toi ! »

Il fallait prendre cette initiative. En attendant des directives précises de Jésus, en attendant sa présence plus sensible, Pierre propose de retrouver dans un travail d’équipe les automatismes d’autrefois. C’est vigoureux. C’est dynamisant … Et pourtant ils vont peiner toute une nuit sans rien prendre. Mais Jésus les rejoint tous ensemble au moment de l’effort infructueux, et il se fait reconnaître par des signes qu’il donne au niveau de l’action entreprise : – d’abord l’abondance de la pêche, la surabondance annoncée par les prophètes pour les jours du Messie et que les disciples ont connue déjà à Cana et lors de la multiplication des pains, – et surtout la disproportion de ce que Jésus donne en quelques instants avec les échecs répétés tout au long de la nuit. Quand Jésus exauce, c’est toujours royal.

Tous voient la pêche, tous mesurent la réussite, mais un seul devine, un seul a immédiatement l’éclair de la foi, celui qui depuis toujours s’efforçait d’entrer dans le style de Jésus, celui qui était suffisamment pauvre de lui-même pour percevoir les signes de Jésus au ras des événements, au creux du quotidien ; « C’est le Seigneur ! ». Immédiatement on entend un plongeon, puis l’on voit des gerbes d’eau qui foncent vers le rivage. Le disciple que Jésus aimait a été le premier à voir et à dire ; mais Pierre a été le seul à se jeter à l’eau, comme pour s’y laver de ses reniements avant de rencontrer le regard de Jésus. Il avait péché plus lourdement : il serait le premier à revenir ; et il allait faire ce jour-là, au petit matin, l’expérience merveilleuse du pardon de Jésus.

Dans le court dialogue qu’ils auront après le repas, Jésus ne lui fait aucun reproche. Le passé n’est même pas évoqué … cette fameuse nuit où par trois fois Pierre avait déclaré : « Je ne connais pas cet homme ! » Le mot pardon n’est même pas prononcé, et c’est en redisant trois fois son amour pour le Christ que Pierre se découvre pardonné, transfiguré, recréé par un amour plus puissant que toutes les morts spirituelles.

Il ne pourra pas effacer sa chute, oublier son heure de faiblesse ni la faiblesse qui l’habite à toute heure ; mais désormais sa trahison ne reviendra plus à sa mémoire que sertie dans le pardon, reprise et lavée dans la miséricorde de Jésus. « Simon, Simon, j’ai prié pour toi, disait Jésus quelque heures avant de mourir, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu (converti), affermis tes frères » (Lc 22,31s). C’est un homme tombé qui va devenir la pierre de fondation de l’Église. C’est un homme capable de lâcheté que le Ressuscité va établir pasteur de son propre troupeau. Pierre sera berger pour le compte du « chef des bergers », au service du Berger modèle, et il ira, lui aussi, jusqu’à donner sa vie pour le troupeau de Jésus. C’est ainsi, à l’imitation du Seigneur, que dans sa mort il va « glorifier Dieu » (v.19).

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d