Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

Venerdì 27 novembre 2020

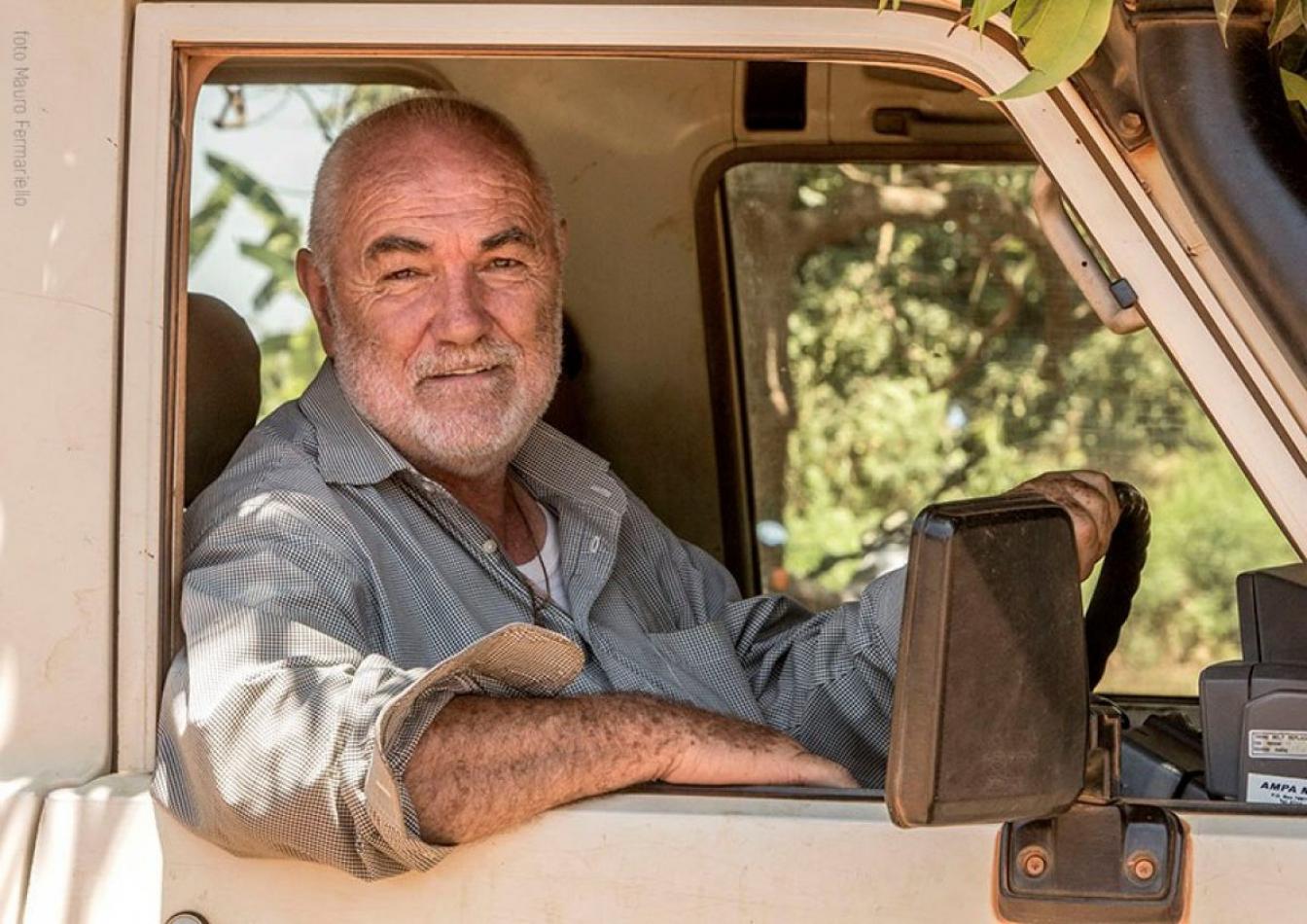

Anche in Uganda sono morti di Covid-19 alcuni missionari comboniani. Ne vogliamo ricordare uno in particolare, il trentino fratel Elio Croce, scomparso l'11 novembre a 74 anni. Nel paese dal 1970, era rimasto anche quando imperversava l’epidemia di ebola. Sempre dalla parte dei più deboli. [Testo: Maurizio Balducci – Nigrizia. Foto credit: Mauro Fermarielo]

Per noi missionari in Uganda Elio Croce era una specie di mostro sacro, un mito vivente. Eppure non sempre l’incontro con lui soddisfaceva le aspettative. Il primo impatto era con un tipo burbero e spesso di poche parole, un uomo delle montagne.

Il modo migliore per raccontarlo è descrivere la sua espressione quando prendeva in braccio un bambino malato; gli occhi gli si trasformavano, il volto si rilassava e sorrideva teneramente. Penso a lui come a un gigante buono dietro una pelle d’orso. La sua ospitalità, quando riuscivi a trovarlo, era squisita, e si sentiva che in quel momento tu eri l’oggetto di tutta la sua attenzione.

Camminare con lui dentro il St. Mary’s Lacor Hospital di Gulu, nel martoriato nord dell’Uganda, era impressionante. Si percepiva l’autorità morale di quest’uomo che aveva contribuito a creare dal nulla un complesso medico di tutto rispetto. Rispetto – e devozione – che gli veniva attribuito da tutti, dal personale medico alla gente comune. Come tanti fratelli comboniani, Elio non amava essere al centro dell’attenzione ma si poteva contare sul fatto che nelle retrovie lui c’era, sempre…

Conosceva ogni angolo dell’ospedale e il suo staff. I suoi commenti erano chiari e secchi, a volte quasi dissacranti, ma distruttivi mai! Piuttosto motivati da un reale interesse per i malati e per il dolore e il disagio dei famigliari che in Uganda, come in molte altre parti del continente, devono farsi carico dell’assistenza al paziente iniziando dal cibo e dalla lavanderia.

La sua rassicurante presenza è stata importante anche per la massa di persone che per più di un decennio ogni sera era costretta a lasciare le proprie case per trasferirsi al riparo nel perimetro, in qualche modo sicuro, del grande ospedale, per fuggire agli attacchi dei gruppi armati. Elio, e l’ospedale da lui voluto, rappresentavano un porto sicuro.

Era capace di trasformare in qualcosa di simile a “casa” un luogo dove la gente si ammassava, privata della privacy e di ogni comfort, consapevole che ogni giorno potesse essere l’ultimo. Penso che lui abbia contribuito enormemente a fare di questa massa di migliaia di persone una “famiglia”.

In questo senso non marginale è stata la recita del rosario, ogni sera, all’unica luce della veranda. Forse in quel momento non esisteva più neanche conflitto tra cattolici e protestanti. E quella è stata una tradizione di preghiera che non s’è mai più interrotta, neanche con il ritorno alla normalità, tanto era diventata importante, simbolica. E l’anima della preghiera era lui, fratel Elio.

Se parlava con molta naturalezza dei vari reparti dell’ospedale (come se fossero la cosa più normale in un territorio come quello di Gulu), un certo orgoglio traspariva invece da quello che considerava, e a ragione, come il suo gioiello: la pediatria oncologica. Sono convinto che fosse per lui come una scommessa personale col Padreterno.

Di un reparto simile se ne sentiva il bisogno, visto il crescente numero di casi di tumore infantile in Uganda, ma difficilmente si sarebbe potuto realizzare, visti i costi di gestione che costantemente strangolavano Lacor come ogni struttura di sanità privata, l’unica che veramente funziona nel paese.

Ma lui c’è riuscito. «Risparmiando di qua e di là…», diceva sornione (e come fosse stato fosse possibile solo lui lo sapeva). Sta di fatto che ha creato un gioiello incredibile, con 105 letti che si occupano di tumori infantili, anche rari. Tutto è a misura di bambino, con pareti colorate ed un ambiente luminoso che dà serenità.

Vista l’impossibilità di avere delle incubatrici c’è un’intera stanza riscaldata dove le mamme stanno insieme ai loro bambini. Elio ha creato qualcosa che in Uganda non esisteva. Un vero spettacolo di funzionalità ma non solo. E i risultati sono spettacolari. Dove si arriva con l’amore vero! E Elio la gente l’ha amata davvero.

Lo ha dimostrato nei lunghi anni della guerriglia e durante l’epidemia di Ebola del 2000 che si è portata via tanti collaboratori, molti dei quali poco più che ragazzi e ragazze, ancora studenti e giovani suore, che han sacrificato la vita per la gente.

L’ultimo è stato il dottor Matthew Lukwiya, l’erede dei fondatori, i coniugi Piero e Lucille Teasdale-Corti, alla guida dell’ospedale. Una persona carismatica, la cui scomparsa apriva grosse preoccupazioni sul futuro dell’ospedale. Elio, con la sua tenuta da astronauta, non si risparmiò e certo corse dei rischi. Tutto questo lo racconta in “più forte di Ebola”, spaventoso diario di quei giorni infernali, tanto simili a quelli che stiamo vivendo oggi, solo che ebola è ancora più contagiosa e mortifera del coronavirus.

Quando ci fu il rischio che una bella istituzione, il St Jude’s children’s home, potesse chiudere, fratel Elio se ne fece carico dedicandocisi «negli avanzi di tempo». Come per i soldi risparmiati per realizzarlo, si faticava a credere che Elio avesse tempi morti… E così per anni lui divenne anche l’anima anche di questa realtà sorprendente dove gli orfani trovano casa. Significativo che il nome, come spesso in Uganda, non sia orfanatrofio ma piuttosto “casa dei bambini”, e l’intuizione bella di questa istituzione è nel farla percepire quanto più possibile, come “casa”.

Il St Jude’s accoglie soprattutto bambini e ragazzi d’ambo i sessi con disabilità fisica e mentale anche gravi, rifiutati dalle famiglie perché disabili o perché semplicemente non riuscirebbero a prendersene cura adeguatamente, o per incuria. Tradizionalmente la disabilità è infatti vista come una maledizione, fatto che aggiunge il peso dello stigma alla malattia.

I ragazzi vivono in gruppi familiari affidati alle cure di una “mamma” che vive con loro e di loro si prende cura amorevolmente (e quante storie commoventi si ascoltano…). La scuola è interna ma non per questo è un ghetto, bensì aperta ad altri ragazzi del quartiere che la frequentano come fosse una scuola normale. In questa organizzazione le laiche missionarie comboniane che vi risiedevano hanno giocato un ruolo fondamentale. I bambini vengono così seguiti in modo olistico, non solo dal punto di vista medico e scolastico, ma globale.

Per portare avanti il St Jude’s e l’ospedale, soprattutto il padiglione pediatrico, serve una gran disponibilità quotidiana di cibo e latte, difficile da reperire. Così un altro cruccio di fratel Elio era la “farm”, cioè la fattoria dislocata fuori città. Questa fu all’inizio un ambito di lavoro completamente nuovo per Elio e non sempre gli fu possibile gestirla al meglio per la difficoltà a reperire non tanto manodopera ma responsabili. Come per le altre istituzioni, anche qui era alla costante ricerca di persone che potessero dargli una mano.

L’arcivescovo di Gulu ha definito fratel Elio un “martire della carità”, non il primo comboniano insignito di questo titolo lusinghiero. Martire non tanto, credo, per quest’ultimo passaggio della sua vita, quanto piuttosto per la coerenza e coraggio con cui ha vissuto la sua vita intera dimentico di se stesso e proteso verso l’altro.

Credo che lui abbia risposto bene all’interrogativo pressante di Papa Francesco: io per chi sono? E anche al suo aforisma “chi non vive per servire non serve per vivere”. Quanta vita hai dato a tanti, noi missionari compresi. Grazie fratel Elio e non dimenticarti di pregare per noi, magari al rosario della sera, se ancora c’è dove sei adesso.

[Maurizio Balducci – Nigrizia]