Daniel Comboni

Missionnaires Comboniens

Zone institutionnelle

D’autres liens

Newsletter

Le passage évangélique de ce dimanche (Luc 10,25-37) raconte la parabole du soi-disant Bon Samaritain. Un docteur de la Loi demande à Jésus ce qu’il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Jésus l’invite à répondre lui-même, et le scribe fait une synthèse parfaite de la Loi : aimer Dieu et son prochain. Mais à la question : « Qui est mon prochain ? », Jésus répond par une parabole.

15e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C

Luc 10,25-37 : « Qui est mon prochain ? »

Le passage évangélique de ce dimanche (Luc 10,25-37) raconte la parabole du soi-disant Bon Samaritain. Un docteur de la Loi demande à Jésus ce qu’il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Jésus l’invite à répondre lui-même, et le scribe fait une synthèse parfaite de la Loi : aimer Dieu et son prochain. Mais à la question : « Qui est mon prochain ? », Jésus répond par une parabole.

Un homme, descendant de Jérusalem à Jéricho, est attaqué par des brigands. Le parcours de 27 km, avec un dénivelé d’environ mille mètres (de Jérusalem, à +750 m, jusqu’à Jéricho, à -250 m), était très dangereux car il traversait une zone escarpée et aride du désert de Judée, propice aux embuscades. Pour cette raison, on le parcourait généralement en caravane.

Dans la parabole, Jésus présente l’attitude de trois personnages face à l’homme blessé : un prêtre, un lévite et un Samaritain. Le prêtre et le lévite, tous deux liés au culte du Temple, voient et passent outre. À ce stade, les auditeurs auraient attendu un troisième personnage « laïc », avec une pointe de critique anticléricale — critique qui n’aurait sans doute pas déplu à l’époque, ni aujourd’hui.

Mais Jésus introduit un Samaritain, c’est-à-dire un hérétique, un étranger, un ennemi. Tous attendent de voir ce qu’il fera. Et voilà que le Samaritain, « en le voyant, fut saisi de compassion ». À ce moment-là, tous auront été stupéfaits, je suppose. La parabole prend une tournure prophétique de dénonciation, en dévoilant une religiosité vide et formelle. Aujourd’hui, nous pourrions nous reconnaître dans le prêtre et le lévite : les « croyants », les pratiquants. Tandis que le Samaritain représenterait ceux qui, sans invoquer Dieu ni sa Loi, agissent avec générosité et altruisme. En ce sens, la parabole nous interpelle profondément.

« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »

La première lecture (Deutéronome 30,10-14), choisie en lien avec l’Évangile, et le psaume responsorial (Psaume 18) parlent de loi, de commandements, de préceptes et de décrets. Ils utilisent des verbes comme : ordonner, obéir, observer, accomplir… Des concepts que nous accueillons aujourd’hui avec difficulté. Même si nous savons que les lois sont nécessaires à la vie en société, il nous est pénible d’accepter des limites à notre liberté. Lorsque nous découvrons que la Parole de Dieu régit aussi notre relation avec Lui, un certain malaise peut surgir. Avec quelle sincérité avons-nous pu répéter avec le psalmiste : « Les préceptes du Seigneur réjouissent le cœur » ?

Il faudrait alors réfléchir à la contre-question que Jésus pose au docteur de la Loi : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? ». Autrement dit, il ne suffit pas de connaître ce qui est écrit, il faut aussi s’interroger sur notre manière de comprendre cette Parole. Le « comment lis-tu ? » s’adresse aussi à nous. Il est nécessaire de se tenir devant l’Écriture avec l’intention de passer de « ce qui est écrit » à « comment je le comprends et le vis ».

Il est intéressant de noter que la première lecture, le psaume et l’Évangile engagent toutes les facultés de l’être humain : cœur, âme, esprit, yeux, mains... « Tu reviendras vers le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme » ; « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même ». Si toutes ces dimensions ne sont pas impliquées, la lecture de la Parole reste abstraite, théorique, partielle, voire déformée.

Proximité et distance

La parabole naît de la question du scribe : « Et qui est mon prochain ? ». C’était une question débattue à l’époque. Dans le meilleur des cas, le prochain était seulement le coreligionnaire juif pratiquant. Jésus change de perspective : à la question « Qui est mon prochain ? », il répond de fait : « Ne te demande pas qui mérite ton amour, mais sois toi-même un prochain pour celui qui en a besoin ».

Une clé de lecture de ce dimanche est précisément le concept de proximité. Dans la première lecture, nous lisons : « Cette parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique ». Le vrai signe que la Parole est proche, c’est la compassion, qui nous rend capables de nous approcher de celui qui est dans le besoin, comme le fait le Samaritain : « En le voyant, il fut saisi de compassion ». Et il se fit proche ! Cette proximité se traduit par des gestes concrets : « Il banda ses blessures, y versa de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui ».

Le Samaritain « fut saisi de compassion ». Le verbe utilisé par Luc est splanchnizomai, qui signifie être ému, « être touché aux entrailles ». Dans l’Évangile de Luc, il n’apparaît que trois fois : lorsque Jésus est ému devant la veuve de Naïn (7,13), dans notre passage (10,33) et dans la parabole du père miséricordieux (15,20). Dans les trois cas, la compassion se manifeste par une proximité concrète et un geste de contact. Être ému est un verbe particulièrement attribué à Dieu. Ce n’est pas un hasard si le scribe ne l’utilise pas pour désigner le Samaritain, mais emploie l’expression « faire miséricorde ».

La conclusion de la parabole est claire et directe : « Va, et toi aussi, fais de même ! » Fais-toi proche. Fais miséricorde. Et tu deviendras fils ou fille du Dieu de la Compassion, à l’image de Jésus, le véritable « Bon Samaritain ».

Pour la réflexion personnelle

« Alors apparaît la vérité : il y a des personnes considérées comme impures, non orthodoxes dans la foi, méprisées, qui savent “faire miséricorde”, qui savent pratiquer un amour intelligent envers le prochain. Elles n’ont pas besoin d’invoquer la Loi de Dieu, ni leur foi, ni leur tradition, mais simplement, en tant qu’êtres humains, elles savent voir et reconnaître l’autre dans le besoin et donc se mettre au service de son bien, prendre soin de lui, lui faire le bien nécessaire. Voilà ce que signifie faire miséricorde ! À l’inverse, il y a des hommes et des femmes croyants et religieux, qui connaissent bien la Loi et sont zélés dans son application minutieuse, qui, précisément parce qu’ils regardent plus à ce qui “est écrit”, à ce qui est transmis, qu’à la vie vécue, à ce qui leur arrive et à la personne qu’ils ont en face d’eux, ne parviennent pas à saisir l’intention de Dieu en donnant la Loi : et cette unique intention, au service de laquelle la Loi se place, c’est la charité envers les autres ! Mais comment est-ce possible ? Comment est-il possible que ce soient justement les personnes religieuses, qui vont chaque jour à l’église, qui prient et lisent la Bible, qui non seulement omettent de faire le bien, mais qui ne saluent même pas leurs frères et sœurs, chose que font les païens ? C’est le mystère de l’iniquité à l’œuvre aussi dans la communauté chrétienne ! Il ne faut pas s’en étonner, mais seulement s’interroger soi-même, en se demandant si, parfois, on ne se trouve pas du côté de ces justes endurcis, de ces légalistes et dévots qui ne voient pas leur prochain mais croient voir Dieu, qui n’aiment pas leur frère qu’ils voient mais sont certains d’aimer Dieu qu’ils ne voient pas (cf. 1Jn 4,20) ; de ces militants zélés pour qui l’appartenance à la communauté ou à l’Église est une garantie qui les rend aveugles, incapables de voir l’autre dans le besoin ».

(Enzo Bianchi)

P. Manuel João Pereira Correia, mccj

Qui est mon prochain ?

Luc 10,25-37

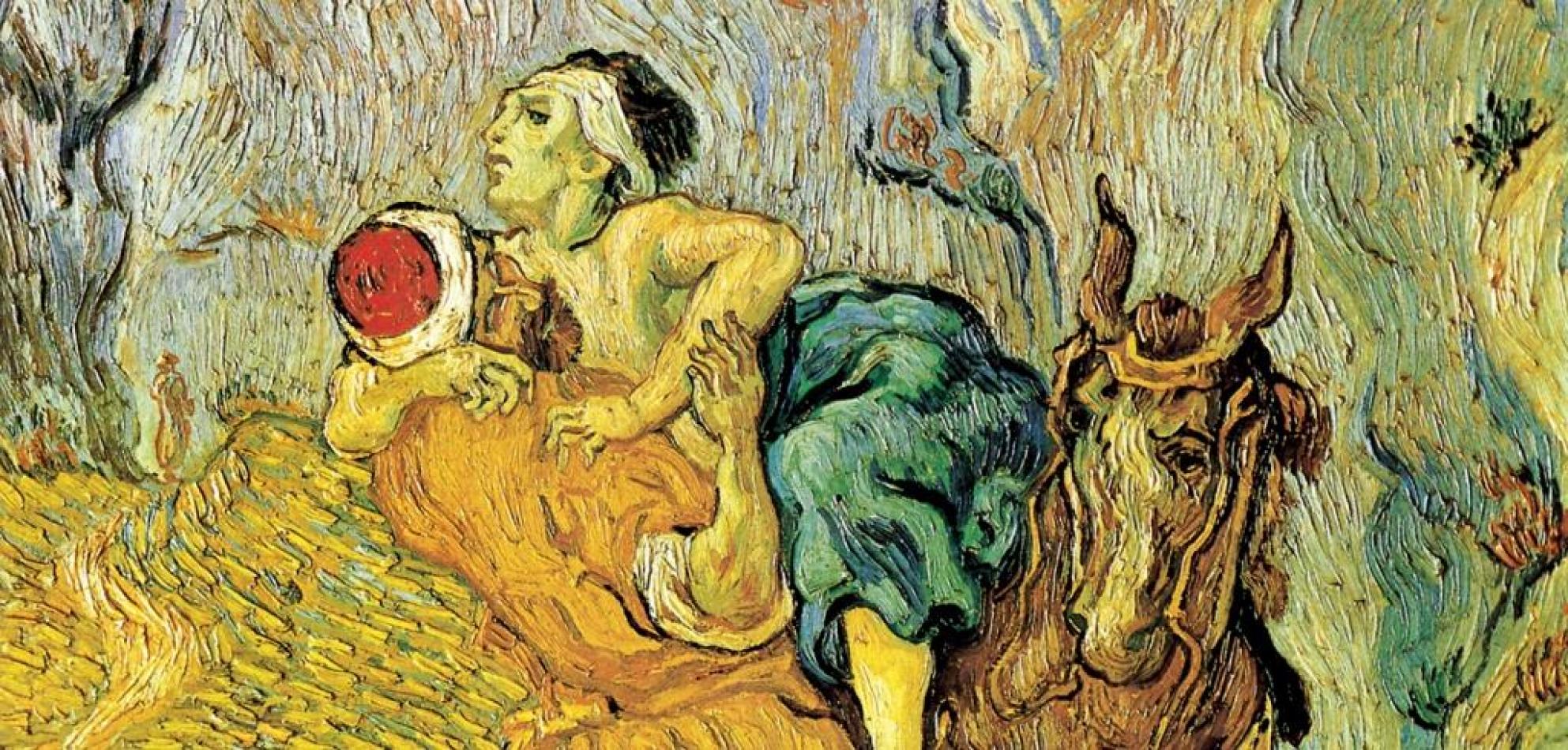

L’actualité nous donne des raisons de relire la célèbre parabole du « bon Samaritain » pour découvrir de nouvelles résonances. D’Irénée (l’évêque) à Dolto (la psychanalyste) en passant par Luther et Calvin, les commentateurs ont été très nombreux. Sans oublier les peintres comme Rembrandt qui ont ajouté leur propre regard.

Mais l’évolution de la société a considérablement modifié les conditions de relations entre les hommes. En particulier, les nouveaux moyens de communication (des téléphones mobiles aux cartes de crédit en passant par les nombreuses chaînes de télévision) peuvent paradoxalement contribuer à rapprocher ou à éloigner nos contemporains. Les rapprocher en leur permettant de se parler plus facilement et plus rapidement, de mieux connaître et comprendre les différentes histoires, cultures, religions et mœurs des uns et des autres.

Les éloigner en étant un moyen de se protéger, de s’isoler dans sa petite sphère, de mettre les autres à distance ou même de les contrôler. Ces outils de communication peuvent être de nouveaux ponts entre les hommes ou, au contraire, contribuer à dresser des frontières entre les individus. Dans le métro, par exemple, ou même dans la rue, les individus sont de plus en plus pendus à leur mobile qui devient une extension d’eux-mêmes, et ne se regardent plus. On se croise, mais on s’ignore.

Alors, aujourd’hui, qui est mon prochain ?

Au fond, alors que les moyens de communication se sont démultipliés à une vitesse vertigineuse ces trente dernières années, rien ne semble vraiment avoir modifié la problématique des relations entre les hommes. La peur du risque que représente parfois le fait d’entrer en relation avec une personne est toujours présente. Le Samaritain, lui, accepte de se mettre en danger, il s’arrête pour porter secours dans un endroit coupe-gorge. Il fait certes partie d’une communauté méprisée, il est peut-être un marginal, mais il se laisse toucher, il est même « pris aux entrailles ».

Ici, le risque n’est pas seulement de s’exposer aux brigands, mais aussi de ressentir de la compassion et, ainsi, d’accepter qu’un lien se crée entre lui et l’homme blessé, tout en y mettant une limite (le Samaritain poursuit son chemin en confiant le blessé à l’aubergiste). Une relation engage toujours. En revanche, les deux autres personnages, le prêtre et le lévite s’abritent derrière leur fonction et leur bonne conscience pour ne rien voir, afin de ne pas être confronté au risque d’un lien de dépendance et de responsabilité. Ils croient garder leur liberté alors que leur attitude prouve qu’ils agissent sous le coup de la peur.

Rien n’a vraiment changé entre les hommes, aujourd’hui, même si les dangers au sein de la société et les modalités pour y faire face peuvent être différents. L’exemple des réactions face aux migrants est spectaculaire : certains se mobilisent et donnent d’eux-mêmes, alors que d’autres font tout pour éviter la confrontation en entretenant une distance entre eux et ceux qui fuient la guerre ou la famine, dans un état de grande détresse.

L’actualité des migrants ne représente d’ailleurs que la partie émergée de l’iceberg : la peur du vivre-ensemble se retrouve dans la montée du populisme, mais aussi dans les poussées communautaristes. L’aspiration à la démocratie est menacée non seulement par le terrorisme, mais aussi par le développement sournois du politiquement correct, au nom de soi-disant bons principes, et cela, au prix d’une dictature insidieuse de la pensée unique.

Qui est alors blessé aujourd’hui ? C’est l’humanité elle-même. Qui est le « bon Samaritain » ? C’est le Christ, qui invite chacun à se voir dans celui qui appelle à l’aide. Qui est l’aubergiste ? Ce serait l’Église dans son rôle d’accueil sans réserve des « pauvres » que nous sommes tous, quelle que soit notre histoire. L’engagement s’ouvre sur la vie, mais le désengagement sur la mort. Il en va de « la vie éternelle » ou, pour le dire autrement, de la vraie vie, celle qui s’ouvre sur l’avenir.

Paul Valéry déclara que, désormais, l’humanité se savait mortelle. Ne peut-on pas dire que, désormais, pour revenir à la parabole, le « prochain » de l’homme, c’est aussi lui-même ?