Daniel Comboni

Misioneros Combonianos

Área institucional

Otros links

Newsletter

El pasaje evangélico de este domingo (Lucas 10,25-37) narra la parábola del llamado Buen Samaritano. Un doctor de la Ley pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús lo invita a responder por sí mismo, y el escriba ofrece una síntesis perfecta de la Ley: amar a Dios y al prójimo. Pero ante la pregunta: “¿Quién es mi prójimo?”, Jesús responde con una parábola.

“¿Quién es mi prójimo?”

Lucas 10,25-37

El pasaje evangélico de este domingo (Lucas 10,25-37) narra la parábola del llamado Buen Samaritano. Un doctor de la Ley pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús lo invita a responder por sí mismo, y el escriba ofrece una síntesis perfecta de la Ley: amar a Dios y al prójimo. Pero ante la pregunta: “¿Quién es mi prójimo?”, Jesús responde con una parábola.

Un hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, es atacado por bandidos. El trayecto de 27 km, con un desnivel de unos mil metros (de Jerusalén, a +750 m, hasta Jericó, a -250 m), era muy peligroso, ya que atravesaba una zona escarpada y árida del desierto de Judea, ideal para emboscadas. Por ello, normalmente se recorría en caravana.

En la parábola, Jesús presenta la actitud de tres personajes ante el hombre herido: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita, ambos relacionados con el culto en el Templo, lo ven y pasan de largo. En ese momento, los oyentes probablemente esperarían un tercer personaje “laico”, con una cierta crítica velada al clericalismo —una crítica que quizás no habría desagradado ni a ellos ni a nosotros hoy.

Pero Jesús introduce a un samaritano, es decir, un hereje, un extranjero, un enemigo. Todos esperan ver qué hará. Y entonces, el samaritano “al verlo, se conmovió profundamente”. Supongo que todos se habrán quedado desconcertados. La parábola toma un giro de denuncia profética, desenmascarando una religiosidad vacía y formal. Hoy podríamos vernos reflejados en el sacerdote y el levita: los “creyentes”, los practicantes. Mientras que el samaritano representaría a aquellos que, sin apelar a Dios ni a su Ley, actúan con generosidad y altruismo. En este sentido, la parábola nos interpela profundamente.

“¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?”

La primera lectura (Deuteronomio 30,10-14), elegida en correspondencia con el Evangelio, y el salmo responsorial (Salmo 18) hablan de ley, mandamientos, preceptos y decretos. Usan verbos como: ordenar, obedecer, observar, cumplir… Conceptos que hoy nos cuesta acoger. Aunque sabemos que las leyes son necesarias para la convivencia social, nos cuesta aceptar límites a nuestra libertad. Y cuando descubrimos que la Palabra de Dios regula también nuestra relación con Él, puede surgir un malestar. ¿Con cuánta sinceridad hemos repetido con el salmista: “Los preceptos del Señor alegran el corazón”?

Debemos entonces reflexionar sobre la contra-pregunta que Jesús plantea al doctor de la Ley: “¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?”. Como diciendo que no basta con conocer lo que está escrito, también es necesario preguntarse cómo entendemos esa Palabra. El “¿Qué es lo que lees?” también va dirigido a nosotros. Es necesario situarse ante la Escritura con la intención de pasar del “qué está escrito” al “cómo lo comprendo y lo vivo”.

Es interesante notar que la primera lectura, el salmo y el Evangelio implican todas las facultades del ser humano: corazón, alma, mente, ojos, manos… “Te convertirás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma”; “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo”. Si no se involucran todas estas dimensiones, la lectura de la Palabra queda abstracta, teórica, parcial o incluso distorsionada.

Cercanía y lejanía

La parábola surge de la pregunta del escriba: “¿Y quién es mi prójimo?”. Era una cuestión debatida en la época. En el mejor de los casos, el prójimo era solo el compatriota judío practicante. Jesús cambia de perspectiva: a la pregunta “¿Quién es mi prójimo?”, responde de hecho: “No te preguntes quién merece tu amor, sino sé tú un prójimo para quien lo necesite”.

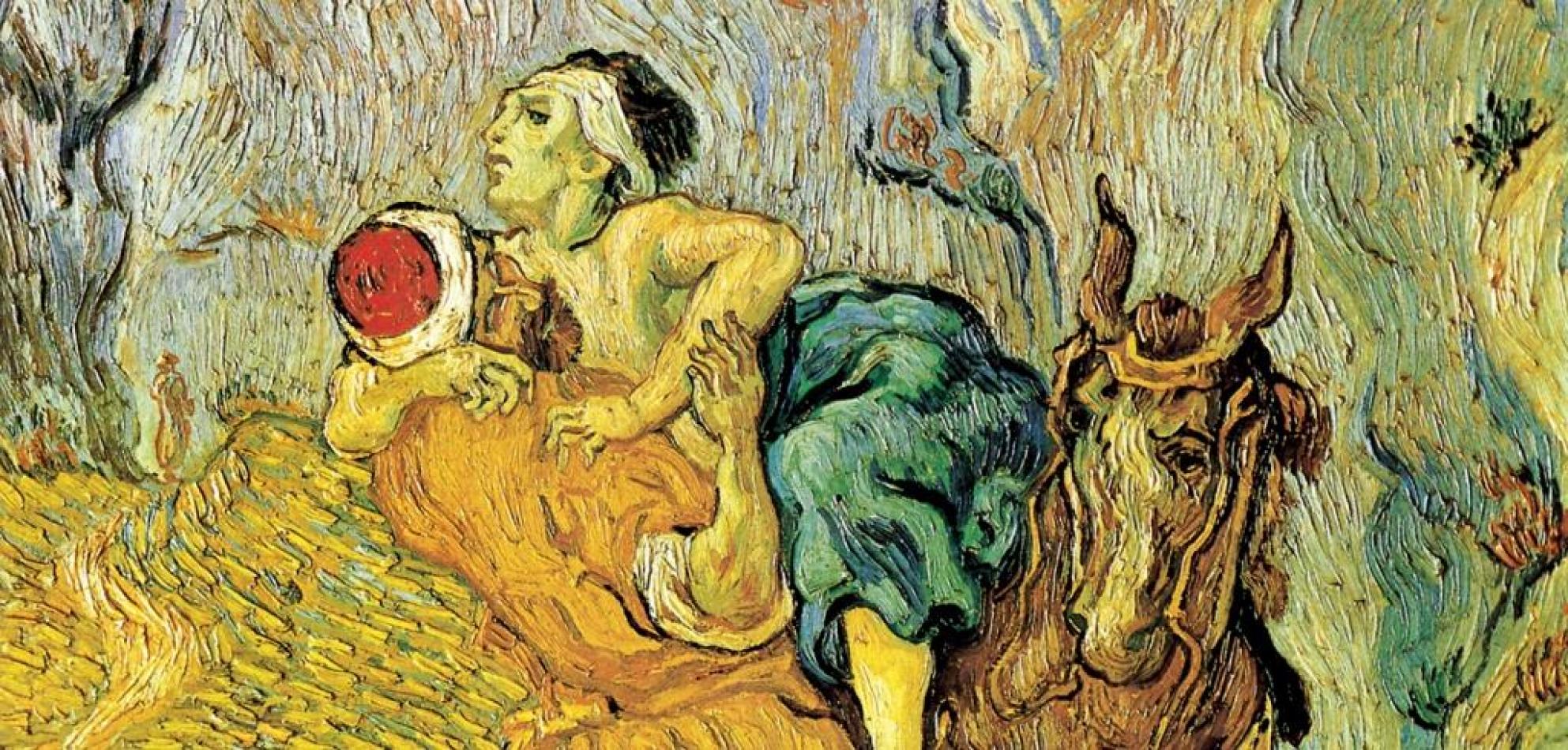

Una clave de lectura de este domingo es precisamente el concepto de cercanía. En la primera lectura leemos: “Esta palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas”. El verdadero signo de que la Palabra está cerca es la compasión, que nos hace capaces de acercarnos al necesitado, como hace el samaritano: “Al verlo, se conmovió profundamente”. ¡Y se acercó! Esa cercanía se traduce en gestos concretos: “Le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino; luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él”.

El samaritano “se conmovió”. El verbo que usa Lucas es splanchnizomai, que significa conmoverse, “sentir en las entrañas”. En el Evangelio de Lucas aparece solo tres veces: cuando Jesús se conmueve ante la viuda de Naín (7,13), en nuestro pasaje (10,33), y en la parábola del padre misericordioso (15,20). En los tres casos, la compasión se expresa en acercarse y tocar. Conmoverse es un verbo que se atribuye especialmente a Dios. No por casualidad, el escriba no usa este verbo para describir al samaritano, sino la expresión “hacer misericordia”.

La conclusión de la parábola es clara y directa: “Ve y haz tú lo mismo”. Hazte prójimo. Practica la misericordia. Y te harás hijo o hija del Dios de la Compasión, como Jesús, el verdadero “Buen Samaritano”.

Para la reflexión personal

“Entonces se revela la verdad: hay personas consideradas impuras, no ortodoxas en la fe, despreciadas, que saben ‘hacer misericordia’, saben practicar un amor inteligente hacia el prójimo. No necesitan apelar a la Ley de Dios, ni a su fe, ni a su tradición, sino que, simplemente como seres humanos, saben ver y reconocer al otro en la necesidad y por tanto se ponen al servicio de su bien, lo cuidan, le hacen el bien necesario. ¡Eso es hacer misericordia! En cambio, hay hombres y mujeres creyentes y religiosos, que conocen bien la Ley y son celosos en observarla minuciosamente, que, precisamente porque miran más a lo que ‘está escrito’, a lo que ha sido transmitido, y no a la vida vivida, a lo que les sucede o a quién tienen delante, no logran captar la intención de Dios al dar la Ley: y esa única intención, al servicio de la cual está la Ley, es la caridad hacia los demás. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que precisamente las personas religiosas, que asisten a la iglesia cada día, rezan y leen la Biblia, no solo omitan el bien, sino que incluso no saluden a los hermanos y hermanas, algo que hasta los paganos hacen? ¡Es el misterio de la iniquidad que también actúa en la comunidad cristiana! No hay que escandalizarse, sino interrogarse a sí mismo, preguntándose si a veces no se está más del lado del comportamiento omisivo propio de esos justos empedernidos, de esos legalistas y devotos que no ven al prójimo pero creen ver a Dios, que no aman al hermano que ven pero están convencidos de amar al Dios que no ven (cf. 1 Jn 4,20); de esos militantes celosos para quienes pertenecer a la comunidad o a la Iglesia es garantía, pero que están cegados, incapacitados para ver al otro necesitado”.

(Enzo Bianchi)

P. Manuel João Pereira Correia, mccj

Bajo todo rostro humano está el rostro de Dios

Lucas 10,25-37

El reinado de la caridad

Ante todo, acaba de decirnos san Pablo, guardad “la caridad que es el vínculo de la perfección” (Col. 3:14). Estas palabras tienen resonancia infinita porque nos colocan en seguida en el centro de la moral evangélica: el bien es Alguien por amar, y el mal es una herida infligida a su amor. Ese es el principio mismo de toda dirección espiritual y yo no ceso de llamar la atención hoy sobre esta consecuencia: si “la caridad es realmente el vínculo de la perfección”, tener caridad es necesariamente tener todas las virtudes, y no tener caridad es necesariamente no tener ninguna.

Por eso, si queremos encontrar el equilibrio, sea cual fuere la falta cometida, es necesario restaurar en nosotros el reinado de la caridad, es decir el reino del amor. Toda falta es falta de amor. En la medida en que todo está ligado, es que no hemos amado o no hemos amado como debíamos y, al contrario, hemos perturbado la caución del amor.

Es pues inútil detenernos en nuestras faltas, hacer una lista de ellas y recitar sus letanías. Tenemos que reunirnos junto a Cristo en un impulso de amor ya que el mal es haberlo abandonado. Cuando lo amamos, todo termina, si lo amamos, la luz renace y el ser está de nuevo todo enraizado en la vida divina.

El prójimo

“La caridad es el vínculo de la perfección”. Pero ¿en qué consiste precisamente la caridad, como ética personal? Recordamos la pregunta de un doctor fariseo: “si la caridad es el vínculo de la perfección, ¿quién es pues mi prójimo?” (Lc. 10:29). ¿Con quién la debo practicar? Y entonces nuestro Señor nos da su comentario idílico y terriblemente sencillo. Su comentario es la historia, la parábola del buen samaritano. Pues muy sencillo: es aquél que me necesita hoy y ahora. Podemos matizar esta afirmación: es el que más me necesita en este momento.

Pero es claro que detrás del comentario del mismo Jesús (mi prójimo es aquél que me necesita más ahora), detrás de ese comentario surge otro que es también del Señor Jesús: “Tuve hambre, tuve sed, estaba prisionero, despojado, enfermo… era yo.” Ya que evidentemente el prójimo es ante todo Dios en los demás, en todo humano. Y si no prestamos atención, si no respondemos al llamado del hombre que yace al bordo del camino, dejamos a Dios mismo como muerto en el camino, Dios mismo es el que está herido, Dios está herido, Dios está sufriendo y muere.

Es Jesús el que implora

Y no es mera literatura, que quiera morir en ese caso, aquél a quien no pudimos revelar el amor por medio del amor, pues solo el amor puede revelar el amor. Solo el amor puede revelar a Dios. Es su Amor el que lo envía, todos los días, lo envía en la miseria y la pobreza, lo envía cuando tocan a nuestra puerta. Es Dios que viene cada día, Dios que tiene hambre, Dios que tiene sed, Dios que está en harapos, Dios que no tiene vivienda, Dios que tiene que pasar la noche en la sala de espera de una estación o debajo de un puente…

Dios que lo envía. Y no se puede aplicar a los demás esta verdad. Es fácil cerrar la puerta diciendo: “¡Rebúsquese!” Pero no son esas palabras brutales las que revelan una situación difícil y trágica. Es Jesús el que viene. Es Jesús el que toca a la puerta, el que implora, es Jesús el que solicita nuestra caridad. Y si cerramos el corazón, es Jesús el que muere.

Todos los milagros del mundo, toda la ciencia del universo, todos los discursos, todos los sermones, todo se lo lleva el viento. Todo eso es vano y sacrílego ante el dolor, ante la vida misma que toca a la puerta. Es la vida divina.

Debemos proteger la vida divina en el hombre

Hay que entender la palabra caridad: es la vida divina en el hombre el objeto primero de la caridad, la vida divina frágil y amenazada y hay que protegerla siempre dc nosotros, en nosotros y en los demás. Es pues cierto que la caridad es el vínculo de la perfección.

Si ese es el único criterio de la santidad evangélica, el criterio es difícil. Es una exigencia formidable porque nos pone ante Dios bajo todo rostro humano. El que no es sensible a esa identidad, el que no siente la vida divina detrás de un rostro humano, no ha entendido nada de la dignidad y la grandeza humanas. Es pues extranjero para Dios y para la humanidad.

Yo sé qué difícil es la aplicación rigurosa de este criterio porque comporta justamente exigencias formidables. Yo sé que hasta el fin de mi vida me atormentará su aplicación. Pero también sé, o al menos lo espero, que hasta el fin de mi vida no perderé de vista que detrás de los rostros humanos está el rostro de Dios, que en la vida humana se juega la vida divina, que si dejamos un llamado sin respuesta, cerrando nuestro corazón, comienza entonces la agonía de Dios y su crucifixión.

El bien es Alguien por amar, es Dios mismo bajo los rasgos del prójimo. Y los imagineros de la Edad Media lo entendieron muy admirablemente, y tantas leyendas de la misma época: Dios mismo es el que nos confía su rostro, bajo el rostro del prójimo, de todo prójimo, hoy, ahora, esta noche, mañana, a cada hora del día. Es Él, es Su Pobreza, Su soledad y Su vida.

Por eso Jesús añade este último comentario, revolucionario e irresistible: “El que hace la voluntad de Dios, ¡ése es mi hermano, mi hermana y mi Madre!” (Mt. 12:50; Mc. 3:35). ¡Hay que ir hasta allá! La caridad es el vínculo de la perfección. Si el primer prójimo es Dios, si la vida divina está en nuestras manos, es que tenemos que ser la cuna de Dios, en la historia humana de hoy, realizando a la letra una auténtica maternidad divina. Porque “el que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre.”

Libro “Ta parole comme une source, Tu Palabra como fuente, 85 sermones inéditos.”

(Editorial Anne Sigier, Sillery, agosto 2001)

Homilía de Maurice. Zúndel, pronunciada en Suiza en 1966. Publicada en Ta Parole comme une Source, p.129 (*) (Tu Palabra como fuente)

NO PASAR DE LARGO

“Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”. Esta es la herencia que Jesús ha dejado a la humanidad. Para comprender la revolución que quiere introducir en la historia, hemos de leer con atención su relato del “buen samaritano”. En él se nos describe la actitud que hemos de promover, más allá de nuestras creencias y posiciones ideológicas o religiosas, para construir un mundo más humano.

En la cuneta de un camino solitario yace un ser humano, robado, agredido, despojado de todo, medio muerto, abandonado a su suerte. En este herido sin nombre y sin patria resume Jesús la situación de tantas víctimas inocentes maltratadas injustamente y abandonadas en las cunetas de tantos caminos de la historia.

En el horizonte aparecen dos viajeros: primero un sacerdote, luego un levita. Los dos pertenecen al mundo respetado de la religión oficial de Jerusalén. Los dos actúan de manera idéntica: “ven al herido, dan un rodeo y pasan de largo”. Los dos cierran sus ojos y su corazón, aquel hombre no existe para ellos, pasan sin detenerse. Esta es la crítica radical de Jesús a toda religión incapaz de generar en sus miembros un corazón compasivo. ¿Qué sentido tiene una religión tan poco humana?

Por el camino viene un tercer personaje. No es sacerdote ni levita. Ni siquiera pertenece a la religión del Templo. Sin embargo, al llegar, “ve al herido, se conmueve y se acerca”. Luego, hace por aquel desconocido todo lo que puede para rescatarlo con vida y restaurar su dignidad. Esta es la dinámica que Jesús quiere introducir en el mundo.

Lo primero es no cerrar los ojos. Saber “mirar” de manera atenta y responsable al que sufre. Esta mirada nos puede liberar del egoísmo y la indiferencia que nos permiten vivir con la conciencia tranquila y la ilusión de inocencia en medio de tantas víctimas inocentes. Al mismo tiempo, “conmovernos” y dejar que su sufrimiento nos duela también a nosotros.

Lo decisivo es reaccionar y “acercarnos” al que sufre, no para preguntarnos si tengo o no alguna obligación de ayudarle, sino para descubrir de cerca que es un ser necesitado que nos está llamando. Nuestra actuación concreta nos revelará nuestra calidad humana.

Todo esto no es teoría. El samaritano del relato no se siente obligado a cumplir un determinado código religioso o moral. Sencillamente, responde a la situación del herido inventando toda clase de gestos prácticos orientados a aliviar su sufrimiento y restaurar su vida y su dignidad. Jesús concluye con estas palabras. “Vete y haz tú lo mismo”.

José A. Pagola