Daniel Comboni

Comboni Missionare

Institutioneller Bereich

Andere Links

Newsletter

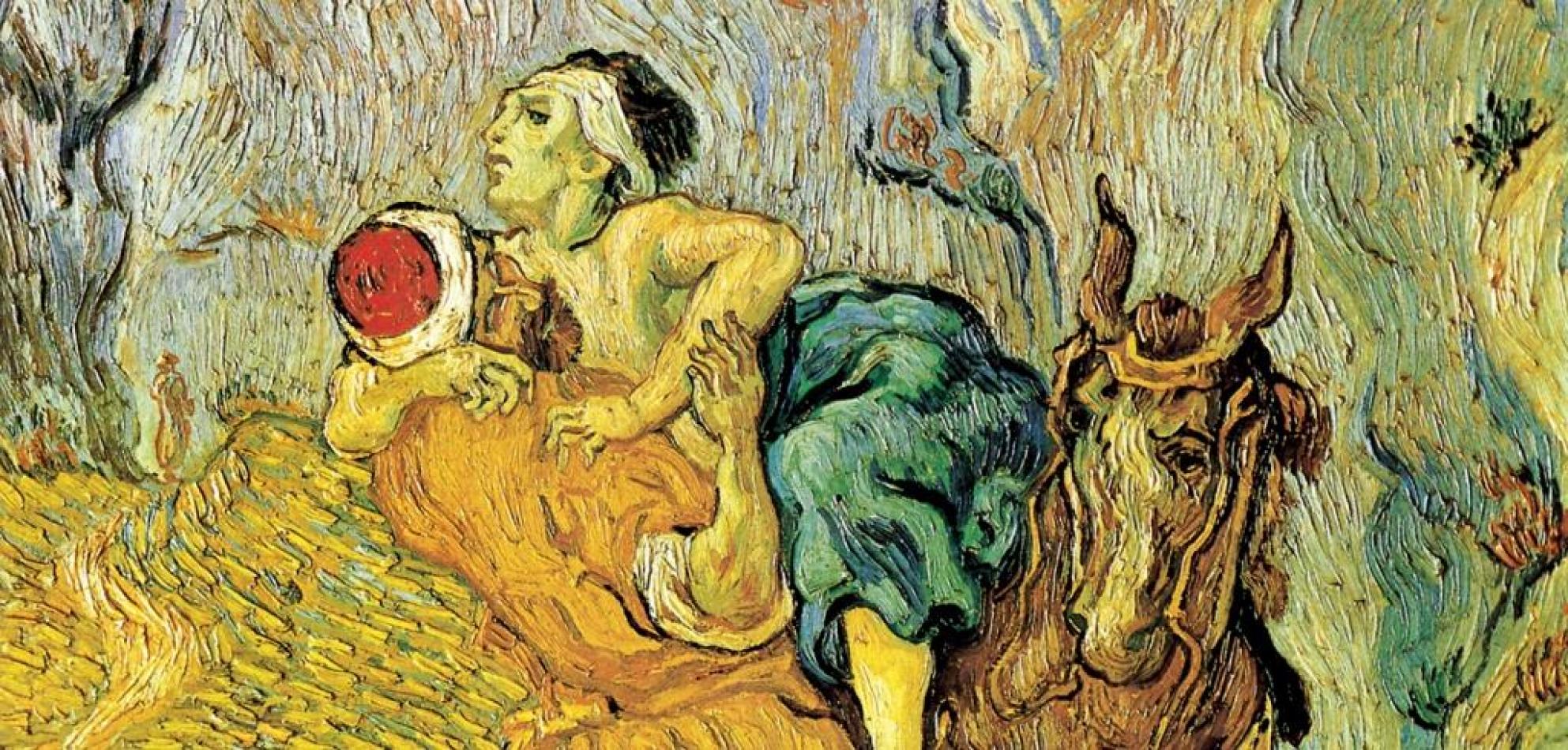

Das Evangelium dieses Sonntags (Lk 10,25–37) erzählt das Gleichnis vom sogenannten Barmherzigen Samariter. Ein Gesetzeslehrer fragt Jesus, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus fordert ihn auf, selbst zu antworten, und der Schriftgelehrte gibt eine perfekte Zusammenfassung des Gesetzes: Gott lieben und den Nächsten. Doch auf die Frage: „Wer ist mein Nächster?“, antwortet Jesus mit einem Gleichnis.

„Wer ist mein Nächster?“

Lukas 10,25–37

Das Evangelium dieses Sonntags (Lk 10,25–37) erzählt das Gleichnis vom sogenannten Barmherzigen Samariter. Ein Gesetzeslehrer fragt Jesus, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus fordert ihn auf, selbst zu antworten, und der Schriftgelehrte gibt eine perfekte Zusammenfassung des Gesetzes: Gott lieben und den Nächsten. Doch auf die Frage: „Wer ist mein Nächster?“, antwortet Jesus mit einem Gleichnis.

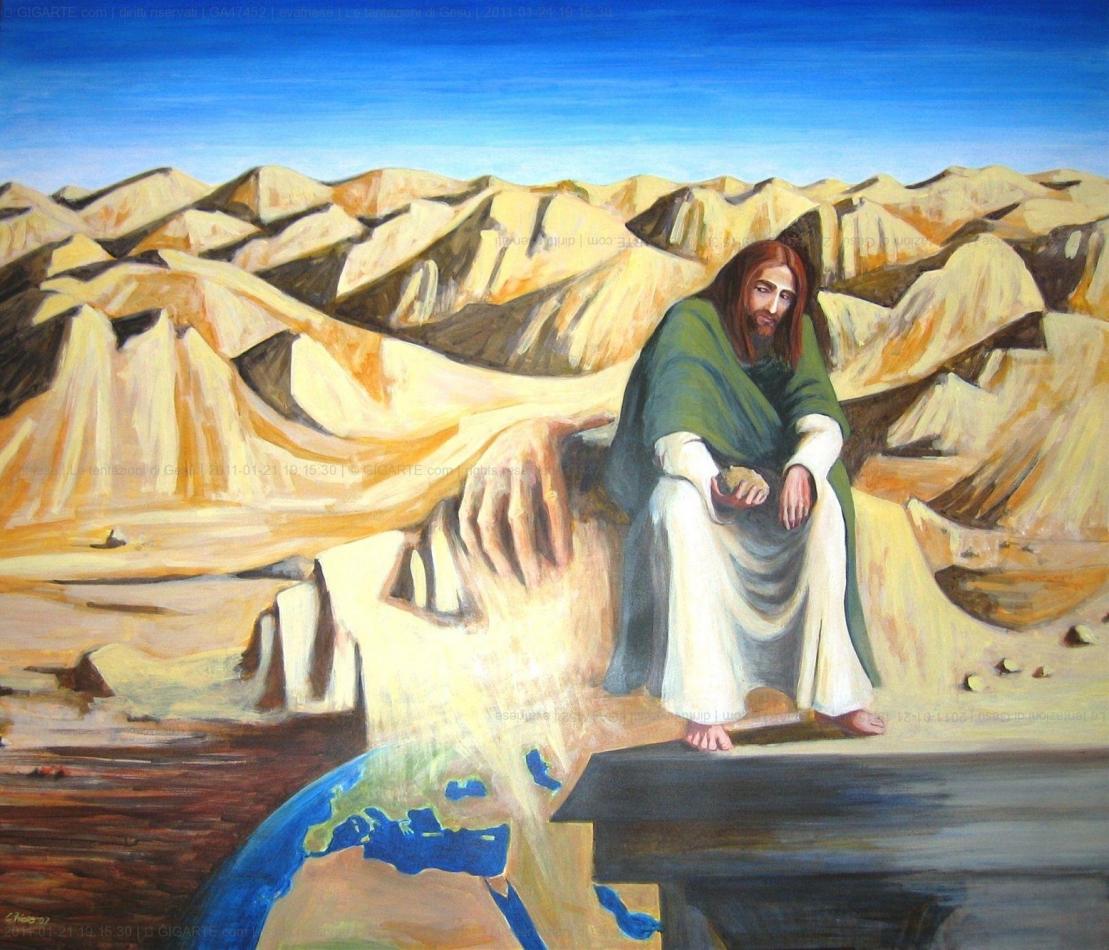

Ein Mann wird auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho von Räubern überfallen. Der Weg von 27 km Länge, mit einem Höhenunterschied von etwa tausend Metern (von +750 m in Jerusalem bis -250 m in Jericho), war sehr gefährlich, da er durch das zerklüftete und trockene Judäische Wüstengebiet führte – ein ideales Terrain für Hinterhalte. Daher reiste man diesen Weg meist in Karawanen.

Im Gleichnis stellt Jesus drei Personen vor, die auf den verletzten Mann treffen: ein Priester, ein Levit und ein Samariter. Der Priester und der Levit – beide mit dem Tempelkult verbunden – sehen ihn und gehen vorbei. Die Zuhörer hätten nun wohl einen dritten, „weltlichen“ Charakter erwartet, mit einem gewissen antiklerikalen Unterton – eine Kritik, die wohl weder damals noch heute auf Ablehnung gestoßen wäre.

Doch Jesus führt einen Samariter ein – also einen Häretiker, einen Fremden, einen Feind. Alle warten gespannt, was er tun wird. Und tatsächlich: der Samariter „sah ihn und hatte Mitleid mit ihm“. An diesem Punkt waren sicherlich alle überrascht. Das Gleichnis nimmt eine prophetische Wendung, indem es eine leere und formale Religiosität entlarvt. Heute könnten wir uns im Priester und im Leviten wiedererkennen: die „Gläubigen“, die Praktizierenden. Der Samariter hingegen steht für jene, die – ohne sich auf Gott oder sein Gesetz zu berufen – mit Großherzigkeit und Altruismus handeln. In diesem Sinne fordert uns das Gleichnis tief heraus.

„Was steht im Gesetz? Wie liest du?“

Die erste Lesung (Dtn 30,10–14), die passend zum Evangelium gewählt ist, sowie der Antwortpsalm (Ps 19) sprechen von Gesetz, Geboten, Vorschriften und Verordnungen. Verben wie: gebieten, gehorchen, beobachten, befolgen… Begriffe, die wir heute eher schwer annehmen. Auch wenn wir wissen, dass Gesetze für das gesellschaftliche Zusammenleben notwendig sind, empfinden wir Einschränkungen unserer Freiheit als belastend. Und wenn wir entdecken, dass Gottes Wort auch unsere Beziehung zu Ihm ordnet, kann Unbehagen entstehen. Mit welcher Aufrichtigkeit haben wir mit dem Psalmisten gesprochen: „Die Vorschriften des Herrn erfreuen das Herz“?

Wir sollten über die Gegenfrage nachdenken, die Jesus dem Gesetzeslehrer stellt: „Was steht im Gesetz? Wie liest du?“ Damit meint er, dass es nicht genügt, das Geschriebene zu kennen – man muss sich auch fragen, wie man dieses Wort versteht. Das „Wie liest du?“ richtet sich auch an uns. Wir müssen uns der Schrift mit dem Vorsatz nähern, vom „Was steht geschrieben?“ zum „Wie verstehe und lebe ich es?“ überzugehen.

Es ist bemerkenswert, dass die erste Lesung, der Psalm und das Evangelium alle Fähigkeiten des Menschen einbeziehen: Herz, Seele, Verstand, Augen, Hände… „Du wirst dich mit ganzem Herzen und ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, bekehren“; „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand – und deinen Nächsten wie dich selbst“. Wenn nicht all diese Dimensionen einbezogen werden, bleibt das Lesen des Wortes abstrakt, theoretisch, einseitig oder gar verfälscht.

Nähe und Distanz

Das Gleichnis entspringt der Frage des Schriftgelehrten: „Und wer ist mein Nächster?“ Das war eine damals viel diskutierte Frage. Im besten Fall galt nur der jüdische Glaubensgenosse als Nächster. Jesus ändert die Perspektive: Auf die Frage „Wer ist mein Nächster?“ antwortet er sinngemäß: „Frag nicht, wer deiner Liebe würdig ist – sondern sei du selbst ein Nächster für den, der Hilfe braucht.“

Ein Schlüsselbegriff dieses Sonntags ist also die Nähe. In der ersten Lesung heißt es: „Dieses Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, damit du es erfüllst.“ Das wahre Zeichen der Nähe des Wortes ist das Mitgefühl, das uns fähig macht, auf den Bedürftigen zuzugehen, so wie es der Samariter tut: „Er sah ihn und hatte Mitleid.“ Und er kam ihm nahe! Diese Nähe zeigt sich in konkreten Taten: „Er verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein darauf; dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in eine Herberge und kümmerte sich um ihn.“

Der Samariter „hatte Mitleid“. Das griechische Verb, das Lukas verwendet, ist splanchnizomai – es bedeutet „zutiefst bewegt sein“, „in den Eingeweiden erschüttert werden“. Im Lukasevangelium kommt es nur dreimal vor: als Jesus sich vor der Witwe von Nain erbarmt (7,13), in unserem Text (10,33), und im Gleichnis vom barmherzigen Vater (15,20). In allen drei Fällen führt das Mitleid zu einem Akt der Nähe und Berührung. Dieses Erbarmen ist ein göttliches Gefühl. Nicht zufällig verwendet der Schriftgelehrte diesen Begriff nicht für den Samariter, sondern sagt: „Er hat Barmherzigkeit geübt.“

Die Schlussfolgerung des Gleichnisses ist klar und direkt: „Geh, und handle ebenso!“ Mach dich zum Nächsten. Übe Barmherzigkeit. Und du wirst Sohn oder Tochter des Gottes des Erbarmens – wie Jesus, der wahre „Barmherzige Samariter“.

Zur persönlichen Reflexion

„Und nun tritt die Wahrheit zutage: Es gibt Menschen, die als unrein gelten, als nicht rechtgläubig im Glauben, verachtet – und dennoch wissen sie, was es heißt, Barmherzigkeit zu üben, sie wissen, wie man eine kluge Liebe gegenüber dem Nächsten lebt. Sie berufen sich nicht auf Gottes Gesetz, nicht auf ihren Glauben oder ihre Tradition, sondern sie sehen – als Menschen – den Anderen in seiner Not, erkennen ihn an, und stellen sich in den Dienst seines Wohls, kümmern sich um ihn, tun ihm Gutes. Das ist Barmherzigkeit! Im Gegensatz dazu gibt es gläubige und religiöse Männer und Frauen, die das Gesetz gut kennen und es eifrig und bis ins Detail befolgen – und gerade weil sie mehr auf das „Es steht geschrieben“ schauen, auf das Überlieferte, als auf das gelebte Leben, auf das, was ihnen im Alltag begegnet, auf den Menschen, der ihnen gegenübersteht, verfehlen sie die Absicht Gottes bei der Gabe des Gesetzes: dass es der Liebe zu den anderen dienen soll! Aber wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass gerade die religiösen Menschen, die täglich in die Kirche gehen, beten und die Bibel lesen, nicht nur das Gute unterlassen, sondern nicht einmal ihre Brüder und Schwestern grüßen – etwas, das selbst die Heiden tun? Das ist das Geheimnis der Bosheit, das auch in der christlichen Gemeinschaft am Werk ist! Man sollte sich nicht wundern, sondern nur sich selbst prüfen – und sich fragen, ob man nicht manchmal selbst eher zur Haltung dieser verhärteten Gerechten gehört, zu diesen gesetzestreuen Frömmlern, die den Nächsten nicht sehen, aber glauben, Gott zu sehen; die den Bruder, den sie sehen, nicht lieben, aber überzeugt sind, den unsichtbaren Gott zu lieben (vgl. 1 Joh 4,20); zu diesen eifrigen Aktivisten, für die die Zugehörigkeit zur Kirche eine Garantie ist, die sie jedoch blind macht, unfähig, den bedürftigen Anderen zu sehen.“

(Enzo Bianchi)