Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

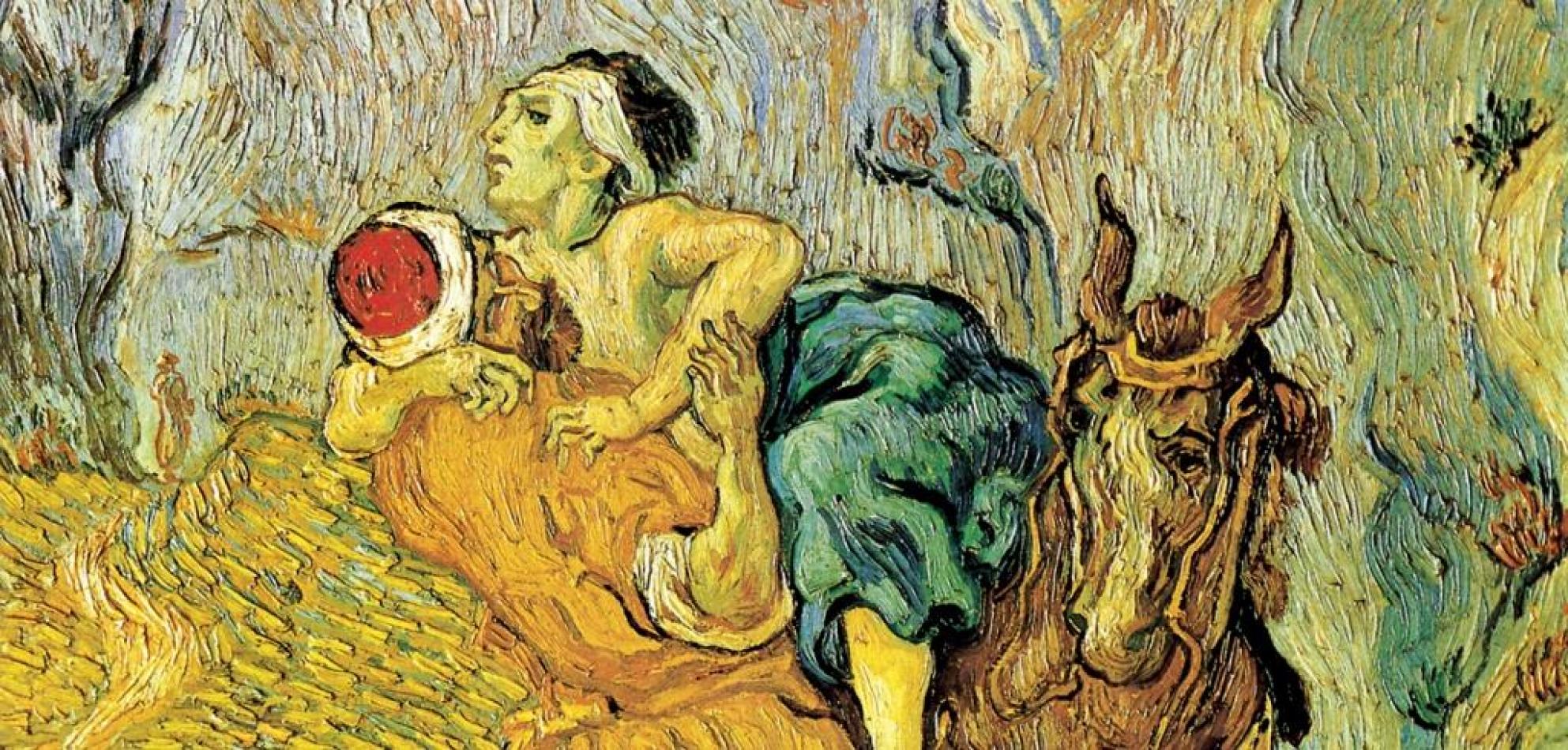

Il brano evangelico di questa domenica (Luca 10,25-37) racconta la parabola del cosiddetto Buon Samaritano. Un dottore della Legge chiede a Gesù cosa fare per ottenere la vita eterna. Gesù lo invita a rispondere da sé e lo scriba fa una sintesi perfetta della Legge: amare Dio e il prossimo. Ma alla sua domanda: “Chi è il mio prossimo?”, Gesù risponde con la parabola.

“Chi è il mio prossimo?”

Luca 10,25-37

Il brano evangelico di questa domenica (Luca 10,25-37) racconta la parabola del cosiddetto Buon Samaritano. Un dottore della Legge chiede a Gesù cosa fare per ottenere la vita eterna. Gesù lo invita a rispondere da sé e lo scriba fa una sintesi perfetta della Legge: amare Dio e il prossimo. Ma alla sua domanda: “Chi è il mio prossimo?”, Gesù risponde con la parabola.

Un uomo, scendendo da Gerusalemme a Gerico, viene aggredito dai briganti. Il percorso di 27 km, con un dislivello di circa mille metri (da Gerusalemme, a +750 metri, a Gerico, a -250), era assai pericoloso perché attraversava una zona accidentata e arida del deserto di Giuda, ideale per imboscate. Per questo motivo, solitamente si percorreva in carovana.

Nella parabola, Gesù presenta l’atteggiamento di tre personaggi nei confronti dell’uomo ferito: un sacerdote, un levita e un samaritano. Il sacerdote e il levita, entrambi legati al culto nel Tempio, vedono e passano oltre. A questo punto, gli uditori si sarebbero aspettati un terzo personaggio “laico”, con una nota di velata denuncia anticlericale — una critica che forse non sarebbe dispiaciuta né a loro, né a noi oggi.

Ma Gesù introduce un samaritano, cioè un eretico, uno straniero, un nemico. Tutti restano in attesa di vedere cosa farà. Ebbene, il samaritano “passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione”. A questo punto, tutti saranno rimasti sconcertati, suppongo. La parabola prende una piega di denuncia profetica, smascherando una religiosità vuota e formale. Oggi potremmo vederci raffigurati nel sacerdote e nel levita: i “credenti”, i praticanti. Mentre il samaritano rappresenterebbe coloro che, pur non appellandosi a Dio o alla sua Legge, agiscono con generosità e altruismo. In questo senso, la parabola ci interpella profondamente.

“Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”

La prima lettura (Deuteronomio 30,10-14), scelta in corrispondenza al Vangelo, e il salmo responsoriale (Salmo 18) parlano di legge, comandi, precetti e decreti. Usano verbi come: ordinare, obbedire, osservare, eseguire… Concetti che oggi accogliamo con fatica. Anche se sappiamo che le leggi sono necessarie per la convivenza civile, ci pesa accettare vincoli alla nostra libertà. Quando poi scopriamo che la Parola di Dio regola anche il nostro rapporto con Lui, può nascere disagio. Con quanta sincerità abbiamo ripetuto con il salmista: “I precetti del Signore fanno gioire il cuore”?

Dovremmo riflettere allora sulla contro-domanda che Gesù pone al dottore della Legge: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. Come a dire che non basta conoscere ciò che è scritto, ma occorre anche interrogarsi su come comprendiamo quella Parola. Il “come leggi?” è rivolto anche a noi. È necessario porsi davanti alla Scrittura con l’intenzione di passare dal “cosa è scritto” al “come lo comprendo e lo vivo”.

È interessante notare che la prima lettura, il salmo e il Vangelo coinvolgono tutte le facoltà dell’uomo: cuore, anima, mente, occhi, mani... “Ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima”; “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso”. Se tutte queste dimensioni non sono coinvolte, la lettura della Parola rimane astratta, teorica, parziale o addirittura distorta.

Vicinanza e lontananza

La parabola nasce dalla domanda dello scriba: “E chi è mio prossimo?”. Era una questione discussa all’epoca. Nella migliore delle ipotesi il prossimo era solo il connazionale giudeo praticante. Gesù cambia prospettiva: alla domanda “Chi è il mio prossimo?”, risponde di fatto: “Non chiederti chi merita il tuo amore, ma sii tu un prossimo per chi ha bisogno”.

Una chiave di lettura di questa domenica è proprio il concetto di vicinanza. Nella prima lettura leggiamo: “Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica”. Il vero segno che la Parola è vicina è la compassione, che ci rende capaci di avvicinarci al bisognoso, come fa il samaritano: “Passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione”. E gli si fece vicino! Questa vicinanza si traduce in gesti concreti: “Gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui”.

Il samaritano “ebbe compassione”. Il verbo usato da Luca è splanchnizomai, che significa commuoversi, “essere scosso nelle viscere”. Nel Vangelo di Luca compare solo tre volte: quando Gesù si commuove davanti alla vedova di Nain (7,13), nel nostro brano (10,33) e nella parabola del padre misericordioso (15,20). In tutti e tre i casi, la compassione si esprime in un avvicinarsi e toccare. Commuoversi è un verbo attribuito particolarmente a Dio. Non a caso, lo scriba non usa questo verbo per descrivere il samaritano, ma l'espressione “fare misericordia”.

La conclusione della parabola è chiara e diretta: “Va’ e anche tu fa’ così!” Renditi prossimo. Fa’ misericordia. E diventerai figlio o figlia del Dio della Compassione, come Gesù, il vero “Buon Samaritano”.

Per la riflessione personale

“Ecco allora emergere la verità: ci sono persone ritenute impure, non ortodosse nella fede, disprezzate, che sanno “fare misericordia”, sanno praticare un amore intelligente verso il prossimo. Non si devono appellare né alla Legge di Dio, né alla loro fede, né alla loro tradizione, ma semplicemente, in quanto “umani”, sanno vedere e riconoscere l’altro nel bisogno e dunque mettersi al servizio del suo bene, prendersi cura di lui, fargli il bene necessario. Questo è fare misericordia! Al contrario, ci sono uomini e donne credenti e religiosi, i quali conoscono bene la Legge e sono zelanti nell’osservarla minuziosamente, che proprio perché guardano più allo “sta scritto”, a ciò che è tramandato, che non al vissuto, a quanto avviene loro nella vita e a chi hanno davanti, non riescono a osservare l’intenzione di Dio nel donare la Legge: e quest’unica intenzione, al servizio della quale la Legge si pone, è la carità verso gli altri! Ma com’è possibile? Com’è possibile che proprio le persone religiose, che frequentano quotidianamente la chiesa, pregano e leggono la Bibbia, non solo omettano di fare il bene, ma addirittura non salutino i con-fratelli e le con-sorelle, cose che fanno i pagani? È il mistero di iniquità operante anche nella comunità cristiana! Non ci si deve stupire, ma solo interrogare se stessi, chiedendosi se a volte non si sta più dalla parte del comportamento omissivo proprio di questi giusti incalliti, di questi legalisti e devoti che non vedono il prossimo ma credono di vedere Dio, non amano il fratello che vedono ma sono certi di amare il Dio che non vedono (cf. 1Gv 4,20); di questi zelanti militanti per i quali l’appartenenza alla comunità o alla chiesa è fonte di garanzia, che li rende bendati, ciechi, incapaci di vedere l’altro bisognoso”. (Enzo Bianchi)

P. Manuel João Pereira Correia, mccj

Lc 10,25-37

La storia del buon samaritano ci porta dritto al cuore della questione. Il dottore della legge in realtà chiede a Gesù: «Chi è mio prossimo?». Con questo intende dire: «Chi devo amare davvero?». Dobbiamo amare quelli che sono diversi da noi, per credo o per colore, quelli che magari non seguono le nostre leggi, quelli che ci fanno paura?

Forse oggi abbiamo dimenticato che la storia che Gesù racconta al dottore della legge è carica di scandalo. Chi ascoltava Gesù in Galilea avrebbe percepito il samaritano come un nemico: un eretico, un meticcio (un mezzosangue nato da ancestrali unioni israelite e assire risalenti a centinaia di anni prima). Quindi la parabola domanda: l’altro, il creolo, il vituperato, l’emarginato, può essere messaggero di Dio? La risposta è sì, un sì sonoro. Una risposta che noi, ognuno di noi, “gentile o ebreo”, come dice Shakespeare, deliberatamente dimentichiamo.

Il samaritano è l’unico uomo del racconto che incarna la parola di Dio, vale a dire il suo amore infinito. In tal senso il samaritano è l’unico che è simile a Dio. Né il sacerdote né il levita della storia si fermano e mostrano misericordia. Sta qui lo scandalo, e anche la posta in gioco che Gesù ci pone dinanzi. Gli uomini di Dio, gli officianti, semplicemente passano oltre. In quest’ottica, Gesù probabilmente irrita il dottore della legge che gli pone la domanda. Ma Gesù è sapientemente sovversivo; stravolge i luoghi comuni (in greco tópoi) e spinge le persone a prestare la massima attenzione.

Il suo messaggio risuona profondamente: è l’altro, quello che oggi potrebbe essere il musulmano o il migrante centroamericano, a compiere l’opera di Dio, spontaneamente, non per l’ingiunzione ma per l’intuizione di amare. Di fatto, nel racconto egli è, o meglio diventa, la mano di Dio.

E c’è dell’altro: l’uomo caduto nelle mani dei briganti, e che il samaritano sceglie di aiutare, verosimilmente è ebreo. Come ebreo in Galilea è molto probabile che pensi male dei samaritani. Ma il samaritano lo aiuta ugualmente, mostra compassione e paga per lui alla locanda. Il prossimo che dovremmo amare è chiunque incroci il nostro cammino. Dobbiamo anche accettare il costo sociale e politico di un amore rischioso.

Gesù mostra che il samaritano, l’altro denigrato e mezzo umano, è degno della vita eterna. Ed è questa la rivoluzione. Come il samaritano, così l’altro, tutti gli altri. La domanda, pertanto, non è più «Chi devo amare?» ma piuttosto «Sono colui che ama?». Come dice Rumi, il mistico persiano, facendo eco a Gesù: «Nella generosità e nell’aiuto degli altri sii come un fiume. Nella compassione e nella grazia sii come il sole».

Lila Azam Zanganeh - L'Osservatore Romano

Non si può credere in Dio

restando ciechi al dolore del mondo

Lc 10,25-37

Una storia bellissima e drammatica, che Gesù racconta a un dottore della Legge, ma che, in realtà, è la storia dei nostri giorni: il viaggio dell’umanità, i feriti e gli scartati ai bordi della strada e della vita, l’indifferenza e la paura che ci impediscono di vedere, avvicinarci e fasciare le ferite. Sono queste tre le azioni principali del buon samaritano, che Gesù propone come icona della compassione: lo vide, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite. Tre gesti che parlano di una commozione viscerale, che vince la cecità, la sordità e la durezza del cuore dinanzi alla vita e al dolore dell’altro.

E mettendo in scena questa bellissima storia, Gesù opera un vero e proprio capovolgimento di significato: non sei tu a scegliere il prossimo da amare — magari tra chi fa parte della tua cerchia o famiglia, chi la pensa come te, chi ti è simpatico o non ti disturba troppo — ma, invece, sei tu che devi diventare prossimo di chiunque incontri nel cammino. Una pennellata di sconvolgente attualità e un grido situato al centro della nostra coscienza e della nostra storia: non può esserci vita, gioia, futuro se continui a passare oltre, a non vedere, a innalzare muri, a tracciare confini che ti tengono a debita distanza dall’altro. Solo l’amore apre alla gioia e cambia il mondo.

In fondo, impariamo questo amore alla scuola di Dio stesso che, in Gesù, ha ascoltato il nostro gemito, si è chinato sulle nostre ferite, ha toccato e guarito la nostra carne.

E ritornano le azioni del samaritano: lo vide, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite.

Il sacerdote e il levita, uomini religiosi che stanno andando al tempio, pregano Dio, ma si dimenticano dell’uomo. La loro “spiritualità senza carne” li rende ciechi dinanzi al dolore dell’altro e, per questo, “passano oltre”. L’indifferenza, la fretta, la preoccupazione per le proprie cose, la paura di coinvolgerci troppo ci fa sempre passare oltre e ci rende sordi, ciechi e duri. L’amore, invece, è contaminazione: vedere l’altro, rompendo ogni indifferenza; farsi vicini all’altro , accorciando le distanze e coinvolgendoci nella sua vita; fasciare le ferite dell’altro , praticando quella stessa compassione viscerale che Gesù sente per noi. L’amore, in fondo, è non passare mai oltre. È fermarsi, avvicinarsi, accogliere, toccare, portare sulle proprie spalle le gioie e i dolori dell’altro.

Una parabola che grida, al cuore delle nostre coscienze anestetizzate e della nostra società indifferente, che non si può credere in Dio restando ciechi al dolore del mondo.

[Francesco Cosentino – L’Osservatore Romano]

Come diventare prossimo di chi è nel bisogno

Dt 30,10-14; Salmo 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37

Il vangelo di questa domenica ci presenta la parabola del buon samaritano. Per mettere Gesù alla prova un dottore della legge gli chiede: “Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?” Cioè cosa devo fare per garantirmi la vita eterna con il minimo di sforzo e il massimo di certezza. Questa domanda, normalmente, sta all’inizio del cammino di ogni essere umano che risponde all’anelito di vivere pieno e felice. Gesù rimanda il suo interlocutore alla “Legge”. Il dottore della legge risponde con le parole della “Shemà”, dove viene detto di amare il Signore Dio “con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso”.

A parte l’ultima amplificazione “con tutta la tua mente”, la novità più interessante è l’aggiunta del “prossimo tuo comete te stesso” come oggetto dell’unico verbo amerai. Gesù sottoscrive questa risposta, ma fa una precisazione che rimanda alla domanda iniziale del dottore della legge: “Fa questo e vivrai”. Quindi la via della vita (eterna) passa attraverso l’amore; un amore da attuare con integrità di cuore, senza distinzione tra Dio e il prossimo.

“Volendo giustificarsi” dice il vangelo, il maestro della legge chiede a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”, una questione molto discussa nel suo ambiente. Perciò è comprensibile e legittima la sua domanda. Questa volta Gesù non si appella più alla sacra scrittura, e evita di fornire una definizione del prossimo, perché lascia sempre fuori qualcosa o qualcuno. Egli racconta allora la storia del buon samaritano.

La prima scena si ispira a un fatto di cronaca. Capitava che i mercanti saliti a Gerusalemme venissero assaliti dai briganti lungo la strada che scendeva verso Gerico. Nel caso di resistenza il malcapitato veniva percosso, derubato e abbandonato sulla strada. Il secondo atto vede in scena due figure del tempio, un sacerdote e un levita. Anch’essi scendono da Gerusalemme dove hanno svolto il loro rispettivo servizio nel tempio e ritornano a Gerico. Ambedue vedono l’uomo ferito a morte, probabilmente un ebreo come loro, ma girano al largo. Non vogliono toccare quell’uomo per motivi di “purità legale”.

Nel terzo atto il protagonista è un samaritano, che percorre la stessa strada. Vede l’uomo bisognoso, ma, a differenza dei primi due, è mosso da compassione, “gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi, caricato sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui”.

La domanda finale di Gesù costringe il dottore della legge a prendere posizione: “Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. La risposta dell’esperto della legge, che non osa chiamare il protagonista con l’appellativo “samaritano”, coglie il punto totale di tutto il racconto: “chi ha avuto compassione di lui”.

Il samaritano della parabola è Gesù stesso che “scende”, si abbassa, si china sull’umanità peccatrice, lasciata mezza morta dopo la colpa originale, e se ne fa carico, gli si fa prossimo. Il protagonista della parabola evangelica è Dio stesso che rivela il suo modo di agire attraverso le scelte di Gesù. Si tratta di “una buona notizia”, che Dio in Cristo si fa prossimo all’uomo.

Alla fine del colloquio col dottore della legge, Gesù precisa che cosa consiste l’amore: “va’ e anche tu fa lo stesso”, cioè anche tu diventa buon samaritano per il tuo prossimo. Non si tratta di trovare il prossimo qualcosa di fatto, e scaricarsi sopra un po’ di pietà o elemosina, ma di “farsi prossimo”, ossia avvicinare. Amare vuol dire, precisamente, abolire le distanze, spesso interiori.

Il samaritano non domanda chi è l’altro, di che paese, di che religione, di che partito. Davanti a Lui c’è semplicemente un povero che si trova in stato di necessità. L’avvicinamento è determinato da questo semplice connotato: un uomo senza qualificativi o titoli. L’unico qualificativo o titolo valido è il bisogno. “Va’ e anche tu fa lo stesso”. E’ molto significativo e suggestivo che Gesù usi due verbi che indicano rispettivamente il movimento(va’) e l’azione (fa). Il dottore della legge, che interroga Gesù, all’inizio dimostra soltanto di “voler sapere”. Alla fine, si ritrova con qualcosa da fare. Quindi Gesù esige da lui, come pure da noi, un sapere diverso. Cioè un sapere per amore.

Don Joseph Ndoum