Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

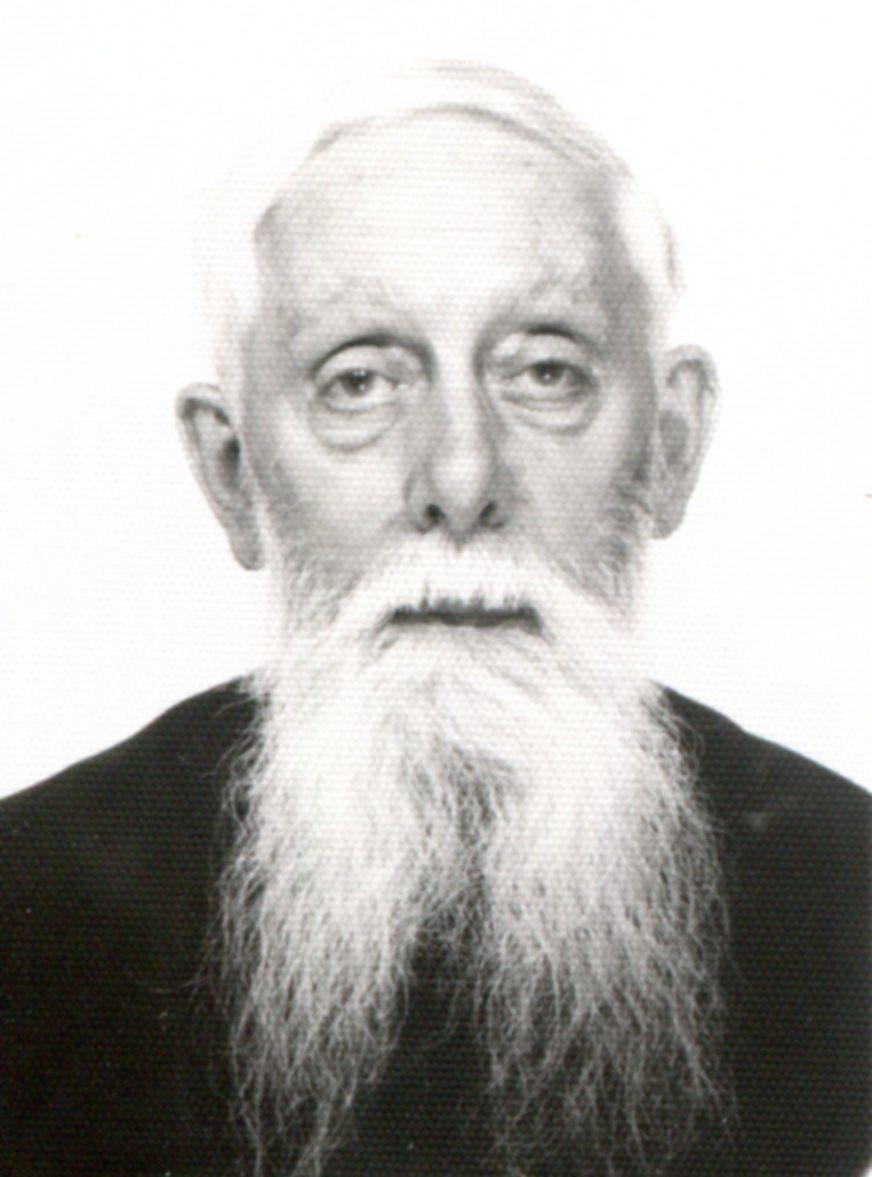

Figini Antonio

Antonio Figini era il secondo di 11 fratelli, figli di Egidio ed Emilia Grassi. Il papà possedeva un negozio di mobili in paese e un altro a Milano. La mamma era casalinga. In famiglia si respirava una solida religiosità. Non fa meraviglia, perciò, se da quella famiglia spuntarono ben cinque vocazioni: quattro sorelle di Antonio si fecero suore, due entrando nel Cottolengo di Torino e due abbracciando la vita missionaria come Comboniane.

Fin dai primi anni della sua infanzia, Antonio mostrò chiari segni di voler diventare sacerdote. Infatti, al termine della scuola elementare, entrò nel seminario diocesano. Ad un certo punto rimase affascinato dalla vita missionaria che fu presentata ai seminaristi da P. Giuseppe Beduschi, un Comboniano milanese reduce dall’Africa che, dal 1919 al 1923, per esplicito invito del nuovo Superiore Generale, P. Paolo Meroni, e “benedetto da Sua Eminenza il Card. Andrea Ferrari, iniziò il suo fecondo e mirabile lavoro di animazione vocazionale nei seminari d’Italia cominciando da quello di Milano per la teologia, di Monza per il liceo e di San Pietro Martire per il ginnasio”. Così registra la biografia di questo grande missionario.

Padre spirituale dei liceali diocesani era P. Motta, un sacerdote esimio e santo, che favorì moltissime vocazioni alla vita religiosa e missionaria. Fu un direttore di anime che plasmò molte generazioni di sacerdoti lasciando in ciascuno l’impronta di Dio. A lui i seminaristi potevano rivolgersi sicuri che le sue parole riecheggiavano quelle del Signore. Anche il nostro Antonio ne approfittò.

Così, ad un certo punto, prese la penna in mano e scrisse al nuovo cardinale di Milano, Eugenio Tosi: “Eminentissimo Principe, l’umile sottoscritto, alunno di seconda liceo, implora il permesso di passare alle Missioni Africane di Verona. Si è deciso a rivolgersi a V. E. dopo lungo tempo e matura riflessione, dopo ripetute preghiere al Signore e confidenze ai propri superiori… I parenti hanno già consentito al doloroso distacco... Monza 24 giugno 1924”.

La prova del cuore

Questa decisione non era stata priva di sofferenza e di un lungo travaglio. Ne fa fede una lettera della mamma, senza data, ma certamente antecedente alla richiesta al cardinale.

“Caro figlio, mi sono provata tante volte a rispondere alla tua lettera, ma non riuscivo mai. Finalmente, eccomi decisa a scriverti. Antonio mio, ti pare forse che non t’abbia amato abbastanza? Che non abbia fatto il mio dovere? Che non t’abbia procurato il necessario anche per mantenerti in seminario? Come hai cuore di abbandonarmi!… Da quando ricevetti la tua lettera, non posso darmi pace. Pensa bene prima di abbandonarmi. Il mio dolore è troppo forte, il mio cuore non può sopportarlo; spetta a te pregare il Signore che mi dia forza e rassegnazione. Caro figlio, ho pregato con fede anche la Madonna che mi aiutasse a rassegnarmi al volere di Dio… ma non posso fare a meno di compiere la volontà di Dio perciò, con un dolore che porterò sempre con me, devo dirti: ‘Va’, figlio mio dove il Signore ti chiama; io e tuo padre ti accompagneremo sempre e dappertutto con la nostra benedizione. I tuoi genitori ti benedicono con tutto il cuore”.

In data 23 luglio 1924 il rettore, Don Giuseppe Rotondi, presentò Antonio a P. Federico Vianello con queste parole: “Attesto che Figini Antonio è veramente un giovane esemplare. Aperto, modesto, laborioso, di pietà distinta e buona applicazione allo studio. Ha ingegno mediocre, ma con la buona volontà riesce a dare un discreto risultato. È promosso alla terza liceo… Figini sarà per l’Istituto un ottimo acquisto e io lo cedo con un non piccolo sacrificio, come un regalo al vostro Istituto”.

Durante le vacanze prima dell’entrata in noviziato ecco la tentazione sotto forma di malattia: “Mi sono tornati da alcuni giorni alcuni attacchi di malaria, non tanto gravi, 38–39 gradi di febbre… Io sarei pronto per lunedì 6 ottobre. Mi pare che restando ancora in famiglia, dopo una vacanza di tre mesi, non migliorerò certo in salute perché mi manca quell’orario sminuzzato che mi conduce ai piedi del tabernacolo, in ricreazione, nello studio, in refettorio, in dormitorio, ecc. È proprio la regola di vita che ci preserva dal male. Inoltre sembra che il demonio mi voglia giocare qualche brutto tiro, come aveva fatto con mia sorella che, appena parlò di vocazione ai genitori, si ammalò. Così pare sia avvenuto a me. P. Motta mi diceva sempre che la vocazione deve essere provata. Eccomi alla prova dalla quale ho ferma fiducia di uscire vittorioso con l’aiuto del Signore…”.

Fece la vestizione il primo novembre 1924 nel noviziato di Venegono che era stato inaugurato tre anni prima ed era ancora in via di ristrutturazione. P. Fausto Bertenghi, uomo noto nell’Istituto per la sua santità, era il suo maestro. “È un ottimo figliolo – scrisse di lui – e cammina bene in tutto e promette molto bene. Però è un po’ ingenuo in certe circostanze, specie nel parlare. Ama assai la vocazione e l’Istituto. Ingegno buono; carattere mite, espansivo, schietto e sincero, attivo, riflessivo, ordinato e docile ma un po’ smemorato. Come costituzione è debole, ma è sempre stato bene. Ora è bidello finché non si trova di meglio”.

Emise i voti temporanei il primo novembre 1926, e passò immediatamente a Verona per il liceo e la teologia. Fu ordinato il 5 aprile 1930 a Verona dal vescovo Mons. Girolamo Cardinale, nella cappella di Casa Madre. Tra i suoi compagni c’era anche il futuro Mons. Agostino Baroni che lo ha preceduto di poco in cielo.

Sempre con la valigia in mano

La vita missionaria di P. Antonio si svolse tutta tra Egitto e Libano e durò solo 15 anni (1930-1953), con un intermezzo in Italia dal 1938 al 1946. Dopo il 1953 rimase sempre in Italia.

La sua esistenza è stata lunga e gli spostamenti sono stati tanti. Questo fatto non deve far pensare che P. Antonio fosse un tipo che non trovava mai il suo ubi consistam perché era una persona gradevole, di compagnia e sempre sereno; i suoi frequenti spostamenti sono da attribuirsi alla massima disponibilità e allo spirito di obbedienza di P. Antonio, che era sempre pronto a fare la valigia per andare dove i superiori avevano un buco da riempire. Erano sicuri che lui diceva sempre di sì, e volentieri. Ha quasi sempre fatto il superiore delle comunità dove è stato mandato. Infatti ha rivestito questa carica per ben undici volte e ovunque è andato ha avuto cura di redigere il diario della casa consegnando ai posteri tante esperienze sue e dei confratelli che costituiscono una pagina della storia dell’Istituto.

Quanto appena detto è confermato dai giudizi dei superiori riportati nelle varie cartelle di missione che lo descrivono: “Tanto caritatevole, dal contegno ottimo, forse troppo buono per cui lascia andare, accetta i consigli e le osservazioni degli altri e ne tiene conto, moltissimo zelo per le anime, atto alle confessioni e alla predicazione, per il ministero trascurerebbe tutto, giudizio della gente e delle autorità buono… Insomma è un ottimo religioso di gran cuore, di grande zelo e di intensa attività”. Chi scriveva queste note era P. Giacomo Andriollo. Ma anche quelle del più severo P. Giocondo Bombieri non erano meno lusinghiere, salvo dire che “non sapeva se era adatto a fare il superiore”. Appunto perché lo giudicava troppo buono, remissivo e… “dimenticone”.

L’autista onesto e il re massone

Il 2 febbraio 1931 Mons. Francesco Saverio Bini, vescovo di Khartoum, arrivò ad Assouan, di cui era anche vescovo (quella missione, infatti, dipendeva da Khartoum e ne dipenderà fino al 1950), accompagnato da P. Giovanni Cotta e da P. Antonio. Quest’ultimo poi si fermerà in aiuto a P. Ottone Huber. Giunti alla stazione di Assouan, P. Huber li accolse e li accompagnò in taxi. Scendendo, dimenticarono nell’auto la valigia che conteneva il denaro per costruire la cattedrale di Khartoum, una notevole somma.

La distrazione lasciò tutti in ansia e, più di tutti, P. Antonio che era il custode del tesoro. Ma senza scomporsi, si scostò dal gruppo e cominciò a pregare San Giuseppe con tanta fede. Poco dopo vide tornare il taxista con la valigia e il suo contenuto.

Il 26 febbraio 1931 il re d’Italia e il suo seguito arrivarono ad Assouan. Alla domenica, accompagnati dalle autorità, vennero ad assistere alla santa Messa. P. Antonio si mise sulla porta della chiesa per porgere l’acqua santa a chi entrava. Con un certo rammarico notò che il re, dopo aver bagnato il dito nell’acqua lustrale, se lo passò sotto la manica della giacca per asciugarlo.

Anche altri re e principi d’Europa andavano ad Assouan a trascorrere l’inverno (quando il clima è ottimo sotto tutti gli aspetti) e la chiesa dei missionari era l’unico centro cattolico della città per cui tutti, presto o tardi, vi capitavano.

Nel 1933 P. Antonio, rimasto solo dopo la morte di P. Domenico Francesconi, riprese la scuola con 12 allievi, coadiuvato fino al 1935 da P. Emilio Cavedon e poi da P. Zelindo Marigo e da P. Giacomo Gubert.

Il 28 febbraio 1937 “nel cuore della notte un ladro fece il giro delle stanze ed entrò anche nella stanza di P. Antonio che fu minacciato con un pugnale. Accorsero P. Gubert e Fr. Simeone Lunardon e il ladro se la diede a gambe. Aveva buttato dal poggiolo coperte e lenzuola del letto di un padre in arrivo, ma quando, verso le tre di notte tornò per prendersele, i missionari le avevano già raccolte e messe al sicuro”.

P. Antonio lasciò la prima volta l’Egitto nel 1938, perché i superiori avevano messo gli occhi su di lui per un incarico importante: iniziare la nuova scuola apostolica di Como. E qui gli capitò la prima avventura. Avrebbe dovuto sbarcare a Napoli, ma quel giorno, 3 maggio 1938, proprio a Napoli c’era la grande parata in onore di Hitler e Mussolini, per cui il “Marco Polo” dovette andare a Venezia. A Verona, il Superiore Generale (P. Antonio Vignato), consegnò al nuovo superiore diecimila lire per le prime spese. Per fortuna, il papà gli regalò i mobili per le camere e il fratello i 30 materassi.

Primo superiore a Como

I Comboniani, dato il forte numero di vocazioni per le medie, sentirono il bisogno di aprire un ulteriore piccolo seminario. P. Umberto Mariani e P. Gaetano Semini si recarono a Como per vedere la casa e la trovarono dopo averne scartate tante altre. La Nigrizia di novembre del 1938 parla del “Nuovo Piccolo Seminario per le Missioni Africane a Como” mostrando anche due foto della primitiva costruzione che si trovava non dove è oggi, ma a Borgo Vico al n. 104, nell’ex istituto provinciale per sordomuti poveri, ritornati ora a Milano. I Comboniani la presero in affitto per 23.000 lire all’anno. Il posto era incantevole essendo sul lago, di fronte a Brunate.

“L’Istituto delle Missioni Africane di Verona ha aperto lo scorso mese di ottobre, una nuova Scuola Apostolica in Como – scrive La Nigrizia - La nuova casa è destinata ad accogliere giovinetti che, compiute le elementari, si avviano al ginnasio. Da tempo si era sentita la necessità di fondare in Lombardia, che nella graduatoria di vocazioni religiose e missionarie tiene un posto d’onore, un nostro seminario per i futuri apostoli dell’Africa Centrale…”. L’articolo, poi, riporta il discorso che Mons. Macchi, vescovo di Como, ha tenuto per l’occasione… “Quale grazia per un vescovo e per una diocesi…”.

Ebbene, P. Antonio fu il primo superiore. Il Bollettino n. 17 del 1° novembre 1938, scende in maggiori particolari: “Vi prendono possesso il 13 settembre P. Figini, P. Sassella e P. Arrighi. Il 29 settembre è la vera presa di possesso della casa, con pagamento alla Provincia di sei mesi di affitto. Arrivano poi i tre fratelli coadiutori: Ciapponi, Conti e Bertoldi e due studenti di prima teologia: Villa e Calaveso. Dal milanese, dal comasco, dal bergamasco ci arrivano i primi aspiranti missionari. P. Antonio fa una visita alla casa di Carraia: al suo ritorno viene seguito da P. Daniele e da P. De Lai, che accompagnano a Como gli otto apostolici rimastivi… Il 13 ottobre S.E. Mons. Alessandro Macchi, che ci ha accolti a Como con la più grande espansione, viene a portarci la sua benedizione… Come segno della sua benevolenza ci lascia i suoi paramenti sacri che egli stesso aveva portati e indossati per la Messa… Il 15 ottobre comincia la scuola regolare per la prima ginnasio (le nostre medie); la seconda, composta da soli quattro alunni venuti da Carraia è mandata a Padova. Li accompagna P. Antonio che ritorna con due apostolici lombardi di prima ginnasio… Un comitato di dame che sosteneva la missione di Yoyniang, passata ai Mill Hill, ora deve volgere le sue attenzioni al seminario. L’anno scolastico è cominciato con 20 alunni, tutti di prima ginnasio”. Così la cronaca di quei primi giorni.

P. Antonio, intanto, con i mezzi pubblici o in bicicletta, raggiungeva la varie parrocchie con il suo armamentario di “propaganda”, in cerca di ragazzi disposti a farsi missionari. “Si prestava molto per la predicazione nella varie parrocchie – dice P. Villa – anche allo scopo di far conoscere il nuovo seminario e creare una cerchia sempre più vasta di amici e benefattori”. Intanto si interessava per trovare un posto definitivo per un seminario di proprietà dei Comboniani che fosse in un luogo più adatto alla vita dei seminaristi. La troppa vicinanza del lago era fonte di distrazioni, offerte dal turismo, e di pericolo per quei ragazzi che erano tentati di fare qualche nuotata.

“L’8 dicembre 1940, solennità dell’Immacolata, P. Antonio dà la bella notizia che finalmente abbiamo la casa nostra a Rebbio”, registra il Bollettino n. 20 dell’8 dicembre 1942. Il nuovo seminario di Rebbio cominciò a funzionare nel 1941. P. Antonio consegna la casa di Borgo Vico all’istituto dei sordomuti perché “si è già fatto trasloco a Rebbio in Via Salvadonica 3, nella nuova casa sistemata a dovere”.

Nel 1943 Rebbio ospitò gli scolastici di teologia di Verona che lasciavano la città scaligera per mancanza di spazio (era, per metà, occupata dai tedeschi) e per il pericolo dei bombardamenti americani. Il Bollettino n. 21 dell’8 dicembre 1945 dice: “8 ottobre 1943 - Partono da Rebbio i nuovi destinati come assistenti nei piccoli seminari e arrivano i neoprofessi. I teologi sono 90”. Il 25 novembre 1943, giunge da Fai, insieme a P. Agostino Capovilla, il primo gruppo di scolastici filosofi che proseguiranno per Venegono, dove rimarranno fino a guerra finita.

Nella casa di Crema

Nel 1942 P. Antonio fu trasferito a Crema per sostituire, come superiore, P. Angelo dell’Oro che “il 14 novembre 1941, solo soletto giunge dal noviziato di Venegono come superiore, per iniziare la nuova fondazione. Porta con sé due grandi valigie in una delle quali non manca il quadro di San Giuseppe… Le vicine Ancelle della Carità gli danno una cassetta con le vettovaglie per tre giorni… Gli uomini cattolici di Ripaltanuova, ai quali ha predicato, gli regalano una fascina di legna ciascuno perché si cuocia la polenta, e il parroco, direttore delle Opere Missionarie, gli regala una bicicletta” (Bollettino n. 20, 8 dicembre 1942).

P. Antonio continuò l’attività di animatore vocazionale e di superiore che aveva iniziato a Como. Da Crema l’animazione si estendeva fino a Lodi, Pavia, Cremona, Bergamo… Tra le sue carte ci sono 12 pagine con la storia del santuario della Madonna delle Grazie e del vecchio seminario che, il 19 dicembre 1941, era stato acquistato dai Comboniani. Probabilmente quelle pagine erano state preparate per il Bollettino, ma rimasero lì. Tra il 1942 e il1943, la casa accolse i seminaristi di Brescia sfollati a Crema per paura dei bombardamenti. Il loro superiore era P. Cesana e rimase tale anche a Crema, mentre P. Antonio lo sostituì come superiore a Brescia. Qui rischiò più volte la vita a causa delle bombe.

Vi rimase due anni. Nel 1945, infatti, fu dirottato a Venegono come incaricato del ministero e delle giornate missionarie: data la conoscenza che aveva dei sacerdoti della diocesi milanese (molti di essi erano stati suoi compagni di seminario), era un lavoro adatto a lui.

Seconda tappa africana

Nel 1946 P. Antonio tornò al suo primo amore: Helouan, come insegnante nella scuola, per passare ad Assouan come superiore l’anno dopo. Qui fece una tappa di quattro anni, finché nel 1950 andò in Libano, per tornare dopo tre anni a Rebbio.

“Per il suo onomastico, P. Antonio – scrive Fr. Aldo Benetti – festeggiava sant’Antonio Abate, quello del porcellino. Questa devozione gli derivava dal grande amore che aveva per gli animali. Dopo i pasti, quand’era a Zahale, si recava nel pollaio dove c’erano galline, conigli e maiali… – anche loro avevano imparato a convivere pacificamente – e a tutti dava un bocconcino. P. Giacomo Andriollo, un giorno in cui venne a Zahle, disse: ‘Andiamo a vedere Adamo prima del peccato’, e s’incamminò verso il pollaio.

Quando P. Antonio entrava nel recinto, era una festa: i conigli si raccoglievano tutti intorno, così pure le galline e perfino i maialini, ognuno esprimendosi con il proprio linguaggio. Sembrava che P. Antonio lo comprendesse e parlasse la stessa lingua imitandone i versi. E intanto porgeva a ciascuno il suo bocconcino. Era una scena da vedere.

Mi raccontò che quand’era a Rebbio aveva un cane che era abituato a saltar fuori dalla finestra, atterrando su un terrazzino sottostante. Quando cambiò stanza e, sotto, non c’era più la terrazza, il cane, ormai abituato al suo salto, lo rifece, ma gli andò male. Infatti finì a pancia a terra rompendosi una gamba. Toccò a P. Antonio steccargliela per bene, mettendolo sulla via della guarigione.

Aggiungo una considerazione: se P. Antonio era così con gli animali, lascio immaginare come fosse con i confratelli che, nella sua considerazione, erano infinitamente più importanti e più cari degli inquilini del pollaio e del cane di casa”.

Anche in Libano gli accadde un’avventura analoga a quella di Assouan. Un ladro rimase interdetto quando P. Antonio, svegliatosi di soprassalto durante la notte, accese la luce elettrica. Al povero ladro non restò che darsela a gambe. Questa volta, però, aveva fatto in tempo a rubare la macchina fotografica e qualche piastra presa dalle tasche dei vestiti di P. Antonio. La polizia, alla quale venne denunciato il furto, non trovò il ladro. In compenso sottopose i missionari a interminabili interrogatori… Così un’altra volta avrebbero imparato a denunciare i ladri!

Pordenone, Roma, Verona, Crema

Dal 1956 al 1959 P. Antonio fu superiore della casa di Pordenone. Si trovò a suo agio anche con i Fratelli che si specializzavano nelle varie discipline artigianali, altrettanto dicasi per gli anni dal 1959 al 1963 durante i quali fu a Roma all’Ufficio viaggi, quindi passò a San Tomio di Verona dal 1963 al 1972 come superiore locale e addetto alle confessioni e alla predicazione. Come altrove, particolarmente a San Tomio divenne confessore ricercato da sacerdoti, religiosi e suore. Al tempo suo (1964) venne rifatta tutta la casa dei missionari con annessi appartamenti ricavandone la Galleria Mazzini e la Libreria Comboniana. Venne pure rifatto il pavimento della chiesa di San Tomio.

Il 15 ottobre 1970 il professore Amedeo Trivisonno di Firenze terminò il dipinto dell’Immacolata che si trova sull’altare della Madonna. Questo pittore aveva lavorato nella chiesa del “Cordi Jesu” in Egitto. L’immagine di Maria era una copia dell’Immacolata venerata sull’altar maggiore della nostra chiesa di Assouan. P. Antonio aveva voluto mettere un ricordo dell’Africa nella chiesa di San Tomio.

Dal 1972 al 1977 fu superiore a Crema dove, dall’ottobre del 1958, si era cominciato ad accogliere “vocazioni adulte”. Arrivò a Crema il 25 ottobre quando i Fratelli studenti erano appena partiti per Roma al fine di continuare la scuola in quegli atenei. Anche le ultime cinque Suore Comboniane se n’erano andate (1972) per lasciare il posto alle Secolari Comboniane che allora si chiamavano Ausiliarie, ma, in una lettera del 1973, P. Antonio si rivolge al Superiore Generale pregandolo di interessarsi per il ritorno delle Suore Comboniane “adesso che l’unica Ausiliaria Comboniana rimasta se n’è andata senza preavviso e non sappiamo come sostituirla”. Intanto si cominciava respirare aria di smobilitazione della casa. Per esempio, il superiore di Thiene prelevò 40 scrivanie e altrettanti armadi. Il primo dicembre il seminario venne dato in locazione alla provincia di Cremona che ne fece una sezione staccata del liceo scientifico statale Leonardo da Vinci.

Nel 1976 da Venegono vennero portati i vecchi banchi della cappella, sostituiti con i banchi nuovi della cappella di Crema; il camioncino della casa, che era stato mitragliato con P. Enrico Farè al volante, fu regalato a Verona. Partì pieno zeppo di libri. Stessa strada presero i letti e i materassi che furono utilizzati per il nuovo piano (quella sopra la cappella) della casa di Verona.

Nel 1977, per la prima volta, l’Annuario Comboniano parla di Crema come “Rettoria Santuario”. Erano presenti tre padri: P. Antonio, P. Longino Urbani, P. Aurelio Pozzati. Intanto continuava lo svuotamento della casa. Familia Comboniana di agosto dà le ragioni della vendita della casa di Crema: “Come seminario risulta ridondante”. I superiori e i confratelli volevano conservare la gestione del Santuario, ma il vescovo preferì affidarlo ai suoi sacerdoti.

Il 13 ottobre 1977 l’ufficiatura e l’amministrazione del Santuario della Madonna delle Grazie passarono alla diocesi di Crema, (una clausola del contratto d’acquisto diceva che se i Comboniani si fossero allontanati da Crema, il Santuario sarebbe tornato alla diocesi). Il 14 ottobre fu la Provincia di Cremona a firmare il contratto per l’acquisto della proprietà dei Comboniani a Crema concedendo “durante tutta la sua vita” la casetta all’altezza delle mura al signor Gusmerotti che era stato domestico dei Comboniani da sempre. Il 15 ottobre P. Antonio con i confratelli rimasti, dopo aver concelebrato in Santuario con il vescovo, lasciarono definitivamente la casa.

I Comboniani erano rimasti a Crema 36 anni. A P. Antonio toccò l’ingrato compito di chiudere la casa, compito indubbiamente triste. P. Antonio fu trasferito a Milano nella Rettoria come confessore e addetto al ministero fino al 1993, anno in cui passò a Rebbio, trasformata in una casa di riposo per anziani autosufficienti. Ormai completamente cieco, sopportò la menomazione con pazienza e serenità di spirito. Fu il confessore di tanti confratelli, sacerdoti e suore della zona. Una delle caratteristiche del suo ministero è stata la dolcezza con i peccatori. Tutti hanno un ricordo positivo in questo senso.

La sorella, Sr. Egidia, ha scritto: “Ha sofferto molto nella sua lunga malattia, ma non si è mai lamentato. Diceva spesso: ‘Sia fatta la volontà di Dio… Sono contento di essere nella casa del Signore… Sono felice di essere stato scelto come sacerdote e di questo ringrazio il Signore. Nella mia lunga vita le mancanze sono state tante, ma la misericordia di Dio non mi ha mai abbandonato’. Non so se P. Antonio nella sua vita abbia avuto dei dispiaceri perché l’umiltà, l’obbedienza e la carità coprivano tutto. Comunque non ne ha mai parlato a nessuno, neanche con chi era in confidenza con lui. Il silenzio fu la sua arma vincente”.

Nel 1997 fu portato a Milano a… prepararsi all’incontro col Signore. Cominciò il periodo del silenzio vigile e attento, con la partecipazione alla santa Messa e agli incontri di comunità. Ordinando le sue carte, trovò tanto materiale che mandò all’archivio di Roma, segno del suo senso di appartenenza all’Istituto e consapevole dell’importanza di lasciare una memoria del proprio passaggio. Il Padrone della vigna, per il quale aveva dedicato la sua lunga esistenza, venne a chiamarlo al premio il 20 dicembre 2001.

Commentando i suoi 71 anni di sacerdozio durante la messa funebre, P. Pietro Rossi ha detto: “P. Figini ha realizzato ciò che dice l’apostolo San Giovanni nella sua prima lettera: ‘Il Figlio di Dio ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli’ (Gv 3,16). Dando la sua vita per i fratelli, P. Figini ha dato la precedenza al ministero sacerdotale, ma non ha trascurato l’aiuto materiale verso i più bisognosi. Con i confratelli sapeva prevenire i loro desideri e venire loro incontro. La sua spiritualità ha avuto due riferimenti importanti: il Cuore di Gesù e quello di Maria. Del suo passato ricordava spesso i momenti belli ed anche quelli comici e curiosi; mai invece una parola su persone o fatti che lo avevano fatto soffrire. Sembrava che avesse cancellato tutto ciò che fosse negativo dalla sua memoria”.

Dopo il funerale a Milano, le spoglie di P. Antonio furono portate a Varedo, dove ci fu un secondo funerale e l’inumazione accanto ai suoi genitori e familiari. Di lui rimane il ricordo di un confratello buono, sempre disposto a compiere la volontà del Signore, anche nella sofferenza, e disponibile al volere dei superiori nei quali vedeva la presenza di Dio.

(P. Lorenzo Gaiga, mccj)

Fr. Antonio Figini was born in Varedo, in a large and exemplary family. He absorbed from his early years the values passed on by the region and the Church of Milan. Besides his own religious vocation, four of his sisters followed the same path: two became Comboni Sisters and two Cottolengo Sisters.

He entered the diocesan seminary where he studied up to his second year of high school. In June 1924 his rector introduced him to Fr. Federico Vianello and wrote, “My handing him over to you is no little sacrifice, it is a gift to the Institute”. In the novitiate of Venegono he met Fr. Faustino Bertenghi, great teacher and educator, who chose him to be the head boy, anticipating his way of service in the future. For eleven times, in fact, he was chosen to be local superior (Assouan, Rebbio, Crema, Brescia, Zahle, Rome, Pordenone, St. Tomio in Verona and the parish in Milan).

He took his first vows on 1 November 1926 and spent his entire scholasticate in Verona. He was then ordained to the priesthood on 5 April 1930. Of those years we mention only a remark about him, often repeated: “Very charitable and very identified with the Institute”.

After his ordination, Fr. Antonio was sent to Egypt, where he remained for eight years as a teacher (1930–1938), first in Helouan and then in Assouan.

He was the one who took care of the community’s diary – a praiseworthy tradition – that would later on provide a description of his and other confreres’ activities. Those were heroic times due to the social and political situation, the climate and the poverty – a chapter in the history of the Institute that needs to be better highlighted. He returned to Egypt again in 1946 and stayed until 1950 when he moved to Zahle, Lebanon, where he remained until 1953.

Fr. Antonio spent the next 48 years in northern Italy, mostly as superior and formator in minor seminaries and doing priestly ministry: he was in great demand as a confessor of priests and religious sisters.

In May 1993, completely blind by then, Fr. Antonio retired to Rebbio. In 1997 he was transferred to what was to be his last community: the Ambrosoli Centre in Milan. These were the silent years: a very vigilant silence, however, with an active participation in the Eucharist celebrated in the chapel and in the community meetings. During these last years he put his papers in order. He also sent to the general archives his research papers and writings on Egypt: a sign of his attachment to the Institute and of his conviction that history would continue after him, so that it was proper to leave behind memories of his passing.

A confrere who lived with him, wrote, “Of his past Fr. Antonio often remembered the good times, the comical or unusual happenings. Never a word about events or people who had made him suffer. He seemed to have erased from his memory all that had been negative (Fr. Pietro Ravasio)”.

Da Mccj Bulletin n. 216 suppl. In Memoriam, ottobre 2002, pp.12-24