Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

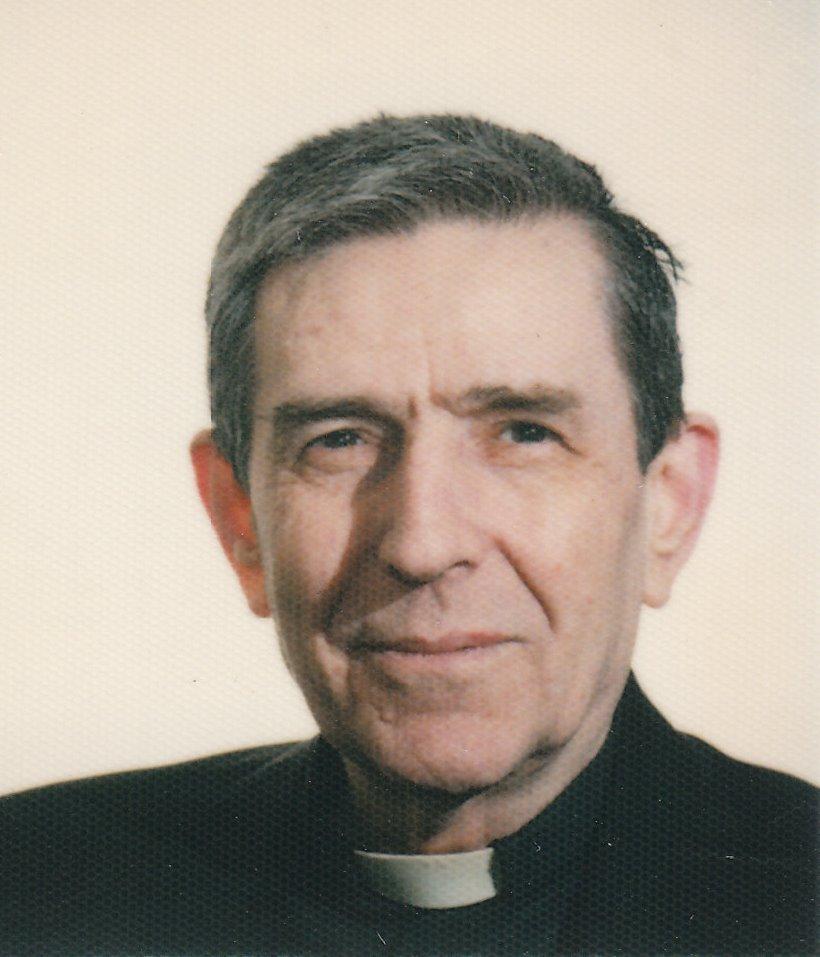

Tonelli Carlo

Chi ha conosciuto P. Carlo Tonelli ha negli occhi l’immagine di un uomo che ha vissuto in pienezza il detto benedettino hora et labora. Lo vediamo sulle impalcature delle case comboniane in via di restauro con il suo camiciotto nero, le gambe fasciate strettamente per una fastidiosa flebite che lo tormentava dagli anni giovanili del sacerdozio, con la mazzetta e lo scalpello a scrostare muri vecchi, o con la cazzuola stretta in pugno a rifare pareti, sotto il sole o la pioggia… oppure con il badile in mano a caricare carriole di calcinacci da portare alla discarica. Terminato il lavoro di aiuto ai muratori, era nel suo ufficio a studiare i piani di lavoro, a modificare e ritoccare i disegni preparati dal geometra alla ricerca del progetto migliore, di quello più adatto a una casa religiosa e anche più povero senza compromettere la qualità.

Terminato il suo lavoro, o prima di iniziarlo, era inginocchiato in chiesa, ben lavato e pulito, con la veste talare a recitare le preghiere alle quali non mancava mai, anche a costo di notevoli sacrifici.

P. Carlo è uno dei pochi Comboniani che non è mai stato in missione. Ciò non gli ha impedito di vivere intensamente la missione nei molteplici servizi che la Provincia Italiana gli ha chiesto.

Un ragazzino calmo e riflessivo

Carlo era il secondo di quattro figli, di cui una femmina morta in tenera età. Il papà, Battista, era emigrato per lavoro in America, ma, dopo un incidente alle mani sul lavoro che lo rese invalido, dovette ritornare a casa. Morì nel 1948, a 60 anni di età, proprio il 14 gennaio, lo stesso giorno in cui morirà il figlio P. Carlo. La mamma, Rosa Rivaldi, era casalinga.

Nella scuola elementare il piccolo Carlo riusciva molto bene. Era molto studioso, intelligente, piuttosto calmo e riflessivo anche se, qualche volta, combinava giochi e scherzi con i fratelli, senza però offendere nessuno. A 11 anni entrò dai Comboniani di Como per le medie. Era il 1938. Poi passò a Brescia per il ginnasio, quindi andò a Firenze per il noviziato.

Verso il sacerdozio

Il noviziato di Firenze coincise con gli anni della guerra, anni di paure, di bombardamenti, di continue fughe, di intenso lavoro, di fame e di freddo, di questue dell’olio per poter tirare avanti. Il padre maestro dei novizi, P. Stefano Patroni, riconobbe che Carlo “fin dall’inizio si è messo con impegno nel suo lavoro di formazione. Ama le regole e le cose spirituali, il lavoro e il sacrificio. Si sforza di essere schietto coi superiori nonostante il suo carattere piuttosto chiuso e riservato. Dopo due anni di lavoro ha raggiunto risultati eccellenti: diligente nei suoi doveri, esatto nell’osservanza delle regole. È molto delicato di coscienza fino a rasentare lo scrupolo. Come carattere sarebbe permaloso e sensuale, ma è sempre riuscito a dominarsi. Come salute è piuttosto debole di costituzione tuttavia non si è mai accusato di disturbi fisici. Ama la preghiera ed è uomo di sacrificio. Sarà un ottimo missionario”.

Al termine del secondo anno di noviziato, Carlo scrisse: “Ho spesso pregato il Signore e la Madonna perché, se un giorno non potessi mantenere gli obblighi che mi assumo con i voti, mi facessero morire. Certo, vorrei trovarmi migliore e più virtuoso davanti a questo grande passo. Non mi resta che intensificare il mio impegno e la mia preghiera”.

Emise i voti temporanei il 15 agosto 1945, quindi passò a Rebbio (1945-1947) per il liceo. Prima di rinnovare i voti nel 1946 scrisse: “Osservando un po’ l’anno che è trascorso, mi pare che sia stato per me un periodo di grandi sofferenze fisiche e morali. Mi sorprendo spesso a pensare a mio fratello prigioniero e io soffro per questo. Quanto alla mia vocazione, vedo all’orizzonte tanti sacrifici che mi attendono, tante oscurità, tante incertezze, forse ingrandite dalla mia fantasia. Tuttavia sono contento della scelta che ho fatto. Ed anche una vita di sacrifici e di rinunce mi pare che, con l’aiuto di Dio, riuscirò a sopportarla… In questo primo anno di vita religiosa ho imparato tante cose; è stato un anno di esperimento. Non posso dire di essere pienamente contento di me: qualche infedeltà, qualche mancanza mi è motivo di dolore, tuttavia la mia volontà è quella di perseverare, di migliorare confidando nei Cuori di Gesù e di Maria…”.

P. Giovanni Battista Cesana aggiunse in calce a questa lettera: “Tonelli è un giovane di ottime disposizioni d’animo, di mente, sostenuto da volontà generosa, attento in tutto, forse esagerato nel compimento del suo dovere. Prega molto. Mi pare viva una forma di spiritualità rigida, esagerata, troppo violenta, in contrasto col suo carattere mite. Deve acquistare serenità di spirito, giovialità, fiducia in se stesso. Ebbe uno sviluppo fisico notevole e ciò lo ha indebolito un po’. È intelligente e nella scuola fa bene”.

Era debole, diceva il superiore, senza aggiungere però che quei giovanotti in pieno sviluppo spesso non avevano da mangiare a sufficienza e il vino…: vedevano solo quello dell’ampollina della messa, come scrisse un suo compagno. Ma si era nell’immediato dopoguerra e non ci si deve meravigliare di questo. La situazione era magra anche nelle famiglie.

Fu a Verona (1947-1948) per lo scolasticato, alcuni mesi ad Arco per motivi di salute e poi a Venegono (1949-1952) per la teologia. Manifestando il suo animo al superiore dopo i mesi trascorsi ad Arco, scrisse: “Con tutta verità posso dire che quest’anno è stato migliore del precedente. Lei, Padre, mi conosce: conosce le mie ansie, i miei timori, quello che c’è in me di male, ma conosce pure il mio desiderio di bene. Accetto dalle mani di Dio la croce che mi è stata messa sulle spalle. Sarà per tenermi in umiltà. Avrò da soffrire nella vita, ma mi sento pronto con la grazia di Dio”.

Economo ed insegnante

P. Carlo venne ordinato sacerdote a Milano il 7 giugno 1952 dal Cardinal Ildefonso Schuster.

Dal 1952 al 1960 fu a Sulmona come insegnante ed economo locale nel piccolo seminario comboniano. Qui cominciò il suo calvario. Nell’inverno del 1953 venne inviato ad Antrodoco negli Abruzzi per il ministero di Natale. Si trovò in una canonica freddissima e umida, senza riscaldamento e con una sola coperta ormai consunta. Quando tornò a casa, si accorse di aver subìto una specie di congelamento alle gambe che gli compromise per sempre la circolazione agli arti inferiori procurandogli delle fastidiose ulcere. Per di più in ospedale gli praticarono delle cure che poi risultarono sbagliate e la flebite degenerò in ulcere varicose. Per tutta la vita visse fasciandosi ogni giorno le gambe, trattandole con pomate e portando le calze elastiche. Ciò non gli impedì di dedicarsi al suo lavoro, anche pesante, con piena dedizione e senza risparmio: non solo insegnante preciso e minuzioso, che preparava le lezioni in modo da rendere la materia facile da imparare, ma anche addetto al ministero…

Per un periodo fu anche padre spirituale, ma questo ufficio fu per P. Carlo un autentico supplizio; “Mi sento spiritualmente impreparato a tale ufficio data una forma scrupolosa che mi tormenta da anni per cui io stesso ho continuamente bisogno del padre spirituale. Ho paura di affrontare i ragazzi per cui in tanti anni che sono in scuola apostolica avrò tenuto loro al massimo tre meditazioni. Mi spaventa dover prendere decisioni in merito alla vocazione dei ragazzi e solo Dio sa quanto mi costi preparare le lezioni. Se non ho preparato fino all’ultima virgola, temo il fiasco completo”. Quando si decise la vendita della casa di Sulmona, P. Carlo commentò: “Con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per mandarla avanti!”.

A Brescia

Dal 1960 al 1970 fu trasferito a Brescia, sempre come economo e insegnante in quella scuola apostolica, dedicandosi assiduamente anche al ministero nell’attiguo santuario del Sacro Cuore (oggi parrocchia del Buon Pastore) e nei paesi e in città, prediligendo in modo particolare il ministero delle confessioni. Come confessore, P. Carlo divenne ben presto molto ricercato non solo dai fedeli, ma anche dai sacerdoti e religiosi che facevano capo al Santuario del Sacro Cuore per riconciliarsi.

P. Carlo fu a Brescia nel periodo in cui capitarono avvenimenti importanti in quella casa ed egli, quale economo, fu spesso coinvolto in prima persona in quanto doveva recarsi da un ufficio all’altro per sbrigare pratiche o incontrare persone.

Ricordiamo qui di seguito i fatti principali che interessano il passaggio del Santuario a parrocchia e da parrocchia dei Comboniani a parrocchia diocesana.

Risale al 1957 la richiesta di smembramento dalla parrocchia di San Francesco da Paola nel cui territorio si trovava la casa dei Comboniani. Nel 1961 il Santuario dedicato al Sacro Cuore divenne delegazione (parrocchia) del Sacro Cuore (giuridicamente nel 1966) officiata da due Comboniani: uno era parroco e anche vicesuperiore della casa (P. Livio Tescaroli) e l’altro vicario cooperatore (P. Giuseppe Coter, ordinato nel 1963).

A proposito della parrocchia, P. Carlo scrisse al superiore generale l’11 luglio 1965: “Se è lecito esporre un parere, dato che ho sentito che il curato dovrebbe partire per le missioni, sarebbe bene una maggior stabilità: in 4 anni 3 curati con relativa esperienza da fare…”.

Nel 1967 ci fu il decreto presidenziale che approvò la nuova parrocchia. Nel 1968 fu nominato il nuovo parroco, P. Danilo Castagnedi, senza altri incarichi in casa. Curati: P. Carlo Faggion, P. Fulvio di Fulvio, P. Pasquale Merloni. Nel 1975 fu nominato parroco P. Andrea Polati. Nel 1977 vi fu una richiesta, bocciata, di ampliare la chiesa.

Nel 1981 fu nominato parroco P. Severino Perini. Sarà l’ultimo parroco comboniano. Dal 1979 veniva in aiuto alla parrocchia il chierico diocesano di teologia Pierino Zani, con particolare cura dell’oratorio. Diventato sacerdote nel 1981, continuò come vicario cooperatore (e lo è ancora) sostituendo l’ultimo curato comboniano, P. Leopoldo Conz.

Nel 1987 il vescovo di Brescia, Mons. Bruno Foresti, dichiarò la sua disponibilità ad accettare la parrocchia che da quella data dovette cambiare titolo: non più parrocchia del Sacro Cuore, perché in città ne esisteva un’altra con lo stesso nome, affidata ai Cappuccini e di più antica fondazione. Quella annessa all’Istituto Comboni prese il nome di parrocchia del Buon Pastore. È evidente il richiamo al Cuore trafitto di Cristo.

Col 1988 la parrocchia dei Comboniani, con parte della casa, la canonica, l’oratorio e il relativo cortile, venne ceduta alla diocesi e cominciò ad essere officiata dai sacerdoti diocesani. Inutile dire che questa “alienazione” suscitò una valanga di proteste da parte dei comboniani, specialmente quelli bresciani che con un referendum si erano dichiarati tutti contrari. La chiesa-santuario del Sacro Cuore era stata costruita nel 1906 “quale monumento” per il 25° della morte di Mons. Comboni e dedicata al Sacro Cuore, speciale patrono dell’Istituto Comboniano. La cittadinanza bresciana, le autorità civili e religiose erano state coinvolte nell’opera. L’istituto e la chiesa di Brescia costituivano il primo “documento murario” a Comboni. Infatti sulla pergamena posta nella prima pietra è scritto: “In onore del Santissimo Cuore di Gesù, cui la chiesa è dedicata e alla memoria del Celeberrimo e Santissimo uomo Daniele Comboni, Vescovo e Vicario Apostolico, vero fondatore dell’amplissima e difficilissima missione dell’Africa, di cui quest’anno ricorre il XXV anniversario della morte, i bresciani, devotissimi al Sacro Cuore e ammiratori del glorioso Comboni, insieme con i Figli del Sacro Cuore, missionari dell’Africa centrale, alla cui futura casa sarà annessa la chiesa, pongono questa lapide l’11 gennaio 1906 con l’approvazione del Vescovo Giacomo Maria Corna Pellegrini e di tutti i presenti alla cerimonia”. Alla luce di questo, la scelta fatta nel 1988 appare molto discutibile.

Continua il calvario

La salute di P. Carlo, intanto, cominciò a peggiorare: “Oggi (2 settembre 1965) è l’anniversario della mia povera mamma: ho offerto per lei la santa comunione, non potendo ancora celebrare la Messa dopo l’attacco di flebite che mi ha colpito e per il pericolo di emboli. L’ho pregata che mi aiuti a fare la volontà di Dio”. Nel 1965, per una ricaduta del suo male, affrontò anche un’operazione alle gambe all’ospedale di Garbagnate e poi, ogni mese, faceva un controllo nella clinica “Casa Moro” di Brescia dove il professore che lo aveva operato teneva ambulatorio periodicamente.

Nel 1966 si cominciò a pensare ai restauri della casa di Brescia, alla vendita di un terreno a Borno e all’acquisto della casa per le ferie a Vigo Rendena. Anche questa volta, fu P. Carlo a darsi da fare. Due anni dopo, nel 1968, c’era anche la casa di Limone da restaurare. Inoltre, il vescovo di Brescia era disponibile a cedere la parrocchia di Limone ai Comboniani qualora mandassero un padre stabile con una certa conoscenza delle lingue. Non se ne fece niente.

Nel 1970 era prevista una seconda operazione alle gambe, che però fu rimandata a causa di una peritonite con una broncopolmonite. Quando il nuovo provinciale d’Italia, P. Ernesto Malugani, gli chiese di passare a Verona come aiuto nell’amministrazione, P. Carlo gli scrisse: “Mi lasci fare una buona cura in ospedale e poi partirò volentieri per le missioni anche perché sono stufo del lavoro in economia che è stata fonte di infinite amarezze e incomprensioni”. Non fu ascoltato.

All’economato provinciale

Dal 1971 al 1990 fu a Verona, Casa Madre, come addetto all’amministrazione, con particolare riguardo ai cantieri che erano sparsi nelle varie case comboniane d’Italia. Non era solo il dirigente, ma anche il manovale con piccone e badile. Era di una minuzia e precisione incredibili. A furia di studio e di pratica aveva acquisito una competenza particolare che gli consentiva di dare dei punti anche ai tecnici. Forse, in questo incarico, si dimostrò piuttosto restio ad accettare i suggerimenti dei confratelli e questo, naturalmente, fu per lui fonte di amarezze a non finire. Egli, infatti, non faceva che eseguire ciò che il consiglio provinciale aveva stabilito. Ma spesso erano i vari consigli provinciali che si contraddicevano o disapprovavano ciò che era stato fatto precedentemente e la colpa… era del povero P. Carlo che, tutto sommato, c’entrava poco. Basta sfogliare le sue lettere ai superiori per rendersene conto.

Nel 1976 un angiologo (medico specialista delle vene) gli disse chiaramente che per lui non c’era più niente da fare e che doveva abbandonare ogni prospettiva di missione.

“In questi anni – scrisse nel 1982 – ho portato avanti tanto lavoro, pur sentendo che perdevo colpi. La flebite è ormai salita all’addome e questo comporta continui disturbi intestinali e il resto. Inoltre l’apertura delle ulcere si fa sempre più frequente, lunga e dolorosa e le continue perdite di sangue mi causano una grande debolezza…” Il restauro della casa di Bologna, il Centro Ammalati di Verona, Firenze, Messina, Barolo, Rebbio, Pordenone, Venegono, Roma, Bari, Gordola…. quante corse, mangiando pane e formaggio che si era portato da casa in ossequio alla povertà. Sempre con il suo fedele Fr. Domenico Variolato, suo “braccio destro” e autista, ma anche manovale instancabile e angelo custode premuroso.

Per il Centro Ammalati si doveva tagliare a metà, nel senso dell’altezza, la cappella di Casa Madre allo scopo di ricavare un piano e altre stanze “in vista di una soluzione globale”, come insisteva la Direzione Generale. Ma si scatenò una lotta assai vivace tra i sostenitori della tradizione, che volevano conservare intatta la cappella, e gli innovatori, che erano disposti a sacrificarne un pezzo per il bene dei confratelli ammalati. P. Carlo era nel mezzo e dovette ingoiare parecchi rospi. Si arrivò perfino ad una denuncia. “Ebbene, andrò anche in prigione, così mi riposerò un pochino”, commentò P. Carlo.

“Certo – scrisse il 5 dicembre del 1982 – lavorare senza la fiducia dei superiori è paralizzante. Quanto volte ho chiesto e desiderato di ritirarmi da questo ufficio e potermi dare di più al ministero, ma mi è sempre stato chiesto di continuare a tirare la carretta e così da anni non faccio un giorno di ferie, viaggio spesso di notte per guadagnare tempo… Ci penserà il Signore”.

Finalmente fu adottata la seconda soluzione e oggi Verona ha un piano in più per gli ammalati e una bella cappella per i sani. La storia ha dato ragione alle soluzioni caldeggiate da P. Carlo.

Eleuterio Belloni, che ha curato l’impianto elettrico di molte case comboniane, lavorando a fianco di P. Carlo, dice: “Nel lavoro era sempre il primo. Mi aiutava a segnare le tracce sui muri, a tirare i fili, ma sapeva anche dirigere: era come un ingegnere e aveva una memoria di ferro, ricordava tutti i transiti delle tubazioni e se ne intendeva anche di idraulica. Prima di iniziare un lavoro sapeva ciò che si faceva, in modo che si risparmiava tempo e materiale… Eppure si sentiva chiaramente che quel tecnico era un sacerdote che ci credeva. Prima di andare al lavoro, c’era la messa, ed io gliela servivo. Negli intervalli del lavoro il suo discorso cadeva sempre su cose religiose. Per me era come un fratello. Alla sera lo aiutavo a fasciare le sue gambe… spesso sanguinanti. Che pena!”.

L’architetto Giampaolo Reginaldo ha aggiunto: “Ho collaborato con lui per 30 anni. Era veramente competente e indefesso. Ha dato l’esempio agli operai di come si lavora e di come si dovrebbe lavorare. In questo senso può essere stato visto malamente perché il suo comportamento era un rimprovero per chi se la prendeva comoda. Come persona era di una dolcezza infinita, mediava le cose e cercava sempre un accordo. Come prete, io lo chiamavo un sacerdote alla vecchia maniera, buono, pronto ad ascoltare, dolce nelle risposte. Un sacerdote che ha lasciato dentro chi l’ha conosciuto un segno positivo e indelebile”.

Sei anni a San Tomio

Dal 1990 al 1996 andò nella rettorìa di San Tomio, a Verona, dedito esclusivamente al ministero delle confessioni e all’adorazione del Santissimo Sacramento. L’anima di P. Carlo ebbe modo di dilatarsi in quella pace di Dio che aveva sempre cercato e mai trovato nella sua vita movimentata e di rapporti spesso conflittuali con i confratelli. Qui fu colpito dalla malattia che, man mano, lo privò della memoria, per cui dovette essere ricoverato a Milano nel Centro Ambrosoli, dove la morte lo colse. Il “morbo di Altzeimer” lo ridusse ad uno stato quasi puramente vegetativo. In certi momenti, specie quando vedeva qualche persona cara, pareva rinvenire e diceva qualche parola. Normalmente ripeteva: “Sia fatta la volontà di Dio”. “E so – dice la nipote – che aveva pregato tanto il Signore che non gli facesse perdere la memoria in modo da sapere ciò che gli capitava. Il Signore lo colpì proprio lì”.

Le testimonianze che i parenti e le infermiere di Milano hanno rilasciato sono toccanti. La nipote Rosa ha detto: “Per me lo zio è stato una persona eccezionale, uno che ha trasmesso dei valori come la fede, la fiducia in Dio e la voglia di continuare a credere anche quando ci sono difficoltà. E lui ci dava l’esempio. Anche quando qualcuno si rendeva conto di aver sbagliato, egli incoraggiava sempre dicendo che dobbiamo avere fiducia nel Signore che è buono e perdona. Ricordo benissimo la predica che ha fatto al mio matrimonio, anche se sono passati trent’anni. L’ha impostata sul perdono perché probabilmente pensava che nella quotidianità c’è più bisogno di perdono, di ricominciare sempre che di tante altre cose. Dopo tanti anni capisco quanto era importante quella predica e come avesse ragione. Ci teneva moltissimo anche a battezzare nipoti e pronipoti. Ricordo la tenerezza con cui guardava i miei figli, come giocava con loro, le belle parole che diceva e i saggi consigli che dava quando erano più grandicelli. Purtroppo veniva poco a casa perché aveva molto da fare.

La gente del paese lo venerava. Nelle sue prediche era semplice e concreto. Ognuno andava via dalla predica portandosi qualcosa nel cuore. Ci ha dato un esempio di preghiera. Ci faceva pregare tutti insieme, ma con dolcezza, senza insistere”.

Una della quattro “Piccole Sorelle di Gesù”, Patrizia, che lavora al Centro Ambrosoli, ricorda: “Mi ha colpito la sua preghiera. Pregava sempre. Poche volte stava davanti alla TV. ‘Il tempo è prezioso – diceva – non va consumato inutilmente’. Alle volte lo trovavo mentre piangeva da solo, ma non si è mai lamentato, mai, mai”.

Lorena, un’altra “Piccola Sorella di Gesù”, aggiunge: “Ho domandato a lui qualche consiglio e sempre mi ha dato risposte sagge, giuste. Posso dire che mi ha aiutato a rinnovare sempre il mio sì al Signore, ogni giorno. Questo l’ho ricevuto da tantissimi che sono passati di qua e ora anche da P. Carlo. Anche quando mi diceva che aveva forti dolori, non si lamentava, ma pregava e diceva che dobbiamo sempre fare la volontà del Signore”.

Il nipote Giovanni aggiunge: “Lo zio Carlo era estremamente corretto. Gli esponevo i miei dubbi e lui me li chiariva. In lui c’era tanta umiltà e molta disponibilità. Anche i paesani ricorrevano a lui con fiducia”.

Quattro amori

Di P. Carlo possiamo ricordare quattro amori.

1. La vocazione. L’ha amata e nutrita con la preghiera e la vigilanza. Ogni mese andava a trovare il suo padre spirituale e confessore. E anche quando non poteva recarvisi da solo, si faceva portare da un confratello. Per quanti impegni avesse, non ha mai tralasciato le sue pratiche di pietà.

2. L’Istituto. Per esso non badava a sacrifici. Ciò lo ha portato a continui trasferimenti per dirigere i lavori che venivano eseguiti nelle varie case d’Italia. Quando qualcosa non andava bene, anche a livello di missione, ne soffriva personalmente, come fosse una cosa sua.

3. Il senso della povertà. Qualche volta sembrava perfino taccagno. “I soldi sono dei poveri e per i poveri, non bisogna sprecarli”, diceva. Per risparmiare il più possibile, studiava personalmente i progetti tanto che aveva raggiunto una notevole competenza nel campo edilizio, idraulico, elettrico. “Quando arrivò a Milano – afferma Fr. Alessandro Pelucchi – non aveva niente con sé, sembrava un San Francesco”.

4. Il sacerdozio. Lo visse profondamente, soprattutto come confessore e ministro della misericordia di Dio. Ancora oggi i suoi penitenti chiedono di lui. Ma P. Carlo ha vissuto il sacerdozio anche come croce, come sofferenza accettata nel silenzio e pazientemente come chi si offre e sente il dovere di pagare per gli altri, senza mai lamentarsi, a imitazione di Cristo.

Dopo il funerale a Milano, è stato portato nel cimitero del suo paese natale dove riposa accanto ai suoi. P. Carlo lascia ai confratelli l’esempio e l’insegnamento che si può essere missionari autentici anche senza andare in missione, quando ciò capita per forza maggiore. (P. Lorenzo Gaiga, mccj)

Fr. Carlo Tonelli was one of the few Comboni Missionaries who never went to the missions. But this did not prevent him from living with great intensity his missionary life in the various services the Italian Province asked of him.

He took his first vows at the conclusion of his novitiate in Florence, at the end of the war, on 15 August 1945. From there he went to Rebbio (1945-1947) and Verona (1947-1948) for his scholasticate years, then to Arco for a few months because of his poor health and then to Venegono (1949-1952) for his theological studies. He was ordained in Milan on 7 June 1952 by cardinal Ildefonso Schuster.

From 1952 to 1960 he was at Sulmona as teacher and local treasurer of that minor seminary. There, his personal calvary began. One winter he was sent to Antrodoco, in the Abruzzi region, for Christmas ministry. He ended up in a damp and extremely cold rectory, without heat and with just an old and thin blanket. When he returned home he realized that his legs had suffered from something like frostbite and that his blood circulation was for ever affected. From then on, throughout his entire life, he had to put up with chronic sores, daily bandages and medications on his legs and the wearing of elastic socks. All this never interfered with his work, heavy at times, that he performed with great dedication and energy.

From 1960 to 1970 he was in Brescia, always as bursar and teacher. He was also involved in pastoral ministry at the shrine of the Sacred Heart (now the diocesan parish of the Good Shepherd), that was attached to the seminary. He was above all a confessor at the shrine, in parishes of Brescia and of many small towns.

From 1971 to 1990 he was in Verona, at the Mother House, working in administration, especially dealing with the various building projects of the Italian Province. He was not only a manager, but also a labourer handling pick and shovel. He is remembered as the labourer who, dressed in his black overall, would climb scaffoldings with hammer and chisel, unmindful of the cold or the heat. But he is also remembered as the one who was often seen in his office pouring over drawings, measuring and checking, to make sure that everything was right. He was incredibly precise.

From 1990 to 1996 he was assigned to the parish of St. Tomio in downtown Verona, totally dedicated to hearing confessions. There he fell ill with the disease that gradually robbed him of his memory. He had to be moved to the “Ambrosoli Centre” of Milan, where he eventually died.

Fr. Carlo had four loves:

1. Love for his vocation. He nourished it by prayer and vigilance. Every month he visited his confessor and spiritual director. When he could no longer go by himself, he asked a confrere to take him. No matter how busy he was, he never omitted his spiritual duties.

2. Love for the Institute. He did not mind the sacrifices that were required from him. This caused him to be continually transferred in order to follow the building projects going on in the various houses in Italy. When something was not going right, even in the missions, he felt it personally.

3. Love of poverty. At times he came through even as being stingy. “The money comes from the poor and belongs to the poor, we can’t waste it”, he used to say. In order to save money as much as possible, he studied the projects personally and had reached a good level of competence in the fields of building, plumbing and electrical drawings. “When he arrived in Milan, recalls Bro. Alessandro Pelucchi, he had nothing with him, like St. Francis”.

4. Love for his priesthood. He lived it in an intense manner, especially as confessor and minister of God’s mercy. His penitents still ask about him. Fr. Carlo lived his priesthood under the shadow of the cross, as a true follower of Christ without complaining, patiently and silently, like a willing victim, even when suffering from incomprehension. After the funeral in Milan, he was taken to the cemetery in his home town where he rests next to his family members.

Da Mccj Bulletin n. 216 suppl. In Memoriam, ottobre 2002, pp. 46-57