Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

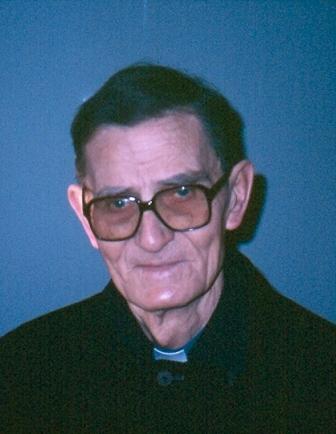

Adamini Paolo

Al Cairo, dove si trovava dal 1986, P. Paolo Adamini era chiamato “l’angelo dei poveri”. Nella missione di Sakakini confluivano migliaia di profughi provenienti dal Sudan, gente rassegnata a una vita di stenti e di miseria, senza permesso di soggiorno, senza lavoro, senza casa, senza assistenza medica… Si era sparsa la voce che alla missione dei Comboniani le porte erano sempre aperte e c’era un posto per tutti. E ne approfittavano.

P. Paolo, finché la salute glielo concesse, era colui che teneva la borsa, una borsa che restava sempre vuota e che gli altri confratelli cercavano di rifornire in modo che la sua carità fosse come una sorgente perenne che ristorava tutti. Egli stesso sollecitava amici, parenti e conoscenti a fare quel benedetto “pieno” ad un serbatoio che segnava sempre rosso.

Le rare volte in cui non poteva dare niente perché non c’era proprio più niente, distribuiva un sorriso, un incoraggiamento, una buona parola. Durante il giorno, passava da un ufficio all’altro per sbrigare pratiche e sollecitare permessi per i “suoi sudanesi” con i quali ormai aveva fatto causa comune. Spesso si imbatteva in casi penosi, come quello di un ingegnere sudanese il quale, per il solo fatto che non aveva accettato di farsi musulmano, era stato privato del lavoro e della casa per cui aveva dovuto emigrare, con la sua famiglia, senza poter portare con sé le cose più care e indispensabili.

C’erano, poi, gli oltre 500 ragazzi della scuola che, a turno, frequentavano le lezioni. P. Paolo si prestava per la scuola di arabo, inglese e francese. Al pomeriggio c’erano gli adulti e alla sera i giovani. Tutte queste persone, alla missione di Sakakini, respiravano una boccata di aria buona, potevano scambiare qualche parola, trovavano un progetto da accarezzare, una speranza da coltivare.

Scrive P. Ottorino Sina: “Al tempo in cui era incaricato dell’economia della comunità comboniana, addetta in Cairo al servizio dei profughi sudanesi, era inutile dirgli che le finanze della comunità purtroppo non bastavano a provvedere a tutte le necessità. Lo vedevi sempre pronto a togliersi di tasca il portafoglio e ad aprirlo per chi li chiedeva aiuto. A chi gli faceva osservare che la comunità era già fortemente indebitata per questa sua generosità, rispondeva: ‘Questa povera gente non ha proprio niente. Il Signore saprà lui farci trovare i soldi per pagare i debiti’. La sua sofferenza in tali occasioni era ben visibile sulla sua faccia scarna e ossuta”.

Questa è stata la vita di P. Paolo al Cairo per tanti anni, finché la malattia non lo ha inchiodato su una sedia a rotelle.

Dal seminario diocesano ai Comboniani

P. Paolo Adamini era nato a Sonico, Brescia, il 25 dicembre 1911. Da ragazzo frequentava la chiesa come chierichetto e, nella scuola, prometteva bene tanto che il suo parroco pensò di indirizzarlo al seminario diocesano vedendo in quel ragazzino la stoffa di un futuro sacerdote.

“Quando scriverà il mio necrologio – scrisse P. Paolo – dica che il Signore mi destinava all’Africa fin da piccolo. Ecco i segni: quando ero in quarta elementare ebbi grandi lodi dalla maestra perché avevo scritto che il Nilo era il fiume più lungo dell’Africa e che era pieno di coccodrilli. Quando avevo 12 anni, mi recai per la prima volta all’Aprica dove avevo parecchi parenti e, arrivatovi, all’entrata del paese, invece di leggere Aprica ho letto Africa, e ciò mi diede un colpo al cuore. E in noviziato un co-novizio scrisse che camminavo come un cammello. Perfino P. Bombieri si mise a ridere… Vede che tutto nella mia vita indicava che ero destinato all’Africa?”

Nel seminario “San Cristo” a Brescia, di tanto in tanto i Missionari Comboniani si recavano a parlare ai seminaristi. Uno dei più assidui era P. Domenico Spazian che, alla domenica, andava a celebrare la Messa e a tenere l’omelia, “omelie lunghe che duravano anche due ore”, ha detto P. Paolo in una intervista rilasciata a Radio Voce, “ma per noi era un piacere immenso perché raccontava tante storie dell’Africa, tanto che chiedevamo al rettore di chiamarlo ancora. Fu proprio lui a farmi venire il desiderio di entrare tra i Comboniani perché ero sicuro di andare in missione”.

Infatti, dopo la seconda liceo - nel 1930 – Paolo lasciò il seminario ed entrò nel noviziato di Venegono Superiore. Il papà, che era capo stazione a Edolo, non accolse bene la decisione del figlio; alla mamma dispiacque ancora di più perché pensava che non lo avrebbe più visto o che finisse divorato da qualche bestia, “ma poi mi lasciarono partire con la loro benedizione”. Entrambi i genitori, infatti, erano ferventi cristiani e assidui praticanti per cui non si sarebbero mai opposti al volere del Signore. D’altronde, non erano soli, perché restavano con loro altri cinque figli, due maschi e tre femmine.

In una delle lettere del giovane seminarista, scritte a P. Federico Vianello, leggiamo: “Quella dei genitori è una difficoltà, ma con l’aiuto del Signore spero di superarla facilmente” (8.3.1930). In un’altra, del 22.3.1930, nella quale diceva di essere disposto a interrompere l’anno scolastico pur di entrare in noviziato subito, aggiunge: “Temo che alla fine di giugno sarò un po’ stanco e così gli assalti della famiglia per frenarmi saranno più efficaci anche se mi sembra che i genitori siano rassegnati al volere di Dio”. Durante il mese di agosto del 1930, insieme a P. Guido De Negri (ordinato proprio in quell’anno) si fermò per alcuni giorni nella comunità di Troia, in Puglia. Fu un’esperienza molto positiva, anche per la presenza di P. Bernardo Sartori.

Poté entrare in noviziato solo il 20 settembre “perché la lotta in famiglia si è fatta tragica tanto che spesso mi viene il dubbio se faccio bene o se faccio male ad abbandonarla. Non è per il semplice affetto, ma è il problema del bene spirituale dei miei che mi preoccupa” (26.8.1930).

Il rettore del seminario assicurò che “il giovane è di soda pietà, docile e di capacità più che discrete”.

Nella terra di Comboni

Non ci sono pervenuti i giudizi del padre maestro, P. Giocondo Bombieri, ma abbiamo scoperto in un paio di lettere di Paolo i suoi sentimenti: “Ho sempre cercato di essere fedele ai voti religiosi di povertà, castità e obbedienza e mi sono industriato di osservare le regole… Sono contentissimo della vita abbracciata e la vocazione mi è più cara della vita stessa… Io sono felicissimo di essere Figlio del Sacro Cuore; sento di essere nella mia famiglia, di essere nella via sulla quale mi vuole il Signore”.

A Verona frequentò la teologia nel seminario diocesano, dove allora si recavano gli studenti Comboniani, e fu ordinato sacerdote il 6 giugno 1936.

Dopo un anno di rodaggio in Italia come insegnante a Sulmona e cinque mesi in Inghilterra per imparare l’inglese, partì per il Sudan rimanendovi ininterrottamente (salvo un paio di periodi di vacanza) fino al 1971. “Fu una gioia grande per me essere inviato nella terra del Fondatore, bresciano come me”.

Al Collegio Comboni di Khartoum P. Paolo fu insegnante di matematica e di inglese. Egli stesso assicurò che si era trovato subito a proprio agio. “Anche se nelle missioni c’è bisogno di personale giovane, credo che sarebbe un errore togliere i sacerdoti dall’insegnamento per sostituirli con i laici. L’insegnamento è vera missione ed è il miglior modo di influire sulla mente e sul cuore degli studenti, anche musulmani”, scrisse.

Nei giorni di vacanza accompagnava a passeggio i suoi alunni. Ciò gli serviva per conquistare ogni giorno di più la loro fiducia, la loro confidenza che poi si estendeva con effetti benefici alle loro famiglie. Una buona metà di questi ragazzi erano musulmani. “Mi trovavo quasi meglio con i ragazzi musulmani che con i cristiani”, ha detto una volta. Non limitava la sua attività solo alla scuola, ma andava anche fuori per quel poco di ministero che allora era possibile fare.

I superiori scrissero di lui: “È un buon religioso che possiede molte belle doti ed è di grande, e per adesso, indispensabile aiuto nel collegio. Il giudizio dei confratelli, come degli esterni, nei suoi riguardi, è ottimo. È direttore delle classi primarie ed insegna molto bene. Conosce l’inglese, il francese e l’arabo”.

Una scuola basata sul dialogo

La scuola per P. Paolo è stato il luogo più adatto a un dialogo prolungato, rispettoso e fatto soprattutto di testimonianza e di incontri con i singoli studenti. In questo andava perfettamente d’accordo con il vescovo Mons. Agostino Baroni, pastore che ha fatto del dialogo con i musulmani e con gli appartenenti alle altre confessioni cristiane il punto fondamentale del suo magistero.

Dal 1953 al 1971 P. Paolo ha ricoperto l’incarico di Vicario delegato di Mons. Agostino Baroni. Anzi, è stato anche suo segretario personale e, con lui, testimone del passaggio del Sudan da nazione soggetta all’Inghilterra a paese libero e indipendente (1956).

Nel 1960 ha iniziato la costruzione della cattedrale di El Obeid, oggi diocesi, e ha sopportato il peso dei problemi con le autorità civili musulmane, inerenti all’espulsione dei Missionari Comboniani dal Sudan meridionale nel 1964 e della guerra al Sud.

Ricoprì anche il ruolo di vicario episcopale e di amministratore a El Obeid (1965-1969) quando il vescovo di quella città, Mons. Edoardo Mason, fu espulso. In questa città immersa nel deserto ed isolata, egli fu di fatto l’Ordinario ed ebbe la responsabilità in anni difficili dal punto di vista politico anche per il dialogo interreligioso con i musulmani. Questo, è un capitolo molto lungo e delicato della vita di P. Paolo. A lui, come rappresentante di Mons. Baroni, erano riservate le grane inerenti all’espulsione dei missionari, addirittura, come abbiamo detto, dello stesso Mons. Mason. Con carità, delicatezza e diplomazia cercava di parare i colpi e di scongiurare l’inevitabile. Grazie alla sua azione, sempre in sintonia con quella di Mons. Baroni, i missionari di El Obeid e delle missioni del Nord rimasero al loro posto e poterono lavorare, mentre quelli del Sud furono espulsi nel giro di 24 ore.

In seguito, fu anche parroco nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Khartoum. Quando, nel 1970, cominciò il suo ministero, la parrocchia era agli inizi. Bisognava unire in comunità viva i cristiani di origine siriana e i sudanesi (esigua minoranza) provenienti dal Sud del paese.

P. Paolo considerò sempre le importanti cariche affidategli come un servizio da svolgere col più grande impegno e solo per amore di Dio e della gente, mai come un’esaltazione della sua persona. Infatti, quando fu sostituito alla guida della diocesi di El Obeid da un confratello più giovane, si ritirò con la più grande semplicità e senza alcun rimpianto.

P. Paolo fu testimone dell’afflusso dei sudanesi del Sud verso il Nord soprattutto dopo l’espulsione dei missionari dal Sudan meridionale nel 1964. La guerriglia al Sud fece sì che tanti cristiani e pagani si riversassero nel Nord contribuendo, in questo modo, a trasformare la capitale Khartoum da città prettamente musulmana in una città a forte presenza cristiana. Mons. Baroni, vescovo dal 1953, percepì l’importanza del fenomeno e moltiplicò le missioni al Nord andando dove i nuovi arrivati realizzavano i loro insediamenti, magari in baracche di cartone ai margini del deserto.

Fondatore in Libano

Nel 1971 P. Paolo fu inviato in Libano dove rimase fino al 1986. Fin dal 1940 alcuni Missionari Comboniani si recavano in Libano, allora conosciuto come “la Svizzera del Medio Oriente”, per studiare la lingua araba. Venivano ospitati in istituti religiosi. Ad un certo punto si sentì il bisogno di costruire una casa per studenti Comboniani.

L’incaricato fu proprio P. Paolo che comperò il terreno, con il permesso del Presidente del Libano, nella città di Zahle che allora contava 200.000 cristiani appartenenti ad almeno tre riti (in ottimi rapporti fra di loro, tanto che i tre loro vescovi scrivevano le lettere pastorali in comune), e costruì una bella casa. Il clima era ottimo e anche il posto era l’ideale per chi desiderava applicarsi agli studi nella splendida Valle della Bekà.

Quello del Libano è un capitolo nascosto, ma prezioso e difficile nella vita di P. Paolo, il quale accoglieva i confratelli e anche le Suore Comboniane cercando di trovare per tutti il maestro adatto al corso che dovevano frequentare. Contemporaneamente curò il dialogo con la comunità cattolica maronita e con le altre comunità cristiane; era diventato anche il confessore di molti laici, di diversi sacerdoti e persino di qualche vescovo.

Uomo cordiale e sempre disponibile, desiderava che i confratelli si trovassero a loro agio. Per questo li invitava a visitare i luoghi storici come l’antica città di Petra, il porto di Aqaba, Damasco e le città che erano state testimoni della presenza degli apostoli. Curò la stampa di un vangelo in lingua araba e di libri di preghiere in modo che la gente potesse rivolgersi a Dio in un linguaggio comprensibile. Fece pubblicare in arabo una biografia originale del Comboni, rivolta soprattutto ai giovani.

Scrive P. Sina: “Nel periodo in cui fu responsabile del centro di studio dell’arabo a Zahle nel Libano, ebbe da fare con confratelli più giovani di lui, che avevano ricevuto una formazione diversa, per certi aspetti, da quella che aveva avuto lui, e che non gli riusciva sempre facile capire. Ma nonostante qualche difficoltà all’inizio, seppe adattarsi ad accettare i confratelli così come li aveva fatti la nuova formazione e a condurre a termine con loro l’apprendimento della lingua”.

Si prestava anche ad andare in altre nazioni arabe per il ministero.

“Ieri sono tornato da Gedda nell’Arabia Saudita dove ho sostituito un padre cappuccino per 17 giorni” – scriveva il 31 luglio 1977. “Sono entrato come membro di una compagnia americana che fabbrica missili. Dovetti anche cancellare la crocetta che c’è sulla giacca della foto del passaporto perché ai preti è severamente proibito mettere piede in quella terra di Maometto. Il padre cappuccino finge di essere un consigliere sociale. Si celebra Messa in un salone per riunioni scolastiche. Tre Piccole Sorelle di Gesù lavorano in incognito nell’ospedale. Ho celebrato la Messa tutta a memoria perché è impossibile introdurre libri sacri, e alla dogana sono severi. In Arabia ci sono 6000 italiani, ma solo tre o quattro di numero vanno alla Messa la domenica, mentre i filippini fanno anche 200 chilometri per non perdere la Messa. Ci sono compagnie americane, italiane, tedesche, olandesi, svedesi, francesi, giapponesi, ecc. Uno sciame di api che attaccano un barile di miele… Ho avuto una soddisfazione birichina di averla fatta in barba a Maometto”.

Testimone sotto le bombe

Ad un certo punto il Libano divenne… l’inferno. In un primo tempo i palestinesi scatenarono una feroce guerriglia contro il Libano. La gente diceva: “Ma se vogliono la Palestina, perché vengono a combattere in Libano? Vadano in Israele!”. In un secondo tempo, quando i siriani, armati di carri e di cannoni circondarono la città di Zahle per scacciare i palestinesi, la guerra si fece ancora più feroce. Quindi arrivarono gli israeliani a pochi chilometri dalla città. “nel podere dei Gesuiti sono piazzati i cannoni, con grande pericolo per i Gesuiti stessi, quando Israele venisse a bombardare. Poi ci sono gli iraniani di Khomeini, i sud yemeniti e i drusi… tutta gente che non ha simpatia per Zahle e per i cristiani. Da lontano i russi stanno a guardare e dicono che sono pronti ad unirsi alla Siria in caso di invasione israeliana” (16 luglio 1982).

Durante gli anni della guerra civile, anche la casa dei Comboniani fu colpita dalle bombe, e la città fu quasi distrutta. P. Paolo e gli altri confratelli rischiarono ripetutamente la vita, ma non abbandonarono il posto.

Dalle lettere di P. Paolo ricaviamo qualche squarcio su questo brutto periodo: “La sera più brutta fu quella di Natale del 1980, quando quattro bombe sono cadute tra i cinque e dieci metri dalla casa. Ce la siamo cavata con pochi buchi nel muro, 18 vetri rotti, molta paura e molto freddo perché anche i fili dell’elettricità sono saltati. Una scheggia ha scalfito la spalla di P. Celestino Prevedello. Io tornavo dalla Messa di mezzanotte e una pallottola è passata a pochissima distanza dalla mia testa. Non fu a caso, ma mi fu veramente sparato… L’ambasciata italiana mi ha promesso, per telefono, che notificheranno ai responsabili siriani che questa è una casa sotto tutela dell’ambasciata e che noi non ci immischiamo in politica. Ad ogni buon conto, San Giuseppe è il miglior protettore di questa casa…”.

Il 20 maggio 1981 scriveva: “Abbiamo passato delle notti e delle giornate paurosissime. Fabbricati rovinati, rottami dappertutto, gente che vive pigiata in piccoli rifugi sotterranei. Ci furono parecchi morti anche vicino a noi e la paura è generale. Da due mesi non c’è l’elettricità e l’acqua è misurata… Io volevo che almeno due di noi uscissero da Zahle: forse attraverso la Croce Rossa e l’ambasciata vi saremmo riusciti, ma tutti hanno detto che sarebbe stata una vergogna abbandonare la gente che soffre. La nostra presenza è di conforto per loro”.

Il 12 novembre 1981 P. Paolo scrisse al Superiore Generale: “Ora siamo qui due vecchi di 70 anni a vegetare in una bella casa vuota. Non ho mai capito perché si facciano due corsi di arabo, uno in Egitto e uno in Libano. Nel 1981 ci furono 2120 morti a causa della guerra e 3140 feriti.

A questo punto penso che sia meglio chiudere la casa del Libano. Io sono un po’ pessimista sul futuro perché c’è troppo disaccordo tra i Libanesi, e questa guerra sembra trovare nuove esche per riaccendersi. Ma chi dice che ciò che capita qui, domani non capiti anche in Egitto?”.

“Ci furono molti sequestri di persone, quasi tutti cristiani. L’esercito siriano che circonda la città si è rinforzato di altri cannoni e di carri armati. Gli Israeliani sono a una quindicina di chilometri al Sud e le loro cannonate arrivano fino a noi” (17 luglio 1982).

Le lettere di P. Paolo continuano a lungo riportando sempre notizie allarmanti e i superiori si domandavano se era prudente mandare missionari in quell’inferno. Per questo si aprì una casa per studi di arabo al Cairo, in Egitto.

In Libano le cose stavano precipitando: “La settimana scorsa è stata una settimana d’inferno. Zahle è stata bombardata selvaggiamente – scrisse P. Paolo il 6 febbraio 1984. - Ritornando da Hadeth, sulla strada principale, fui fermato da un gruppo di armati che puntarono su di me e su Fr. Augusto Varotto il mitra e ci ingiunsero di scendere. Quindi uno di loro prese il volante, ci fece salire e ci portò in una strada di campagna. Dopo averci tolti i passaporti e i documenti, ci dissero di attendere. Pensavamo che fosse arrivata la nostra ora, invece se ne andarono lasciandoci a piedi. Ritornammo sulla strada e un medico musulmano di passaggio ci fece salire e ci portò a casa. Zahle era paurosa: buio pesto, non una luce, e neppure la luna. Siamo senza elettricità, senza telefono, al buio e al freddo”.

P. Paolo, tuttavia, rimase al suo posto fino al 1986 quando la casa fu venduta ad una congregazione di suore libanesi.

Il lavoro più comboniano

Dopo l’esperienza del Libano P. Paolo andò in Egitto dove si prestò, in un primo tempo, all’insegnamento dell’arabo ai confratelli. Fu anche incaricato dell’economia della casa di Sakakini. Si prestava per le omelie sia in arabo che in francese o in inglese nella chiesa del Sacro Cuore e per le confessioni. Un lavoro pressante che lo teneva occupato dalla mattina alla sera.

Ad un certo punto, cominciò ad accentuarsi il fenomeno degli emigrati dal Sudan, in genere cristiani che erano stati privati di tutto dal governo musulmano fondamentalista e che ora cercavano una patria. L’Egitto era per loro una terra di passaggio. Infatti erano diretti in altre nazioni in cerca di una stabile dimora.

P. Paolo scoprì una sua seconda vocazione: quella del buon samaritano… “Le aule che prima erano occupate dalla scuola di arabo – scrisse nel 1995 – ora sono occupate dalla scuola media dei ragazzi sudanesi. Gli allievi, dall’asilo fino alla fine delle medie sono 450. Starebbero sulla strada se non ce ne occupassimo noi. Ogni sera abbiamo dai 300 ai 400 sudanesi. Gli studenti universitari da aiutare sono tanti. La scuola, che è a carico della missione, è di fondamentale importanza perché solo con l’istruzione si risolverà il problema dell’occupazione, quindi della fame. Dove c’è ignoranza c’è sfruttamento, emarginazione, miseria. Noi vogliamo liberare i ragazzi dalla schiavitù dell’ignoranza per renderli uomini liberi, capaci di badare a se stessi, alle loro famiglie, con un lavoro dignitoso. Per questo insistiamo sulla scuola.

Ci sono diverse attività di apostolato. Io mi trovo bene con i sudanesi perché mi sento nel mio elemento. Certo che a 84 anni non posso fare molto. Ma ciò che faccio lo faccio con molto entusiasmo e gioia, e sono contento di restare qui. Se noi chiudessimo questa casa o non facessimo questo ministero, i sudanesi andrebbero dai protestanti che sono pronti ad accoglierli e hanno tanti mezzi economici. Secondo me questo nostro è il lavoro più comboniano che abbiamo in Egitto. Vendere Sakakini sarebbe tradire Mons. Comboni. In Sudan i cristiani si sono trovati nel dilemma: o farsi musulmani o non trovare lavoro, casa, medicine... Alcuni portano nel corpo i segni delle torture subite. Tutta questa gente si riversa alla missione chiedendo aiuto. Al Cairo le medicine sono molto costose, poi c’è da pagare l’affitto di casa, o dormire all’aperto, e devono anche mangiare. C’è della gente che sta anche due giorni senza nutrirsi. Io sono l’elemosiniere della missione, poiché conosco bene la loro lingua. L’Egitto non può garantire un futuro perché è pieno di disoccupati e di poveri. I profughi sudanesi però non intendono fermarsi al Cairo o in Egitto, ma sono lì in attesa del permesso di espatrio in qualche nazione dell’Europa o dell’America, che assicuri loro un avvenire dignitoso.

La missione comboniana del Cairo non ha entrate in proprio. I fedeli che frequentano la chiesa sono tutti poveri per cui diventa impossibile reperire gli aiuti per coloro che continuamente arrivano. Le spese per assicurare il minimo indispensabile, cioè perché non muoiano di fame, si aggirano sui 2.500 euro ogni mese. Se poi qualcuno dovesse essere ricoverato all’ospedale, ed ogni tanto capita, le spese vanno alle stelle perché gli ospedali in Egitto sono solo a pagamento. Quando si tratta di mamme e bambini mi si spacca il cuore se devo dire: ‘Non ho più niente da darvi’. Dico loro delle buone parole ma le parole non riempiono lo stomaco”.

Altri servizi

Nonostante l’età, per tre anni adempì anche la funzione di economo provinciale, servendo i confratelli e le comunità con carità, benché si dichiarasse inadatto a quel servizio.

Curava anche la biblioteca e ogni anno faceva rilegare i numeri di Nigrizia e del MCCJ Bulletin.

Rimase, inoltre, proverbiale la sua fedeltà alla celebrazione della Messa feriale per la comunità delle Suore di Madre Teresa sulla collina di Mokattam. Ogni mattina alle 5.30 veniva una macchina a prenderlo... e vi andò anche il 23 gennaio 2001, la mattina del giorno in cui fu ricoverato all’Ospedale Italiano.

Un dono di Dio

Ad un certo punto, P. Paolo dovette usare la sedia a rotelle perché le gambe non lo reggevano più. Già da anni camminava aiutandosi col bastone. “A predicare non sono mai stato bravo. Ora ho intensificato la preghiera perché è l’unica cosa che riesco a fare”. Negli ultimi mesi e fino a pochi giorni prima di morire, si preoccupava di non essere più capace di recitare il breviario. In principio riusciva a celebrare con devozione la S. Messa in camera, sempre seduto... poi il cappellano, P. Rossi, andò ogni giorno a concelebrare con lui... infine dovette accontentarsi della Comunione, che riceveva con fede e devozione.

All’ospedale dove trascorse i suoi ultimi 18 mesi, Sr. Giuseppina Dalla Riva, una Comboniana, lo accudì con l’amore di una figlia nei confronti del vecchio padre, così come fecero le suore degli altri reparti e servizi. Tre giovani sudanesi si alternavano per assisterlo giorno e notte. P. Paolo era contento perché si trovava con la sua gente. Se aveva una paura (che espresse più volte) era quella di essere portato in Italia: voleva – e lo chiese come una grazia – morire in Africa, povero tra i poveri, con i suoi sudanesi. Fu un esempio di silenzio e di preghiera per i suoi confratelli e per i numerosi amici che andavano a fargli visita. Sorella morte venne a prenderlo il 31 luglio 2002, alla bella età di 91 anni.

Alla notizia della sua morte P. Miguel Angel Ayuso Guixot, ha scritto: “P. Paolo è stato per tutti noi un dono di Dio per la sua identità missionaria e per la sua dedizione nel mondo arabo in seno alla nostra famiglia comboniana: Sudan, Libano, Egitto. In questi ultimi anni ha saputo vivere in mezzo a noi come un ‘giovanotto’ prodigandosi in tanti servizi, fatti con tanto amore. Il Signore l’ha certamente ricevuto a braccia aperte in cielo”.

Don Athos, un sacerdote italiano che lo aveva conosciuto in Libano, ha aggiunto: “Da quando lo conobbi nel Libano non ho mai smesso di tenermi in contatto con quell’affetto e quella forza spirituale di cui lui era capace. P. Paolo era una vera roccia di fede e di fedeltà”.

E P. Cosimo Spadavecchia ha detto: “Condivido con i Comboniani d’Egitto, con i sudanesi e i poveri ai quali P. Paolo non riusciva a dire di no, il dolore per la perdita di un padre e fratello che ci è stato di meraviglioso esempio. Siamo arrivati insieme in Egitto: lui dal Libano, io dal Sudan. Per tutto questo tempo mi è stato di sostegno, di incoraggiamento, di esempio continuo di fedeltà nella preghiera e nella condivisione di chiunque si trovasse nella sofferenza”.

Uno dei sudanesi che lo ha assistito per 18 mesi, ed ora è emigrato in Canada, ha scritto: “Il Signore dà e il Signore prende. Che il suo nome sia glorificato. Mi addolora sentire questo genere di notizie, soprattutto quando si riferiscono a qualcuno di così grande nel servizio alla Chiesa come P. Paolo. Ma sono anche contento, perché ora è libero dalle preoccupazioni e dai problemi di questa vita sulla terra ed è con i santi e il popolo di Dio in cielo.

Quando eravamo in ospedale, quasi ogni mattina dopo la celebrazione della Messa, mi diceva: ‘Davide, desidero di riunirmi con i santi in cielo. Accompagnami così che possa concludere bene questa mia visita in questo mondo’. In quei momenti in cui mi ripeteva questo, mi commuovevo.

Ora quello che possiamo fare per P. Paolo è accompagnarlo con le nostre preghiere, perché possa riposare in pace e vivere per sempre con i santi ed il popolo di Dio in Cielo”.

In Paradiso!

P. Claudio Lurati, superiore a Sakakini, aggiunge: “Durante una delle mie ultime visite in ospedale, mentre stavo per accomiatarmi, P. Paolo mi disse: ‘Io parto’. La volta precedente mi aveva fatto un discorso un po’ confuso: voleva lasciare l’ospedale, ma egli stesso comprendeva che nelle sue condizioni non era possibile. Quando gli ho chiesto dove volesse andare, la sua risposta fu cristallina: ‘In paradiso’. Ho risposto che stava al Padre Eterno decidere, e in silenzio mi sono detto che probabilmente quel momento non era molto lontano. Poi, ritornando col pensiero a quella breve conversazione, ho capito quanto bene quelle parole rappresentassero la vita di P. Paolo e il suo stile.

P. Paolo conosceva con grande chiarezza a cosa Dio lo avesse chiamato e quale fosse la meta della sua vita. Verso questa camminava spedito e con forza, senza fronzoli, senza una parola o un respiro che non fossero per quello che il Signore lo aveva chiamato a vivere.

P. Paolo sapeva bene dove andava, e i quasi 70 anni di consacrazione missionaria (è morto due mesi prima di tale ricorrenza) sono trascorsi in un soffio tra Sudan, Libano ed Egitto. Mentre si avvicinava a grandi passi verso la meta, si mostrava grato al Signore per averlo chiamato alla vita missionaria ed era desideroso di comunicare a tutti – fosse un penitente nel confessionale o un profugo nel cortile della chiesa - la misericordia infinita di Dio e la sua compassione per i suoi figli/e.

Certamente un sincero grazie va a tutte le Suore Comboniane dell’ospedale italiano e a tutti i medici, infermieri e personale di servizio, in particolare ai sudanesi che si sono avvicendati nell’accompagnarlo giorno e notte. P. Paolo, che ha vissuto la sua vocazione in ambienti assolutamente non gratificanti, nella certezza evangelica che il Signore chiama alcuni solo a seminare, magari nelle lacrime, ora si trova tra i santi che ci hanno preceduto nella Casa del Padre”.

Si è spento serenamente come un vecchio patriarca ricco di anni e di meriti ed ora attende la risurrezione nel cimitero cristiano di Helouan accanto ad altri Comboniani. Dopo un mese tutti i sudanesi presenti al Cairo si sono riuniti per la commemorazione della morte del loro padre, amico e benefattore. Ed è stata una festa che difficilmente sarà dimenticata. (P. Lorenzo Gaiga, mccj)

Da MCCJ Bulletin n. 218 Suppl. In Memoriam, Aprile 2003, p. 13-25

****

Fr. Paolo Adamini was born on 25 December 1911 at Sonico (Brescia), a small village on the Alps of Northern Italy. He was from the diocese of Brescia, the same as that of Daniel Comboni.

On 7 October 1932 Fr. Paolo took his first vows and consecrated his life in the service of the Church and the spreading of the Gospel. His ordination to the priesthood took place on 6 June 1936.

After some months in England to study the English language, Fr. Paolo was on his way to Sudan, where he arrived at the beginning of 1938 and where he remained until 1971. He served first as a teacher in the fast developing Comboni College, then as vice-director of the Comboni College Primary School. Later Fr. Paolo moved to Khartoum Cathedral, on the request of Mgr. Agostino Baroni who had asked him to become his personal secretary.

Eventually he was put in charge of organising the pastoral work in the region of Kosti.

Upon the appointment of Mgr. Edward Mason to El Obeid, Fr. Paolo became his vicar general. After the expulsion of Mgr. Mason, Fr. Paolo served for a period of time as vicar general and administrator of El Obeid diocese.

In 1971 Fr. Paolo moved to Lebanon where he was appointed director of Arabic Studies in the Comboni Centre in Zahle. He was there till 1986, when the Centre had to be closed on account of the war that for many years had created a climate of violence and fear.

In 1986 Fr. Paolo moved to Egypt where he worked at Sacred Heart’s Church in Cairo, first as a teacher of Arabic and later as the financial administrator of the parish. During this time his main work was to assist the Sudanese refugees.

Fr. Paolo spent the last year and a half of his life as a patient in the Italian Hospital in Cairo. No longer able to walk, he became an example of silence and prayer for his confreres and the many friends who visited him.

Towards the middle of July his health deteriorated. He became increasingly weak till on Thursday 31 July, at 10.15 p.m., the Lord called him to the Father’s house to receive the reward of his faithful service.

*****

“L’angelo dei poveri”

E’ RIPARTITO A 88 ANNI

Padre Paolo Adamini, missionario comboniano di 88 anni, nato a Sonico, Brescia, nel 1911, ha detto addio al fratello, alla sorella e alla cognata, ed è ripartito per la sua missione del Cairo dopo una paio di mesi di “particolari vacanze” in Italia. La gente lo ha definito “l’angelo dei poveri”.

Ordinato sacerdote nel 1936, dopo un veloce rodaggio in Italia, è partito per Khartoum (Sudan). Vi è rimasto ininterrottamente dal 1937 al 1971, salvo un paio di fugaci periodi di vacanze in patria.

Dal 1952 al 1971 ha coperto l’incarico di Vicario delegato di mons. Agostino Baroni, vescovo di Khartoum. E’ stato testimone del passaggio del Sudan da nazione soggetta all’Inghilterra a Paese libero e indipendente (1956).

Ha iniziato la costruzione della cattedrale di El Obeid, oggi diocesi, e ha sopportato il peso dei problemi con le autorità civili musulmane, inerenti all’espulsione dei missionari comboniani dal Sudan meridionale nel 1964.

Nel 1971 è andato in Libano a fondare una casa di studi di lingua araba per missionari. Vi è rimasto per 15 anni, e si era nel periodo della guerra del Libano. La sua casa, proprio all’inizio della Valle della Bekà, era nell’occhio del ciclone. Le schegge delle bombe sono entrate più volte in casa, ma non hanno mai colpito nessuno degli abitanti. Dal 1986 p. Paolo si trova al Cairo, in Egitto. In luglio è rientrato in Italia “a mendicare”. Così gli abbiamo rivolto qualche domanda:

“88 anni sono una bella età! Quale ufficio è in grado di svolgere al Cairo?”

“Mi dedico all’accoglienza dei cattolici sudanesi, di coloro che sono costretti a fuggire a causa della persecuzione religiosa esistente nel loro paese e vanno all’estero in cerca di lavoro. In Sudan si sono trovati nel dilemma: o farsi musulmani o non trovare lavoro, casa, medicine... Alcuni portano nel corpo i segni delle torture subite. Tutta questa gente si riversa alla missione chiedendo aiuto”.

“Cosa fa per loro?”

“Arrivano che non hanno niente, proprio niente. C’è bisogno di medicine, che al Cairo sono molto costose, di pagare l’affitto di casa, pena dormire all’aperto, e di mangiare. C’è della gente che sta anche due giorni senza nutrirsi. Io sono l’elemosiniere della missione, poiché conosco bene la loro lingua”.

“Il Cairo può offrire un futuro a questa gente?”

“No assolutamente, perché anche l’Egitto è pieno di disoccupati e di poveri. I profughi sudanesi però non intendono fermarsi al Cairo o in Egitto, ma sono lì in attesa del permesso di espatrio in qualche nazione dell’Europa o dell’America, che assicuri loro un avvenire dignitoso”.

“E lei riesce a far fronte a tutti questi poveri che battono alla sua porta?”

“La missione comboniana del Cairo non ha entrate in proprio. I fedeli che frequentano la chiesa sono tutti poveri per cui diventa impossibile reperire gli aiuti per coloro che continuamente arrivano. Le spese per assicurare il minimo indispensabile, cioè perché non muoiano di fame, si aggirano sui cinque milioni di lire italiane ogni mese. Se poi qualcuno dovesse essere ricoverato all’ospedale, ed ogni tanto capita, le spese vanno alle stelle perché gli ospedali in Egitto sono solo a pagamento. Sono venuto in Italia nella speranza di raccogliere qualcosa per i poveri. In genere sono mamme e bambini, tanti bambini, e a me si spacca il cuore quando devo dire: ‘Non ho più niente da darvi’. Dico loro delle buone parole ma, sa, le parole non riempiono lo stomaco”.

“La missione ha anche una scuola?”

“Sì, ed è frequentata da 500 ragazzi sudanesi. La scuola, che è a carico della missione, è di fondamentale importanza perché solo con l’istruzione si risolverà il problema dell’occupazione, quindi della fame. Dove c’è ignoranza c’è sfruttamento, emarginazione, miseria. Noi vogliamo liberare i ragazzi dalla schiavitù dell’ignoranza per renderli uomini liberi, capaci di badare a se stessi, alle loro famiglie, con un lavoro dignitoso. Per questo insistiamo sulla scuola”.

“In queste sue, diciamo così, vacanze, avrà fatto delle predicazioni nelle parrocchie, delle conferenze sensibilizzando la gente al problema degli emigrati”

“Non sono mai stato un bravo predicatore e ora mi manca anche il fiato per esserlo. Mi limito a pregare perché il Signore mi faccia incontrare persone col cuore grande, capaci di uscire dai loro piccoli problemi per aprirsi ai problemi del mondo. Qui in Italia ne ho incontrate tante, che hanno contribuito con piccole importanti gocce”.

“Vorrebbe dire qualcosa ai nostri cristiani, ai sacerdoti?”

“Siamo in prossimità del Giubileo del 2000. Sarebbe bello se le parrocchie, se i cristiani, potessero aprirsi anche a questo apostolato. Aiutare i poveri è vera missione, è un incontro ravvicinato col Signore Gesù che si rende visibile nel fratello che soffre, è ristabilire una giustizia semplice fatta di condivisione, è un dire: ‘Tu mi interessi, mi stati a cuore, i tuoi problemi sono i miei’. Detto questo, io tendo la mano e chiedo un gesto di amore, povero tra i poveri, con la fiducia di poter continuare la mia opera in Egitto dove tornerò il 29 agosto prossimo”.

“Abbiamo anche noi in Italia tanti immigrati dal terzo mondo”.

“Lo so, lo so. Amateli, trattateli bene, accoglieteli. Portano nella loro anima tante sofferenze, tante umiliazioni e alle volte nelle loro carni i segni delle torture subite. Qualcuno, esasperato, potrà anche comportarsi male, ma non generalizziamo, in genere sono bravi . E’ la miseria che spinge a fare cose che non vanno bene”.

“Per quanto pensa di fare questo suo ufficio di ‘angelo dei poveri’ come lo chiamano?”

“Lasci stare i titoli che non c’entrano. Faccio il missionario e basta. E intendo farlo finché il Signore me ne darà la forza. Sono nelle sue mani”.

Padre Paolo Adamini, nonostante i suoi 88 anni, gode di buona salute salvo un disturbo al ginocchio, per cui deve aiutarsi col bastone per camminare. Ora è al Cairo, in Egitto, fratello povero tra fratelli più poveri di lui. Egli lavora senza chiasso, senza pubblicità, nella sicurezza che Colui che pensa ai fiori del campo e agli uccelli del cielo, penserà anche ai suoi poveri.

Il suo indirizzo è il seguente: P. Paolo Adamini - Eglise du Sacré Coeur -72, Rue Ahmed Said - 11381 Abbassia - Cairo (Egitto). P. Lorenzo Gaiga

*******

P. PAOLO ADAMINI

L’angelo dei poveri

Al Cairo, dove si trovava dal 1986, p. Paolo Adamini era chiamato “l’angelo dei poveri”. Nella missione di Sakakini confluivano migliaia di profughi provenienti dal Sudan, gente rassegnata a una vita di stenti e di miseria, senza permesso di soggiorno, senza lavoro, senza casa, senza assistenza medica… Si era sparsa la voce che alla missione dei Comboniani c’era un vecchio missionario che teneva le porte sempre aperte, conosceva perfettamente la loro lingua e riusciva trovare un posto per tutti. E ne approfittavano.

P. Paolo, finché la salute glielo concesse, era colui che teneva la borsa, una borsa sempre vuota che gli altri confratelli si sforzavano di rifornire in modo che la sua carità fosse come una sorgente perenne che ristorava tutti. Egli stesso, sollecitava amici, parenti, conoscenti per quel benedetto “pieno” che segnava sempre rosso.

Quelle rare volte in cui non poteva dare niente perché non c’era proprio più niente, distribuiva un sorriso, un incoraggiamento, una buona parola. Durante il giorno passava da un ufficio all’altro per sbrigare pratiche e sollecitare permessi per i “suoi sudanesi” con i quali ormai aveva fatto causa comune.

Poi c’erano i più di 500 ragazzi della scuola che, a turno, frequentavano le lezioni. P. Paolo si prestava per la scuola di arabo, inglese e francese. Al pomeriggio c’erano gli adulti e alla sera i giovani. A chi gli faceva osservare che la comunità era già fortemente indebitata per questa sua generosità, egli rispondeva: ‘Questa povera gente non ha proprio niente. Il Signore saprà lui farci trovare i soldi per pagare i debiti’.

Una vocazione africana.

P. Paolo Adamini è nato a Sonico, Brescia, il 25 dicembre 1911. Da ragazzo frequentava la chiesa come chierichetto e, nella scuola, prometteva bene tanto che il suo parroco pensò di indirizzarlo al seminario diocesano vedendo in quel ragazzino la stoffa di un futuro sacerdote.

“Ma il Signore mi aveva destinato all’Africa. Ecco i segni: quando ero in quarta elementare ebbi grandi lodi dalla maestra perché avevo scritto che il Nilo era il fiume più lungo dell’Africa e che era pieno di coccodrilli. Quando avevo 12 anni, mi recai per la prima volta all’Aprica dove avevo parecchi parenti e, arrivatovi, all’entrata del paese, invece di leggere APRICA ho letto AFRICA, e ciò mi diede un colpo al cuore. E in noviziato un connovizio scrisse che camminavo come un cammello. Perfino il severissimo p. Bombieri si mise a ridere… Questo indica che tutto nella mia vita indicava che ero destinato all’Africa?”

Nel seminario “San Cristo” a Brescia, di tanto in tanto i missionari comboniani si recavano a parlare ai seminaristi. Uno dei più assidui era p. Domenico Spazian che, alla domenica, andava a celebrare la messa e a tenere l’omelia, “omelie lunghe che duravano anche due ore, ma per noi era un piacere immenso perché raccontava tante storie di Africa. Fu proprio lui a farmi venire il desiderio di entrare tra i Comboniani perché ero sicuro di andare in missione”.

Infatti, dopo la seconda liceo - nel 1930 – il nostro giovane lasciò il seminario ed entrò nel noviziato di Venegono Superiore.

Uomo del dialogo

Al Collegio Comboni di Khartoum dove fu inviato, p. Adamini fu insegnante di matematica e di inglese. “Mi trovavo quasi meglio con i ragazzi musulmani che non con i cristiani”, ha detto. La sua attività non si esauriva solamente nella scuola, ma andava anche fuori per quel poco di ministero che allora era possibile fare.

Dal 1953 al 1971 il Padre ha coperto l’incarico di Vicario delegato di mons. Agostino Baroni. Anzi è stato anche suo segretario personale e, con lui, è stato testimone del passaggio del Sudan da nazione soggetta all’Inghilterra a Paese libero e indipendente (1956). Vide l’afflusso dei sudanesi del Sud verso il Nord particolarmente dopo l’espulsione dei missionari dal Sudan meridionale nel 1964. La guerriglia al Sud fece riversare tanti cristiani e pagani al Nord contribuendo in questo modo a trasformare la capitale Khartoum da una città prettamente musulmana in una città a forte presenza cristiana.

Nel 1971 p. Adamini fu inviato in Libano e vi è rimasto fino al 1986. Curò la stampa di un vangelo in lingua araba e di libri di preghiere in modo che la gente potesse rivolgersi a Dio con un linguaggio comprensibile. Fece pubblicare in arabo una biografia originale del Comboni, diretta sopratutto ai giovani.

Durante gli anni della guerra civile, anche la casa dei comboniani in Libano fu colpita dalle bombe, e la città fu quasi distrutta. P. Paolo e gli altri confratelli rischiarono ripetutamente la vita, ma non abbandonarono il posto.

Fu anche messo al muro, tuttavia, rimase al suo posto fino al 1986 quando la casa fu venduta ad una congregazione di suore libanesi. Solo allora andò al Cairo per iniziare il suo apostolato tra i poveri e i profughi provenienti dal Sudan.

Dopo una lunga malattia, amorosamente assistito dalle suore comboniane e dai suoi profughi, morì e rimase in Egitto quale seme di evangelizzazione e di promozione umana tra i poveri. P. Lorenzo Gaiga