Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

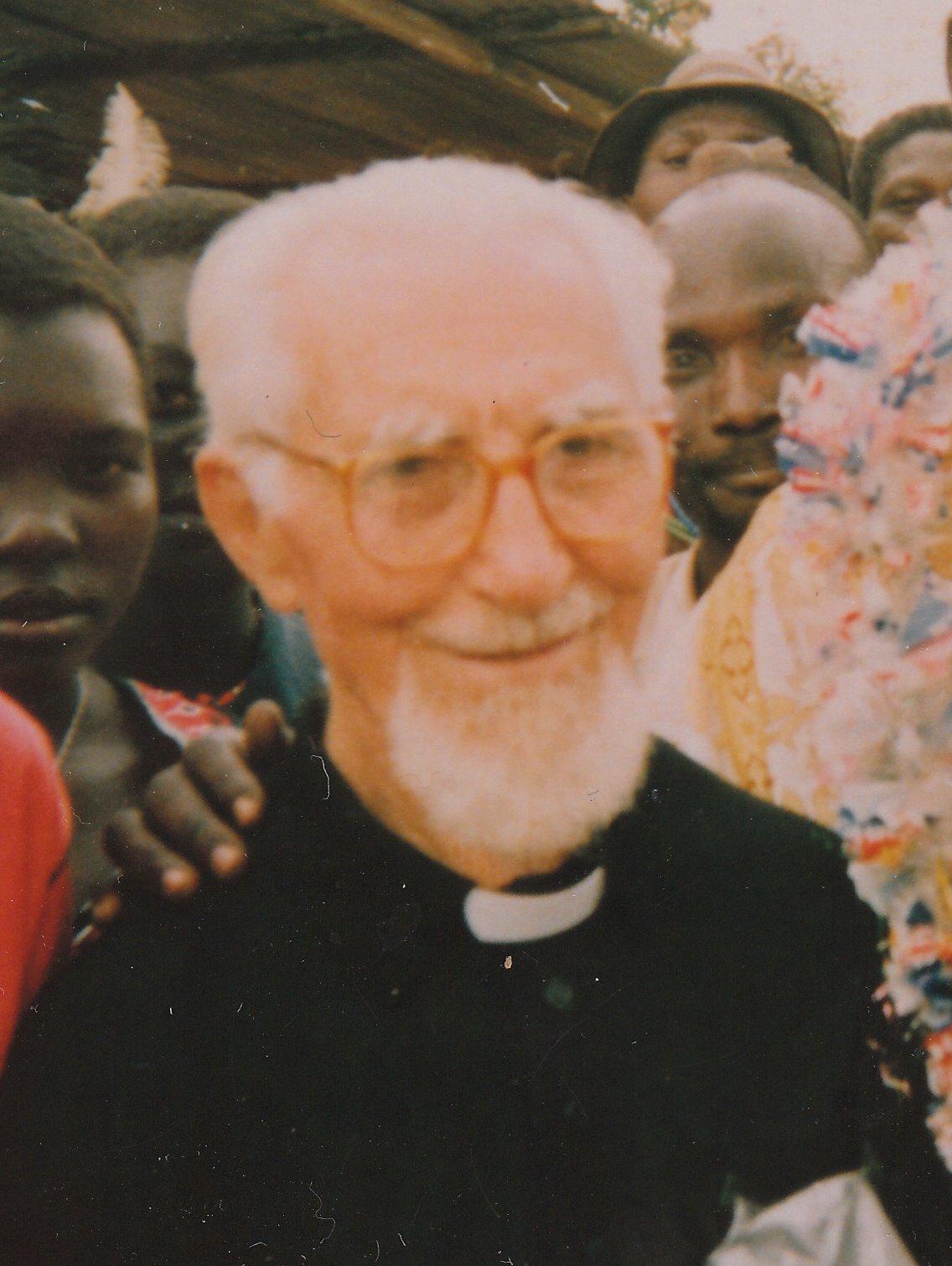

Rosato Michele

P. Michele Rosato fece parte del primo gruppo di missionari che, alla fine della seconda guerra mondiale, partì alla volta dell’Africa. S’imbarcò a Napoli sul “Montecuccoli” il 14 febbraio 1946. Il comandante dell’incrociatore che aveva combattuto tante battaglie durante la guerra, era il tenente Viglieri che, precipitato sulla banchisa nella spedizione al Polo Nord di Umberto Nobile nel 1928, portò a casa la pelle e scrisse il libro “Quaranta giorni sul Pack”.

Erano 22 padri e Fratelli e una ventina di suore in quella prima spedizione missionaria. Dovettero dormire per terra nella lunga stiva, con il mucchio dei bagagli che separava la sezione maschile da quella femminile, mentre i marinai oscillavano sopra le loro teste nelle amache dondolanti. Il loro menù consisteva in pane e formaggio che si erano portati da casa.

Il viaggio fu funestato da una terribile tempesta come quei marinai non avevano mai visto. Qualcuno, di sentimenti cristiani, disse: “Il demonio è arrabbiato per questa spedizione di missionari nel cuore dell’Africa”.

Dopo quattro giorni sbarcarono a Port Said, attraversarono l’Egitto in treno, non senza aver prima visitato le piramidi e la sfinge. Percorsero in battello il tratto da Assuan a Wadi Alfa, la prima città del Sudan, poi, di nuovo in treno, raggiunsero Khartoum: neanche 15 giorni di viaggio.

Da Khartoum, in treno, raggiunsero Kosti e poi, su un vapore alimentato a legna, navigarono per quindici giorni sul Nilo Bianco. Quando passarono davanti a Santa Croce, il pensiero e il cuore andarono diritti al Comboni che nel 1857 era arrivato in quella località e aveva visto morire i suoi compagni, e una valanga di santi affetti invase i missionari. Il 17 marzo P. Michele giunse a Gondokoro, la prima missione del profondo Sud, nata nel 1851 per opera del veronese Don Angelo Vinco che vi lasciava, dopo solo due anni, la sua giovane vita.

Destinazione Kapoeta

A bordo di una Land Rover, P. Michele attraversò su una zattera il Nilo e raggiunse Giuba, nel cuore del Bahr el Gebel. Stando ben ancorato sulla cabina di un camion, perché tutti i posti all’interno erano occupati e il cassone era carico all’inverosimile, raggiunse la sua destinazione finale: Kapoeta, lontana 200 miglia da Giuba. Era il 19 marzo 1946.

Il camion si fermò davanti alla casa dei missionari, un’abitazione semplice, col solo piano terra e le stanze allineate sotto la bassa veranda. Nessun segno di vita. Finalmente ecco aprirsi una dopo l’altra due porte dalle quali uscirono due missionari zoppicanti: P. Sisto Mazzoldi che aveva fondato quella missione tra i Toposa undici anni prima, e P. Ernesto Calderola. Entrambi erano stati colpiti dal verme di Guinea, una malattia che colpisce gli arti inferiori.

Con loro, erano stati colpiti della stessa malattia una buona metà dei ragazzi della missione a causa dell’acqua inquinata del pozzo che brulicava di larve e di uova del pericoloso verme. Come se ciò non bastasse, durante il giorno, tutta la regione era sbattuta da un vento impetuoso che sollevava nuvole di polvere che si attaccavano al viso sudato dei missionari provocando un fastidioso prurito. Il vento molto spesso sollevava da terra e portava lontano anche la povera tenda che il missionario issava durante i suoi viaggi apostolici, e la celebrazione della Messa sotto l’ombra di una pianta diventava un’impresa eroica.

Mentre P. Ernesto ripartiva con il camion per essere ricoverato in ospedale, P. Sisto cominciò a dare lezione di lingua al nuovo arrivato il quale, dopo quattro mesi, era in grado di predicare, di confessare e di sostenere una conversazione con la gente.

La sua vocazione

P. Michele, chiamato da tutti Michelino, era nato a Sant’Angelo all’Esca, Avellino, il 7 maggio 1913. Dopo le elementari entrò nel seminario diocesano e poi passò a quello regionale di Benevento. Era qui che il Signore lo aspettava. Il rettore lo incaricò di organizzare e animare il circolo missionario. Egli vi si buttò dentro con tutto l’impegno quando, ad un certo punto, cominciò a sentire la chiamata di Dio alle missioni.

L’occasione concreta fu un incontro con P. Fernando Sembiante, che si era recato in seminario per una conferenza. In seguito, Michele conobbe anche P. Giovan Battista Pedrana “al quale ho espresso questo mio desiderio, rimasto per tanto tempo insoddisfatto un po’ per le circostanze, un po’ per la mia poca generosità col Signore…” (da una lettera di P. Michele).

Fu ordinato sacerdote da Mons. Francesco Petronelli, nella chiesa del Santissimo Redentore di Avellino il 2 agosto 1936, con dieci mesi di dispensa dall’età canonica.

“Ho trascorso i primi due anni di sacerdozio come insegnante nel seminario e gli altri tre come studente a Napoli di Diritto Canonico e Diritto Civile, facendo nello stesso tempo il coadiutore in una parrocchia. La mia tesi di laurea verte sulle relazioni tra la Chiesa e gli infedeli. Il mio eccellentissimo vescovo, Mons. Guido Bentivoglio, mi ha già promesso il suo beneplacito alla mia entrata tra i Comboniani. Il mio desiderio, reverendo padre, è quello di andare in Africa e di restarvi fino al giorno del giudizio” (da una lettera scritta al Superiore Generale dei Comboniani l’11 settembre 1941).

Il vescovo, a sua volta, scrisse: “Con rammarico appresi la decisione di Don Michele di farsi missionario, pur lodandone il nobile e santo desiderio. Che il Signore voglia benedire e rendere fecondo di bene il suo apostolato” (20 novembre 1941).

Quando la strada sembrava finalmente aperta, ecco un ulteriore intoppo da parte del vescovo: “È morto improvvisamente il presidente del tribunale lasciando in sospeso alcuni processi matrimoniali. Siccome Don Michele è un esperto in materia, dovrà fermarsi un po’ per sistemare le cose (17 aprile 1942)”.

Tempo di lotta

“Per seguire la mia vocazione – precisò Don Michele - dovetti lottare per 10 anni con la famiglia, col vescovo, con me stesso”. Il vescovo gli affidò la parrocchia di Sant’Angelo nella speranza di trattenerlo. Don Michele ne approfittò per esercitare la pienezza di carità che aveva nel cuore. Ancora oggi i suoi concittadini più anziani ricordano come sapeva ricevere i doni da parte dei ricchi per trasmetterli ai poveri. “Nel periodo pasquale – ha detto il parroco di Sant’Angelo durante il funerale a Verona – il sacerdote va a benedire le case, e le famiglie gli offrono le uova. Ebbene, Don Michele teneva quelle rotte per sé, mentre quelle buone, ed erano la quasi totalità, venivano distribuite ai poveri”.

Quando giunse il momento di lasciare il paese per entrare nell’Istituto Missioni Africane di Verona, suo padre, Vincenzo, si rifiutò di salutarlo e mamma Angelina Lepore versò tutte le sue lacrime. Il fratello maggiore volle regalargli un orologio dicendo: “Io sono stato in Africa Orientale, per questo penso che tu debba provvederti di un orologio di riserva: se si ferma l’unico che hai, dove ne troverai un altro?”. P. Michele partì con un solo orologio che ai primi invisibili granelli di sabbia si fermò e non ci fu verso di farlo ripartire. Allora scrisse un articolo per la rivista Nigrizia, nel quale, tra l’altro, chiedeva un orologio. Ne arrivarono molti a Verona. Uno di quelli che arrivarono a P. Michele era accompagnato da una letterina che diceva: “Caro Padre, conservo questo orologio di mio figlio da molti anni, come il ricordo più caro. Per favore, prima di caricarlo, guardi l’ora: è quella in cui mio figlio è morto all’età di soli 20 anni. Lo ricordi nelle sue preghiere insieme a questa povera madre”.

Don Michele poté partire per il noviziato di Venegono Superiore il primo gennaio 1943. Fece la vestizione il 2 febbraio iniziando così il noviziato. Il padre maestro, P. Antonio Todesco, scrisse di lui: “Si è sempre mantenuto di buona volontà, risoluto e deciso. Ha fatto buon progresso in tutto e mostra buona comprensione della vita religiosa. Ama la pietà e la mortificazione. È attaccato alle Regole ed è caritatevole e obbediente. Come carattere è piuttosto fantasioso, è attaccato allo studio e mostra un gran desiderio di emettere i voti per partire per la missione (giugno 1944)”.

Nella domanda per i voti, scritta da Venegono Superiore il 16 giugno 1944, P. Michele diceva: “Sono anche fiducioso che la paternità vostra vorrà dispensarmi da alcuni mesi del secondo anno di noviziato, non permettendo che io resti più a lungo privo della grazia veramente particolare con la quale il Signore inonda l’anima di chi gli si consacra interamente”. Poté professare il 15 agosto 1944, con alcuni mesi di anticipo sulla data stabilita. Purtroppo, a causa della guerra, dovette attendere ancora un anno prima di partire.

Un rodaggio difficile

I Toposa, come i loro “cugini” Karimojong e Turkana, occupavano il tempo conducendo al pascolo i bovini da cui traevano sostentamento (carne, latte, sangue). Le vacche, inoltre, costituivano la merce di scambio per la sposa. Nei confronti della religione erano ancora molto indifferenti, non per ostilità, ma perché la giudicavano una cosa superflua, forse buona per i bianchi.

P. Michele si buttò nel ministero anima e corpo, deciso a conquistare quel popolo a Gesù Cristo. Dopo solo tre mesi, fu colpito da un attacco di malaria che, per poco, non lo mandò all’altro mondo. La febbre salì fino a 41 gradi e mezzo. Contrariamente alle previsioni del medico che lo dava per spacciato, si riprese dopo otto giorni e, da allora, rimase come vaccinato contro la malaria, a differenza del suo confratello, P. Antonio Barbieri il quale, dopo solo una settimana di malaria, andò al creatore.

Eppure, da piccolo, P. Michele era stato un ragazzo gracile e malaticcio. Tuttavia, superò la “spagnola” che mieteva vittime dopo la prima guerra mondiale e fu colpito da una brutta anemia. La mamma, dopo averle tentate tutte, lo portò da una fattucchiera. Un’altra lunga malattia di tifo lo colpì durante il ginnasio, tanto da fargli perdere due mesi di scuola.

Quando partì per la missione, la mamma gli disse: “Tu morirai prima di arrivare a destinazione”. In un’intervista, alla domanda: “Qual è stato il segreto di una vita così lunga e così attiva in Africa?”, P. Michele ha risposto: “Ho amato tanto gli africani. Li ho amati davvero e sentivo di amarli sempre di più. Questa è stata una medicina che mi ha sempre mantenuto in buona salute”.

Oltre all’amore per gli africani, P. Michele cercò di curare anche la sua salute e quella dei confratelli con cibi adeguati. Ecco perché, con un gruppo di giovani, si recava spesso lungo la riva del torrente Sinaeta per disboscare il terreno e piantarvi limoni, aranci, mandarini, pompelmi, manghi, avocado, papaie, ananas, banane… L’acqua, quando il torrente era in secca, si trovava scavando a qualche metro di profondità nella sabbia. Dopo le piante da frutto, arrivarono il caffè, il granoturco, le patate, le arachidi, i pomodori… P. Michele, poi, imparò a preparare la calce, a cuocere i mattoni e le tegole…

La trasformazione operata dalla missione non fu soltanto religiosa e culturale, ma anche agricola e ambientale.

Pronti, si cambia!

Dopo otto mesi di permanenza a Kapoeta, dopo aver imparato la lingua e goduto i primi frutti dell’orto, un biglietto del superiore provinciale lo mandava a Ciukudum, centro della tribù Didinga, per dare inizio alla missione.

P. Michele non si permise neppure un commento. Fece le valige e, a bordo del motocarro, macinò in quattro ore i novanta chilometri che lo separavano dalla nuova destinazione. La zona era tutta monti e valli, ricca di verde e di acqua, con un clima relativamente fresco. Si fermò davanti ad un capannone che sarebbe stata la sua casa per i prossimi quattro anni. Ne avrebbe trascorsi altri 8 in una bella casa che avrebbe costruito accanto alla chiesa e alla scuola. Ricominciò subito a imparare la nuova lingua, a radunare la gente, a parlare con i ragazzi e a pensare alla nuova missione che doveva sorgere.

“Mentre partivo da Kapoeta ero triste – scrisse – perché non sapevo che il Signore mi aveva preparato a Ciukudum il periodo più bello e fruttuoso della mia vita missionaria. Con l’aiuto di Dio, infatti, potei essere testimone della trasformazione meravigliosa di una tribù non credente in una società cristiana incamminata sulla via del progresso. Anche lo studio della lingua Toposa non era stato vano; mi sarebbe tornato utile in futuro, sia nel Sudan, come in Uganda”.

Il metodo di P. Michele

Scrive P. Arcangelo Petri: “Sono arrivato a Ciukudum, dall’Italia, poco prima di Natale del 1953. Rimasi impressionato dalla grande attività che c’era in missione: quasi trecento catecumeni adulti si preparavano al battesimo per Natale. P. Michele, l’unico sacerdote presente, doveva fare almeno tre lezioni al giorno, sgolandosi per farsi sentire da tutti. Poi c’erano diverse centinaia di cristiani che arrivavano da paesi lontani anche due giorni di viaggio per ricevere il sacramento della confessione.

Appena fuori dalla missione erano in allestimento diverse fornaci di mattoni. Fr. Francesco Lenna seguiva il lavoro di giorno e, quando bruciavano, anche di notte.

Nonostante questo grande lavoro, P. Michele mi disse: ‘Per un mese il tuo unico impegno è lo studio della lingua’, e mi diede dei fogli dove erano tracciate le principali linee della grammatica. Ogni sera, prima di cena, mi dava mezz’ora di lezione. Trascorso un mese, mi tracciò il nuovo programma: ‘Al mattino vai a sorvegliare il lavoro dei mattoni e controllare i tagliatori di legname. Così hai modo di esercitarti nella lingua. Dopo pranzo, un catechista ti accompagnerà nella visita ai villaggi per incontrare la gente’. Devo dire che, col tempo, per me la lingua Didinga divenne la mia seconda lingua materna. Commento: se il metodo usato da P. Michele con me fosse usato anche oggi con i missionari novelli, non capiterebbe che, dopo anni di presenza in una tribù, il sacerdote si rivolge dal pulpito ai suoi fedeli ancora in inglese, col rischio di farsi capire dai pochi istruiti”.

Gli alberi-cappella

Per evangelizzare la zona, P. Michele adottò il sistema dei “safari”, cioè delle visite ai villaggi. Ad ogni villaggio sceglieva una bella pianta che promuoveva al grado di cappella. Non era un lavoro difficile. Bastava fissare una croce al tronco e tutto era fatto. Lo studio della lingua fu particolarmente difficile perché non esisteva né la grammatica né il dizionario. In seguito, P. Michele avrebbe preparato l’una e l’altro.

Anche a Ciukudum P. Michele si comportò come aveva fatto a Kapoeta: nei momenti liberi era nell’orto o nel frutteto. Non solo, ma in previsione di un bisogno futuro, piantò un boschetto di acacie. Per avere acqua, dopo aver scavato un pozzo che gli franò addosso, col rischio che restasse sepolto vivo, ricavò dei canali dal tronco delle palme e condusse l’acqua da una sorgente a mezza montagna fino alla missione. I Didinga si mostrarono laboriosi, forti e tenaci. Queste qualità contribuirono al successo straordinario della nuova missione.

Un poco alla volta sorsero i fabbricati in mattoni. La precedenza fu data alla casa del Signore (la prima piccola chiesa), poi seguirono i dormitori per i ragazzi e le aule scolastiche. Con l’arrivo delle suore cominciò anche il movimento delle ragazze che si mostrarono subito interessate alla religione e alla scuola. Tra i ragazzi migliori, P. Michele scelse i catechisti e li mandò nel territorio a portare la Parola di Dio. E con quale impegno eseguivano il loro compito!

Egli, però, non smise mai di visitare i villaggi dormendo in piccole capanne, su un telo disteso per terra. “Sentivo le ossa rotte e dovevo cambiare continuamente posizione. Però, dopo una settimana di allenamento, tutto fu più facile. In seguito ho dovuto adottare una brandina che mi tenesse sollevato per evitare i serpenti e gli scorpioni. Perfino bere dalla boraccia diventava difficile perché le vespe, attirate dall’acqua quando aprivo il tappo, accorrevano in massa”.

Evangelizzazione e promozione umana

“Nonostante i grandi lavori da mandare avanti – continua P. Petri - il primo e più importante impegno di P. Michele era l’annuncio diretto della Parola di Dio. Per questo, quasi sempre a piedi, si andava su e giù per le vallate e per le montagne a visitare i villaggi. Tre volte all’anno il safari durava più di un mese, in modo da poter sostare qualche giorno in ogni agglomerato di abitazioni e avere così tutto il tempo per amministrare i sacramenti, spiegare la Parola di Dio, visitare gli ammalati e parlare con la gente.

Oltre alle piantagioni di alberi da frutta, P. Michele introdusse tra i Didinga la coltivazione delle arachidi, delle patate dolci e della manioca, prodotti allora sconosciuti in quella zona dell’Africa. Una stalla con numerose mucche assicurava alla comunità dei Comboniani e delle Comboniane latte abbondante, burro e formaggio. Lavoravano con P. Michele i confratelli P. Agostino Pellegrini, Fr. Simone Fanti, Fr. Francesco Spreafico, Fr. Giovanni Pedrinolli e Fr. Costante Zadra. Questi ultimi erano a capo dei lavori per la costruzione della nuova chiesa e delle scuole.

Quando si trattò di costruire la chiesa grande, a tre navate, in pietra e mattoni (1956), non si osava chiedere il permesso alle autorità arabe perché l’anno prima (1955) c’era stata la ribellione di Torit e molti arabi erano stati uccisi dai neri. P. Michele invitò tutti alla preghiera, poi andò nell’orto, raccolse alcune ceste di frutta e partì per Kapoeta presentandosi al commissario distrettuale, un ufficiale arabo. Gli presentò la frutta e poi gli chiese una raccomandazione per il governatore di Giuba. Ebbe la raccomandazione. Senza tornare a casa, proseguì per Giuba ottenendo l’autorizzazione a costruire la chiesa.

Prima che ci fossero dei ripensamenti da parte delle autorità, si iniziarono i lavori che procedettero alacremente. Oggi, chi guarda la grande chiesa di Ciukudum vede, sulla pietra angolare, incisa la data 1956”.

I primi frutti

Fu un giorno fortunato quando due pastorelli, ferventi cristiani, chiesero a P. Michele di diventare sacerdoti. Il primo fu Klementino Logwè. Appena ordinato sacerdote, espresse il desiderio di farsi missionario. Fu mandato a Firenze per iniziare il noviziato. Una brutta mattina, mentre usciva dal cancello di casa, non vide l’autobus che passava e fu investito. Fu una tragedia. La mamma, che era ancora pagana e non aveva capito la vocazione del figlio, non riusciva a darsi pace.

Quando l’investitore (che non aveva nessuna colpa) offrì spontaneamente una somma di denaro per risarcire la famiglia, la mamma prese il pacchetto di sterline, lo tenne sospeso in alto per un po’ di tempo, poi lo consegnò a P. Michele e se ne andò senza proferire parola. Dopo qualche settimana tornò nuovamente alla missione chiedendo di ricevere il battesimo. Di sicuro, il figlio sacerdote aveva condotto le cose in modo da riabbracciare la mamma almeno in cielo.

Il secondo sacerdote fu un altro pastorello di nome Ayon che fu battezzato col nome di Ettore. Anche lui divenne Missionario Comboniano. Fu ordinato sacerdote in piazza San Pietro nel 1970 dalle stesse mani di papa Paolo VI.

Dopo i primi aspiranti sacerdoti, arrivarono anche le suore. La prima fu Irene Nadipilì. Dopo tanti anni P. Michele ebbe la fortuna di incontrarla nientemeno che a Castelgandolfo, dove l’arcivescovo di Giuba l’aveva mandata per un corso di catechesi.

Per mandare avanti la missione, specialmente negli anni subito dopo la guerra, quando non arrivava ancora niente dall’Italia, P. Michele compì veri miracoli di… povertà. Un giorno si trovò con quaranta operai da pagare e aveva i soldi, si e no, per pagarne uno. Cominciando dal suo guardaroba, mise da parte tutto ciò che poteva essere venduto: vestiario, pentole, scodelle, sgabelli, libri, rosari, ecc. Espose tutto in bella mostra in una capanna e cominciò a chiamare il primo operaio. Gli consegnò i soldi e poi lo invitò a comperare qualcosa che gli potesse interessare… Con gli stessi soldi pagò tutti gli operai e avanzò ancora qualcosa.

Poi, sempre per raggranellare qualche soldo, incoraggiò un operaio che aveva talento, a costruire pignatte di terracotta che poi venivano vendute. Così, la piccola industria delle pignatte cominciò a funzionare con grande soddisfazione della gente che poteva avere i contenitori adatti per mettere liquidi e cibi e di P. Michele che poté ricavare qualcosa.

Da colonnello a missionario

Un’altra conquista importante per la missione di Ciukudum fu la vocazione al sacerdozio di un colonnello inglese. Si chiamava Francis Cave e aveva combattuto contro gli italiani in Abissinia. Essendo un buon cattolico, appena giunto in una cittadina da poco abbandonata dagli italiani, si recò subito nella chiesa cattolica per evitare che fosse saccheggiata. Raccolse amorevolmente i vasi sacri e i paramenti con l’intenzione di regalarli a qualche nuova missione. Mandato dai suoi superiori in Sudan, a Natale lasciò la sua bella casa di Giuba e andò a Ciukudum dove la chiesa era ancora una grande capanna di paglia, e vi restò tutta la notte in contemplazione, come se si trovasse accanto a Gesù, Giuseppe e Maria nella grotta di Betlemme. Alla chiesa di Ciukudum lasciò tutti gli oggetti sacri che aveva ricuperato e, un bel giorno, pensò di donare anche se stesso. Studiò al Beda College di Roma e divenne sacerdote. Poi tornò in Sudan come missionario. Purtroppo non poté rimanere a lungo perché le autorità sudanesi non sopportavano quell’ex capo della polizia inglese vestito da prete, e lo espulsero dal paese.

Dopo 10 anni di presenza dei missionari, Ciukudum era diventato un piccolo paese, centro pilota del popolo Didinga. Un ampio viale di acacie conduceva allo spazio dove non si vedevano più capanne di paglia, ma tanti bei fabbricati costruiti con mattoni e tegole, preparati dagli operai del luogo. La popolazione era nella quasi totalità cristiana e viveva con fervore la propria fede. Oltre ai sacrifici di tutti i giorni per vivere e operare in un clima difficile, P. Michele ebbe le sue sofferenze particolari. Più volte fu morso dagli scorpioni che lo ridussero quasi in fin di vita tra dolori atroci, un paio di volte cadde dalla moto rompendosi il polso e bruciandosi una gamba con il tubo di scappamento. Una volta svenne perché disidratato: si salvò per miracolo col sopraggiungere del fresco e dell’umido della sera; spesso le pulci della sabbia si annidavano sotto le unghie dei suoi piedi provocando pruriti e infezioni; accadde anche che qualche volta non poté celebrare la santa Messa perché i ladri gli avevano mangiato le particole e bevuto tutto il vino…

Dal Sudan all’Uganda

Nel dicembre del 1958 P. Michele tornò a Kapoeta. Il frutteto che aveva piantato dodici anni prima era carico di frutti maturi. E tutti ne potevano mangiare a volontà. La missione si era fatta bella e grande. Al posto degli alberi-cappella erano sorte chiesette di mattoni nelle quali i cristiani si radunavano per la preghiera. P. Michele vi rimase due anni, fino a quando, nel 1960, fu inviato a Kator, che si trova alla periferia di Giuba, come parroco.

Il suo primo impegno fu ancora una volta l’apprendimento della nuova lingua, il Bari. Da quattro anni, intanto, il Sudan era diventato indipendente e già c’erano i primi sintomi di persecuzione contro i cristiani. Nel 1960 ci fu l’indipendenza del Congo e P. Michele fu testimone di tanti bianchi che fuggivano per sottrarsi alle violenze dei nuovi padroni.

La sera di Ognissanti del 1961, tornando dal ministero, P. Michele trovò il procuratore delle missioni del Sudan che gli disse: “Prendi l’aereo per Khartoum e parti. Sei il terzo Missionario Comboniano che viene espulso”. “Ma perché? Cos’ho fatto?”. “Gli Arabi stanno prendendo di mira i missionari che stanno tra la gente. Li vorrebbero confinati nelle sagrestie”.

La mattina seguente, 2 novembre, P. Michele si recò dal capo della polizia che aveva conosciuto qualche tempo prima, e gli chiese di poter prendere il volo per l’Italia via Entebbe anziché via Khartoum. “Perché vuoi andare in Uganda?”. “Perché là ho molti amici. Li vorrei salutare prima di lasciare l’Africa”. Dopo averci pensato un po’, il capo della polizia disse: “Va bene; te lo concedo”. Così, senza tornare in patria, P. Michele cambiò nazione dove trascorse ancora 32 anni di missione.

È interessante leggere ciò che i superiori scrissero di lui al momento della partenza dal Sudan: “È un uomo di grande sacrificio e zelo per il lavoro apostolico. Si è fatto voler bene da tutti: dai confratelli, dalla gente e dalle autorità” (P. Stefano Patroni, provinciale). “È un ottimo missionario e buon religioso. Essendo un uomo esatto e preciso in tutto, come superiore rischia di essere un po’ pesante” (P. Augusto Gualandi, vice provinciale).

Tra i Karimojong

Giunto in Uganda, P. Michele fu inviato nella missione di Kangole, tra i Karimojong, un popolo per lingua, costumi e carattere affine ai Toposa del Sudan. Con lui c’erano altri tre missionari, così poté dedicarsi al ministero delle visite ai villaggi che a lui piaceva tanto e portava molti frutti spirituali. Aveva a sua disposizione un furgoncino coperto da un telone che una volta doveva essere di colore bianco. Durante i safari gli serviva da casa.

Avendo ormai i capelli bianchi, i Karimojong gli diedero il nome di Apalodou che significa il padrone del bue color nuvola. Tra questo popolo, infatti, ogni uomo deve avere il nome di un bue, quello preferito naturalmente. A questo bue vanno i canti più belli che sgorgano dal cuore del proprietario.

P. Michele divenne ben presto anche infermiere. Erano tanti, specie tra i bambini, coloro che avevano congiuntiviti, piaghe, rogna, diarrea. Alla mattina cominciavano ad arrivare le mamme con i loro bambini ammalati, si accomodavano sotto la pianta dove P. Michele si era sistemato. Si cominciava con la preghiera per invocare l’aiuto di Dio e della Madonna, poi seguiva la distribuzione di unguenti e pillole appropriate. Intanto P. Michele parlava di Gesù, della Madonna, di Dio. Così si realizzava quella pre-evangelizzazione, indispensabile per il cammino di fede di quel popolo.

“Mi meravigliavo – scrisse P. Michele - come tanti guarissero completamente dopo una prima medicazione. Ovviamente non erano abituati alle medicine quindi l’effetto era assicurato”. Si può dire che non passasse anno che il Karamoja non fosse percosso dalla fame. Allora P. Michele procurava farina, riso, fagioli e distribuiva. Qualche furbo, che magari possedeva cento vacche, si metteva in fila con i poveri. Qualcuno protestava. Anche i confratelli gli dicevano di stare attento a non farsi imbrogliare.

“A me il Signore non chiederà se sono stato un bravo poliziotto. Mi dirà: ‘Avevo fame e mi hai dato da mangiare’. Questo mi chiederà quando mi presenterò da lui”.

Anche in Uganda P. Michele puntò molto sull’opera dei catechisti riuscendo ad ottenere, tramite loro, un gran numero di conversioni. Fu un evangelizzatore alla grande, animato da uno straordinario zelo ed entusiasmo. Le nuove generazioni di missionari dicevano che bisognava cambiare metodo di evangelizzazione, rispetto a quello di trent’anni prima, praticato da P. Michele. Egli rispondeva che, fino a quando il sistema funzionava, non bisognava cambiarlo. E proseguiva imperterrito nei suoi sistemi un po’ all’antica.

“Mi ha colpito la sua determinazione – ha scritto P. Bruno Novelli che, dal 1972, ha lavorato nello stesso territorio di P. Michele. – Quando aveva deciso una cosa, si poteva star sicuri che la faceva. Noi dicevamo che bisognava responsabilizzare gli africani evitando ciò che aveva sapore di assistenzialismo. Egli rispondeva che quando uno è nella necessità, bisogna assisterlo. Il resto sono tutti bei discorsi. Ed era inutile insistere. Era un piacere stare insieme a lui perché sapeva raccontare tanti episodi della sua vita che erano veramente esilaranti. Da giovane sacerdote, per esempio, comperò a Napoli una statua del Sacro Cuore. Quando la caricò sul treno per portarla a casa, il controllore esigette il biglietto anche per la statua perché occupava un posto. ‘Tu vorresti far pagare nostro Signore? Non ti vergogni?’. I viaggiatori vennero subito in suo aiuto e per poco non scoppiò una rivoluzione, sicché Gesù Cristo poté viaggiare gratis”.

In Africa si distinse anche per il coraggio, un coraggio da leone. Le nostre missioni furono percorse più volte da orde di briganti armati di mitra, che sparavano senza pensarci due volte. P. Michele non fuggì mai, né si nascose. Conosceva sempre qualcuno tra gli assalitori e li chiamava per nome. In questo modo salvò se stesso, i confratelli e le missioni”.

Apostolo tra i profughi

Quando tutti i missionari furono espulsi dal Sudan (1964) molti Toposa e migliaia di Didinga attraversarono il Kidepo rifugiandosi in Uganda. Così P. Michele dilatò il suo ministero sacerdotale non limitandosi solamente all’attività spirituale e a quella materiale tra i Karimojong, ma accogliendo anche questi suoi figli della prima ora. Ne fanno fede alcune lettere scritte ai superiori di Roma nelle quali chiede aiuti per i profughi.

La sua gioia toccò il culmine quando diventò suo vescovo Mons. Sisto Mazzoldi, il missionario che tanti anni prima lo aveva accolto a Kapoeta e gli aveva insegnato la lingua Toposa. Tra i due ci fu sempre una stupenda comunione di intenti e una sincera collaborazione.

Nel 1962 anche l’Uganda ottenne l’indipendenza. Si uccisero buoi, si bevve birra e si danzò per notti intere. Poi arrivarono anche le persecuzioni e le espulsioni di missionari, non come in Sudan, ma abbastanza massicce da mettere in crisi qualche missione.

Nel 1969 P. Michele poté baciare la mano al papa Paolo VI nella sua visita all’Uganda, e stringere la mano al presidente dell’Uganda, Milton Obote, e a quelli di Tanzania, Zambia, Ruanda e Burundi. Non era stato invitato nella grande sala, ma egli si infilò dentro deciso e, a un vescovo che gli disse: “Dove va lei?” rispose: “A salutare mio padre”.

Sempre disponibile ad andare dove maggiore era il bisogno, nel 1971 lasciò Kangole per Nabilatuk. L’anno dopo passò a Kaabong e, dal 1973 al 1975, fu parroco di Loyoro. Dal 1976 al 1982 tornò a Kangole come superiore, dal 1983 al 1984 fu vice parroco a Kaabong e dal 1985 al 1993 fu vice parroco a Matany, lavorando sempre col suo solito stile di missionario zelante e… viaggiatore.

Missionario con la preghiera e il sacrificio

La salute, intanto, dava qualche segno di cedimento. P. Michele chiese di tornare in Italia, possibilmente nella casa comboniana di Napoli nella speranza di rimettersi in salute. Il provinciale d’Uganda di allora, P. Elia Pampaloni, scrisse: “Ormai ottantenne e dopo 47 anni di missione, merita un po’ di risposo. Lui dice che vuole un posto tranquillo per dedicarsi alla preghiera e preparasi, così, all’incontro col Signore. L’Uganda, però, è sempre casa sua ed è più che benvenuto, quando volesse ritornare. So che continua a fare il missionario anche in Italia, con la preghiera e col sacrificio (Kampala 24 maggio 1993)”. P. Michele continuò la sua attività di animazione missionaria completando la nuova edizione del suo libro “40 anni d’Africa”, pubblicato nel 1985, nel quale racconta con tratti poetici e spesso commoventi la sua avventura africana. Diceva che si sarebbe dovuto cambiare il titolo mettendo “47 anni d’Africa”, perché tanti ne erano passati dal 1946.

Dopo due anni si riprese abbastanza bene e chiese di poter tornare in missione “…per poter riposare per sempre in mezzo alle decine di migliaia di cristiani da me battezzati”. Ma ecco che la mano di Dio intervenne permettendo un violento investimento d’auto, che lo rese invalido e quindi impossibilitato a tornare in Africa. Anche questa volta accettò il boccone amaro con calma e spirito di fede. “Il Signore mi ha fatto capire che d’ora in poi sarei stato missionario con la sofferenza e la preghiera”. Poi prese la penna in mano e scrisse:

Io piangendo la croce abbracciai,

che dal cielo assegnata mi fu.

Poi guardai, guardai, guardai:

tutti portan la croce quaggiù”.

Nel 2001 P. Michele dovette lasciare la comunità di Napoli per andare a Verona presso il Centro Ammalati dove passò i suoi ultimi mesi tra il letto e la sedia a rotelle. Ma le croci non erano finite: nel 2001 subì la rottura del femore e dovette essere ricoverato all’ospedale di Legnago. A maggio del 2002 si ruppe un braccio e seguì un altro ricovero all’ospedale di Borgo Trento. Anche quando era immobile, ingessato, non si lasciò mai sfuggire il minimo lamento. Anzi, a chi gli chiedeva come stava, rispondeva: “Bene, grazie a Dio”. Davvero la virtù della fortezza non gli venne mai meno.

Tuttavia sentiva che il Signore si avvicinava e lo attese con la serenità e la gioia del soldato che aveva compiuto il proprio dovere fino all’ultimo. La morte lo colse per cedimento cardiaco il 24 ottobre 2002. P. Michele lascia il ricordo di un uomo forte, coraggioso, determinato, capace di opporre al male e alla sofferenza un costante sorriso che gli scaturiva dall’animo semplice. I suoi ultimi mesi a Verona sono stati una costante, intensa preghiera. Non voleva vedere neppure il telegiornale.

“Queste cose non mi interessano più – diceva. – Accompagnatemi piuttosto in cappella”. E stava ore e ore accanto al tabernacolo. Quando era nella sua stanza non voleva che si chiudessero le imposte della finestra e nemmeno le tende. “Lasciatemi vedere il cielo, azzurro di giorno e stellato di notte, comunque sempre meraviglioso. Là è la nostra meta”.

Dopo i funerali a Verona, la salma, accompagnata dal suo parroco Don Ciriaco Vozella e dal sindaco, è stata trasportata al suo paese, Sant’Angelo all’Esca. Domenica mattina, alle ore 9.00, il vescovo di Avellino, Mons. Antonio Forte, insieme al Comboniano e compaesano P. Raffaele Cefalo, ha presieduto la celebrazione dei solenni funerali, presentando P. Michele come un esempio di impegno missionario sulle orme del beato Daniele Comboni.

P. Lorenzo Gaiga, mccj

Fr. Michele Rosato was born on 7 May 1913 in Sant'Angelo all'Esca, a small town in Irpinia, in the province and diocese of Avellino. In 1936, early in his priestly life, Fr. Michele was working in this town as a diocesan priest. Because he had a degree in Canon Law, he was also helping in the diocesan office, assisting his bishop, Mgr. Bentivoglio, who had assigned him to teach at the diocesan seminary.

Following up on some contacts he had had with the Comboni Missionaries of Troia, Fr. Michele eventually decided to join them. Fortunately, his bishop did not oppose his decision and in 1943 he entered the noviciate of Venegono. From 1946 to 1961 he worked in South Sudan, first in Kapoeta among the Toposa and then in Chukudum among the Didinga. He started his missionary work with great zeal, learning the language so well that he eventually published a Didinga grammar and dictionary. There were many conversions, a large group of catechists who were well prepared, and also the first seminarians who became priests.

In 1961 he was suddenly expelled by the Moslem government of Khartoum, but instead of retiring to Italy, he chose to go to Uganda among the Karimojong. Since he knew Toposa, very similar to the Karamojong language, he could start his work of evangelisation immediately. The ministry of Fr. Michele had a great influence on the pastoral development, also thanks to his extended safaris in the many villages of that region. He was a man of great zeal and pastoral commitment.

In 1994, because of his precarious health after 47 years of missionary life, he decided to return to Italy. There he continued the work of mission promotion, especially with the publication of his book: “My 40 Years in Africa.”

Fr. Michele died of heart failure on 24 October 2002 in Verona. After the funeral, the body, accompanied by the parish priest Fr. Ciriaco Vozella, was taken to his native Sant’Angelo all’Esca. The entire population was there to meet the hearse. It was Saturday evening and the vigil lasted until midnight.

On Sunday morning at 9.00 Mgr. Antonio Forte of Avellino, always in close contact with the diocesan missionary activities, together with another hometown missionary Fr. Raffaele Cefalo, presided over the solemn funeral , and described Fr. Michele as a charismatic example of missionary commitment.

Da Mccj Bulletin n. 218 suppl. In Memoriam, aprile 2003, pp. 74-89