Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

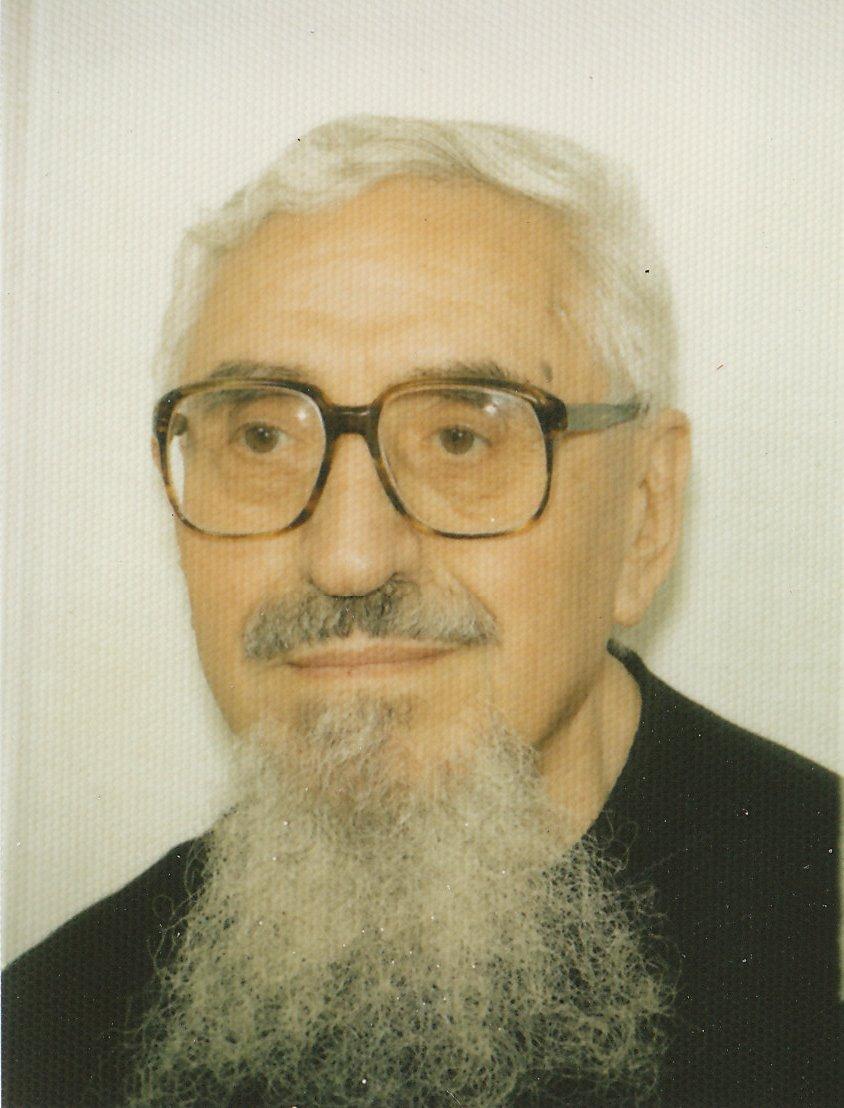

Bressan Silvio

P. Silvio Bressan è nato a Veronella, in provincia di Verona, il 26 giugno 1913 da una famiglia di contadini. Quando aveva sei anni, la famiglia si trasferì a Tombasozana, sempre nel Veronese, dove il papà aveva trovato della buona terra da lavorare a mezzadria.

Dopo le elementari frequentò la prima e seconda media (allora si chiamava ginnasio) ad Albaredo d’Adige. Proprio in questo tempo un missionario comboniano andò al paese per una giornata missionaria e proiettò delle filmine sull’Africa ai ragazzi. Silvio rimase entusiasta e decise che si sarebbe fatto comboniano. Per la terza media era già nell’Istituto Comboni di Brescia. Nel frattempo la famiglia si trasferì a Vallese di Oppeano, dove abita tuttora.

Novizio

Entrato nel noviziato di Venegono Superiore il 16 settembre 1931, emise la professione religiosa il 7 ottobre 1933. Il padre maestro trovò che il giovinetto era: “Buono, amante del sacrificio, molto attaccato alla vocazione missionaria, di profonda pietà, rispettoso dei superiori e obbediente, ma piuttosto cocciuto nelle sue idee che ritiene sempre giuste”.

Dopo il liceo e la teologia presso il seminario diocesano di Verona, venne ordinato sacerdote il 16 aprile 1939. Durante gli studi liceali e teologici dedicava il tempo libero allo studio della tecnica edilizia e alla medicina. Frequentò anche il corso di infermieristica presso l’ospedale civile di Verona conseguendo il diploma di infermiere.

Essendo di bella intelligenza, venne scelto per fare l’insegnante ai giovani seminaristi comboniani di Pesaro. Vi rimase dal 1939 al 1941. In questo periodo si dimostrò anche abile predicatore nelle parrocchie del Pesarese e contribuì ad allargare la cerchia degli amici delle missioni grazie alla sua capacità di approccio con i parroci.

Apostolo tra i prigionieri

Vedendo la sua inclinazione per l’edilizia, il superiore dei Comboniani di Verona, p. Fausto Federici, lo iscrisse alla facoltà di ingegneria presso l’Università di Padova. Ma il Padre fece appena in tempo a procurarsi i libri e a prendere qualche contatto con l’ambiente universitario, quando dovette interrompere ogni cosa.

Infatti, allo scoppio della seconda guerra mondiale (1940-45) il Governo italiano chiese al padre generale dei Comboniani, Antonio Vignato, dodici cappellani militari. P. Silvio Bressan fu uno dei prescelti e venne destinato al fronte libico. Sbarcato con i carristi a Bengasi, partì per l’Egitto. Con i suoi uomini raggiunse El Alamein ma, nella disastrosa ritirata, dovette percorrere tutto il litorale egiziano, libico, tunisino ed algerino, a piedi, per finire in un campo di concentramento presso Orano. E qui riportiamo la testimonianza di p. Giuseppe Castelletti, altro comboniano che fu inviato come cappellano in Marina, e attualmente ultimo sopravvissuto di quella vicenda.

“Dopo la Sirte libica - scrive p. Castelletti - le truppe italiane accompagnate da p. Bressan entrarono nel deserto tunisino sfinite dal lungo cammino per le migliaia di chilometri percorsi sotto i continui attacchi degli aerei inglesi e americani. Finalmente fecero tappa a Sfax, una cittadina posta in un’oasi non lontana dal Mediterraneo.

Padre Bressan approfittò di quella sosta per incontrarmi. I due incrociatori veloci, italiani, Eugenio di Savoia e Montecuccoli, avevano controllato dal Mediterraneo la ritirata dei nostri soldati, sia bombardando gli aerei che mitragliavano le truppe in marcia, sia tenendo lontano i mezzi d’assalto marini inglesi.

Nel febbraio del 1943 io mi trovavo sull’Eugenio di Savoia, l’ammiraglia della nostra flotta in quel tratto di mare quando, verso le otto di mattina, vidi arrivare sotto bordo una barca con due rematori. Avevano percorso una dozzina di miglia sfidando il mare grosso e le incursioni degli aerei inglesi. Rimasi sbalordito quando mi resi conto che uno dei due era p. Silvio Bressan. Era magro, distrutto, l’ombra di se stesso. Chiedeva aiuto: un altarino da campo per celebrare la santa messa, i paramenti con tutto l’occorrente indispensabile, il breviario stagionale... Lo aiutai in tutto provvedendolo anche di viveri, di acqua potabile e di ogni altro bene di cui potevamo disporre.

Dopo un’ora riprese il mare per poter celebrare la santa messa ai soldati. Che strazio vederlo riprendere il mare che, nel frattempo, si era fatto ancora più cattivo! Nemmeno un’ora dopo, il mio comandante Tallarigo mi chiamò in plancia comando. Mi mise nelle mani il suo potente binocolo da marina e mi disse:

‘Guarda a ponente il tuo collega sacerdote in quella barca! Fa’ presto, prendi il mio motoscafo con due marinai, motorista e pilota, e va’ in soccorso fino a fargli toccare terra, e torna quanto prima a bordo’.

‘Grazie, comandante; farò del mio meglio’.

Mentre scostavamo dal nostro incrociatore quel bravo capitano mi gridò:

‘Spedisco a protezione il pilota La Latta’. Infatti ce ne fu di bisogno essendo il mare notevolmente peggiorato. Non solo, ma nel cielo erano apparsi gli spit-fires inglesi che ci attaccarono. La contraerea dei nostri incrociatori e del nostro caccia Macchi 72 riuscì a metterli in fuga per cui potemmo abbordare e rimorchiare la barca di p. Bressan, che era sballottata come un fuscello su quel mare ormai in tempesta. E giungemmo felicemente a terra dove alcuni militari italiani accolsero il Padre e il barcaiolo. Sempre protetti dalla nostra antiaerea potemmo ritornare a bordo.

Il capitano, lo stato maggiore e i marinai rimasero edificati nel constatare come un sacerdote, inesperto del mare e in condizioni di guerra, avesse messo a repentaglio la vita perché ai soldati non mancassero i conforti religiosi. Per i soldati che condividevano con lui la prigionia, p. Bressan fu padre, fratello, amico e sostegno spirituale e anche morale.

Dal 1946 al 1947 p. Silvio fu a Bologna per lo studio dell’inglese e per riprendersi fisicamente. Infatti era notevolmente dimagrito e aveva accumulato parecchi acciacchi.

Devo aggiungere anche una delicatezza del Padre nei miei confronti. Anni dopo quel fattaccio di mare, io ero a Khartoum come insegnante al Comboni College Oxford University. P. Bressan, ristabilitosi da tante avversità e crudeltà della prigionia di Orano, e riabilitato in salute, fu assegnato alla missione del Sud Sudan. Egli, a differenza di altri missionari del suo gruppo, aveva dovuto fermarsi in Egitto per cui giunse a Khartoum in aereo (gli altri vi erano arrivati in treno). Ebbene, venne a trovarmi e mi portò il breviario che gli avevo imprestato tanto tempo prima. Inoltre volle ancora ringraziarmi dell’aiuto che aveva ricevuto in quell’emergenza sul mare. Davvero si dimostrò un uomo di una grande nobiltà d’animo. Poi proseguì, sempre in aereo, per la sua destinazione nel centro dell’Africa”.

Dodici anni di missione

Il 1947 fu l’anno della grande partenza di missionari per l’Africa. Ben 69 furono i Comboniani che lasciarono l’Italia per realizzare il loro sogno missionario. La guerra che aveva bloccato i mari resi pericolosi per la presenza di sottomarini inglesi e per le mine, aveva sconsigliato qualsiasi imbarco di missionari (del resto proibito dalle autorità italiane). Con la fine delle ostilità i Comboniani poterono andare in aiuto ai loro confratelli in missione, logorati dalla lunga solitudine, dalla mancanza di personale e di aiuti e, per molti, dalla prigionia. Tutti i missionari in territori inglesi, infatti, erano stati confinati in luoghi controllati dalla polizia britannica che li aveva considerati potenziali nemici. Come sappiamo, l’Italia era stata in guerra contro l’Inghilterra.

In quell’anno, esattamente nel mese di marzo, anche p. Silvio Bressan poté partire. Egli era il coordinatore di un gruppo di una trentina di confratelli che salpò da Napoli. Quella partenza non fu senza avventure, essendo Napoli ancora devastata dai bombardamenti, per cui i missionari dovettero alloggiare provvisoriamente all’addiaccio e cercare un po’ di cibo nelle case private o nelle improvvisate osterie.

Giunti in Egitto, mentre i suoi compagni procedevano in treno per il centro Africa, p. Bressan venne fermato per dare una mano ai confratelli in occasione delle feste pasquali. Solo più tardi poté procedere in aereo, come p. Castelletti ha precisato nella sua testimonianza sopra riportata.

Utilizzando il diploma di infermiere conseguito a Verona durante gli studi teologici, aprì un dispensario a Nyamlel, dove distribuiva agli ammalati le medicine che l’ospedale di Wau gli passava. Mettendo in pratica l’insegnamento di Comboni “salvare l’Africa con gli africani” si preoccupò di formare un gruppo di abili infermieri che insegnassero alla loro gente le norme igieniche preservandola così da tanti malanni. Ma soprattutto si dedicò al ministero missionario.

P. Bressan era l’uomo del dialogo, dell’amicizia, della cordialità. S’intratteneva con gli anziani e, attraverso loro, contattava le famiglie. Ma anche con i ragazzi ci sapeva fare. Essi diventarono i suoi maestri in fatto di lingua. La sua bontà, il suo costante buon umore e la capacità di sorridere davanti alle situazioni più ingarbugliate gli attiravano la simpatia di tutti.

In missione poté anche “dare sfogo” alla sua propensione per l’edilizia. Si era negli anni in cui le missioni del Sudan meridionale ebbero uno sviluppo straordinario quanto a costruzioni: scuole, dispensari, chiese, case di missionari e delle suore. P. Bressan tracciava progetti e poi accompagnava i lavori insieme ai Fratelli missionari che, in questo settore, erano specialisti.

Le missioni che lo videro operatore instancabile furono: Mbili dal 1947 al 1950; Mayen dal 1950 al 1957 in qualità di superiore e parroco; Warap dal 1957 al 1959 come vice parroco.

Nella persecuzione

Il primo gennaio 1956 il Sudan raggiunse l’indipendenza dall’Inghilterra diventando repubblica. Ma già da un anno erano cominciate le lotte tra arabi del nord, di religione musulmana, e neri del sud in genere di religione animista (pagani) o cristiani.

Con l’indipendenza cominciò anche la persecuzione contro la Chiesa. Le scuole delle missioni vennero nazionalizzate, i missionari non potevano battezzare i bambini, né distribuire medicine e neanche uscire dalle loro missioni senza un lasciapassare della polizia. Molti cristiani furono imprigionati e, con loro, anche qualche sacerdote. Ci furono dei torturati e degli uccisi tra gli uni e gli altri. Per tutti ricordiamo il comboniano p. Barnaba Deng, un denka ordinato sacerdote a Milano nel 1962 dal card. Montini e ucciso nel 1965 dopo aver subito la tortura.

La persecuzione toccò anche p. Bressan. Per aver difeso dalle prepotenze di un pezzo grosso musulmano una ragazza cristiana che voleva farsi suora, venne espulso, nel 1959, dopo un sommario e ridicolo processo. Quell’espulsione costò sangue al Padre e segnò il suo definitivo addio all’Africa.

A questo punto avrebbe potuto andare in qualche altra nazione africana, ma una difficoltà glielo sconsigliò. Egli stesso, in una lettera del 28 settembre 1965, dice: “Se non avessi una forte difficoltà nell’apprendere le lingue, sarei in qualche missione dell’Uganda”.

Giunto in Italia, si dedicò a molteplici mansioni. Fu superiore a Pordenone dal 1959 al 1960. Avendo da fare con i Fratelli che si preparavano nelle varie arti, si trovò nel suo elemento. Essendo incaricato di preparare alcuni di essi nell’arte edilizia, iscrisse loro e anche se stesso all’Istituto Superiore di Edilizia di Luino, in Svizzera. Ne uscì con il diploma a pieni voti. Per questo sarà in grado di contribuire al progetto e alla direzione dei lavori della chiesa Madonna di Fatima tanti anni dopo. Dal 1960 al 1962 venne incaricato del ministero nella chiesa di San Tomio, a Verona. Dal 1962 al 1966 fu apprezzato insegnante nel seminario comboniano di Rebbio (Como).

“Milanese” per oltre 30 anni

Verso la fine del 1967, approdò a Milano come aiutante di p. Giovanni Cotta e poi come superiore della casa.

Di aspetto semplice, sempre sorridente, capace, paterno e deciso nelle sue idee, tuttavia pronto e disponibile ad ogni necessità e incombenza, p. Bressan rappresenterà una pietra miliare per la costruzione della chiesa Madonna di Fatima e quindi del Centro “P. Giuseppe Ambrosoli” per missionari anziani e malati. Per la realizzazione della chiesa dovette lottare e soffrire, ma non disarmò mai, persuaso che quell’opera era voluta dalla Madonna di cui era devotissimo come il suo predecessore p. Cotta e come lo sarà il suo successore, come superiore, p. Minoli.

Vero emulo del beato Daniele Comboni, aveva “penna per scrivere, lingua per parlare e faccia tosta per subire delle ripulse”. E non disarmava mai. Quando, infatti, arrivò a Milano, aveva ricevuto l’ordine dai superiori di vedere in concreto che cosa si potesse fare, dato che la Curia e il Comune di Milano, e i superiori dei Comboniani erano contrari alla costruzione di una chiesa, avendo già una sede in Via Saldini. L’orientamento dei superiori era quello di vendere la terra che era stata donata a p. Cotta e di andare via da quel luogo.

Ma p. Bressan non condivise questo parere e si dispose a “frustare le scale di tutti gli uffici di Milano, pur di arrivare ad erigere una chiesa alla Madonna di Fatima, come aveva desiderato p. Giovanni Cotta”.

Una considerazione

Le difficoltà che il superiore provinciale mise avanti per la realizzazione della chiesa e della residenza dei missionari in Via Giuditta Pasta, avevano una loro ragione. I Comboniani erano andati a Milano all’inizio degli anni Cinquanta per dare una sede a coloro che dovevano frequentare l’Università. In un primo tempo avevano trovato alloggio presso la canonica della parrocchia di San Tommaso. Poi c’era stato il dono della terra in Via Giuditta Pasta e, subito, nella mente di p. Cotta era balenata l’idea del santuario che si concretizzò in una modesta cappella con abitazione in prefabbricato.

I missionari che andarono in quella sede per frequentare l’Università si trovavano in notevole disagio per la lontananza dalla scuola. Infatti dovevano usare la bicicletta e poi il tram... Nel 1960 i Comboniani avevano aperto una sede per ospitare gli studenti in Via Saldini, proprio nella Città universitaria. A questo punto la casa e la chiesetta in Via Giuditta Pasta parevano superflue, tantopiù che c’erano delle difficoltà da parte della Curia e del Comune. Ecco, quindi, l’idea del provinciale di vendere tutto e di andare via... anche se sapeva che i confratelli di Via Giuditta Pasta, p. Bressan in particolare, erano contrari.

Per conoscere la vicenda di quella nostra casa di Milano, dei protagonisti che portarono avanti l’idea - o che la ostacolarono - basta leggere il libro “Missionari Comboniani a Milano e chiesa Madonna di Fatima” di cui p. Bressan ha letto le bozze e ha fatto la presentazione, ma non ha fatto in tempo a vedere il libro stampato, “con la chiesetta e la Madonna di Fatima in copertina”, come aveva desiderato.

Se oggi a Milano c’è il Centro Ambrosoli con tutto il resto, dobbiamo dire grazie alla cocciutaggine di p. Bressan che, di fronte a mille difficoltà, non si è mai piegato e, quando lo cacciavano dalla porta, rientrava dalla finestra o dalla cappa del camino.

Per anni è stato cappellano all’ospedale ortopedico Galeazzi, confessore nella chiesa della Madonna di Fatima, padre spirituale di sacerdoti, suore e fedeli che si servivano del suo ministero sacerdotale.

La morte di padre Silvio Bressan

Nel giro di qualche settimana p. Silvio è passato dalla buona salute, pur con gli acciacchi della vecchiaia, alla morte. Sentendosi poco bene, è stato ricoverato all’ospedale Pio X di Milano per un controllo. Con sorpresa di tutti gli venne riscontrata una forma tumorale che gli aveva invaso il fegato e si era estesa nei polmoni. Dopo una ventina di giorni, constatando che non c’era più niente da fare, il Padre venne riportato al Centro Padre Ambrosoli dove il 15 ottobre 1988 spirò.

Consapevole della sua sorte, e lucidissimo fino alla fine, chiese gli ultimi sacramenti che ricevette con edificazione di tutti i presenti, accompagnando il celebrante e i confratelli nelle preghiere, lui che quei sacramenti aveva impartiti a migliaia di persone nei suoi lunghi anni di servizio come cappellano dell’ospedale. Poi, quasi soddisfatto per aver sistemato bene le sue cose, attese la morte con la serenità dell’operaio che aveva terminato la sua laboriosa giornata e ora attendeva la chiamata del Signore: “Vieni servo buono e fedele”. La morte di p. Silvio Bressan al Centro Ambrosoli, e non all’ospedale o in qualche altra parte, va vista come un premio dato dal Signore a chi aveva tanto operato per costruire una chiesa alla sua Mamma proprio in quel luogo.

I funerali ebbero luogo nella chiesa Madonna di Fatima e furono presieduti da Mons. Franco Verzeleri, abate di Sant’Ambrogio, che negli anni dell’incendio della prima cappella (1969) lo accolse in casa ospitandolo per alcuni mesi e poi gli fu sempre vicino nel travagliato cammino per la costruzione di quella chiesa. Con Monsignore concelebrarono una cinquantina di sacerdoti, tra confratelli e preti milanesi, e la chiesa era gremita all’inverosimile di fedeli.

Pur essendo stato un uomo di azione, p. Bressan venne presentato nell’omelia, tenuta da mons. Verzeleri, come l’uomo della preghiera, del consiglio, della carità. “Sacerdote di preghiera - sottolineò Monsignore - p. Silvio è stato un uomo di intensa spiritualità, una guida sicura per tanti sacerdoti e tantissimi laici che a lui avevano affidato la loro anima”.

Davvero quest’uomo, che per il suo fare paterno i confratelli chiamavano scherzosamente “il babbo”, ci mancherà. Mancherà ai confratelli, mancherà ai malati e al personale del Galeazzi, mancherà ai fedeli che frequentano la chiesa Madonna di Fatima. Ma tutti sono consapevoli di aver acquistato un protettore in Cielo, che insieme a fratel Santino, a p. Cotta, a p. Minoli e al beato Comboni contemplano il volto della Madonna.

Il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre 1998, il libro sulla chiesa Madonna di Fatima è stato presentato ai fedeli nell’ambito di una solenne commemorazione di p. Silvio e degli altri comboniani che hanno lottato e sofferto per avere quella chiesa.

Nella sua vita p. Bressan ha dimostrato come Dio affidi ad un uomo un compito, magari difficile e impegnativo, e quando questo compito è portato a termine il Signore chiama il suo servo al premio, senza quasi lasciargli il tempo di poter guardare quanto è stato fatto. E’ ciò che è capitato anche al beato Comboni.

Un’altra cosa ci insegna p. Bressan: se un’opera è voluta da Dio (e nessuno dubita che il Centro Ambrosoli non sia voluto da Dio), niente e nessuno può fermarla. P. Lorenzo Gaiga

Da Mccj Bulletin n. 202, gennaio-aprile 1999, pp. 122-128