Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

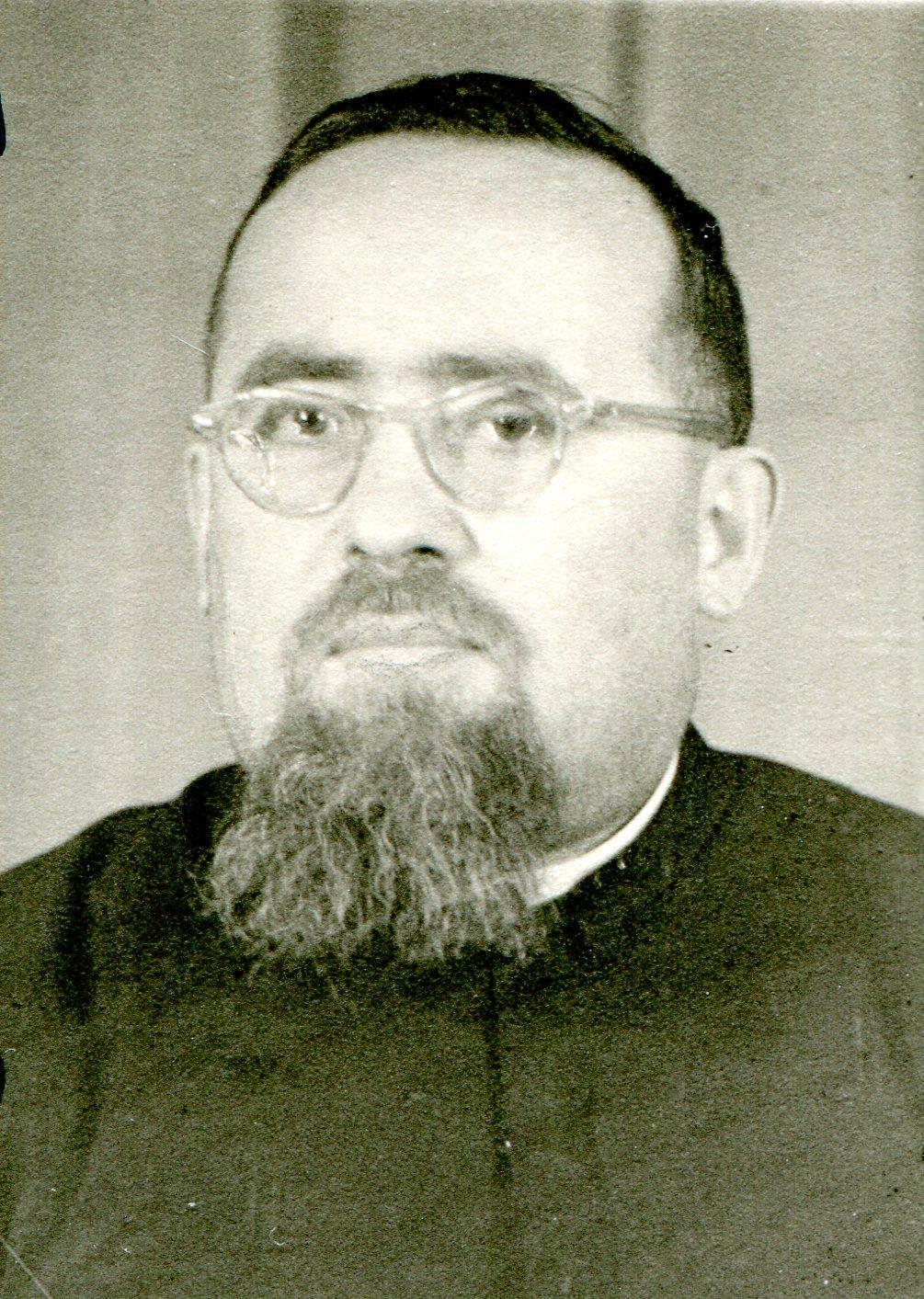

Bono Lorenzo

Il "battesimo" africano di P. Lorenzo Bono fu estremamente drammatico. Festa grande a Mboro, in Sudan meridionale, quel primo novembre 1946. Oltre alla consueta solennità di tutti i Santi, la missione celebrava un avvenimento importantissimo e fino a quel momento unico: la prima messa di P. Arcangelo Ali, primo sacerdote della tribù Ndogo (e futuro martire).

Alla festa partecipava anche P. Bono appena arrivato dall'Italia. Ma ecco che ad un certo punto - erano circa le 19.00 e in quella parte di Africa è già buio - la porta del piccolo refettorio si spalancò e un cristiano rinnegato si scagliò sul superiore, P. Angelo Arpe, e lo uccise trapassandogli il cuore con due colpi di lancia. "Scappate, scappate tutti, perché ci massacrano", disse il morente con un filo di voce e poi si accasciò nel suo sangue.

Con una seconda lancia l'assassino ferì P. Bono sotto l'ascella. La lama, infatti, scivolò fulminea tra il braccio e le costole all'altezza del cuore provocando due lacerazioni. Mentre Fr. Guadagnini cercava di fermare l'assassino, P. Bono, che perdeva molto sangue, era caduto sotto il tavolo. Finalmente il catechista Placido Wako, papà dell'attuale arcivescovo di Khartoum, riuscì a colpire l'assassino con la stessa lancia che aveva estratto dal corpo di P. Arpe. P. Bono poté recarsi presso la casa delle suore per farsi medicare.

In questo modo ebbe inizio la sua esperienza africana che si sarebbe protratta per 50 anni.

Dal seminario alla missione

Ultimo di 8 fratelli (tre dei quali morirono ancora piccoli), Lorenzo proveniva da una famiglia di contadini che lavoravano come mezzadri la proprietà dell'Ospizio dei Cronici di S. Giuseppe presso la cascina "Ciabot" di Caraglio.

Il padre si chiamava Pietro e la madre Armitano Maddalena. Le condizioni della famiglia erano economicamente accettabili, ma molto elevate quanto a spirito religioso. La sorella Cristina era già entrata in convento e morirà di tumore a 37 anni.

Anche i fratelli moriranno in giovane età: Giacomo, ucciso in guerra nel 1918 il giorno prima dell'armistizio tra Italia e Austria; Luigi e Costanzo scomparsi rispettivamente nel 1959 e nel 1964; Giuseppe, vittima di un incidente stradale nel 1974.

Dopo le elementari, Lorenzo partì per il seminario diocesano. La vocazione al sacerdozio se la sentiva nelle vene.

Stando alle testimonianze dei superiori, fu un "buon seminarista costantemente proteso al sacerdozio, di pietà e di studio".

Fino alla seconda teologia non aveva pensato di diventare missionario, ma poi capitò un fatto che lo mise in crisi: i superiori lo elessero delegato del gruppo missionario del seminario. In un primo tempo non voleva accettare tale incarico ma poi, consigliato dal padre spirituale, accettò. Tra i suoi compiti c'era quello di preparare qualche breve conferenza per i compagni e i seminaristi delle altre classi. Il suo tema preferito era: "La messe è molta e gli operai sono pochi".

Si consigliò anche con P. Cavallera che era già entrato dai Comboniani e scriveva lettere entusiaste ai compagni di seminario.

Qualcuno, tra gli ascoltatori delle sue conferenze, gli diceva: "Mi sa che un giorno o l'altro partirai per le missioni, perché si vede che le ami". Queste espressioni piacevano tanto a Lorenzo. Ma qualche altro gli diceva: "Tu sei di quelli dell'armiamoci e partite" e ciò lo feriva.

Rifletté a lungo sulla sua vocazione che si faceva sempre più chiara, ma il timore di lasciare il papà di 73 anni lo angustiava e si sentiva anche particolarmente attaccato alla famiglia e al suo ambiente.

"Sarà vera vocazione la mia o una suggestione del demonio? - scriveva. - Ce la farò come salute? Riuscirò ad imparare le lingue? Da una parte vedo mio padre che proverà certamente un gran dolore alla mia partenza, dall'altra vedo Gesù che mi chiama a salvare gli africani".

Una novena a Mons. Comboni

Preso da tante angustie, Lorenzo fece una novena a Mons. Comboni accompagnandola con sacrifici e fioretti. Intanto nelle sue conferenze organizzava piccole lotterie per far battezzare i moretti. "Ne abbiamo già fatti battezzare 6. Vorremmo fare di più ma le nostre tasche sono sempre vuote".

Alla fine della novena arrivò la luce e con la luce la serenità. Il vicerettore (il rettore era gravemente malato) gli diede la benedizione; così il vescovo. Il professore di dogmatica lo abbracciò e gli disse che la sua partenza per le missioni era un segno della benedizione di Dio sul seminario. Solo quello di morale gli disse: "Forse che non ce ne sono di infedeli anche qui?". E il papà? Il vecchio padre si consigliò col parroco, poi chiese al figlio se avesse esaminato bene l'autenticità della vocazione: "Sì, papà, l'ho fatto con l'aiuto dei miei superiori e mi dicono che il Signore mi chiama alle missione". "E allora io ti benedico e ti dico di partire senza voltarti indietro. A tuo padre penseranno i tuoi fratelli, penserà la Provvidenza".

Con le migliori espressioni da parte del vicerettore e del vescovo, e con una bella pagella di ammissione alla terza teologia, Lorenzo entrò nel seminario di Venegono Superiore. Era il 24 agosto 1938.

P. Antonio Todesco, maestro dei novizi, dovette riconoscere che, all'inizio del noviziato, Lorenzo fece un po' di fatica ad adattarsi alle regole, ma capì subito l'importanza del lavoro spirituale che lo attendeva per cui si mise all'opera con generosità ottenendo un buon profitto.

Come carattere era ancora il ragazzo allegro, semplice, sincero, adattabile anche se alquanto impressionabile. In noviziato fu provato anche dalla malattia: nefrite e paratifo, tuttavia se la cavò bene.

Col passare dei mesi, il cammino verso la perfezione religiosa si faceva più spedito e l'ideale missionario lo sosteneva nelle difficoltà. "Ama la sua vocazione e vuole prepararsi bene al sacerdozio di cui sente la grave responsabilità per cui non ha mai espresso il desiderio di anticipare l'ordinazione anche se il pericolo della guerra imminente consigli in tal senso", scrisse P. Todesco.

Sacerdote con tre dispense

Siccome Lorenzo era ben preparato al grande passo, anche se nella sua umiltà si sentiva altamente indegno, i superiori pensarono di anticipargli l'ordinazione.

Dopo aver chiesto la dispensa alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, fu decisa l'ordinazione sacerdotale anche se aveva frequentato solo la terza teologia, non aveva ancora pronunciato i voti perpetui, e mancavano due mesi all'età canonica.

Venne ordinato a Cuneo nella cappella del seminario diocesano dal vescovo Mons. Giacomo Rosso che gli aveva dato la benedizione quando aveva lasciato quel luogo due anni prima. Era il 28 luglio 1940.

Dopo l'ordinazione restò ancora alcuni mesi a Venegono per ultimare gli studi ed esercitarsi nel ministero sacerdotale.

La guerra, intanto, chiuse le frontiere dell'Africa (i sottomarini e le mine rendevano pericolosa la traversata del Mediterraneo) e nelle missioni del Sudan e dell'Uganda i missionari italiani erano visti come nemici dell'Inghilterra che comandava quei territori. Anzi, furono costretti a vivere in campo di concentramento.

L'apostolo della Valtellina

P. Lorenzo Bono, in attesa che la guerra finisse, fu mandato a Rebbio come insegnante dei giovani seminaristi e propagandista. A cavallo della sua fedele bicicletta, macinava chilometri e chilometri fino a raggiungere l'Alta Valtellina dove sapeva che le buone vocazioni fiorivano.

Svolse questo suo compito con tale entusiasmo, dedizione e buoni risultati, che fu chiamato "l'Apostolo della Valtellina". Coprì quell'ufficio per sei anni. Coloro che sono stati con lui a Rebbio dicono che contasse gli anni e, ad ogni compleanno, dicesse: "Accidenti, un anno in più. Qui si diventa vecchi e l'Africa è ancora lontana".

Il suo cuore, infatti, era costantemente orientato all'Africa, e non vedeva l'ora che la guerra finisse per poter salpare. Appena si aprirono le frontiere fu uno dei primi a raggiungere la missione: il Bahr el Ghazal nel Sudan meridionale dove tanti confratelli languivano per la mancanza troppo lunga di rinforzi in personale e in mezzi.

Prima di raggiungere l'Africa, dovette passare cinque mesi (gennaio-maggio 1946) a Bologna per lo studio dell'inglese. Poi, finalmente, poté partire (1° luglio 1946).

Un grande amore chiamato Africa

Rimase in quella terra che amò più della sua stessa vita fino al 1962, anno in cui fu espulso.

Scrive P. Francesco Rinaldi Ceroni: "L'ho conosciuto nei primi anni del mio apostolato missionario nel Bahr el Ghazal (anni Cinquanta). P. Bono era vicario nella missione di Mboro, 36 chilometri dalla città di Wau; io ero vicario a Wau, capoluogo della provincia.

Tutti conoscono la sua prima esperienza missionaria a Mboro che si concluse con l'assassinio di P. Angelo Arpe da parte di un cristiano impazzito che voleva uccidere tutti i missionari. Questo fatto rimase molto impresso nell'animo di P. Bono. Toccò con mano, infatti, che la vita missionaria racchiude anche la concreta possibilità del martirio che si può verificare da un momento all'altro.

Ciò che io ricordo di P. Bono è il suo zelo e il suo ardore missionario nella visita alle cappelle e ai cristiani della vasta missione di Mboro. Era infaticabile e, come il suo parroco di felice memoria, P. Arpe, viaggiava in bicicletta. Raramente e soltanto per le cappelle più lontane, usava l'auto, una vecchia Ford che serviva sia per l'apostolato, sia per le scuole".

Un fiore all'Immacolata

"Nel 1954, primo centenario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione - prosegue P. Rinaldi Ceroni - si organizzò per il Vicariato apostolico di Wau una 'peregrinatio Mariae' con varie statue della Madonna di Fatima, che passavano di cappella in cappella nelle varie parrocchie. Essendo Wau e Mboro vicine, ci mettemmo d'accordo che lui avrebbe predicato nelle mie cappelle e io nelle sue.

Ricordo il suo spirito di mortificazione e la sua austerità; non portava quasi niente per sé da casa: né cibo - perché mangiava quello che trovava nelle case della gente, proprio come insegna il Vangelo - né l'occorrente per dormire. Diceva, scherzando, che la natura gli aveva già donato un corpo piccolo e tozzo che gli poteva servire da materasso.

Quando nel 1957 terminai la mia prima tappa di missione - prosegue P. Rinaldi Ceroni - fui mandato a Rebbio di Como e là, in quella scuola apostolica, come economo e propagandista, dovevo provvedere al cibo per i numerosi allievi.

Fui in varie parrocchie visitate durante la guerra da P. Bono e da P. Parodi (poi vescovo di Balsas). Potei notare il segno che questi confratelli avevano lasciato. Oltre che a saziare tante bocche, P. Bono si era preoccupato di riempire le nostre case di missionari in erba. E i parroci lo ricordavano ancora con ammirazione".

Un uomo, uno stile

Il primo periodo africano di P. Bono si svolse nelle tre stazioni di Mboro-Raga (1946-1951), Demzubeir (1951-1952) come addetto al ministero, e Mboro dal 1952 al 1957 come superiore. Ma il ministero fatto di safari, di visite agli anziani e ai malati, di interminabili ore passate al confessionale o spiegando il catechismo ai ragazzi fu l'anima della sua vita, il suo stile di missione.

I giudizi dei superiori e dei confratelli su questo suo primo periodo di missione sono lusinghieri. P. Santandrea ammira il suo zelo e il suo spirito di povertà, proprio un missionario stile Chiesa primitiva, "senza bisaccia", ricco solo della sua fede e del suo entusiasmo per portare a Dio gli uomini. P. Ghiotto lo rimprovera perché "invece di usare la lingua per chiacchierare tanto, potrebbe usarla per imparare meglio le lingue, in compenso è uomo di grande sacrificio e di comunità. Con lui tutti si trovano bene e non soffriranno malinconia". P. Saoncella riconosce che "lavora con la massima retta intenzione ed è un religioso esemplare". P. Briani lo definisce "gran lavoratore e uomo di Dio".

In Italia con malinconia

Dopo 12 anni di missione, era giusto che anche P. Bono facesse un po' di vacanza in Italia. Vi arrivò nel gennaio del 1958 e vi rimase fino a giugno dello stesso anno. In quei pochi mesi tornò alla sua vecchia passione, quella di propagandista. Gli piaceva visitare le parrocchie e parlare alla gente con quel suo modo facile e scorrevole che incantava, specie quando raccontava i mille episodi di vita africana che gli erano accaduti.

Esaurite le visite, dato che la salute era ottima, P. Bono cominciò a sentire la nostalgia dell'Africa. "Mi ha preso una indicibile malinconia che mi passerà solo in Sudan", scrisse.

Così, nel settembre del 1958, messe insieme parecchie cose che servivano alla sua missione e assicuratosi l'aiuto dei suoi antichi compagni di seminario, partì per la missione. Andò prima a Raga, come superiore, e poi Mboro (1959-1962) come addetto al ministero, quel ministero spicciolo, passando di villaggio in villaggio, che gli piaceva tanto.

Espulso in anteprima

In Sudan, intanto le cose andavano male. Dopo l'indipendenza dall'Inghilterra (1956) cominciarono le restrizioni contro la Chiesa e le missioni, fino alla persecuzione vera e propria.

P. Bono, nonostante i divieti, non poteva non aiutare gli africani offrendo medicine a chi era ammalato, amministrando il battesimo a chi lo chiedeva o aiutando i poveri che battevano alla sua porta, per cui, con due anni di anticipo nei confronti dei confratelli del Sudan meridionale, venne espulso. Era il dicembre del 1962.

Il drastico provvedimento del governo musulmano costituì per il nostro missionario una botta in testa: "Non è giusto - commentava parlando con gli amici - non è giusto. Abbiamo fatto solo del bene a questa gente". Ancora una volta la sua fede gli fece leggere l'espulsione come una forma di martirio cui è sottoposto il missionario, l'evangelizzatore. Chinò il capo e tornò in Italia per chiudersi nel seminario missionario di Barolo come propagandista.

Otto anni in Italia

A Barolo la vita era piuttosto dura sia per l'aria del 1968 che vi spirava, sia per qualche elemento della comunità che non funzionava e che poi lasciò l'Istituto, sia per l'isolamento in cui vivevano i missionari abituati ai vasti orizzonti.

"Un Padre sta facendo lo sciopero della fame perché ha ricevuto l'ordine di partire per la missione. Da quando in qua un missionario non brucia dal desiderio di partire? In che mondo siamo finiti. Per me un tipo così è da curare", sono parole scritte da P. Bono al Superiore Generale dalla sede di Barolo.

"Lo stare in Italia, specie in questa sperduta casa mi costa non poco. Il dover poi ogni domenica battere la grancassa e piangere miseria mi ripugna molto. Se almeno chiedessi per le missioni, ma qui... A me piace fare le prediche da prete e da missionario, non da accattone. Se almeno si trovasse un po' di generosità e di corrispondenza, ma questi piemontesi sono molto tirchi, il che contribuisce a stancare di più. Oh! se potessi tornare nella mia bella Mboro, cosa non pagherei".

Dal 1963 al 1964 fu propagandista a Rebbio e dal 1964 al 1970 passò a Messina come addetto al ministero.

La lunga stagione italiana lo logorava per cui non perdeva occasione di ricordare ai superiori che l'Africa era grande e un posto per lui ci doveva pur essere.

"Se non fosse stato per P. Briani avrei potuto essere in Africa da almeno 6 anni - scrisse il 31 luglio 1969 al neoeletto Superiore Generale, P. Agostoni. - Qui tutti mi dicono: 'Ma perché vuoi andare in Africa? Non è missione anche questa?'. Io rispondo: la mia vocazione è essenzialmente missionaria e allora perché stare qui a pestarci i piedi in mezzo a gente che non vuole ascoltare, ormai sazia e nauseata della Parola di Dio? Non è questo un tradimento alla nostra vocazione? Alla mia età e con la testa corta che ho, qui combino poco. Non tutti possono essere professori, ci vogliono anche quelli che tirano il carretto, come ho sempre fatto finora". E l'ordine di partenza arrivò immediatamente.

Miracolato dalla Madonna

Destinato alla diocesi di Arua in Uganda, nel 1970, si sottopose "con impazienza" a un brevissimo corso introduttivo alla missione (anche in Africa qualcosa era cambiato); poi fu destinato a Paidha come coadiutore. Tribolò molto per apprendere la lingua alur. Scrive P. Sala: "Impara la lingua alur, ma è solo grazie alla pazienza benigna della nostra gente se si riesce a capirlo. Intuiscono che parla di Gesù che conosce, che ama e che vuole comunicare a tutti".

P. Rinaldi Ceroni sottolinea la disponibilità di P. Bono con un episodio: "Nel gennaio del 1972 P. Bernardo Sartori era stato invitato a Ndedu, in Zaire, per predicare gli esercizi ai confratelli di quella provincia. Quando andai in Uganda a prenderlo, il dottor Ambrosoli mi disse che P. Sartori non era in grado di sottoporsi a un simile viaggio e alla predicazione degli esercizi. Si pensò immediatamente a P. Bono il quale, con generosità accettò l'incombenza dicendo: 'Quando manca il cavallo, corre anche l'asino'. Parlò col cuore, ricavando dalla Parola di Dio e dalla sua esperienza validi insegnamenti e preziosi consigli per i confratelli".

A Paidha c'era anche P. Centis. Gli lasciamo la parola: "Rimasi con lui fino all'aprile del 1974. Lavorò intensamente, sempre con il suo solito stile di missionario da frontiera. Ad un certo punto la sua bontà divenne proverbiale tra la gente: P. Bono era proprio il padre buono.

Nel 1974 fu colpito da una grave emorragia agli occhi che lo costrinse a rientrare in Italia. La cosa appariva abbastanza seria e pareva che nessuna cura gli giovasse. Egli, allora, pensò di rivolgersi alla Madonna. Andò a Lourdes e chiese con insistenza la grazia della guarigione. La ottenne, tanto che poté tornare in Uganda nell'agosto del 1975. Dopo un breve periodo ad Aber, andò definitivamente ad Angal".

Fece sbagliare anche il Papa

Ad Angal P. Bono trovò l'anziano P. Dall'Amico e Mons. Paolo Jalcebo al quale, dopo l'espulsione di alcuni missionari, il vescovo Mons. Tarantino aveva affidato la parrocchia di Angal. P. Bono era solamente coadiutore ma ebbe campo libero per la sua instancabile attività che lo rese popolare come a Paidha.

Tra le altre iniziative si assunse anche quella della stampa dei messali festivi e dei quattro Vangeli, punzecchiando continuamente P. Colleoni, che della stampa era l'incaricato, perché facesse in fretta.

Nel 1979, nel contesto della guerra civile ugandese, si diffuse la notizia che P. Lorenzo Bono era stato ucciso dai soldati di Amin. La notizia fu comunicata a Roma alla Direzione Generale e giunse fino al Vaticano. La domenica seguente, 29 aprile, il Papa, dalla sua finestra in Piazza San Pietro, al momento dell'Angelus, chiese una preghiera di suffragio per il Missionario Comboniano Lorenzo Bono, ucciso in Uganda qualche giorno prima.

In realtà erano stati uccisi P. Fiorante e P. Dal Maso, anch’essi Comboniani, eliminati, pare, da mercanti arabi nella missione di Pakwach.

Durante la sparatoria P. Bono si era rifugiato in chiesa accanto al tabernacolo: "Se la morte arriva - aveva detto - è meglio che mi colga accanto al Signore".

La notizia della sua morte fu pubblicata anche da "Familia Comboniana" la quale ne fece gli elogi, rimarcando la sua bontà di "padre buono" nell'accogliere tutti coloro che si rivolgevano a lui e sottolineando il suo zelo per la salvezza delle anime. Anche il settimanale "Gente" dedicò 4 pagine all'avvenimento, corredandole di foto.

Quando l'interessato apprese ciò che era stato detto di lui dal Papa e dai confratelli, rimase confuso e disse: "Se mi giudicano così, devo comportarmi di conseguenza, altrimenti sono un impostore".

Scherzando sulla sua presunta morte, P. Rinaldi Ceroni gli disse: "Ahimé, caro Padre, gli angeli sono tristi per il tuo ritorno in terra, dato che ti consideravano ormai loro concittadino". Al che P. Bono rispose: "Prega, caro Padre, perché non imbrogli nessuno e mi renda davvero quale gli altri mi considerano".

Pubblicando la smentita su "Familia Comboniana", P. Bono disse: "Ringrazio di cuore tutti i confratelli per le preghiere fatte per me, per gli elogi ricevuti anche se non meritati. Cercherò di fare del mio meglio nei pochi anni che ancora mi rimarranno per essere fedele a quanto scritto su Familia Comboniana. Mi aiuti la grazia di Dio, la Vergine benedetta e le preghiere di tante anime buone a vivere veramente nel fervore e nello zelo".

I confratelli intanto lo invitarono ad andare dal Papa per farsi mostrare al mondo intero, ancora vivo e vegeto. Qualcuno lo pregò di farsi mandare le foto del suo funerale celebrato nel Duomo di Cuneo dal vescovo e da tutti i suoi compagni sacerdoti. "Soprattutto - insinuava qualche altro - facci arrivare le tante offerte per le messe che abbiamo già celebrato per te". Egli rideva divertito.

Protetto dal cielo

Nel 1992, mentre viaggiava da Maracha a Koboko nella sua piccola Suzuki, fu attaccato dai predoni. Un proiettile gli forò un orecchio, ma egli poté continuare il suo viaggio. Anche quella volta la protezione dal Cielo non gli era mancata.

Aveva in macchina un poliziotto che, malauguratamente, lo aveva invitato a non fermarsi di fronte al balordo col fucile puntato. Il poliziotto rimase colpito alla coscia. Sanguinanti arrivarono all'ospedale di Maracha. P. Bono lasciò il ferito per le cure e, dopo essersi fatto medicare l'orecchio, giunse alla sua missione. "Che è successo, P. Lorenzo?", gli chiesero i confratelli. "La Madonna mi ha salvato anche questa volta". Andò in camera a lavarsi la ferita e corse subito in chiesa. Era sabato pomeriggio e i fedeli già attendevano per le confessioni.

La protezione dal Cielo non gli mancò neanche quella volta quando, nella discesa di Pakia (Nebbi), i freni della Peugeot carica di chierichetti, di ritorno da Orussi, non funzionarono. L'auto imboccò solo la metà del ponte sul Nyarwodo e per pochi centimetri non cadde nell'acqua sottostante. Da quella volta, tuttavia, dovette cedere il volante all'autista.

Nel febbraio 1993 si presentò al Papa, a Gulu, e gli ricordò la notizia della propria morte annunciata in Piazza San Pietro. Il Papa lo abbracciò con gioia e gli disse: "Quel giorno, però, non ho parlato ex cathedra". Tutti risero contenti. Poi, toccandogli la fluente barba, Giovanni Paolo II aggiunse: "Lavora ancora a lungo per il Signore". Il periodico "Famiglia Cristiana" riportò la cronaca e la foto di quel singolare incontro.

Era il confessore

La vera passione di P. Bono era il ministero delle confessioni. "Se la gente vive in grazia di Dio - diceva - ha tutto e non gli manca niente".

Per ogni safari il numero delle confessioni amministrate determinava la sua soddisfazione o il suo disappunto. Spesso confidava a P. Centis: "Questi preti giovani, perfino i Comboniani, non confessano più", ed era una sofferenza per lui. Tentava di accettare le novità del post-Concilio e qualche volta ci riusciva; ma abbandonare la via iniziata con assoluta certezza in gioventù e seguita per tanti anni senza ripensamenti, sia nel ministero sacerdotale che nella vita spirituale, era per lui un'impresa difficile e certamente fonte di tanti meriti.

P. Bono fu sempre uguale a se stesso: generoso nel fare e nel dare, schietto e semplice con tutti, piccoli e grandi, amici ed estranei, a Mboro, come a Messina, come ad Angal. Era sicuro di se stesso e delle sue scelte, fedelissimo ai suoi programmi, agli appuntamenti, all'orario, alle sane tradizioni, noncurante delle critiche. Alle 5.00 si era sicuri di trovarlo in chiesa inginocchiato davanti al tabernacolo. In quel modo iniziava la sua giornata.

Nel ministero era instancabile, felice di faticare per il Signore, incapace di rifiutare un aiuto, pieno di compassione per i poveri (qualche volta fino all'esagerazione). Fedelissimo alle sue pratiche di pietà, rifuggiva dall'ozio. A Paidha si dedicava a molti lavori manuali insieme ai chierichetti che erano i suoi amici preferiti.

Leggeva molto i giornali e le riviste che riceveva dall'Italia, inclusa Civiltà Cattolica e le biografie dei Santi. Conservava buona memoria dei fatti e delle persone che ricordava sempre sotto il punto di vista migliore.

Non mancava di partecipare agli incontri pastorali a qualsiasi livello, anche se poi li dichiarava "tempo perso". Ma era sempre piacevole trovarsi con lui perché era buono e non si poteva non volergli bene.

Partenza silenziosa

Sabato 30 settembre 1995 P. Lorenzo Bono aveva avuto un ictus cerebrale. Al mattino presto i confratelli lo trovarono privo di sensi sotto la veranda di fronte alla sua stanza. Portato d'urgenza all'ospedale, ci si rese subito conto che ogni cura risultava inutile. Anzi cominciarono complicazioni renali e polmonari.

Alle 15.30 di martedì 3 ottobre, il rullo dei tamburi e le campanelle della missione diedero il segnale della sua morte.

La sera, e buona parte della notte, furono riservate alla veglia di preghiera. Nel frattempo, via radio, furono avvisati i confratelli delle altre missioni.

P. Bono pregava spesso per la pioggia sempre scarsa in quella zona dell'Africa. Ebbene, durante la notte che seguì il suo trapasso, ne caddero 10 centimetri; una cosa mai vista. Tutti lessero il fatto come una prova della sua entrata trionfale in Cielo.

Alle ore 14.00 del 4 ottobre ebbe inizio la messa presieduta dal vicario episcopale Mons. Peter Jacan e accompagnata da moltissimi sacerdoti e da una moltitudine di gente che riempiva la chiesa, la piazza e il lungo viale della missione. "Mai vista tanta gente", scrive P. Sala. A messa iniziata arrivò anche il vescovo.

Dopo le esequie la salma è stata portata a spalle nel cimitero di Angal. "Sono contento che sia stato sepolto nella sua missione - scrive P. Centis - perché sarà visitato da tanti cristiani che vedevano in lui l'amico e il padre: ora lo pregheranno come protettore".

La sua eredità

P. Bono ci lascia il ricordo di un uomo perfettamente identificato con la sua vocazione. "Sembra che sia nato sacerdote", dicevano i cristiani. Ha sempre avuto l'ansia di far crescere spiritualmente i fedeli e gli ammalati, specialmente mediante il sacramento della confessione.

Ha sempre avuto un debole per i più poveri, per i deboli, gli emarginati, i sofferenti. Ha sfamato, dissetato, vestito, visitato, consolato.

I bambini correvano a lui perché aveva il cuore buono, di bambino. Si preoccupava perché tutti frequentassero la scuola e per questo aiutava le piccole scuole dei villaggi. Ha avuto un debole per i seminaristi e per i sacerdoti africani. Come Comboni ha amato l'Africa e gli africani. E ora dal Cielo condivide la gloria del nuovo Beato, Mons. Daniele Comboni.

"Missionari come P. Lorenzo Bono - ha detto il vicario nella messa di esequie - fanno onore all’Istituto Comboniano, esaltano la figura di Comboni e sono considerati dalla gente come padri della fede e, a pieno titolo, membri del popolo africano". (P. Lorenzo Gaiga, mccj)

Da Mccj Bulletin n. 192, luglio 1996, pp.87-95

******

The African "baptism" of Fr. Bono was dramatic. There was a big celebration at Mboro, southern Sudan, in that November of 1946. Besides the Feast of All Saints, the mission was marking a unique occasion - and joyfully seeing it as the first of many: the first Mass of Fr. Arcangelo Ali, first priest of the Ndogo tribe (and a future martyr).

Fr. Lorenzo, just arrived from Italy, took it all in with wonder. But suddenly, in the evening - at 7 pm it was already dark in those parts - the door of the little dining room flew open, and a renegade Christian rushed in and attacked the superior, Fr. Angelo Arpe, with a spear, thrusting it into him twice and wounding him fatally.

"Run, run, you'll all be killed!" cried the poor priest with his last breath, as he fell.

Fr. Bono was stabbed just below the shoulder as he turned. The blade actually slid between his arm and his ribs, slashing him on both sides. He slipped and fell under the table, bleeding profusely, while Bro. Guadagnini struggled with the attacker, trying to immobilise him. The catechist Placido Wako (father of the present Archbishop of Khartoum) rushed in, snatched up the assassin's own spear and gave him a fatal thrust. Fr Bono was taken over to the sisters to have his wounds bound up.

Thus he began his missionary life in Africa. Undaunted, he would continue for 50 years.

From the seminary to the missions

The last of 8 children (of whom three died in infancy), Lorenzo came from a family of workers on the land, share-croppers on the property of the Hospice of St Joseph for the Chronically Sick, near the "Ciabot" farm at Caraglio.

His father was Pietro and his mother Maddalena Armitano. The family was just adequate as regards income, but outstanding in the religious field. One sister, Cristina, had already entered a convent; she died of cancer at the age of 37. The others all died before Fr Lorenzo: Giacomo was killed in the Great War, one day before the armistice between Italy and Austria; Luigi and Costanzo died in 1959 and 1964 respectively; Giuseppe was killed in a road accident in 1974.

Lorenzo entered the diocesan seminary straight after primary school; he had always wanted to be a priest.

His superior wrote that he was "a good seminarian, always with his mind on the priesthood, pious and studious".

He was already in the second year of theology before the idea of the missions crossed his mind. But circumstances brought the matter up decisively. The superiors appointed him delegate of the missionary group in the seminary. At first he wanted to refuse, but his spiritual director urged him to take it on. One of his tasks was to prepare little talks, to deliver to his classmates and to other classes in the seminary. His favourite theme was: "The harvest is great, but the labourers are few!"

It all led him to examine his vocation very carefully, and it became increasingly clear and definite. On the other hand, his father was already 73, and Lorenzo felt afraid of leaving him. His attachment to the rest of the family and his home area was also very strong.

"Is my vocation real, or a temptation?" he wrote. "Health-wise I will manage. But will I be able to learn the languages? On the one hand I can see my father, who will certainly feel it greatly if I go, and on the other there is Jesus, who calls me to go to save Africans."

A novena to Bishop Comboni

In the midst of his agonising, Lorenzo made a novena to Bishop Comboni, along with penances and good works. Meantime, he organised little collections "for the baptism of African children. We have already managed to have six baptised. We would like to do more, but our pockets are always empty".

At the end of the novena the decision came, and with it serenity.

Lorenzo entered the seminary at Venegono Superiore with the best wishes of his Vice-rector and Bishop, his father's blessing and very good marks at the end of his second year of Theology. It was 24 August 1938.

The Novice Master, Fr. Antonio Todesco, noted that Lorenzo had a hard time settling in as far as the new rules were concerned, but that he quickly grasped the importance of the spiritual work ahead of him, and set to with generosity and good results.

In character he was still a cheerful lad, simple, open and adaptable, and also a bit impressionable. He had some sickness to contend with, too: an inflammation of the kidneys and an attack of paratyphoid fever. He recovered from both with no lasting effects.

A three-dispensation priest

Since the superiors thought he was well-prepared, even though he himself felt quite unworthy, they decided to bring forward the date of ordination.

A dispensation was requested from the S.C. of Propaganda Fide, and the ordination was scheduled, even though he had finished only three years of Theology, had not yet made his Perpetual Vows, and was still two months short of the canonical age.

He was ordained at Cuneo in the chapel of the diocesan seminary, by Bishop Giacomo Rosso, who had given his blessing for his departure two years previously. It was 29 July 1940.

After his ordination he spent a few more months at Venegono to complete his studies and exercise his priestly ministry.

Apostle in Valtellina

Fr. Lorenzo Bono, while waiting for hostilities to end, was appointed to Rebbio, where he taught the young seminarians and worked as "propagandist".

He did this for six years, with so much enthusiasm, dedication and good results that he was called "the apostle of Valtellina". Those with him in Rebbio at the time remember that each year he would exclaim: "Good heavens! (Santo cielo! - a life-long favourite expression) Another year gone. Here we get older and Africa is as far off as ever!"

He still had one delay to endure: five months spent in Bologna studying English (January-May 1946). He set off, at last, on 1 July.

The love of his life: Africa

He stayed in that land, that he came to love more than life itself, until 1962, when he was expelled.

Fr. Francesco Rinaldi Ceroni writes: "I knew him during my own first years of missionary apostolate in Bahr-el-Ghazal (early 50's). Fr. Bono was assistant in Mboro mission, 26 km. from Wau. I was assistant in Wau, the provincial town.

What I remember of Fr. Bono were his zeal and his missionary ardour in visiting the chapels and Catholic families in the vast area that was Mboro mission. He was tireless and, like his late, beloved pastor Fr. Arpe, went around on a bicycle. Only rarely, for the places furthest off, did he use a car - an old Ford, that was used for everything, from apostolate to school visiting."

An offering to Mary Immaculate

"In 1954, first centenary of the proclamation of the dogma of the Immaculate Conception," continues Fr. Rinaldi Ceroni, "a was arranged in the Vicariate Apostolic of Wau, with several statues of Our Lady of Fatima that went from chapel to chapel in the different parishes. Since Wau and Mboro were neighbours, we agreed that I would preach in his chapels and he in mine.

I remember his spirit of penance and his austerity. He hardly ever took anything with him from the mission: neither food - because he always ate whatever the people gave him, as the Gospel teaches - nor bedding. He used to joke that nature had given him a short, round body, that made a good mattress. I'm sure his spirit of mortification was the reason behind it.

The man and his style

Fr Bono's first "tour" in Africa was in three missions: Mboro-Raga (1946-1951), Dem Zubeir (1951-1952) in pastoral work as assistant; and Mboro from 1952 to 1957 as superior. The centre of his life and way of living was his ministry: safaris, visiting the old and sick, endless hours in the confessional or teaching catechism to the children.

His superiors of the time give quite glowing reports on his first period in the missions. Fr. Santandrea admires his zeal and spirit of poverty, characteristics of the missionaries of the primitive Church: "with no haversack", rich only in faith and his enthusiasm for taking God to men. Fr. Ghiotto is a bit critical at first: "instead of using his tongue to chatter so much, he could use it to learn the languages better; but on the positive side, he is a man of great spirit of sacrifice and community life. When he is around, everybody feels better, and will certainly not be downhearted". Fr Saoncella remarks that "he works with the greatest good intention, and is an exemplary religious". Fr. Briani calls him "a great worker and man of God".

To Italy with... nostalgia

After 12 years in the missions, it was only right that he should have a bit of rest in Italy.

Having finished his rounds, and still in excellent health, he began to feel the pangs of his longing for Africa. "I am suffering from an indescribable melancholy, that will only go away in the Sudan," he wrote.

So, in September 1958, having gathered together a lot of things that would be useful in Africa, and ensured that his former companions in the seminary would continue their help, he set out again. First Raga as superior and then back to Mboro (1959-1962) as curate, engaged in the work he loved: the missionary and ministerial contact, moving from village to village.

Advance deportee

Things were taking a turn for the worse in Sudan. After Independence (1956), the missions and the Church were hindered by increasing restrictions, which became a real persecution.

Fr. Bono, despite prohibitions, could not refuse to help people by giving medicine to the sick, or baptism to those who requested it, or material aid to the poor who came begging. Two years before the mass expulsion of missionaries from South Sudan, he was thrown out. It was December 1962.

He bowed his head and returned to Italy, where he joined the junior seminary at Barolo as propagandist.

Eight years in Italy

Life was a bit tough in Barolo. The winds that would reach gale force in 1968 were already beginning to blow; there were some disaffected members in the community (who later left the Institute); and missionaries used to vast horizons felt hemmed in and isolated.

He did animation work at Rebbio in 1963 and 1964, then went on to Messina and priestly ministry.

The long years in Italy were wearing him down, and he never missed the chance of reminding his superiors that Africa was vast, and that there must be a place for him somewhere.

"If it were not for Fr. Briani, I could have been in Africa at least 6 years ago," he wrote on 31 July 1969 to the newly-elected Superior General, Fr Agostoni. "Here they all say: And I answer: my vocation is essentially missionary, so why stay here straining at the leash among people who don't want to listen, already sick and tired of the Word of God? Isn't this a betrayal of our vocation? At my age, with my limited intelligence, I don't obtain results. We can't all be professors; you need some people to pull the cart, just as I have always done so far!". His re-assignment to the missions arrived almost at once.

A miracle from Our Lady

In 1970 he was appointed to Arua diocese in Uganda, and after undergoing a brief acclimatization course (because even in Africa things change!) "with impatience", he went to Paidha as assistant. He had problems learning Alur. Fr. Sala wrote: "He speaks Alur, but it is only the patient good will of the people that make him understood. They guess at what he is saying, since they know he is talking about Jesus, whom he knows, loves and wishes to communicate to them."

Fr. Rinaldi Ceroni illustrates the great willingness of the father in this episode: "In January 1972 Fr. Sartori had been invited to preach the retreat to the confreres in Zaire, at Ndedu. When I went to Uganda to collect him, Doctor (Fr.) Ambrosoli said that Fr. Sartori was in no state to face the strain of the journey and the retreat. Fr Bono's name was mentioned, and he generously accepted, with the comment He preached from the heart, illustrating the Word of God with his own experiences, and left the confreres with a lot of valid teachings and wise counsels."

Fr Centis was at Paidha at the time. He reminisces: "I was with him until April 1974. He worked with intensity, always in the style of a front-line missionary. After a while, his kindness had become proverbial among the people: Fr Bono was indeed a Good Father.

"In 1974 he was affected by a serious haemorrhage in his eyes. It looked very serious right from the start, and he returned to Italy; but no treatment seemed to helP. So he decided to turn to Our Lady. He went to Lourdes, where he prayed earnestly to be cured. And he was - enough to be able to return to Uganda in August 1975. After a short period in Aber, he was posted `definitively' to Angal."

Even the Pope was led astray

At Angal Fr. Bono found two old priests: Fr. Dall'Amico and Mgr. Paolo Jalcebo, who had been made PP by Bishop Tarantino when a number of missionaries had been expelled. Fr. Bono, though only assistant, was given a free rein for his tireless activity, and soon became as well-liked as at Paidha. Among various initiatives, he took an interest in the publication of the Sunday Missal and the Gospels in Alur, constantly nagging at Fr. Colleoni, who was in charge of printing projects, to get a move on.

In 1979, with a war going on between the army of Idi Amin and a liberation force from Tanzania, word suddenly spread that Fr Bono had been killed by retreating Amin troops. The news reached the Generalate in Rome and even the Vatican. At the Angelus on the following Sunday, 29 April, the Pope asked those in St Peter's Square to pray for the repose of the soul of the missionary Fr. Lorenzo Bono, killed in Uganda a few days previously.

During the disturbance, Fr Bono was in the church, where he decided to wait until it died down. "If I have to die, the best place to do so is next to the Lord," he thought.

In fact, Frs. Fiorante and Dal Maso were killed a few days later at Pakwach mission (about 25 miles away), possibly by some of the Moslem traders in the town.

Even "Familia Comboniana" published the news of Fr. Bono's death, noting his goodness (a play on his name) in welcoming anyone who turned to him, and stressing his zeal for the good of souls.

In the correction printed in "Familia Comboniana", the father wrote: "Heartfelt thanks to all confreres for the prayers for me, and for all the undeserved praise. I will try to do my best in my few remaining years to be faithful to what was written in F.C. May God's grace, the Blessed Virgin and the prayers of many good people help me to live with true fervour and zeal".

Protected by heaven

In 1992, while driving between Maracha and Koboko in his little Suzuki, he was fired on by robbers. One bullet took off part of his ear, but he did not stop, and got away safely. Heaven was definitely looking after him still. He had a policeman with him, who had told him not to stop when a man appeared on the road with a rifle. The officer was hit in the thigh, and Fr. Bono dropped him off at Maracha hospital. He himself paused just long enough to have his ear medicated, then carried on to his mission. When the confreres exclaimed in surprise at his appearance, he simply said: "Our Lady has saved me this time, too." And he went off into the church. It was Saturday afternoon, and some people were waiting for Confession.

Heavenly protection was also provided when, on the steep slope at Pakia (Nebbi), the brakes of the Peugeot pick-up full of altar boys began to fade: at the Nyarwodo river, the vehicle missed the centre of the bridge by a good bit, and came within a whisker of a tumble into the river. From then on, Fr. Bono let others do the driving.

In February 1993, he met the Pope in Gulu, and reminded him of the day when his death had been announced "Urbi et Orbi". The Pope laughed and embraced him: "I wasn't speaking ex cathedra that day," he said. Then, stroking Fr. Lorenzo's long beard, John Paul II added: "Keep on working for the Lord for a long time yet": The magazine "Famiglia Cristiana" reported the episode, with a photograph of that rare meeting.

Confessor

Fr. Bono's real passion was the ministry of the confessional. "If people live in God's grace," he used to say, "they have all they need; they want for nothing."

Each safari was a success or a failure for him according to the number of confessions. He would often remark to Fr. Centis:

"These young priests, even Combonis, don't hear confessions any more!" And he said it with real pain.

He never missed pastoral meetings at any level, even though he would call some of them "a waste of time". His goodness made him good company, and everybody liked him.

Silent departure

On Saturday 30 September 1995, Fr Lorenzo had a stroke. He was found lying by the veranda outside his room early in the morning. The confreres took him across to the hospital, where it was immediately realised that nothing could be done. Problems with his lungs and kidneys set in almost at once.

At 15:30 on Tuesday, 3rd October, the bells and the drums of the mission announced his passing.

Fr. Bono used to pray often for rain, which was very scarce in the area of Angal. During the night following his death, about 4 inches fell; nobody could remember anything similar, and they all concluded that it was a proof of his triumphant arrival in Heaven.

At 14:00 on 4th October the Requiem Mass began, with the episcopal vicar, Mgr. Peter Jacan, presiding. The church, the surrounding area and the wide road leading up to the mission were all crowded: "Never seen so many people!" wrote Fr. Sala. Many confreres and other priests turned up, and before the end of the Mass the Bishop arrived from Arua.

His heritage

Fr. Bono leaves the memory of a man fully in tune with his vocation. Some of the faithful used to say "He seems to have been born a priest". He was always deeply concerned with the spiritual growth of the parishioners and of the sick, especially through the ministry of Reconciliation.

He always felt for the poor, the weak, the marginalised, the suffering, whom he fed, visited, clothed and consoled.

Children went up to him because they perceived his goodness. He wanted to see them all in school, and helped the little village schools as best he could. He had an especially soft spot for African seminarians and priests; like Comboni. And now he is with Blessed Daniel in the joy of heaven.