Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

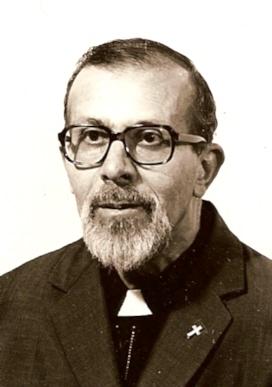

Trivella Giovanni

Sono stato a visitarlo alcuni giorni prima che morisse. Era mezzogiorno, stava mangiando. "Basta, disse dopo qualche cucchiaiata, non serve a niente". Respirò a fondo, poi guardò fuori, verso il castello di Teodorico. "Ormai per me è giunta l'ora di partire. Da bambino avevo sognato di morire martire. Il martirio l'ho trovato adesso, in questi mesi di immobilità".

Gli dissi qualche parola. Provavo disagio nel rincuorare quell'uomo che non avevo mai visto abbattuto. Con la mano che ancora rispondeva, si portò il bicchiere d'acqua alle labbra. "Ormai non potrò più tornare in Africa. Mi basterebbe solo riprendere l'uso di questo braccio e di questa gamba. Bisognerà dire al dottore che mi ordini un po' di fisioterapia. Ma chissà se lo capirà ... ".

Naandi

P. Trivella era nato a Verona da Umberto ed Elvira De Angeli. Frequentate le medie al Maffei, alla fine del ‘39 entra nella scuola apostolica di Brescia, per il ginnasio. Passa quindi nel noviziato di Firenze, dove fa la prima professione il 7.10.1943. P. Patroni, maestro dei novizi, lo trova "schietto, un po' ostinato, impegnato, semplice..." e ammettendolo alla prima professione, scrive che il giovane Trivella accetta docilmente i consigli che gli vengono dati.

Va quindi a Venegono per terminare il liceo. A dire il vero, i libri non sono la sua passione. Nella domanda che scrive per il rinnovo dei voti, ammette di non aver studiato molto. Nell'autunno del ‘45 passa a Verona, per la teologia. Alla vigilia dei primi due ordini minori, P. Capovilla, suo superiore, scrive (20-12-46): "Capacità buona; diligente; pietà sentita; costumi sempre illibati, carattere rozzo, salute buona. Ha risoluta volontà di divenire sacerdote nel nostro Istituto".

Le stesse cose scrive P. G. Andriollo, prima della professione perpetua e del suddiaconato: "Carattere un po' duretto, ma buono e intelligente e desideroso della vita di missione".

È ordinato sacerdote a Milano l’11 giugno 1949. Dopo alcuni mesi viene destinato al Sudan meridionale. Va in Inghilterra per il corso di lingua e in autunno del 1951 è in Africa, precisamente a Naandi, dove arriva l’11 dicembre.

Ricorda P. Parisi: "Ci siamo incontrati nella missione di Naandi, tutta ancora da costruire, giacché vivevamo in costruzioni provvisorie, di mattoni crudi. P. Busnelli ci affidò il compito di tracciare insieme la prima strada principale che dalla vecchia cappella di paglia portava su su fino al luogo in cui dovevano essere costruite la casa, la chiesa e tutto il complesso della missione".

Tre mesi dopo gli viene chiesto di andare a Yubu, dove rimane per 12 anni. P. Parisi scrive ancora: "Anche se poi abbiamo lavorato in missioni diverse, ho avuto modo di conoscerlo attraverso contatti abbastanza frequenti. Si rivelò subito intraprendente, desideroso di conoscere gli Azande, la loro cultura e i loro costumi, non superficialmente, ma in profondità; conoscere le loro qualità buone e meno buone. Lavorò anche materialmente, soprattutto con i ragazzi della scuola, con i catecumeni e con i cristiani. Lavorava e faceva lavorare. Tuttavia il suo lavoro era soprattutto apostolico: scuola, catecumenato, "safari" e contatto continuo con la gente. Non perdeva tempo in discussioni o quisquilie, ma si impegnava in tutte quelle cose e in quelle attività che servivano alla missione. Mi diceva: “Bisogna creare una vera amicizia con Gesù nel cuore dei nostri cristiani e dei catecumeni, attraverso l'Eucaristia. È necessario portare i bambini già battezzati alla comunione quanto prima perché vi prendano gusto, cosicché più tardi sentano il desiderio di ricevere il matrimonio appunto per continuare a ricevere l'Eucaristia".

"Molta facilità nell'imparare lo zande", scrive il suo primo superiore. E nel 1955: "Studia, è cortese con la gente. È giovane e ha i difetti della sua età: affrettato nei giudizi, un po' troppo facile e curioso, esagera e generalizza. Le autorità civili ed ecclesiastiche si lamentano spesso del suo disordine nei registri".

Dice ancora P. Parisi, "Si considerava un 'povero tanghero' e mi diceva 'chi si crede qualche cosa è un povero tanghero più degli altri'''.

A Yubu si fanno sentire per la prima volta degli strani dolori alla spina dorsale. Il medici non sanno cosa dire. Rientra per cure in Italia nel 1958, poi riparte. A P. Parisi dice: "Ho trovato la medicina che non mi guarisce, ma che però frena il progresso della calcificazione della spina dorsale. Così posso continuare il mio lavoro".

Si tratta di una spondiloartrosi anchilopoietica che lo costringe a camminare sempre più proteso in avanti. Ma lui non rallenta. "Andavo anche in moto - racconterà più tardi - adagio, perché il filo della schiena, tutto d'un blocco, mi si sarebbe spezzato se fossi caduto e allora ti saluto Giovanni. Ma andavo, eccome! Penetravo carponi nelle capanne, manovrando un po' per passare".

"Va’ a casa, ora"

Il clima di persecuzione sempre più aperta nei confronti delle missioni che si è creato negli anni che seguirono l'indipendenza non scoraggia P. Trivella.

Scrive il 7.2.1960: "Tiro avanti benino. Le conversioni aumentano, ma il vento che spira non è buono. Sembra che P. Morlacchi dovrà partire entro questo mese. Malinconia, tristezza, previsioni nere qualche volta ci assaltano. Confidiamo nel Signore. Siamo nelle sue mani".

È lui che annuncia al superiore generale il suo primo infortunio giudiziario (11.11.62): "Sono stato accusato da due arabi perché: 1° ho usato il magnetofono fuori della chiesa e con questo ho attirato la gente; 2° ho distribuito alcuni giornaletti. Sono stato chiamato dal D.C. Mi ha fatto un bel predicozzo, ora stanno facendo un'inchiesta. Mai io avevo saputo che era proibito far questo".

Alcuni giorni dopo, inaspettato, l'arresto. "Stavo sistemando il registro dei battesimi, quando vidi arrivare il camion di Mohamed Ibrahim El Medani, lo stesso che mi aveva accusato. Cosa voleva ora? Mi fece salire sul camion. All'ufficio di polizia mi dichiararono in arresto. Mi tolsero scarpe, occhiali, cinghia, fazzoletto e mi introdussero nella prigione di Yubu. Alle tre, mi portarono a Yambio, a 210 km. di distanza.

In prigione mi trovai subito a disagio. Per sedere mi occorre uno sgabello o un tronco d'albero. In mancanza di una sedia, che mi fu sempre negata, mi appoggiavo al muro e scivolavo a terra proteggendomi con le mani per non prendere una spiacevole botta. Mi alzavo poi con l'aiuto di un compagno di cella che mi tirava su con uno strattone. Il tetto della prigione era di zinco, bassissimo e durante il giorno l'aria era caldissima. Di notte avevo freddo, che è micidiale per le mie gambe. Non riuscii mai ad avere una coperta. I mici colleghi si ammonticchiavano l'uno sull'altro, secondo il loro modo di dormire quand'è freddo. Perché non mi schiacciassero la schiena dovetti dire loro che il mio male era infettivo. Da allora in poi rispettarono l'angolino che mi riservavo. Fin dalla prima notte fui il leader di una campagna contro le cimici che formicolavano nelle crepe del muro. Di notte quelle bestioline nauseabonde scendevano a migliaia, credo, a succhiarci il sangue. Io non ci vedevo, perché mi avevano tolto gli occhiali, ma avevo entusiasmo bastante per spronare i miei compagni di prigione. Ne facemmo un'ecatombe! La cella misurava tre metri per cinque, ma due servivano da latrina. La prima settimana eravamo in 14 criminali a contenderci quei pochi metri quadri. Non c'era alcuna apertura oltre la porticina di sbarre. Faceva caldo. Qualche pomeriggio ci scoprivamo boccheggianti a contenderci il vano della porta: aria! Poi ci organizzammo: chi seduto, chi in ginocchio, chi in piedi: a ognuno la sua porzione di porta per respirare ...

Il 14 febbraio 1963, 71 giorni dopo l'arresto, arrivò da Khartoum il telegramma che annunciava che dovevo essere rilasciato immediatamente e immediatamente uscire dal Sudan. Mohamed El Medani non credeva ai propri occhi. Quante volte era entrato nella mia cella, e con l'atteggiamento di un trionfatore si era fermato ad osservare me, che rannicchiato in terra, parevo implorare pietà. Livido, trattenendo a stento la stizza, mi lesse il telegramma. Thank you!, dissi al simpaticone; e gli stesi istintivamente la mano. Anche il secondino Ahmed mi salutò: "Va’ a casa ora, e sposati ...". Era convinto che i missionari, come tutti i bianchi che aveva conosciuto, passassero in Africa qualche anno per far fortuna e tornassero poi a casa per formarsi una famiglia".

"Che possa presto partire"

La foto di P. Trivella dietro le sbarre, apparve su molti giornali. Letta la sua storia, il sig. Marino de Marchi, erborista e fratello di un comboniano defunto, si offrì di curare P. Trivella. Il quale però preferì affidarsi alla cura "Pesce".

Cura che gli attenua un po' i dolori e lo convince che può tornare in Africa. Gli piacerebbe andare nel nord-Zaire (allora Congo), dove è pure presente il gruppo zande e dove si sono già recati alcuni comboniani espulsi, come lui, dal Sudan. Da Firenze, dove è incaricato dell'animazione, scrive a P. Battelli, vicario generale: "Mi sento maturato dalle prove, mi sento forte fisicamente, capace di fare tutto il lavoro missionario. Mi piace la vita missionaria; l'ho amata e la amo: vita di catecumeni, visite ai cristiani, vita di famiglia. E qui non mi trovo. Faccio tutto quello che mi dicono di fare: giornate missionarie, ministero fuori e dentro. Ma non mi trovo con le idee. Sono uno sfasato" (7.10.65).

Alla notizia che quattro dei comboniani appena giunti in Congo sono stati uccisi, scrive subito al Superiore generale (9.12.64): "Rinnovo davanti a lei la mia fede che è con la croce che si salvano le anime e rinnovo pure la mia consacrazione alle missioni del Congo per la dilatazione del Regno di Dio. Faccia Iddio sì che presto il mio desiderio si compia e che possa presto partire".

Passano alcuni mesi, poi torna alla carica. Gli risponde P. Battelli (13.10.65): "Lei sa che i superiori non si sentono di presentarla ad altri vescovi per ragione delle sue condizioni di salute; quindi la via che le rimane sembra al presente solo quella di Niangara. Non si sa ancora quando la zona sarà tranquilla e accessibile, e lei non sarà certo tra gli ultimi ad entrarvi".

Impaziente, opta allora per il Togo. Nell'ultima settimana di gennaio del 1966 scrive: "Fra due settimane sarò sulla nave, in viaggio per il Togo. Sono tanto affaccendato nel preparare le valigie, salutare amici e parenti, e a consolare la vecchia mamma, che ora incomincia a piangere. Sono contento di partire; sento rinascere in me la gioia della mia vita missionaria. Ogni mattina dico al Signore che se nascessi mille volte, mille volte mi farei missionario Figlio del S. Cuore. Ho trovato in questa congregazione tanto conforto e aiuto".

Il "Guzzino" di Afanya

Non sono parole ad effetto, corrispondono a quello che P. Trivella è. Appena sbarcato in Togo si mette ad imparare l'ewè, una lingua assai lontana da quella zande e cerca di conoscere il nuovo ambiente. Scrive da Afanya, la missione in cui rimarrà per cinque anni: "Quand'ero nel Sudan, qualche volta ci si abbatteva, ci si scoraggiava a vicenda, si credeva di sbagliare tutto. Ma ora vedo tante cose: neanche qui i missionari che ci hanno preceduto furono perfetti. Hanno portato idee nuove, ma non essenziali: tanta liturgia ma pochi sacramenti e poco catechismo".

Cerca di dare corpo alle convinzioni metodologiche che si è portate dal Sudan: preparazione di catechisti, visita regolare alle comunità cristiane, spiegazione della dottrina cristiana. Legge tutto quello che può trovare per conoscere meglio la nuova realtà, fotografa, fa domande. È persuaso che le relazioni con la gente vanno curate al massimo: "Se non li visitiamo con frequenza, se non ci vedono spesso, continuano a considerarci come estranei alla loro vita. Qui poi è diverso dal Sudan: là, gli azande venivano a trovarci alla missione, anche troppo. Qui non viene nessuno, è gente diversa, bisogna perciò andare da loro. È bene che s'abituino a considerare il centro della missione come il luogo dove possono sentire una buona parola e trovare risposte. Per questo insisto che quando vengono al mercato d'Afanya, il lunedì, vengano a trovarmi".

Visite ai villaggi, ai catecumenati, ai malati dell'ospedale d'Afanya: è sempre in giro. Salire e scendere dal suo fedele "Guzzino" sono operazioni ardue, data la rigidità degli arti inferiori; ma una volta in sella, nessuno lo ferma. Gli capita anche di cadere e di dover attendere che passi qualcuno per poter rialzarsi e ripartire.

Quando lascia il Togo nel 1971, è molto stanco. Il caldo e l'umidità gli rendono penose le notti e più acuta la nostalgia del Sudan, cioè degli azande. Il superiore generale stesso alla fine del 1970, gli ha scritto una lettera in questi termini: "Ho visto la situazione in Congo e le posso dire che i sacerdoti indigeni hanno detto che lei vada con loro e li assista nel loro lavoro. Hanno molta stima di lei, e penso che se lei è del parere potrà andare e fare molto del bene".

Di nuovo tra gli Azande

Rattoppa i suoi guai fisici e parte per lo Zaire. Per quattro anni è parroco di Dungu. Scrive da Bamokandi il 20.6.72: "Mi sembra di rivivere i primi anni della mia vita missionaria tra gli Azande del Sudan: come allora la gioia dei primi contatti, l'apertura di nuove cappelle, l'inizio di una missione dalle capanne di paglia ai forni per i mattoni e alle prime case...".

Nel gennaio del '76 riesce a fare una puntata in Sudan, con P. Parisi. Visita le vecchie missioni tra gli Azande e cerca, per ringraziarli, coloro che 14 anni prima l'avevano aiutato durante i mesi di prigionia.

Nel marzo del '76 rientra in Italia. L'accompagna una lettera del provinciale: "P. Trivella in questi 4 anni ha lavorato molto bene fra gli azande, è molto stimato anche dal vescovo e dagli altri missionari della diocesi".

Fa un po' di cure, raccoglie qualche fondo e torna in Zaire. Ma i dolori alla spina dorsale non gli danno tregua, per cui tre anni dopo torna a Verona. È lì che lo raggiunge la proposta del provinciale d'Italia: accetterebbe di fermarsi a Verona e di incaricarsi del museo?

Prende la macchina da scrivere e invia un lungo foglio al superiore, per dirgli che l'idea di finire in museo non lo seduce affatto. "Dopo matura riflessione, mi sento obbligato di rifiutare per le seguenti ragioni: Salute. Sono ammalato di spondiloartrosi anchilopoietica progressiva o morbo di Bechterew, che mi causa dolori ecc. (che tengo nascosti). Con il freddo e l'umidità mi sento bloccato e le gambe non mi sostengono più, davvero. Per questo i medici nel 1965 appoggiarono la mia partenza per un clima caldo.

Quando venni in Italia nel 1971 e 1976 mi presi sempre una malattia di occhi, l'irite, che mi costrinse all'ospedale e a cure per due mesi, causata sempre dal freddo e dall'umidità. Me l'aspetto anche quest'anno. Sono quindici anni che non passo un inverno in Italia. Quest'anno ho voluto passarlo per curare la pressione e fare il corso di aggiornamento.

Queste condizioni fisiche mi obbligano ora a non muovermi di casa e a non mettere il naso fuori. Ho una paura matta del clima e che mi arrivi qualche accidente agli occhi o alle gambe.

Con vergogna devo dire che non potendo piegarmi e non potendo chiedere aiuto agli altri sono sempre obbligato a tenermi le calze, senza mai levarmele: pensi lei con quale gioia! In Africa almeno vado scalzo. Qui ho una paura matta di fare il bagno.

Dopo trent'anni di vita fra gli Azande, mi sento incapace di ragionare come un bianco o di fare un discorso che abbia del valore. Lo vedo dalle mie misere prediche.

Sono a Duru, missione isolata, dove quasi mai arrivano estranei (una volta l'anno il provinciale e il vescovo). Solo un anziano come me o P. Rinaldi possono resistere. E poi là sono il solo che parla la lingua zande, parlata da tutti; solo il 30% capisce il lingala parlato da P. Rinaldi. Quasi quasi mi sembra di essere necessario. Poi il clima di Duru è ottimo: missione calda e secca, nella savana. Non mi sento di abbandonarla. Questi sono i motivi. Spero che lei li consideri".

Un paziente e lungo lavoro

La spunta e nel maggio del 1981 riprende la via di Duru. Risale a questo tempo il ricordo che P. Ravasio ha di lui e del suo lavoro: "Ho scoperto chi era P. Trivella quando mi trovavo solo, negli anni '80 e '81, a Nzara, in Sudan e lui viveva nella vicina comunità di Duru, in Zaire. Istintivamente mi rivolsi a lui - prima per lettera e poi andai a Duru - per avere consigli e suggerimenti. Non mi aspettavo molto: P. Gero (com'era conosciuto P. Giorgetti fra gli Azande) mi sembrava il maestro per eccellenza. Invece P. Trivella mi svelò un mondo nuovo, quello che sognavo come ideale per me. Conosceva bene la lingua, molto bene la cultura e soprattutto aveva tentato con ogni mezzo di scoprire i valori della vita zande e di portarli nella pastorale, specie attraverso la vita sacramentale e la catechesi. Mi diede dei suoi manoscritti sulla cultura zande e i comandamenti; e proprio per aiutarmi, scrisse diversi appunti sui sacramenti.

Usava non solo la macchina fotografica per la documentazione della vita, dei gesti, delle tradizioni, ma aggiungeva la raccolta anche di oggetti insignificanti... Attraverso questo paziente e lungo lavoro era entrato nel mondo spirituale della sua gente. Era uno dei pochi - fra i confratelli che ho conosciuto - che non aveva illusioni o gesti scomposti da crociato. Mi diceva della doppia religiosità della gente e come erano necessari tempi lunghi perché crescesse la fede in Cristo che avrebbe vanificate - per una comprensione interiore - certe credenze tradizionali. Che abisso fra il suo metodo e le corse programmate per i safari, la frenesia della moltiplicazione dei riti, che purtroppo anche i giovani assorbono, quasi per osmosi, rimanendo così alla superficie dell’esperienza missionaria. Ringrazio il Signore d'averlo incontrato e mi auguro che la sua figura entri in una futura storia della nostra tradizione missionaria".

Il 40% della salute

Ma l'incanto dura poco. Nel marzo dell'anno seguente viene rimpatriato d'urgenza per blocco renale. Un pilota portoghese mette gentilmente a disposizione il suo aereo per trasportarlo da Dungu a lsiro. "Ha tentato il tutto per tutto, fino all'ultimo - scrive il sup. provinciale, P. Milani - per poter restare ancora tra i suoi azande. La sua partenza è una perdita, e per la gente e per noi. La speranza di riaverlo non è ancora persa" (27.3.82).

Lo scaricano a Verona, più morto che vivo. Invece anche questa volta la sua forte fibra reagisce positivamente alle cure. Ha tutto il tempo di riflettere su quanto gli è accaduto e gli pare di capire che Duru, la missione che tanto ama, in realtà è una trappola. Non c'è un medico nelle vicinanze, l'ospedale più vicino è a 90 chilometri, con strade poco raccomandabili anche ai sani.

Riaffiora il ricordo di Afanya: fa caldo, è umido, c'è la malaria, la lingua è diversa da quella zande, ma... l'ospedale è a trecento metri dalla missione. È abituato a convivere con la malattia che lo rende sempre più di legno; teme invece l'imprevisto, che in un istante può renderlo totalmente dipendente.

Con le forze che ritornano gli attraversa la mente anche un altro pensiero: possibile che non ci sia un rimedio alle sue giunture ossificate? Oggi i medici aggiustano e rompono tante cose: dov'è scritto che per P. Trivella non c'è più niente da fare?

S'informa, supplica, assicura che non ha paura del dolore e che per male che vada, non potrà essere peggio di così com'è. All'ospedale di Verona è sottoposto a un triplice intervento. Mesi di immobilità, indispensabili perché "le acciaierie" che - a suo dire - gli hanno messo dentro, si adattino.

Lascia il letto, poi la sedia a rotelle, poi le stampelle. Su e giù per i corridoi del centro malati, appoggiato ad un bastone, scommette con se stesso e con gli altri che se la caverà.

Ricorda P. Parisi: "Nel 1984, tornando dal Sudan, trovai P. Trivella all’ospedale di Verona. Al vedermi pianse di commozione, giacché venivo dalla tribù degli Azande a lui tanto cara: con quale interesse ascoltò le notizie che gli comunicai sulla situazione e sul nostro apostolato laggiù! Un giorno mi aveva detto: Quando sarò invalido per la missione, mi fermerò a Verona per mettere a posto tutto il mio materiale fotografico sulla cultura, la lingua e i costumi degli Azande. Ciò potrà esser utile alla conoscenza di quella tribù".

Appena si sente in forma scrive al Superiore generale che ha ricuperato il 40% della sua salute e che non può rassegnarsi a rimanere al 2° piano, con i malati cronici. È pronto a ripartire, non è mai stato così bene. Cammina per ore, appoggiato al bastone, per "allenarsi all'Africa". Dispone d'una forza di volontà straordinaria. Gli interventi chirurgici non hanno fatto nessun miracolo, ma lui si sente rimesso a nuovo. Tra coloro che vanno a salutarlo c'è anche P. Gilli Fabio, missionario non vedente, che sta tornando in Togo. L'accompagna la mamma, preoccupata per questo figlio che vuole ripartire per l'Africa. Ma dopo che ha visto P. Trivella, esclama: "Beh, se parte lui, può ben partire anche mio figlio!"

"Per me l'Africa è finita"

Chi avrebbe il coraggio di fermarlo? La sua richiesta è accolta. Il 27.1.85 risponde: "Da parte mia ho sempre la gioia e l'entusiasmo di una volta per la missione, come prima e più di prima; ma qualche volta da parte della mia salute mi vengono paure e anche timori di non fare la volontà di Dio. Ora so che parto nella volontà di Dio e perciò senza paura, confidando in Dio e nella Madonna, che sono i miei più grandi amori. Cercherò di fare contento il Cuore di Gesù. Si ricordi di questo povero diavolo".

Ritorna così in Toga, ad Afanya. Concorda un programma di lavoro su misura delle sue forze: visita quotidiana ai malati dell'ospedale, messa domenicale in due stazioni secondarie. Per muoversi, occorre sempre che qualcuno l'aiuti; da solo, non riesce nemmeno a infilarsi le scarpe. Eppure, indomabile, cerca di rendersi utile. P. Corazza lo ricorderà nell'omelia funebre: "Aveva certamente un grande coraggio. Coraggio fisico, che gli permetteva di affrontare sforzi molto duri per la sua infermità. Nemmeno noi giovani possiamo a volte celebrare tre messe la domenica, con quel clima: lui lo faceva. Mi ha raccontato che quando ha avuto la sua ultima paresi, si è accorto alla consacrazione di quello che stava succedendo: ma è riuscito a portare a termine la messa prima di chiedere di essere portato in stanza. Coraggio psicologico, che gli permetteva di affrontare certe situazioni per altri di noi imbarazzanti. Con poca conoscenza della lingua, riusciva a fare ore di catechismo e molta conversazione.

Era sicuro della sua vocazione missionaria. Nonostante i suoi problemi di salute, ripeteva: mi sono fatto missionario per lavorare, morire anche, se occorre. E fino a quando ha sentito che la vita gli era promessa, si è sempre ripreso; anche dalle condizioni più difficili. Vorrei ricordare un piccolo particolare che mostra il suo speciale attaccamento alla vita: la curiosità, anche per le cose in apparenza superficiali. Faceva parte di questa curiosità anche l'hobby per le foto. Fotografava tutto, dalle pettinature delle donne alle cattedrali".

In maggio, improvviso, si verifica un nuovo blocco renale, con paresi. Neanche ad Afanya riescono a fargli più di tanto, per cui i medici consigliano il rientro urgente. Intuisce che la cosa è grave: "Allora mi dovete rimandare in Italia? Per me l'Africa è finita".

Questa volta Verona gli si presenta proprio come l'ultima tappa. Mentre l'estate trascorre lenta, si rende conto che non riesce a riprendere quota. Si rassegna all'evidenza e cerca di decifrare con fede quanto gli sta accadendo. A P. Maser, che lo visita, dice, fra l'altro: "Si pagano tutte... le anime".

Ogni tanto affiora l'uomo che niente ha mai fermato. In certi momenti è tentato di prendersela con chi gli sta attorno. Poi si riconcilia e ripete preghiere di accettazione. È così che ha concluso la sua corsa. P. Neno Contran

Da MCCJ Bulletin, n.162, aprile 1989, pp. 59-67

******

GIOVANNI TRIVELLA e le culture africane

Da bambino sognava di morire martire, invece il martirio l’ha trovato in una lunga immobilità a causa della malattia. P. Trivella era nato a Verona il 5 dicembre 1925. Dopo aver frequentato le scuole pubbliche, entrò tra i Comboniani diventando sacerdote nel 1949. Nel 1951 era in Africa, precisamente a Naandi in Sudan. La missione era ancora da costruire per cui, il primo lavoro di p. Giovanni e del suo compagno p. Parisi, fu quello di tracciare la strada che arrivava alla collina dove sarebbero sorte la casa, la chiesa e le scuole. Terminato il lavoro, gli venne chiesto di andare a Yubu dove rimase per 12 anni.

Fin dai primi mesi di missione p. Trivella si rivelò subito intraprendente, desideroso di conoscere gli Azande, la loro cultura, i loro costumi, non superficialmente, ma in profondità. Questo di conoscere la cultura dei popoli tra i quali visse e lavorò divenne il suo pallino. Lavorò anche materialmente, soprattutto con i ragazzi della scuola, con i catecumeni e con i cristiani. Lavorava e faceva lavorare. Il suo lavoro era soprattutto apostolico: scuola, catecumeno, safari e contatto continuo con la gente.

Nel 1958 si fanno sentire i primi dolori alla spina dorsale. La spondiloartosi anchilopoietica gli calcifica la spina dorsale e lo costringe a camminare sempre più piegato in avanti. A chi gli dice di curarsi risponde che deve lavorare ancora di più perché sente che il suo tempo sarà breve.

Il clima di persecuzione sempre più aperto nei confronti delle missioni che si era creato negli anni che seguirono l’indipendenza del Sudan non scoraggiò p. Giovanni. “Le conversioni aumentano, ma il vento che spira non è buono. Malinconia, tristezza, previsioni nere qualche volta ci assalgono. Confidiamo nel Signore. Siamo nelle sue mani”.

Imprigionato per aver usato il registratore fuori di chiesa (lo usava per le sue interviste sugli usi e i costumi della gente) fu portato nel carcere di Yambio, a 210 chilometri dalla missione. “Per sedere mi occorre uno sgabello o un tronco d’albero. In mancanza di una sedia che mi fu sempre negata, mi appoggiavo al muro e scivolavo a terra proteggendomi con le mani per non rompermi la spina dorsale. Mi alzavo con l’aiuto di un compagno di cella che mi tirava su. Il tetto della prigione era di zinco, bassissimo e, durante il giorno l’ambiente diventava un forno. Di notte avevo freddo e mi si paralizzavano le gambe. Non riuscii mai ad avere una coperta. Di notte le cimici scendevano a migliaia a succhiarci il sangue. Io non ci vedevo perché mi avevano tolto gli occhiali, ma avevo entusiasmo bastante per spronare i miei compagni a resistere. Non c’era alcuna apertura oltre la porticina di sbarre. La cella misurava tre metri per cinque, ma due servivano da latrina”.

Il 14 febbraio 1963, 71 giorni dopo l’arresto, arrivò da Khartoum l’ordine che p. Giovanni doveva essere liberato. Tornò in Italia. Alla notizia che quattro dei comboniani appena giunti in Congo erano stati uccisi, scrisse subito al Padre generale. “Sono pronto ad andare al loro posto”. Invece gli si aprirono le porte del Togo. “Sono contento di partire; sento rinascere in me la gioia della vita missionaria e ogni mattina dico al Signore che se nascessi mille volte, mille volte mi farei missionario”. Si buttò anima e corpo nell’evangelizzazione, nelle visite ai villaggi, ai xcatecumenati, agli ammalati e intanto parlava con la gente, interrogava e prendeva nota degli usi e dei costumi perché voleva conoscere a fondo il popolo che era diventato il suo popolo.

Ma il pensiero del Sudan occupa la parte più intima del suo cuore e, nel 1976 riuscì a tornare in Sudan, nella sua vecchia missione. Per prima cosa andò a trovare i suoi amici di prigione poi, per non essere preso dalla polizia,passò il confine del Sudan col Congo e si fermò nella missione di Duru, dove c’era una forte presenza di Azande. Ad un certo punto riuscì a portare i valori della vita zande nella pastorale e nella liturgia sacramentale.

Nel 1982 dovette rientrare precipitosamente in Italia per un brutto blocco renale. Subì tre interventi e, quanto tutti lo dichiararono spacciato, egli chiese di ripartire per l’Africa facendo arrabbiare i medici dell’ospedale. Andò nuovamente in Togo dove il clima era più adatto alla sua salute. “Mi sono fatto missionario per lavorare e per morire anche. Infatti un altro blocco renale lo costringe a rientrare a Verona: “Sto pagando tutte le…anime” disse ad un amico. Morì il 18 settembre 1998. Aveva 62 anni. P. Lorenzo Gaiga