Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

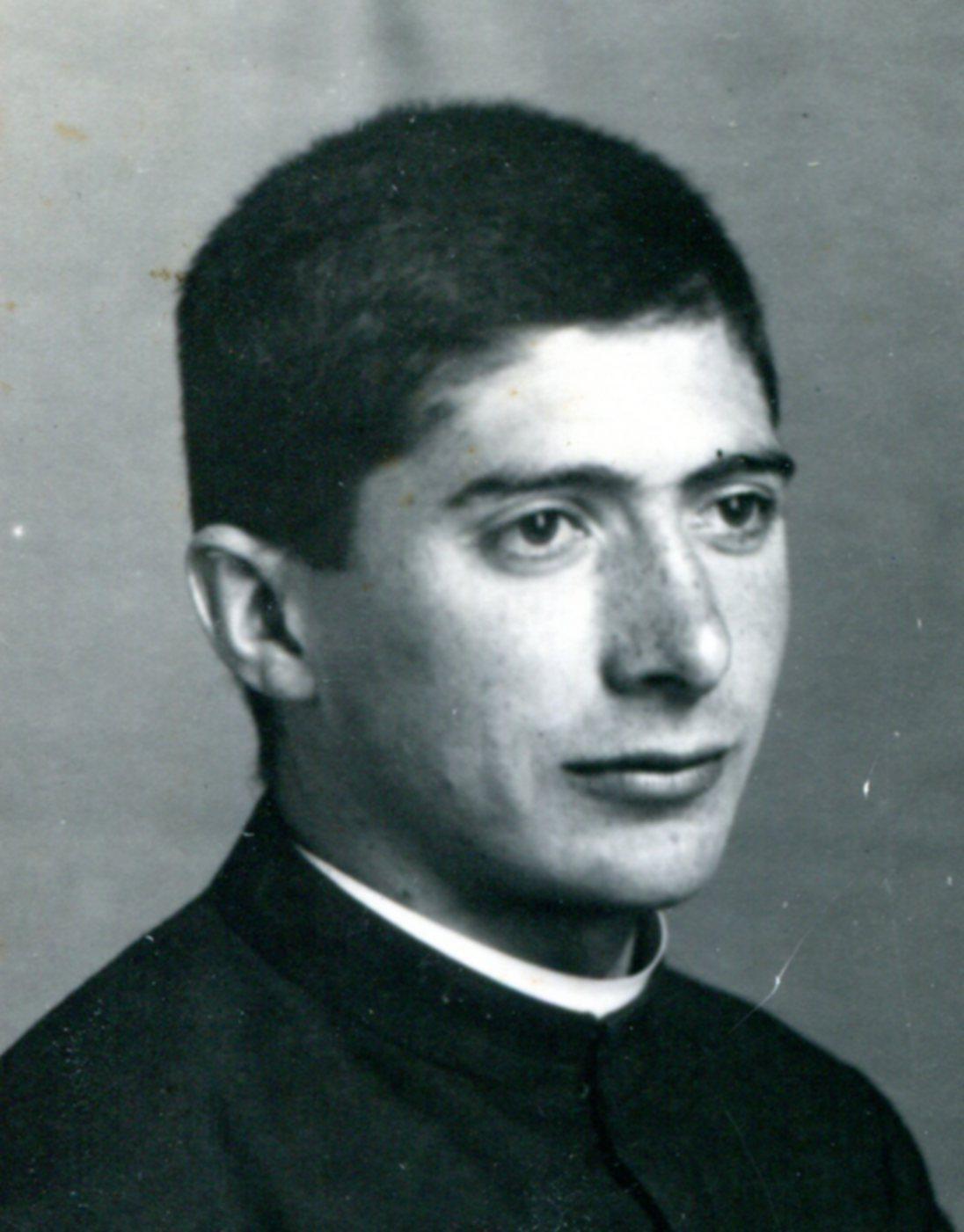

Zanini Roberto

P. Roberto Zanini morì a Khartoum per embolia polmonare lunedì 16 agosto 1976 alle 16.30. Da dieci giorni aveva sofferto per la frattura dell'anca sinistra causata da una caduta, e difficoltà di respiro. Negli ultimi tre giorni non pensava che alla morte, né valsero parole di incoraggiamento e gli sforzi per farlo mangiare e alzare dal letto. La caduta e conseguente frattura della gamba non era dovuta a malore, ma a una disattenzione, come talora gli capitava: nel sedersi non si accorse che mancava la sedia.

Era nato a Rocca Pitigliana di Riola di Vergato, frazione del comune di Gaggio Montano, provincia e diocesi di Bologna, il 6 maggio 1901, e lo stesso giorno era stato battezzato. Attratto dall'ideale missionario, quand'era ancora nel seminario minore di Bologna, dopo la terza media entrò nell'Istituto Comboni di Brescia, frequentando le due classi ginnasiali al Collegio Arici. Fu sempre brillante in matematica e materie affini; stentava invece in italiano scritto e in latino e greco, con le loro complicazioni di casi e coniugazioni, e per distrazione commetteva frequenti errori di ortografia. Gli capitava di dover scrivere due o tre volte in bella copia compiti o lettere a persone distinte. Emerse invece in filosofia, e fu sempre il primo in teologia in una classe numerosa del seminario di Verona. Entrò nel noviziato di Savona nel 1918, e vi emise i primi voti il 1° novembre 1920, passando poi a Verona.

Cinquanta anni d'Africa

Ordinato sacerdote nel 1925, 12 luglio, nel dicembre dello stesso anno raggiunse Wau nel Bahr el GhazaI, e per due anni fu addetto alla scuola. Nel 1928 passò a Mboro, ma in seguito a un incidente nel 1928 fu trasferito a Khartoum, come procuratore, nella comunità dell'episcopio. Questa era allora la nostra unica casa nella capitale, con l'adiacente scuola delle Suore, e la chiesetta provvisoria, nei locali dell'allora chiusa prima scuola maschile, dove ultimamente P. Zanini aveva la sua camera.

Si stava allora celebrando il processo ordinario per la beatificazione di Mons. Daniele Comboni, e P. Zanini vi partecipò come notaio, portandosi allo scopo anche ad Assuan. Nello stesso tempo, per interessamento di P. Capovilla, P. Bini e P. Pietro Villa, il Superiore Generale, P. Paolo Meroni, decideva l'apertura del Collegio Comboni a Khartoum come scuola secondaria affidata alla Congregazione, e P. Zanini ne fu il primo economo e amministratore, mentre i Fratelli del S. Cuore, della provincia canadese, ne assumevano con competenza l'insegnamento.

Nel 1931 P. Zanini assumeva anche l'incarico di procuratore per le missioni del sud, fino al 1937. Partecipò in quell'anno al Capitolo come delegato, e dal nuovo Superiore Generale, P. Antonio Vignato, fu mandato in Cairo come amministratore, prima alla casa del S. Cuore, e dal 1939 a Zamalek (Gesira), dopo la costruzione della casa e chiesa. Quando in seguito questa fu eretta in parrocchia, P. Zanini ne fu il primo parroco. Si trovò quindi ad affrontare i gravi problemi conseguenti alla seconda guerra mondiale in Egitto, dove rimase fino al 1953, quando partecipò al Capitolo generale come Superiore regionale d'Egitto.

Dal 1953 al 1960 tornò al Collegio Comboni di Khartoum, come direttore e superiore della comunità. Nel 1960 passò a Omdurman come parroco. Nel 1965 fu nominato parroco della cattedrale di Khartoum, Vicario Delegato e amministratore del Vicariato, fino al 1968, quando conservò solo l'incarico di economo vicariale. In quel periodo si manifestarono i primi sintomi di disturbi cardiaci, per cui venne inviato in Italia per curarsi. Ma appena rimessosi volle ritornare per prestare la sua assistenza, specialmente per le confessioni, in parrocchia e per i religiosi. Venne nuovamente in Italia nell'estate 1975, in condizioni piuttosto allarmanti, ma avendo ripreso le forze volle ritornare a Khartoum, per continuare quel tanto di ministero che riteneva poter ancora prestare. L'accennata casuale disattenzione ne accelerò la fine.

Il democratico Malatesta

Per ricapitolare in pochi punti la figura di P. Zanini, forse si dovrebbe anzitutto sottolineare la sua personalità. Chiunque l'ha conosciuto, specialmente da giovane, ricorderà le spiccate caratteristiche che lo mettevano subito in evidenza: espansivo, cordiale, gioviale, burlone, accorto, furbo, diplomatico, cauto, discreto, temporeggiatore, paciere; sapeva lasciar correre, non andava tanto per il sottile, mai schiavo della lettera, cercava di lasciar vivere, indulgente, per non disgustare nessuno.

Alla fine della prima guerra mondiale lo scolasticato di Verona era aumentato di numero (c'erano filosofi e teologi insieme), e nella casa madre risiedeva la direzione generale. Il lasciar correre o la troppa severità avrebbe potuto creare delle difficoltà. P. Vignato superiore, per evitarle, scoprì in Zanini la persona adatta, e lo nominò «bidello» degli scolastici. Fu un successo; il «suo governo» passò alla storia. Il suo era un regime «democratico»; quando rivolgeva la parola agli scolastici, li chiamava «popolo»: e con una parola, un cenno al momento opportuno, chiedendo un favore a chi sapeva che non glielo avrebbe negato, con qualche dimenticanza (e le sue dimenticanze divennero proverbiali, tanto che qualcuno insinuava che dimenticava quello che non lo interessava, mentre ricordava quanto gli stava veramente a cuore!) otteneva dagli scolastici tutto quello che voleva. Il comm. Caruso, questore di Verona, dal fiuto finissimo, che come vicino di casa conosceva tutti, padri, scolastici e fratelli, ne era entusiasta e si faceva ogni tanto raccontare qualche fatterello in dialetto bolognese; lo chiamava «Malatesta», e «arruffapopolo», ma gli voleva tanto bene, (come del resto a tutti i comboniani, che ammirava per la loro serietà e dedizione alla causa missionaria: volle essere sepolto nella nostra tomba nel cimitero di Verona, che ci fu concessa dietro suo interessamento).

Fisionomia spirituale e morale

La vocazione missionaria e religiosa fu un altro elemento basilare nella vita di P. Zanini. Non credo abbia mai avuto dubbi sulla vocazione, neanche in momenti critici; e se il ministero e le sue molteplici occupazioni lo trovarono sempre pronto e disponibile, questo non fu mai a scapito delle sue convinzioni religiose e degli impegni della vita consacrata come praticata nel nostro Istituto. Se negli anni del noviziato e scolasticato egli manifestava questo attaccamento nel fervore tipico dei primi anni e di quel periodo storico, più tardi andò man mano assumendo una tale convinzione da diventare granitica e di «stretta osservanza». E questo non solo per il tempo che dava alla preghiera, ma per tutto il suo modo di vedere e pensare. Fino all'ultimo restò fedele, per esempio, alla visita del pomeriggio (suonava egli stesso la campana), e quando, anche dopo lunga attesa, arrivava in chiesa un qualche confratello, iniziava regolarmente le preghiere a voce alta, distinta, come aveva sempre fatto fin dal primo giorno del suo noviziato nel lontano 1918. Non si può dire che P. Zanini fosse aperto a nuove correnti spirituali, che sembrava neppure avvertire, tanto era convinto della bontà dell’educazione religiosa e teologica ricevuta. Questo può aiutare a valutare la sofferenza di alcuni anziani, turbati da alcune novità, e mostrar loro il dovuto rispetto. Questa la sua fisionomia spirituale. Ma le sue doti si esprimevano anche in due altre direzioni. Si è già accennato al suo successo nello scolasticato per il suo fare conciliante, riuscendo a prevenire o rimediare situazioni critiche o incresciose. Tale caratteristica lo accompagnò sempre, tolti gli ultimi anni in cui la perdita di contatti e le sue forze declinanti lo avevano reso piuttosto insofferente e talvolta caustico nei suoi giudizi. Fu sempre pronto a prendere le difese di chi soffrisse, specialmente se ingiustamente, a passar sopra a certe situazioni, e a far coraggio a chi fosse mesto o afflitto, e aveva occhio clinico per rendersi conto al primo sguardo se c'era qualcosa che non andava, per indisposizione o altro motivo. E aveva sempre il suo bel sorriso, la parola pronta, lo scherzo, la barzelletta, per cui spesso riusciva a smontare eventuali attacchi, a far dimenticare pene o preoccupazioni. All'occasione, sapeva anche darla ad intendere, e si trovava a suo agio nell'ambiente orientale, mutuandone con disinvoltura espressioni e atteggiamenti.

Le sue doti resero un ottimo servizio alla Congregazione e alle missioni come procuratore e amministratore, sia a Khartoum che al Cairo. Non che fosse sempre preciso; gli capitava di sbagliare qualche cifra, di addebitare due volte la stessa fattura, e cose del genere; ma raramente s'ingannava negli affari. Aveva occhio per giudicare la qualità della merce, e per sapere se un cliente, impiegato o mercante, meritavano fiducia. Difficilmente qualcuno riusciva ad imbrogliarlo, più difficile ancora che non se n'accorgesse, e allora sapeva rifarsi o prendere le debite distanze.

A servizio delle missioni

Queste sue doti gli tornarono opportune soprattutto durante la seconda guerra mondiale, quando in Egitto si trovò davanti al pericolo di vedere confiscato quanto l’Istituto vi possedeva. Con tempestivi ricorsi a fidati consiglieri, autorità e ambasciate, riuscì a fornire tutti i documenti necessari per fare dichiarare tutto proprietà della S. Sede; poté così versare regolarmente i sussidi convenuti alle missioni. Chiunque altro avrebbe fatto certo altrettanto, come già si era fatto durante la prima guerra mondiale, se pure in circostanze differenti; ma P. Zanini vi era forse meglio preparato per capacità ed esperienza, che seppe sfruttare con accortezza e non poco sacrificio. La Congregazione e le missioni gliene devono essere grati.

Parecchi anni dopo la guerra due sacerdoti inglesi parlavano ai nostri Padri di Stillington con la massima stima di P. Zanini che avevano conosciuto durante un corso di esercizi che lui aveva predicato ai Cappellani militari del Medio Oriente.

Si potrebbero ricordare molti episodi caratteristici dell'uomo. Ma sarebbe troppo lungo e qui fuori luogo. Una cosa però non può assolutamente essere ommessa: nonostante la sua iniziale difficoltà nelle lingue classiche (che dimenticò assai presto) studiò invece con passione le lingue che man mano riteneva necessarie per il suo lavoro: l'inglese lo imparò un po' alla volta per conto proprio, continuandone lo studio per anni; il francese lo studiò a Khartoum e al Cairo per ragioni di ministero (molti orientali parlano il francese come seconda lingua, e i cattolici educati in scuole francesi tenute da religiosi se ne servono nelle loro preghiere e per la confessione). P. Zanini le imparò entrambe in modo da poterle usare correttamente, anche per la predicazione, seppure il suo vocabolario non fosse molto copioso. Ma studiò, con accanimento si può dire, l'arabo, per anni e anni, per poter insegnare il catechismo agli alunni di lingua araba a Khartoum, e in Cairo quando l'arabo divenne lingua obbligatoria per tutti nei documenti ufficiali, e riuscì a poterla usare, parlando anche in pubblico in lingua letteraria. P. Zanini aveva orecchio per le lingue, e i suoi sforzi furono ampiamente compensati. Un motivo di più per ricordarlo qui, in un tempo in cui si parla tanto di «incarnazione». Non si potrà mai capire un popolo se non se ne conosce a fondo la lingua e le caratteristiche. Su questa linea P. Zanini dovrebbe trovare oggi numerosi imitatori.

Da Bollettino n. 114, settembre 1976, pp. 60-64