Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

Martedì 6 marzo 2018

Papa Francesco affronta spesso il tema della mondanità spirituale e la definisce “il più grave problema della vita consacrata oggi”. In questa prospettiva – dice P. Carmelo Casile, missionario comboniano –, ho appena terminato di rielaborare una riflessione sul numero 58 della nostra Regola di Vita, dove ci vien detto con chiarezza che “il missionario proclama il messaggio evangelico anzitutto con la testimonianza personale e comunitaria dei consigli evangelici”. Certamente “la testimonianza della vita evangelica del discepolo missionario mediante la professione dei consigli evangelici” è l’unico antidoto contro il virus della “mondanità spirituale”, che insidia ancora oggi la vita dei consacrati. Ho cominciato a interessarmi e a riflettere su questo argomento molti anni fa, inizialmente nel noviziato di Santarém (Portogallo), poi in quello di Huánuco (Perù), e ultimamente nello Scolasticato di Casavatore (Italia). Sono arrivato così al presente elaborato, che forse può essere utile a qualcuno che ha la pazienza di leggerne almeno qualche parte, in questo anno in cui vogliamo rivisitare la Regola di Vita.

LA TESTIMONIANZA DELLA VITA EVANGELICA

del discepolo missionario

mediante

la professione dei consigli evangelici

«Il missionario proclama il messaggio evangelico anzitutto con la testimonianza personale e comunitaria

dei consigli evangelici e con la pratica della carità secondo lo spirito delle beatitudini».

Regola di Vita, n° 58

dei Missionari Comboniani

«… Una luminosa testimonianza di vita evangelica

è il primo e fondamentale apostolato dei religiosi nella Chiesa».

Giovanni Paolo II,

Lettera ai religiosi di America Latina, 3

INTRODUZIONE:

TESTIMONIARE - TESTIMONIANZA - TESTIMONE

Testimoniare vuol dire “affermare la realtà di un fatto, dando alla propria affermazione tutta la solennità che esigono le circostanze. Un processo, una contesa, sono il quadro generale di una testimonianza”. Essa comporta due aspetti:

- una dichiarazione, una comunicazione relazionata con gli avvenimenti dei quali il testimone possiede una conoscenza basata nell’esperienza;

- questa dichiarazione generalmente è fatta in funzione di una persona determinata: con la sua deposizione il testimone si pronuncia in favore o contro una persona. Testimonianza, per tanto, significa azione e deposizione di testimoni.

Testimonianza o meglio “dare testimonianza” designa quella parola per mezzo della quale una persona invita un’altra ad ammettere una cosa come vera, fidandosi del suo invito come garanzia prossima di verità, e della sua autorità come garanzia remota.

Così la testimonianza è garanzia prossima di verità, perché il testimone per lo stesso fatto che invita a credere, fa appello alla fiducia e si impegna a dire solo la verità; si impegna a non tradire questa fiducia e promette essere sincero e verace.

La parola del testimone deve divenire per chi non ha visto, il rimpiazzo della sua esperienza. La testimonianza, esigendo una intensità di fiducia che si misura dai valori che si rischiano con essa, coinvolge non solo l’intelligenza, ma anche in gradi differenti, la volontà e l’amore.

Testimonianza esistenziale vuol dire uno stile di vita, un modo di comportarsi, che suscita negli altri alcune domande: Chi sei? Perché sei così? Perché operi, ti comporti, fai così?

Testimone è quella persona che può affermare un evento per propria diretta conoscenza; per tanto porta prove, dimostra, è affidabile e afferma l’autenticità della verità che essa vuole testimoniare oltre che con la parola e con i fatti a volte anche con la propria vita.

Gli Apostoli furono testimoni della morte e della resurrezione di Gesù Cristo, proclamandole con la parola di fronte al mondo intero, vivendo secondo questa testimonianza e facendo della loro vita un essere che si dona per il Signore Gesù e l’avvento del suo Regno.

In effetti, Gesù trasformò i suoi discepoli in suoi testimoni; per questo sono stati scelti e chiamati a partecipare nella sua vita terrena per tre anni fino all’ora suprema della sua morte e risurrezione.

E i discepoli furono testimoni di Cristo e trasmisero ai nuovi discepoli la stessa esigenza.

Essere cristiano alle origini del cristianesimo voleva dire prima di tutto dare testimonianza di Cristo, della sua opera in mezzo e in favore degli uomini. La testimonianza fu presentata dagli Apostoli come il fondamento dell’adesione al Signore Gesù, l’essenza della vita cristiana e così fu intesa e vissuta dalle prime generazioni cristiane.

La testimonianza cristiana è una conseguenza dello Spirito ricevuto (At 1,8; Gv 15,26). È una manifestazione della presenza di Dio, dell’Uomo-Dio in noi; della sua grazia, del suo amore, della sua azione divina dentro e fuori di noi. È inoltre un elemento essenziale, caratteristico di tutta la Chiesa, di tutti i suoi membri, in ogni tempo e luogo. Questa testimonianza affonda le sue radici nell’intima unione tra Cristo e la sua Chiesa, tra il Signore Gesù ed ogni battezzato. E siccome la Chiesa è un corpo articolato in distinti gradi, nella varietà di mansioni e differenti missioni, come chiaramente sottolinea il Concilio Vat. II, è necessario che questa testimonianza sia data al Signore Gesù da ciascuno nella propria funzione.

È per questa ragione che nei Documenti Conciliari il tema della testimonianza è come la chiave di tutto l’insegnamento conciliare: l’ ”aggiornamento”, il rinnovamento e l’autenticità della vita della Chiesa si possono effettuare solo nella fedeltà, integrità e autenticità della testimonianza che essa dà al Signore Gesù.

La Regola di Vita si mette in questa prospettiva e al numero 58 afferma che “il missionario proclama il messaggio evangelico anzitutto con la testimonianza personale e comunitaria dei consigli evangelici” (cfr. RdV 23).

Questa testimonianza non proviene da una decisione strategica nostra, ma dall’iniziativa dell’amore gratuito con la quale Dio-Padre chiama a sé quelli che egli vuole per mandarli a portare il suo nome alle nazioni (RV 20).

Questa chiamata del Padre alla consacrazione per la missione si concretizza nella sequela del Figlio suo Gesù Cristo, (RdV 21; 21.1), «il quale, vergine e povero, redense e santifico gli uomini con la sua obbedienza fino alla morte di croce» (RdV 22).

“Tutto l’amore che il Padre vuole riversare sul mondo, sull’umanità ferita e oppressa dal peccato per redimerla e ridonarle vita e libertà, ha un volto e un nome: Gesù di Nazareth, figlio di Dio, suo Cristo, nostro Salvatore.

La Vita Consacrata ha il suo fondamento non nell’istituzione di un ordine o in qualche specifica parola di Gesù, ma in Gesù stesso, fin dal suo primo essere presente nel mondo (nel concepimento verginale nel seno di Maria). Gesù, Parola del Padre, è il consacrato, totalmente casto, povero, obbediente, è modello e principio di ogni vita consacrata, ed è al tempo stesso il missionario del Padre. Quindi, in un certo senso, la realizzazione della vita consacrata “precede” l’annuncio “storico” del Vangelo. Questo fa capire meglio quanto siano inseparabili il concetto autentico di consacrazione e di missione: l’uno implica l’altro e si illuminano a vicenda” (Sr M. Irene Bersani, smc).

Questa consacrazione dal e al Padre seguendo Gesù Cristo, è vissuta dal missionario mediante la professione pubblica dei Consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza. Così può conformarsi di più a Cristo, “il quale, vergine e povero, redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza fino alla morte di croce” (RV 22).

Per tanto, viviamo la nostra consacrazione per la missione mediante la professione dei consigli evangeli (RdV 20) come conseguenza della chiamata a seguire il Signore Gesù (RdV 21; 21.1), che ci seduce a tal punto da riprodurre, riattualizzare il genere di vita verginale, povera e obbediente, che Egli si scelse per sé al venire in questo mondo e propose ai suoi discepoli, e che la Vergine Madre sua abbracciò (cfr. LG 44 b; 46, b).

E vivendo così, rendiamo più palpabili, più visibili, più corporei, i valori del regno da Lui annunciati; Regno posto sotto “riserva escatologica”, cioè, vissuto nella attesa della pienezza finale.

È chiaro allora che ciò che siamo deve trasparire, irradiarsi nella nostra vita quotidiana.

Da qui nasce una caratteristica essenziale della vita missionaria consacrata religiosa come è la nostra: la visibilità costituita dai voti pubblici e dalla vita comunitaria, avendo come unica meta il servizio missionario (RdV 22-23).

I voti, in virtù del loro carattere pubblico, devono esprimere socialmente sia l’annuncio dei valori evangelici sia la denuncia delle situazioni contrarie al Regno di Dio.

In questo senso la testimonianza per mezzo della pratica dei voti è il nostro primo apostolato. E anche il nostro primo dovere.

Mediante la professione pubblica dei voti diveniamo uomini pubblici. E gli uomini pubblici sono tenuti a vivere d’accordo con ciò che professano di essere e con i discorsi e le cose che fanno: «L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (EN 41).

Nel contesto della Vita Religiosa a volte si può parlare di una “irreligiosità dei religiosi”. L’espressione certamente è paradossale, ma la fortuna del paradosso sta proprio nel fatto che oggi la Vita Religiosa manifesta la sua maggiore fragilità nel punto più essenziale e rappresentativo, cioè nell’opacità del vissuto dei voti, che la indebolisce nella dimensione della testimonianza.

Le cause di questa insufficienza della Vita Religiosa sono varie.

Anzitutto c’è la tendenza a considerare finita la formazione per l’identità religiosa con la Prima Professione. Dopo un Noviziato pensato più o meno come una parentesi, a volte vissuto più sulla sabbia che sulla Roccia, il religioso si dedica a tempo pieno all’attività intellettuale per prepararsi alla missione alla quale tanto aspira, e in fine entra con tutto il suo essere nel servizio missionario, e quindi nella realtà umana, nei suoi problemi: sente, vive come gli altri, che non hanno fatto la Professione Religiosa. Così poco a poco l’identità religiosa diviene sempre più impercettibile. Non si tratta di tiepidezza o disimpegno, ma dello sviluppo unilaterale e sproporzionato di altri valori della Vita Religiosa, soprattutto apostolato e solidarietà con il mondo.

Tra noi Comboniana questa situazione si acuisce quando si discute se siamo prima missionari e poi anche religiosi e viceversa. La nostra Regola di Vita ci dà una indicazione qualificata, prospettandoci una “Vita consacrata missionaria religiosa comboniana”.

La consacrazione che si esprime nei voti è un dono gratuito di Dio-Padre (RdV 20). Lo sviluppo di tanta grazia richiede un forte dinamismo ascetico, fatto di aiuto fraterno, di continuità. C’è chi afferma che la durata normale per lo sviluppo pieno di una vocazione religiosa è di 40-60 anni (P. Federico Ruiz, OCD). Lungo tutto questo tempo la vocazione continua a fluire, a estendersi esternamente e interiormente. Ma ha bisogno di un clima e di un ritmo adeguati per l’approfondimento e l’assimilazione personale. Altrimenti, invece di entrare nella via della crescita, si entra nella via dell’involuzione, che comporta una forma di stagnazione, di regressione, nel cammino dello spirito. Allora il religioso si ingabbia nel sottosviluppo della sua consacrazione, nel nanismo della vita religiosa.

Nella vita del religioso la maturazione nel vissuto dei consigli evangelici si realizza negli anni del suo pieno sviluppo apostolico, cioè dopo il periodo dell’iniziazione. Il momento della Professione Perpetua è il momento in cui il giovane religioso consacra la sua vita a Dio con l’entusiasmo tipico della sua età; ma tale consacrazione dovrà essere ratificata e resa effettiva nella monotonia e nelle prove della vita quotidiana, così che affiori con tutte le sue ricchezze e contrassegni ogni passo del religioso lungo l’intero arco della sua esistenza. Per tanto, il peso della maturazione nel vissuto dei voti viene a cadere sugli anni della maturità del religioso, cioè, quando normalmente viene considerato già una persona adulta. Da qui risulta evidente l’importanza e l’urgenza del discernimento spirituale permanente, che mantenga la vita del religioso in movimento fedele e creativo verso una sempre più piena identità religiosa.

È dolorosa la perdita di tante vocazioni, anche nel nostro Istituto. Ma dobbiamo prendere coscienza della perdita più grave e più dannosa: le tante vite religiose che perseverano in situazione di stagnazione o di regressione nell’identità religiosa. Questo danno è molto grave e pregiudiziale, così come avviene nella vita sociale, dove la maggiore perdita economica non proviene principalmente dai “disoccupati”, ma da coloro che hanno lavoro e non lavorano o lavorano soltanto in modo mediocre, a loro piacimento.

*** /// ***

Per cercare il significato e cogliere la necessità della testimonianza nell’evangelizzazione, nelle riflessioni che seguono ho attinto all’articolo di Abilio Pina Ribeiro, Testemunho pessoal don votos na vida apostolica, in Resposta a Deus na castidade, popreza e obediencia, pp. 203-221.

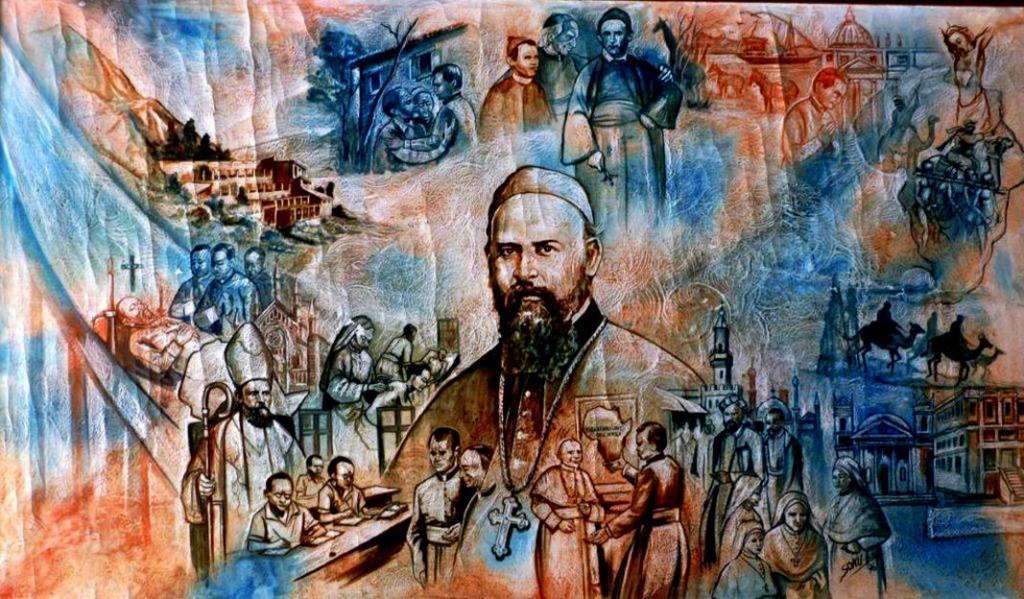

Con queste riflessioni ci proponiamo di prendere in mano la nostra vita di missionari religiosi, per renderci conto se è vita e se è religiosa, e con l’aiuto di Dio e sotto la guida di san Daniele Comboni impegnarci più a fondo perché sia davvero più vita e più religiosa in tutta la sua pienezza e nell’arco di tutta la nostra esistenza, coscienti e grati a Dio che ci ha chiamati e consacrati mediante i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza per fare dell’evangelizzazione la ragione della nostra vita (RdV 10; 20; 56) anzi tutto con la testimonianza persona dei consigli evangelici (RdV 58).

Vedremo in primo luogo la funzione testimoniante dei voti considerati globalmente. Ci soffermeremo dopo su ciascuno di essi. Termineremo sottolineando alcune condizioni, perché la testimonianza sia comprensibile ed efficace. L’accento cadrà sulla dimensione personale, senza la quale la dimensione comunitaria non trova alimento e possibilità, tenendo in conto che la dimensione comunitaria è anch’essa essenziale.

Per approfondire il tema, sono illuminanti i testi seguenti:

- Evangelica Testificatio, Esortazione apostolica del beato Paolo VI, 29 giugno 1971

- Evangelii Nuntiandi, Esortazione Apostolica del beato Paolo VI, 8 dicembre 1975, soprattutto i nn. 21; 41; 69

- Carta Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II a los Religiosos y Religiosas de América Latina con motivo del V Centenario de la Evangelización del Nuevo Mundo, 29 Junio 1990

- Discorso di Papa Francesco alle partecipanti all'assemblea plenaria dell'U.I.S.G., 8 Maggio 2013

- Omelia di Papa Francesco nella Messa per la "Giornata dei seminaristi, novizi, novizie e di quanti sono in cammino vocazionale", 7 Luglio 2013

- Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita Consacrata, 28.11.2014

- Comboni – Consacrazione: essenza e falsi dilemmi, Sr M. Irene Bersani, smc

- Essere missionari al tempo di Papa Francesco, P. Enrique Sánchez G. mccj, Luglio 2013

- Santa Messa per i Consacrati, Omelia del Santo Padre Francesco, 2 febbraio 2018

1.

FUNZIONE TESTIMONIANTE DEI VOTI IN GENERALE

«La vita consacrata nasce e rinasce dall’incontro con Gesù così com’è: povero, casto e obbediente. […] Così, mentre la vita del mondo cerca di accaparrare, la vita consacrata lascia le ricchezze che passano per abbracciare Colui che resta. La vita del mondo insegue i piaceri e le voglie dell’io, la vita consacrata libera l’affetto da ogni possesso per amare pienamente Dio e gli altri. La vita del mondo s’impunta per fare ciò che vuole, la vita consacrata sceglie l’obbedienza umile come libertà più grande. E mentre la vita del mondo lascia presto vuote le mani e il cuore, la vita secondo Gesù riempie di pace fino alla fine, come nel Vangelo, dove gli anziani arrivano felici al tramonto della vita, con il Signore tra le mani e la gioia nel cuore» (Papa Francesco, Omelia 2 /2 / 2018).

La prima impressione che si ha è che la società attuale, anche dentro la Chiesa, non dà molta importanza ai religiosi in quanto tali, non chiede loro grandi cose per quello che sono. Normalmente l’attenzione si fissa su ciò che fanno.

C’è chi spera da essi che si prendano cura dei loro figli nei collegi o nelle scuole, che curino gli infermi in case di salute, assistano le persone anziane nelle case di riposo. C’è chi spera che essi tappino buchi nelle missioni, nelle parrocchie senza pastore, nei quartieri senza chiese. C’è chi li considera agenti di promozione umana in ambienti poveri. E, ciò che è più grave e sconcertante, è che gli stessi religiosi finiscono per adattarsi e così accreditare queste aspettative, deteriorando molte volte la loro vera identità.

Tra le tante ragioni di tale deterioramento per cui la testimonianza dei religiosi diviene opaca e poco convincente, c’è la minaccia di due errori o virus fatali: a) l’identificazione del carisma con il progetto apostolico o con le opzioni operative fatte all’interno del progetto stesso, fino a ridurlo a quella dimensione di esso che ci interessa di più; b) un malinteso concetto di consacrazione.

Il primo riguarda i Religiosi in generale e quindi anche noi comboniani, il secondo appartiene forse in esclusiva a noi comboniani/e, perché pare che sia nostra creatura.

a) Identificazione del carisma con il progetto apostolico

L’errore sta nel fatto che si coglie il dono dello Spirito Santo in modo riduttivo e prevalentemente se non semplicemente funzionale. Questo modo riduttivo di considerare il dono dello Spirito (= il carisma), ricevuto per mezzo di san Daniele Comboni, impoverisce il missionario, fino a portarlo alla perdita dell’identità vocazionale (cfr. AC ’91, 11.3); porta, infatti, a far perdere di vista nella vita quotidiana il versante mistico-spirituale e comunitario e il corrispondente cammino ascetico per interiorizzare il carisma in modo integrale.

Un carisma, infatti, è come un mosaico ideato dallo Spirito Santo: la sua originalità va cercata nel suo insieme e anche e soprattutto nella relazione tra le parti che lo compongono, nel modo come ogni elemento si coniuga con gli altri. Come in un mosaico anche in un progetto carismatico ogni elemento suppone l’altro e lo determina in una reciprocità di causa ed effetto.

Il carisma missionario comboniano (RdV 1-9) poggia su tre pilastri, da cui nasce l’identità del missionario comboniano o la personalità comboniana:

- (=> esperienza di Dio in Cristo mediante la professione dei consigli evangelici: esperienza mistica): RdV 2-5; 20-35; 46-55;

- (=> vita comunitaria - senso di appartenenza): RdV 10-19; 36-45;

- servizio missionario (=> progetto apostolico): 56-79.

Il pericolo di cogliere il carisma in modo riduttivo e prevalentemente se non semplicemente funzionale è presente anche tra noi Missionari Comboniani.

Rileggendo gli Atti Capitolari dal 1985 fino al 2015 e altri documenti dell’Istituto, respirando l’aria delle nostre comunità, si ha l’impressione che tra noi comboniani circoli l’immagine di una vita missionaria simile a quella di un militante cristiano o di un attivista sociale, che è celibe e che sceglie di vivere con altri, che lottano per una causa comune in favore dei più deboli. Sembra che sia passato in secondo piano il fatto che la nostra vita missionaria, nasce come risposta alla chiamata di Dio che ci consacra in Cristo Gesù per portare il suo nome alle nazioni (cfr. RdV 20-21), a partire dai più svantaggiati, “specialmente riguardo alla fede” (cfr. RdV 5), con il rischio di giocarsi la vita per la Verità e la Giustizia (cfr. RdV 60-61).

P. André Manaranche ci ricorda che nella vita dell’apostolo di Gesù la funzione (= apostolato) e la vita (= discepolato) coincidono rigorosamente, per cui “siamo discepoli missionari”, a meno che non vengano separate dalle nostre astrazioni. L’intima compagnia con Gesù unifica l'esistenza apostolica, impedendo che “lo strafare per Lui” la scristianizzi insensibilmente e la renda una semplice vita generosa (= filantropica).

Da questo fatto lo stesso autore deduce che una vita apostolica separata dalla compagnia di Gesù, Maestro e Signore, è insignificante. In questo caso la critica mordace in nome di Gesù contro la società non è conseguenza della partecipazione alla funzione profetica di Cristo, per cui è una critica inutile che nasce da uno zelo apostolico aggressivo e amareggiato.

Visto da quelli che stanno al di fuori, l’apostolo senza la compagnia di Gesù dà credito all'idea che l'Apostolato è l'infame sfruttamento di una persona da parte del suo Dio: un Dio austero che le dà frustate, imponendole uno stile di vita e ritmi di lavoro che sterilizzano ogni felicità. Allora, il discepolo che suscita una simile riputazione verso il suo Maestro e Signore, invece di essere suo testimone, finisce per diffamarlo precisamente quando è convinto di servirlo [Cf A. Manaranche, Come gli Apostoli, Queriniana 1972, p. 89].

Lo zelo eccessivo o esclusivo per alcuni valori morali essenziali di cui l’umanità ha urgente bisogno – come Giustizia/Pace e Conservazione del creato o l’“opzione per i poveri”, ecc. – può far dimenticare al missionario che nella sua attività di evangelizzazione è chiamato ad impegnarsi nella “liberazione integrale dell’uomo”, cioè in quella liberazione che “trova il suo compimento e consolidamento nella piena comunione con Dio Padre e tra gli uomini” (RdV 61); se ciò non avviene, fa sparire dall’orizzonte dell’attività missionaria l’urgenza dell’annuncio del Mistero di Gesù di Nazaret, Figlio di Dio e Salvatore del mondo (cf (RdV 59), e dimenticare o annebbiare la dimensione salvifica della consacrazione religiosa (cf. RdV 22; 46; 58).

b) Un malinteso concetto di consacrazione

Un secondo errore fatale sta nel fatto che tra noi Comboniani circoli un malinteso concetto di consacrazione; sembra che la consacrazione si trovi in una situazione di penombra, soprattutto perché è legata alla forma giuridica della “Vita Religiosa”. Allora si sente ribadire che la vita religiosa non era presente all’inizio della nostra storia come missionari, e quindi per noi è qualcosa di laterale in rapporto alla missione, e costituisce un ostacolo all’apostolato. Nasce così la tendenza a vivere separatamente la vita religiosa e la vita missionaria, dando enfasi all’una o all’altra secondo i propri punti di vista. Per questo, quando entriamo nel discorso della necessità di tornare alle radici, sorge spesso la questione se siamo prima religiosi e poi missionari o viceversa, a quale delle due realtà bisogna dare il primo posto, ecc.

In una sua riflessione pubblicata il 30 luglio 2013 su “comboni.org”, dal titolo “Cammini di riconciliazione nella nostra storia di Istituto”, P. Alberto Pelucchi, Vicario Generale, ci poneva una domanda-provocazione: - “Religiosi” o (solo) missionari; le due cose assieme, oppure…?, e riassumeva la questione in questi termini:

«Da quando sono entrato nei Missionari Comboniani è stato uno dei temi e dibattiti più ricorrenti di cui posso fare memoria. Così come innumerevoli sono le ragioni che mi sono state presentate pro e contro l’una o l’altra tesi. Facendo appello alla volontà del Fondatore in una prima istanza, poi riveduta e corretta alla luce di nuove lettere e testimonianze. “Partire dalla missione”, si sente spesso dire. “Sì, però la Regola di Vita parte dalla vita religiosa e solo poi si arriva alla missione”, notano altri. Di quale missione parliamo poi? La missione vissuta in modo molto individualistico o come comunità in cui si condivide tutto? “Tutto ma non tutti i soldi, lasciatemi dire”, specificano altri. “Attenzione allo spirito fratesco da cui Comboni metteva in guardia i suoi”, aggiungono altri, e via dicendo.

Non so se oggi siamo arrivati a una vera sintesi o se la questione è stata semplicemente messa da parte, in stand-by. È un conflitto che ha portato a frutti e richiami buoni, ma che, ho il sospetto, ha anche offerto scusanti a debolezze e fragilità che avevano e hanno a che fare più con la natura umana che con il desiderio di maggiore fedeltà alle chiamate ed esigenze della missione e della vita religiosa».

Questa costatazione fa eco alla Ratio Missionis (Settembre 2012). In essa, nel nostro darci da fare per trovare nuovi spazi di missione, ci viene segnalato il fatto che questo nostro sforzo sarà insufficiente, se ci manca il coraggio di includere anche le “periferie esistenziali” di casa nostra. Una di queste periferie ce la indica al n. 3.1.3, dove rileva che “se, da una parte, concordiamo sull’importanza di una sana vita spirituale, dall’altra, si denota come la nostra spiritualità sia debole e incerta e ciò comporti delle pesanti conseguenze”. Tra le varie conseguenze si stigmatizza il fatto che “si vive una certa schizofrenia tra il fare missione e la nostra dimensione di religiosi consacrati, tra fede e vita”. Per superare questo ostacolo viene suggerito che “ogni comboniano si impegni in una lettura feconda della RdV” e “la comunità faccia una lettura continuata per una riflessione condivisa”.

Eppure la Lettera del Consiglio Generale per il centenario delle prime professioni religiose, 1887-1987, dà una risposta esauriente a queste perplessità. Afferma, infatti, che “la missione postula la consacrazione”, rifacendosi alla consacrazione nella mente del Comboni, alle origini dell’Istituto Comboniano, alla riflessione dei Documenti Capitolari del Capitolo Speciale del 1969 sul ritorno alla “Ispiratio Primigenia” (DC ’69, pp. 11-12), alla dottrina del Concilio Vat. II e al successivo magistero sulla Vita Consacrata, che sono confluite poi nella Regola di Vita del 1979. [Lettera per il centenario delle prime professioni religiose, 1887-1987, Consiglio Generale, Roma 26/6/1987]. Ma sembra che questa lettera ha ottenuto scarso successo…

Può darsi che ciò è avvenuto perché questo disaggio non è esclusivo del nostro Istituto, ma proviene dal fatto che per molto tempo nella Chiesa si è considerata la vita di tipo contemplativo o monastico come l’ideale a partire dal quale bisognava comprendere ogni specie di vita religiosa, anche quella di vita attiva: l’essenziale era costituito dall’insieme delle “osservanze” di preghiera, di ascesi, di vita comune. Avvenne allora che nelle Congregazioni dedite all’apostolato, l’azione apostolica non fu integrata alla consacrazione nella vita religiosa, ma fu considerata come una specie di aggiunta necessaria certamente, ma più o meno appiccicata, poco amalgamata alla “vera” vita religiosa di osservanze, e dunque capace di esporre il religioso a delle sollecitazioni di ordine diverso e quindi a porsi la domanda se viene prima la vita religiosa o la missione. Si temeva perfino che la vita missionaria potesse far perdere la vocazione religiosa…

Daniele Comboni, come Fondatore non diede spazio a questa ambiguità, fondando la vita dei suoi missionari sulla consacrazione per la missione, convinto che lo stile di vita doveva essere determinato secondo le esigenze della missione. Dava così un nesso intrinseco tra la vita spirituale dei suoi missionari e il loro apostolato, e ci rispondeva fin da allora che ciò che viene prima è una buona coerenza tra questi due poli. Ma ciò non impedì che la mentalità dualistica tra consacrazione e missione si infiltrasse tra le fila dei suoi missionari e continuasse poi quando l’Istituto fu trasformato in Congregazione religiosa fino ad oggi….

È naturale che quando ciò avviene e nella misura in cui avviene, nascono disagi a livello individuale e comunitario. Non c’è dubbio che davanti a questa situazione di tensione, per mantenere e approfondire l’identità dell’Istituto Comboniano nei suoi membri e nelle sue strutture, è indispensabile una visione chiara e unitaria della vita missionaria comboniana nelle sue dimensioni esistenziali e nelle sue dinamiche apostoliche.

1.1 In primo luogo, la testimonianza della vita religiosa è una confessione di Dio

I religiosi, mediante le grandi decisioni impresse nella loro carne e nei loro cuori, nella loro maniera di possedere e nella forma di organizzare la propria vita, proclamano che Dio occupa in essi il promo posto, che la loro vita è vita centrata in Dio.

La professione dei consigli evangelici, infatti, è estrinsecazione della consacrazione, che comporta una donazione totale del fedele a Dio sommamente amato, così che viva per Dio solo (LG 44a; PC 5a). La Vita Consacrata è di fatto, anzitutto, ordinata a far sì che i suoi membri si uniscano a Dio (PC 2e), vivano per Dio solo (PC 5a), abbiano di mira unicamente e sopra ogni cosa Iddio (PC 5e), prima di ogni cosa cerchino ed amino Iddio (PC 6a), si occupino solo di Dio (PC 7), alimentino in sommo grado la carità verso Dio (PC 8a).

È ciò che la tradizione benedettina intendeva con l’espressione cercare Dio. È ciò che san Francesco afferma nella Regola, proponendo la povertà come un restituire tutto a Dio. Nella povertà e anche nella castità e nell’obbedienza, restituiamo a Dio il primo posto, che tendiamo a rubargli per esaltare noi stessi, cercando di prevalere sugli altri e accaparrando egoisticamente le cose che ha creato per tutti.

La verginità nasce perché Dio ci attrae, ci seduce. Un religioso limpidamente casto proclama con la sua vita che Dio è amore, felicità piena.

La povertà ci porta a Dio come fonte di tutte le cose, alla certezza che tutto sta nelle mani di Colui che veste i gigli del campo e alimenta gli uccelli del cielo.

Liberandoci dal possesso egoista, ci apre alla visione delle creature come doni che devono circolare, come fratelli e sorelle, che Dio pone al fianco del nostro cammino. Invita così alla lode, alla fiducia, alla fraternità.

L’obbedienza attesta che Dio non è un rivale, un concorrente della libertà umana, un despota dalla volontà capricciosa e terribile. Nella obbedienza si proclama Dio come Padre, provvidente e saggio, che ha un disegno di amore su ogni persona e che lo realizza chiamandoci a partecipare al suo piano di salvezza dell’umanità.

È questa affermazione di Dio nella nostra vita che ci porta ad accettare lo stile di vita di Gesù Cristo. La sua verginità, infatti, era la dichiarazione della sua incondizionata donazione al Padre e agli uomini; la sua povertà, la proclamazione che la sola sua eredità era il Padre e gli uomini; la sua obbedienza, la prova che la sua unica passione era la volontà del Padre, che consiste nella salvezza dell’umanità.

E così come Dio si manifestò attraverso la verginità, la povertà e l’obbedienza di Gesù di Nazareth, così anche noi, per mezzo della professione dei consigli evangelici, prolunghiamo la presenza di Gesù nel mondo e con Lui apriamo il cammino, perché l’Invisibile si faccia visibile, l’Altissimo prossimo, l’Eterno presente nel tempo, perché la nostra e l’altrui gioia sia piena (cfr. 1Gv 1,1-4).

Sta qui la prima testimonianza dei voti: rendere visibile Dio in un mondo sempre più opaco, sempre più prigioniero della sua autosufficienza. Il nostro progetto di vita che tocca le radici più profonde della persona – tendenza alla sessualità-amore, all’avere e al potere – annunciano Dio come nostro unico amore, nostra ricchezza, nostra piena realizzazione.

1.2 In secondo luogo, la testimonianza mediante la professione dei voti incide sulla vita della Chiesa

La Vita Religiosa è chiamata a esercitare uno stimolo su tutti i cristiani, animandoli a vivere con slancio le esigenze della vita battesimale (LG 44c).

È un servizio urgente e insostituibile. Il cristiano, infatti, trova difficoltà a contenere l’offensiva delle “vanità” che lo disumanizza, assediandolo con sempre maggiore accanimento. È suggestionato e stordito a causa delle infedeltà e delle idolatrie: sesso come incontro sessuale sfrenato fuori da ogni senso di responsabilità, sete di dominio sull’altro, di successo, di ricchezza: “vali in quanto sei denaro, vali in base al denaro che hai” (Patrizia, una senza tetto).

E questa è una minaccia anche per il popolo povero e semplice, in mezzo al quale normalmente viviamo, che è condizionato dai mezzi di comunicazione.

Quanto più la Chiesa si vede tentata dal materialismo, diffuso a larga scala, da orizzonti mondani, tanto più sono necessari uomini e donne, baluardi solidi, che resistono agli attacchi della moda e alle suggestioni del tempo, che siano punto di riferimento nel momento dello sbando, che siano “ capaci di svegliare il mondo” (Papa Francesco)..

Il cristiano, anche se superficiale e tiepido, ascolterà la chiamata a vivere il Vangelo, se constata che ci sono battezzati come lui che lo vivono in modo peculiare, non perché sono obbligati, ma perché aderiscono al Signore Gesù con adesione libera e sincera. La persona consacrata dimostra a ogni battezzato che i cammini della fede sono ancora viabili, che è possibile, per fedeltà al Signore, rinunciare a ciò che agli uomini di oggi sembra irrinunciabile. E così i voti ricordano le dure ma vitali esigenze del Vangelo, gridano che Gesù Cristo non ci redense con oro e argento, ma con il caro prezzo della donazione di sé dal momento dell’Incarnazione nel grembo della Vergine Maria fino alla morte in Croce. Testimonianza molto attuale anche questa, perché non mancano nella Chiesa “molti nemici di Cristo”, molti che pretendono zuccherare il Vangelo, sostituire il cammino del Calvario con strade asfaltate o autostrade. Vissuti autenticamente, con gioia e semplicità, i voti sono la sottolineatura forte, estrema, violenta, della spogliazione e della rinuncia richiesta ad ogni cristiano.

Sta qui un notevole servizio che siamo chiamati a prestare ai fratelli che vivono nella tribolazione della carne, nelle necessità economiche, nella dipendenza sempre più pesante della organizzazione sociale, sorretta dal tornaconto dei più facoltosi.

1.3 In terzo luogo, la testimonianza mediante la professione dei voti si ripercuote sulla società

In questa società immersa nelle realtà visibili, piena di scetticismo davanti ai valori spirituali, stordita da un’infinità di suoni e immagini suadenti; società che organizza il Pianeta Terra come patria definitiva e ha deciso che niente esiste al di sopra dell’uomo e che “scarta” i piccoli e gli sfortunati.

In questo ambito la castità limpida dei religiosi può essere un correttivo o una forza di segno contrario all’insensatezza dell’erotismo e dell’egocentrismo, che valuta ogni cosa in funzione di se stesso. Appare come fattore di orientamento alternativo di tutte le energie umane al servizio dell’amore di Dio e del prossimo.

La povertà può essere vista come un correttivo e una forza di segno contraria alla ricerca del benessere materiale al di sopra di tutto. La testimonianza di una vita austera, lontano dalla superficialità borghese, ci abilita ad annunciare la beatitudine della povertà anche ai ricchi, a sensibilizzarli riguardo alla miseria in cui vive la maggior parte dell’umanità, soprattutto in alcune aree del mondo, e a denunciare le ingiustizie, a lavorare per formare una coscienza morale e politica in favore dei più poveri ed esclusi della società.

L’obbedienza può funzionare come un correttivo e una forza di segno contraria a un’dea impazzita di libertà, all’insaziabilità libertaria, cioè all’esercizio della libertà a esclusivo vantaggio dell’individuo e quindi senza responsabilità, alla rivendicazione di diritti senza contropartita di doveri. L’obbedienza invece fonda un tipo di convivenza dove la produzione e l’efficienza non costituiscono il fine ultimo, dove la solidarietà permette la realizzazione di grandi cose e di piani comuni per il bene comune, dove l’autorità è a servizio dell’unità e del bene comune.

D’altra parte, viviamo in una società, il cui futuro si delineerà attraverso una serie di impegni di liberazione, che si possono aggruppare intorno ai seguenti assi: liberazione dall’onnipotenza del potere: movimenti in favore di una società sempre più democratica, inclusiva, quindi contro ogni forma di ”colonizzazione culturale” e quindi di totalitarismo e di discriminazione…; liberazione dall’onnipotenza della ricchezza: movimenti per la Giustizia, la Pace e la salvaguardia del Creato; liberazione dall’onnipotenza del sesso: movimenti che continuano a lavorare in favore della liberazione della donna e delle pari opportunità, che lottano per l’eliminazione della tratta delle donne e della violenza contro di esse, ecc.

Questi movimenti costituiscono indicatori per il cristiano, espressioni della volontà di Dio, segni dei tempi. I voti significano un “Sì” a quanto di umano essi contengono e un “No” alle nuove idolatrie disumanizzanti del sesso, del denaro e del potere.

La verginità mentre ci fa solidali con chi rifiuta di essere usato come puro oggetto di piacere, allerta contro le infiltrazioni radicali che esaltano la più indiscriminata e illusoria liberazione nel campo sessuale.

La povertà, spingendoci ad abbracciare la causa dei poveri, ci apre gli occhi davanti agli inganni della società opulenta, retta dall’ossessione dell’avere sempre di più e dal benessere, che finisce per creare più povertà nel mondo: ricchi, pochi e sempre più ricchi, e poveri sempre più numerosi e sempre più poveri.

L’obbedienza, mettendoci al fianco di coloro per il quali l’obbedienza non è virtù ma dura necessità e forma di schiavitù, ci previene contro le soluzioni prive di solidarietà o incapaci di autodisciplina.

I voti danno così un apporto ora di annuncio, ora di denuncia, ora di solidarietà, ora di critica, ora di stimolo, ora di avviso. E dicono a tutti che lo sforzo per la trasformazione della società comincia dalla lotta contro il peccato personale, contro l’ “io” aggressivo, intollerante e prevaricatore.

Il religioso vuole e deve dimostrare che “il mondo non si può trasfigurare e offrire a Dio senza lo spirito delle beatitudini” (LG 31b).

Il missionario con la proclamazione personale silenziosa dei consigli evangelici provoca una penetrazione progressiva dei valori evangelici nella società dove vive, penetrazione che è già dilatazione del Regno di Dio (RdV 58-59).

D’altra parte questa proclamazione silenziosa è quella che lo raccomanda al popolo, quando annuncia chiaramente e inequivocabilmente il mistero di Gesù di Nazaret, Figlio di Dio (RdV 59).

E quando annuncia il messaggio evangelico, il missionario, oltre che viverlo autenticamente mediante la testimonianza dei voti, dà a conoscere anche, come parte dell’annuncio, la motivazione evangelica della sua consacrazione, che radica nel suo rapporto personale con il Signore (cfr. RdV 21; 26; 26.2).

2.

IL DISCEPOLO MISSIONARIO TESTIMONE DEL SIGNORE GESÙ

MEDIANTE IL VISSUTO PERSONALE DEI CONSIGLI EVANGELICI

«La vita consacrata nasce e rinasce dall’incontro con Gesù così com’è: povero, casto e obbediente». (Papa Francesco, Omelia 2 /2 / 2018).

2.1 Verginità: RdV 25-26

Le verginità non è una fuga da una realtà umana ostile o colta come difficile, neppure un’opzione che ha come primo obiettivo l’efficienza apostolica, ma un’esigenza viva di adesione totale al Signore Gesù.

Come dare la vita per il Signore?

Era questa la domanda dei primi cristiani che, ammirati e commossi davanti al Mistero del Signore che “ha dato se stesso per noi” (cfr. Gal 2,20; Fil 2,2-11), pretendevano imitarlo nello stesso impulso di amore.

La risposta consisteva nel lasciare tutto: la famiglia di origine, una famiglia propria, per darsi completamente, imitando l’annientamento, l’autoespropriazione dello stesso Signore Gesù.

La vita celibe ed austera fu considerata come sostituzione del martirio. Il martirio, suprema testimonianza di una vita data per causa del Signore, rimaneva nella Chiesa attraverso la vita degli asceti, dei monaci, delle vergini.

Entrando nella via di verginità, si sentivano coinvolti in un’avventura di amore che portava all’annientamento di sé.

La persona vergine, infatti, struttura tutti i suoi dinamismi psico-affettivi e le sue relazione intorno alla persona del Signore Gesù. Le fibre più intime, le mozioni più segrete, tutto è orientato dall’amore ardente a Cristo Signore.

Sant’Ignazio di Antochia insegnava che la vergine vive “in onore della carne del Signore”. La verginità, infatti, rinnova, rivive nel mondo di oggi ciò che Gesù visse nella sua carne, nel celibato, cioè nella sua privazione di intimità coniugale, nella sua solitudine, nella sua affettività, segnata dalla sua donazione incondizionata al Padre, dall’universalità del suo amore per il mondo e dal suo coinvolgimento nel dolore e nella povertà degli uomini (cfr. RdV 3.2).

La verginità ha un unico corpo da amare, in cui pensare, al quale dedicare tutta la sua energia. È il Corpo Santo di Cristo, il suo Corpo Risorto, il suo Corpo Mistico, questo Corpo le cui membra privilegiate sono i sofferenti e gli ultimi di questo mondo.

Da Paolo al Concilio Vat. II, dai Padri della Chiesa a Teresa di Calcutta, tutti riconoscono nella verginità una situazione esistenziale favorevole per il servizio degli uomini. Ciò non si riduce ad una questione di disponibilità apostolica. Al contrario, è un avviso che ogni azione apostolica deve andare unita al dono di sé a Gesù Cristo, così come Egli si dedicava interamente al Padre; un avviso circa il fatto che la purezza di cuore è necessaria nell’apostolato, per non impadronirsi delle persone, per non legarci al successo, per non cercare risultati visibili e facili.

È anche un scuola di quell’arte dell’amore che coinvolge tutto l’essere umano, tutte le forze: fisiche, affettive, volitive intellettive. Le persone autenticamente vergini hanno un “cuore liquido” direbbe il Curato d’Ars, cuore esuberante, fiume di misericordia, capace di lenire la sofferenza umana. La verginità «si volge ai malati, agli anziani, ai poveri, agli orfani, alle vedove, alle adolescenti, ai bambini: passa come Angelo luminoso e benefico nelle corsie degli ospedali e dei ricoveri, si china piena di bontà e di pazienza sugli alunni delle scuole, e su la solitudine dei sofferenti, a tergere lacrime sconosciute al mondo, ad accendere sorrisi e sguardi riconoscenti». (Giovanni XXIII, citato da Paolo VI, Omelia del 2/2/ 1974).

La verginità dilata il cuore, rendendolo capace di aprirsi all’umanità intera sotto il mandato del Signore Gesù: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15).

Colui che rinuncia alla genitalità per servire i fratelli, evidenzia che tale energia deve essere orientata in favore della vita, di tutta la vita. Generare una vita può essere facile: i celibi rinunciano a generare figli. Allevare la vita, educarla o socializzarla è un compito più arduo: i celibi assumono questo compito.

Ma la testimonianza della verginità non si esaurisce in ciò che fa. In se stessa deve essere uno stimolo, una sfida, per la Chiesa e per il mondo.

Il popolo di Dio è tentato di dimenticarsi della sua appartenenza a Dio. Perciò, Egli chiama qualcuno che gli appartenga in modo totale ed eloquente; qualcuno, che per il suo particolare stile di vita, ricordi al popolo il suo destino, la sua dignità, il suo Dio, la sua Patria. Anche se misconosciuta e perfino esposta al pericolo, la vita in verginità, per amore del Regno, funziona sempre come stimolo per la coscienza cristiana e per ogni uomo di buona volontà.

L’opzione per il celibato in una società fortemente erotizzata, diviene una realtà inquietante e provocatoria; smentisce coloro che vedono nell’incontro sessuale il massimo della relazione umana, prova che gli amori terreni hanno la possibilità di andare oltre e così cedere il passo all’Amore con A maiuscola.

Ma per avere forza apostolica, di testimonianza, il celibato deve essere maturo. E nella Vita Consacrata l’affettività alle volte ha sofferto notevoli stagnazioni o, per lo meno, non ha fiorito convenientemente, giacché il celibato è stato inteso più nella linea della castità, della rinuncia ascetica, della fuga di quanto si oppone al sesto comandamento, che nella linnea del dono di sé e della generosità nell’amore. Da qui nasce una lista di carenze, che si trasformano in atteggiamenti più o meno routinari in molte persone consacrate: mal umore, aggressività, critiche amare, suscettibilità, pessimismo, poca flessibilità, autoritarismo, facilità per complicare la propria e l’altrui vita.

Invece di canalizzare rettamente la sessualità, si cerca di contenerla, opponendole una diga. Questa energia accumulata si scarica attraverso gli ingannevoli canali menzionati. Persone celibi che si presentano rozze, prepotenti, dure, forse celano una affettività repressa, un impulso amoroso male orientato. Volendo blindarsi contro gli assalti del sentimento, queste persone divengono disumane. Certa asprezza di religiosi che approfittano di ogni opportunità per inveire contro i confratelli o le pecorelle infedeli, può rivelare la deviazione segnalata.

Altre volte invece di reprimerla, si cerca di evaporare l’affettività. Nascono così degli essere umani separati, distanti, arcangelici, felpati. Viene a proposito lo sfogo di Peguy: «Non mi piacciono i beati; non mi piacciono gli uomini che pensano di essere della grazia, perché non hanno il coraggio di essere della terra. Non mi piacciono gli uomini che pensano che stanno amando Dio, perché non amano nessuno».

E non amando nessuno, finiscono per attaccarsi ad una cosa, ad un oggetto, a un canarino, a una pianta, o alla salute, alla buona cucina, al denaro…; o ad un incarico, ad una montagna di parole, a un insieme di idee…; o a passatempi mortiferi… Da queste situazioni nascono le dipendenze, gli abusi, con il seguito delle loro tristi conseguenze…

La verginità, essendo un carisma, ci estroverte positivamente verso gli altri. Invece di chiuderci in noi stessi – nei nostri problemi, lavori, malattie,ecc. – ci proiettiamo verso la comunità e il mondo che ci circonda. La differenza tra il celibato maturo e quello immaturo risiede nell’apertura serena, fiduciosa, paziente e costante agli atri. È il “sangue versato”, il “pane spezzato”, che fanno la l’autenticità del celibato e gli danno forza testimoniante.

San Paolo nella 1Cor, 13,4-7 ci offre un testo molto stimolante per la nostra crescita nel cammino della verginità. Nella misura in cui mediante la preghiera, la meditazione, andiamo integrando nella nostra vita ciascuna di quelle parole, il nostro celibato sarà sempre più luminoso e impattante nelle nostre relazioni umane.

In effetti, questi versetti sono come delle tessere di un mosaico che messe assieme compagno il ritratto del Cuore di Gesù. Ce ne possiamo accorgere se sostituiamo “carità” con la parola “Gesù”, che è solo “carità”….

2.2 Povertà: RdV 27.1; 29; 60-61; 162; 164.2; 165.1; 167

«Per noi è dovere evangelico prenderci cura di loro (dei poveri), che sono la nostra vera ricchezza, e farlo non solo dando pane, ma anche spezzando con loro il pane della Parola, di cui essi sono i più naturali destinatari. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali». (Papa Francesco, Omelia nella Giornata Mondiale dei Poveri, 19/11/ ’17).

La radicalizzazione della povertà nella Chiesa da parte di alcuni battezzati si verifica, per ricordare a tutti una componente essenziale del Mistero di Cristo e una condizione indispensabile per entrare nel Regno di Dio.

Sant’Antonio fugge nel deserto quando vede che il mondo non perseguita più la Chiesa e comincia ad allettare i cristiani, con il pericolo che essi divengano amici del mondo. San Francesco si rende conto che avanza minacciosa la frenesia di arricchirsi. La reazione di questi santi, più che un’opposizione alla Chiesa e alla società, è un’affermazione teologale, chiara e leggibile che per il cristiano “l’unico necessario” è Dio che ci offre le vere ricchezze in Cristo Gesù.

Anche nei nostri giorni è urgente la professione di una povertà rigorosa e testimoniante. La mentalità corrente ci fa domande insidiose: Perché farsi povero, quando è meglio aiutare i poveri a farsi ricchi? Perché tanta sfiducia riguardo alla ricchezza, se è producendola o servendosi di essa che si possono portare i poveri a farsi ricchi?

Israele nel periodo del suo splendore ragionava in questo modo. I beni erano considerati un benedizione di Dio. Ma sopraggiunge la catastrofe: sparisce il Tempio, la monarchia, il benessere. In mezzo alla disperazione e alla povertà, l’israelita scopre allora che Dio è la sua Roccia, il suo Protettore, la sua Eredità. In questo ambiente nasce e si alimenta la vita spirituale dei “Poveri di Jahavè”. In questo ambiente sono cresciuti Maria e Giuseppe, Simeone, Anna. In questo ambiente Gesù è cresciuto come “il Povero di Nazaret” e ha potuto annunciare la Beatitudine della povertà.

La povertà di spirito o povertà teologale, come qualcuno la chiama, ci dice che uno solo è il Signore, una sola la nostra Roccia nella quale depositare ogni fiducia. È sentirsi povero, nullatenente, davanti a Dio; prendere coscienza con gioia che la salvezza ci viene da fuori, dall’Alto, anche se si trovi installata dentro di noi; che noi non siamo la sua sorgente.

Per tanto, povertà a questo punto è distacco e libertà riguardo a noi stessi; la mia salvezza radicale non sta in me ma nell’Altro, a me non resta altro da fare che aprirmi ad essa, cioè all’azione salvifica di Dio, come il mendicante davanti all’elemosina.

Questa povertà teologale o la povertà di spirito non si può dare facilmente per scontata, né si deve supporre che sia più facilmente acquisibile della povertà volontaria reale e dell’opzione per i poveri, che costituiscono le altre dimensioni del voto di povertà. Possiamo avere a volte una relativa facilità per vivere con poche cose e anche per dedicare la nostra vita ai poveri e, tuttavia, sperimentare che tutto questo lo stiamo facendo da un atteggiamento di autoreferenzialità e di peccaminosa affermazione interiore di sé, cioè da una non povertà teologale o di spirito.

Il voto di povertà richiede e include questa prima e indispensabile dimensione della povertà, che ci viene concessa come frutto della comunione con Dio, unico Signore, Roccia che ci salva. Da questa comunione seguirà un paziente e progressivo svuotamento e liberazione di noi stessi. Povertà equivale, così, a liberazione di me stesso e vita centrata in Dio e per Lui (RdV 27 => 46).

Questo primato di Dio nella nostra esistenza siamo chiamati a proclamarlo con la nostra vita povera.

In effetti il mondo di oggi è caduto nell’idolatria della materia, del benessere egoista, e perfino i cristiani si convertono in adoratori di questo idolo. Abbattere il vitello d’oro, come fece Mosè, riusciamo a farlo solo con una vita rigorosamente povera, modesta, che sia segno che il nostro cuore sta in un Altro Tesoro, nel vero Assoluto che è Dio, perché i predicatori comodi sono sospetti. «I capitalisti e i preti dicono che esiste il cielo, dicono che esiste una vita al di là di questa. Ma noi li vediamo così attaccati alla terra da farci dubitare». Così ironizzava Kruschev. Soltanto una vita veramente povera svela il Cielo, le realtà eterne, che gli uomini con le loro realizzazioni materialiste tendono ad occultare.

C’è qui il primo cammino della testimonianza che parte dalla povertà religiosa: gridare come san Francesco: - Mio Dio e mio Tutto, cantare come Teresa d’Avila: -Solo Dio mi basta; esclamare come san Daniele Comboni:- Il Missionario, che non avesse un forte sentimento di Dio ed un interesse vivo alla sua gloria ed al bene delle anime, mancherebbe di attitudine ai suoi ministeri (S 2698).

Ciò significa: distaccarci dalle cose, svuotarci di noi stessi, delle nostre pretese, dei nostri diritti, dei nostri programmi; abbattere ogni idolo perché rimanga solo Dio, le sue esigenze e i suoi piani su di me e sul mondo.

Il secondo cammino va in direzione all’uomo.

Il religioso deve essere un povero che riparte continuamente ricchezze. Come Gesù, che si fece povero pur essendo ricco, per farci ricchi con la sua povertà (2Cor 8,9; RdV 27).

Ricchezze che gli vengono dall’Alto, ma anche le sue ricchezze umane ricevute in dono, coltivate con impegno, perché tutto serva per il Regno di Dio. Inserito nel dinamismo del dono di sé, spartirà tutti i doni che possiede: materiali, culturali, spirituali, il tempo, l’amicizia. Tutto ciò fa con la sua disponibilità, con il farsi tutto a tutti con il suo lavoro. Tuttavia, il suo deve essere un lavoro senza cadere nell’attivismo, nella frenesia dell’attività, senza cercare l’efficienza per l’efficienza. Il religioso è un uomo la cui vita è centrata sull’ “incontro con Dio” (RdV 46), perciò la sua azione nasce e si alimenta di questa esperienza; mai, per tanto, può essere un robot o un frenetico.

Per centrare la sua vita in Dio, il religioso ha bisogno di rispettare i ritmi della sua natura umana e della sua consacrazione: la natura umana si ricostruisce nel sonno, si fortifica nel riposo, si rincontra con se stessa nella calma, si realizza nella comunione fraterna, si esprime nella celebrazione; tutto questo favorisce il dinamismo della consacrazione che, essendo vita centrata in Dio, richiede condizioni psichiche e spazi adeguati per coltivare l’incontro con Dio (RdV 47; 49).

Il lavoro non è segno di povertà quando non si mette in comunità il suo frutto e tutto il resto che lo riguarda: idee, iniziative, piani, successi, fallimenti. L’individualismo nell’ambito economico e nell’attività apostolica contraddice la povertà che si professa.

Non c’è manifestazione di povertà quando non siamo solidali con i poveri, con i loro problemi e le loro condizioni di vita.

Essere solidali con i poveri comunitariamente significa che il nostro stile di vita si assomiglia a quello di una famiglia modesta. Richiede la separazione contabile dell’opera in cui si lavora e la comunità in cui si vive, così come l’elaborazione di un bilancio preventivo annuale, al quale attenersi per le spese. Il superavit, se c’è, deve essere destinato ai fondi comuni di aiuto. Non c’è segno di povertà senza autolimitazione individuale e comunitaria. Il Fondo Comune Totale (FCT), promosso negli ultimi anni nel nostro Istituto, nasce da questa dinamismo ed ha un valore ascetico-mistico, che nasce da una vita centrata in Dio che coglie la sua presenza nella storia e nei volti delle persone con le loro gioie e le loro angosce.

Per questo, il segno più caratteristico della povertà religiosa è l’amore agli stessi poveri. Il religioso autenticamente povero ama quasi istintivamente i poveri. La sua passione per il Signore Gesù, fattosi povero, rende limpido il suo sguardo per scoprire nei poveri “la carne di Cristo”, “i crocifissi della storia”, per individuare in essi le miserie e valutarne le virtù.

Tuttavia alla luce del Vangelo la povertà è una realtà multiforme, che si esprime in varie situazioni; troviamo, infatti, la povertà materiale, la povertà morale, la povertà materiale opzionale, la povertà del cieco di cuore, la povertà del non-evangelizzato, la povertà dello scarsamente evangelizzato, la povertà del post-cristiano, la povertà esistenziale.

A - La povertà o miseria materiale: il povero in senso socio-economico

Il povero in senso materiale (socio-economico) è il dipendente dall’arbitrarietà dei ricchi e potenti. L’estrema insicurezza e necessità di beni materiali è disumanizzante e anche scristianizzante; condiziona, infatti, la crescita della fede cristiana e la sua purificazione da tutte le sue ambiguità o aberrazioni, che le impediscono di essere liberatrice e seguire tutte le dimensione del Regno. Se i poveri corrono il pericolo di perdere “la più grande ricchezza che è Dio” (Messaggio di Puebla,3), non è perché la miseria è incompatibile con l’aspetto religioso della vita, che spesso lo rafforza, ma perché l’estrema insicurezza e necessità di beni vitali predispone alla religione “redditizia” e di necessità primarie.

B - La povertà morale: il peccatore, colui che vive la disumanizzazione del peccato

L’uomo per la sua natura spirituale ed etica può perdere la sua capacità di crescita per mancanza di beni morali: nasce così l’immoralità, o in linguaggio religioso, il peccato; l’uomo così disumanizzato, è peccatore. L’egoismo, l’ingiustizia, l’avarizia, l’odio e l’idolatria del piacere, quando divengono nell’uomo forma di vita, lo disumanizzano, come – in altro modo – lo disumanizzano la fame, l’ignoranza e lo sfruttamento economico.

La miseria morale è intrinsecamente scristianizzante, giacché implica un’attitudine cosciente di avversione ai valori del Regno. Per questo la disumanizzazione del peccato è la più radicale di tutte ed è la più grave.

I peccatori, al contrario dei poveri, non sono identificabili mediante le analisi delle scienze umane e non sono circoscritti in nessuna categoria sociale, economica o culturale.

Il peccatore si trova in ogni categoria sociale, tra i ricchi e tra i poveri. La miseria della povertà e del peccato non sono escludenti. Ciò che si oppone al povero è il ricco (non il peccatore), e ciò che si oppone al peccatore è il santo (non il povero né il ricco).

Tuttavia le due forme di miseria sono relazionate. La povertà è conseguenza delle immoralità e dei peccati degli ingiusti, e la miseria materiale ostacola l’umanizzazione morale e la pratica della virtù secondo il Vangelo.

C- La povertà materiale opzionale: l’autolimitazione

Tra il povero e il ricco c’è il non-ricco, l’austero, colui che vive una vita modesta e che per tanto neppure è povero. Questa situazione umana non è disumanizzante in se stessa, e può essere aperta a un sano progresso o essere assunta per opzione o cultura.

La povertà materiale opzionale è, per tanto, la povertà-del-non-ricco. Questi rimane fuori della povertà materiale e, allo stesso tempo per motivi di fede o di cultura, sceglie per se stesso una vita austera, si impone un’autolimitazione nell’uso dei beni materiali e vive una vita semplice.

Una povertà di questa natura non è per niente miseria umana, nonostante che le ideologie dominanti dicano il contrario o la rifiutino. Anzi la povertà che non disumanizza, è una condizione di umanizzazione se viene assunta come un valore, infatti di questi poveri «è il Regno dei cieli» (Mt 5,3).

È la Beatitudine della povertà proposta da Gesù secondo Matteo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli» (Mt 5,3). Non si tratta qui necessariamente di povertà reale, come al contrario si accentuerebbe in Lc 6, 20: «Beati, poveri, perché vostro è il Regno di Dio».

Dicendo “poveri in spirito”, Gesù sembra indicare quelle persone che per scelta personale non fanno della ricchezza materiale o del successo sociale il proprio obiettivo di vita. Ad esse poco importa che la loro situazione sociale sia modesta: esse pongono la loro speranza solo in Dio ed hanno Lui come unica ricchezza. Per esse, Gesù, unto dallo Spirito Santo, è stato inviato a portare la Buona Notizia (Lc 4,18). Sono due forme distinte, ma i destinatari del Vangelo di Matteo e di Luca sono gli stessi. Qui ha la sua radice la povertà religiosa.

D - La povertà del cieco di cuore

La cecità (= la cecità cuore) è una modalità della nostra condizione di peccatori. Il cieco di cuore è colui che è in errore circa i valori della vita, e non ha coscienza di ciò. La cecità non è il peccato deliberato, ma è legata ad esso: è la forma più alta dell’insensibilità dello spirito. La cecità è non vedere, non percepire il nostro egoismo, le nostre mancanze, i punti in cui dobbiamo progredire. Il peccatore è cieco, anche perché non percepisce il male che è presente in lui. Uscire dal peccato è prima di tutto “vedere”. La conversione comincia con una presa di coscienza, con una luce che si apre il cammino nella nostra cecità.

Siamo responsabili delle nostre cecità, almeno indirettamente, a causa delle nostre negligenze nel ricorrere ai mezzi che ci trasmettono la luce, e che sono contenute nelle fonti della vita spirituale. I peccati incoscienti, le omissioni, l’incapacità di superare crisi e tentazioni, hanno come antecedenti prossimi o remoti la nostra cecità.

Allora comprendiamo perché nei Vangeli la salvezza che Gesù ci porta è spesso presentata come liberazione dalla cecità e come trasmissione della luce. Gesù si presenta come luce che vuole dissipare le tenebre (Gv 1,4-9; 8,12.31; ecc.). Egli è venuto per dare la vista ai ciechi (Lc 4,18; 7,22; Gv 9,1ss.).

La cecità, infatti, è un forma di disumanizzazione, una situazione di miseria umana, che la Bibbia suole chiamare “tenebra” o “oscurità”, e che il linguaggio della spiritualità cristiana chiama “cecità di cuore o di spirito” o semplicemente “cecità”.

Il cieco di spirito è colui che può sbagliare il camino e i valori della sua vera liberazione, giacché non arriva a conoscere la verità, il suo approdo autentico e definitivo e il cammino che porta a questo approdo.

La cecità di spirito si riferisce anche alla condizione morale dello stesso uomo: il cieco non sa discernere circa ciò che deve fare nella sua vita morale. È colui che non sa qual è la sua vera realtà, bisognosa di liberazione, né distingue le sue schiavitù e peccati. Il cieco crede di stare bene quando in realtà sta male; si crede onesto e non lo è; cerca la felicità dove questa non c’è; confonde ciò che è valore con quello che tale non è.

La cecità di spirito è incosciente: il cieco di spirito non ha consapevolezza della sua cecità e per questo non è sempre peccatore. Tuttavia, uno degli effetti del peccato, attaccamenti e difetti, è inquinare e oscurare la mente e il cuore.

Per Gesù la cecità davanti ai valori del Regno, che sono i valori radicalmente umanizzanti, è una grave miseria; è stare nell’ambito delle tenebre, che sono sempre una forma di male.

«Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite:”Noi vediamo”, il vostro peccato rimane… la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce» (Gv 9,41; 3,19).

Per Gesù la miseria tipica della nostra cecità è la nostra insensibilità davanti ad essa, che è una forma di schiavitù umana: «17Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo.18Ti consiglio di comperare da me collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista». (Ap 3,17.18).

E questa insensibilità è di ostacolo alla rettitudine e bontà della nostra vita: «Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate» (Gv 3,20). C’è relazione tra cecità e peccato, tra il modo con cui uno agisce e come vede, tra la prassi e la luce.

Gesù è venuto al mondo come luce (Gv 8,12), che guida ogni uomo verso la vita, liberandolo non solo dal peccato ma anche dall’errore, anche quando sia un errore incosciente; la verità di Gesù libera e umanizza, è il collirio che apre gli occhi del cuore dell’uomo alla verità della vita: «Ti consiglio di comprare da me collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista» (Ap 3,18).

E - La cecità riguarda tutti, anche noi

Tutti noi siamo più o meno ciechi, siamo ciechi personalmente e comunitariamente, perciò anche nella nostra realtà di missionari consacrati abbiamo bisogno di una progressiva purificazione dalla cecità, per progredire nel nostro cammino spirituale di identificazione vocazionale.

Camminare spiritualmente verso la perfezione della carità verso Dio e verso i fratelli secondo le esigenze della nostra Professione Religiosa, è una progressiva purificazione dalla cecità. A volte la cecità arriva da infedeltà passate, e ci impedisce di vedere ciò che dovremo essere capaci di vedere.

Gesù illumina la nostra cecità, sottolinea alcune cause principali che la generano e alcune categorie di persone particolarmente vulnerabili: la ricchezza, il potere, il fariseismo (autosufficienza morale) e ogni genere di ideologia, perché è parziale. E oggi viviamo sotto la minaccia di “colonizzazioni ideologiche e culturali” (Papa Francesco 17/11/’17).

La ricchezza è la fonte più pericolosa di cecità. Non sempre il ricco è peccatore e ingiusto, ma la sua stessa ricchezza è pericolosa, perché, accumulando ricchezza, finisce per mettere lì il suo cuore e la sua fiducia, e a dimenticarsi di Dio e dei fratelli.

Il problema del ricco è la sua cecità, non la sua cattiveria; il ricco è escluso dal Regno non per aver trattato male o ingiustamente Lazzaro, ma per non aver visto Lazzaro che stava vicino a lui e per averlo ignorato.

Il giovane ricco era buono, osservava i comandamenti di Dio, ma quando Gesù tocca il problema della sua ricchezza, si ritira perché la ricchezza gli ha accecato il cuore, così da non permettergli di seguire Gesù. E la tristezza di Gesù non nasce perché si tratta di un ricco sfruttatore e ingiusto, ma per comprovare l’incapacità del giovane a capire. I “Guai a voi, ricchi” nascono dalla misericordia, dalla preoccupazione di Gesù di fronte ad una situazione pericolosa per l’uomo. La denuncia di Gesù ai ricchi va molto più in là della denuncia sociologica: anche se non sono sfruttatori, sono ciechi di cuore e questo è sufficiente per ammonirli con forza e misericordia contemporaneamente.

I cammini per uscire dalla cecità, a partire dal Vangelo e dalla tradizione spirituale sono:

- La preghiera: con l’esercizio costante e prolungato della preghiera, soprattutto con l’ “ascolto della Parola” (cfr. RV 47), arriviamo a capire cose che prima non riuscivamo a capire; la preghiera, infatti, è illuminante e liberatrice.

- L’aiuto dei fratelli: la gente, i nostri confratelli ci questionano e aiutano a uscire dalla cecità, sia coscientemente (direzione spirituale, sacramento della riconciliazione, dialogo formativo, promozione fraterna) sia inconsapevolmente, per osmosi o attrazione.

- La sofferenza e la croce: La sofferenza e la croce ci stimolano a riflettere; quando uno è troppo sicuro di se stesso, è soltanto nella sofferenza e nella crisi che gli si aprono gli occhi del cuore per vedere il cammino della vera vita. Infatti, la crisi, o la prova, è una circostanza difficile della vita, che fa emergere la realtà profonda dell’uomo al di là delle apparenze, spingendolo verso l’autenticità della vita, il superamento di se stesso verso la fedeltà al dono della vocazione.

Per questo la nostra Regola di Vita sottolinea che i missionari si trovano in un processo di maturazione in Cristo che dura tutta la vita e hanno un incessante bisogno di essere evangelizzati e di convertirsi (RdV 85=>99; 54)

F - La povertà del non-evangelizzato: colui che è “doppiamente povero”

Il non-evangelizzato è il carente di fede in Gesù Cristo; è colui che sta al di là delle frontiere dell’esperienza cristiana.

Il non-evangelizzato partecipa della esperienza della tradizione religiosa del suo popolo, che è la sua forma di vivere l’esperienza della salvezza, l’esperienza di Dio e del suo Regno, anche se implicitamente e parzialmente come “a tentoni” (cfr. At 17,22ss.). Il non-evangelizzato non è un peccatore; non è un cieco in rapporto alla “sua verità umana e religiosa”; ma è un cieco nel modo più radicale: infatti, non ha incontrato Gesù, come pienezza della verità, del bene e della libertà, che egli già vive in qualche modo nella sua coscienza (Gv 9,35ss.; GS 22).

L’assenza di questa pienezza di Dio e dell’ideale umano che è Gesù Cristo, è una privazione molte volte incolpevole ma non per questo è meno disumanizzante; la mancanza di fede nel Vangelo sminuisce la capacità normale per arrivare alle forme più umanizzanti e liberatrici dell’esperienza di Dio e del prossimo, così come sono offerte da Gesù. Se il Regno è il futuro del’uomo già anticipato, la limitazione così seria di questo Regno come è l’ignoranza di Colui che è la sua fonte e il suo senso ultimo, non può lasciar di nuocere alla crescita umana.

Non solo la povertà, il peccato e la cecità disumanizzante, ma, lo si ammetta o no, anche la mancanza della fede esplicita nel Dio e Padre di Gesù Cristo, l’errore o una falsa immagine di Dio, influenzano la radice e l’orientamento più profondo dell’essere umano. Ciò si può constatare per il fatto che anche nelle religioni non-cristiane si verificano le forme più radicali delle ambiguità e alienazioni proprie di ogni degradazione religiosa. Tutto questo giustifica l’urgenza sempre vigente, della missione “ad gentes” e la necessità di evangelizzare tutti i popoli (Mt 28,19-20). La missione non solo è un servizio alle religioni, perché accedano alla esperienza piena della verità e del Regno già in questa vita; è anche un servizio all’umanizzazione e liberazione culturale di questi popoli, che soffrono i gioghi e le cecità della mancanza della speranza cristiana.

Da notare, infine, che il non-evangelizzato moltissime volte è anche povero (cfr. RdV 5).

G - La povertà dello scarsamente evangelizzato

È la situazione di colui che è stato evangelizzato e per mancanza di continuità nel processo di evangelizzazione, si trova in una fase di scristianizzazione ed è impedito di vivere la sua fede in pienezza. È la situazione che l’Episcopato Latino Americano con il risveglio missionario dopo il Concilio Vat. II ha individuato nel povero di questo continente e che ormai è riconoscibile presente anche altrove nelle “periferie geografiche ed esistenziali” del mondo attuale.

H- La povertà del post-cristiano

È la situazione di coloro che furono evangelizzati e si scristianizzarono quasi completamente e hanno dato origine alle culture post-cristiane dell’Occidente: (laiciste, capitaliste, marxiste… ) e agli umanismi agnostici o atei. Storicamente sono già comprovabili i loro effetti disumanizzanti, dissimulati in società opulente, potenti e “modernizzanti”.

Il non-evanglizato post-cristiano soffre la povertà di un umanesimo illusorio. Nel disprezzare e ignorare l’esperienza cristiana, ha ridotto il senso della vita e del destino umano.

Una tale grave insufficienza non può che tenere effetti degenerativi in tutta la condizione umana: fantasma della guerra, crescita della povertà senza soluzione, il monopolio del potere e della tecnica intorno ad alcuni privilegiati, il collasso dell’etica nella vita politica ed economica, il fallimento delle ideologie, la dissoluzione dell’etica familiare e sociale. Le classi dominanti del mondo attuale stanno in quest’orbita.

I - La povertà esistenziale

Della situazione di povertà del post-cristiano, nasce una nuova forma di povertà, dove la dimensione economica non è più quella che prevale, è una povertà di ordine esistenziale, che si manifesta come: insicurezza e frustrazione radicale, forme di neurosi, angoscia e solitudine, moltiplicazione dei vizi di “evasione”: drogadizione, alcolismo, erotismo …

Da questa povertà esistenziale nasce un rinnovato interesse per la mistica e l’esperienza religiosa; tale interesse, tuttavia, spesso rimane intrappolato nella disumanizzazione culturale e sociale attraverso l’incremento di sette, dell’esoterismo, di mistiche esotiche, che sono ben lontane dalla mistica liberatrice del Regno. Tale situazione si ripercuote negativamente su tutti gli scarsamente evangelizzati, tra i quali i poveri in alcune aree sono la maggioranza.

L - Testimoniare la povertà evangelica nella situazione socio-culturale odierna

A questo punti ci rendiamo conto che nel mondo attuale, parlando di povertà, bisogna intendere una realtà che prende distinte forme, che si incrociano influenzandosi reciprocamente. L’accento cadrà sull’aspetto materiale e sociale, che ingloba la maggior parte della popolazione mondiale, il cui grido si fa sempre più forte.

Una visione ben articolata dei significati di questa realtà ci viene offerta da Papa Francesco nel n. 5 del suo Messaggio per la I Giornata Mondiale dei Poveri (19 Novembre 2017), dove delinea i mille volti della povertà:

«Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo di poter identificare in maniera chiara la povertà. Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza… La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche perverse del potere e del denaro…. ».

In queste parole sembra che il Papa ricordi e attualizzi in chiave globale la descrizione della realtà della povertà nelle sue varie forme, elaborata dall’Episcopato Latino Americano nel Documento di Puebla (1979). Infatti, nel Capitolo secondo di questo Documento, i Vescovi, delineando la “Visione socio-culturale della realtà dell’America Latina”, trattano l’argomento della “Partecipazione alle angosce” del popolo (nn. 27-50).

Essi costatano che “la situazione di estrema povertà generalizzata acquista nella vita reale dei lineamenti molto concreti”, nei quali sentono di dover “riconoscere le sembianze del Cristo sofferente”, che li interroga e li interpella. Così, dopo aver fatto passare davanti allo sguardo della nostra coscienza una serie di volti segnati dalla sofferenza: sono volti di bambini, di giovani, di indigeni, di afroamericani, di campesinos, di operai, di sottoccupati, disoccupati, di marginati nei “ghetti” delle zone urbane, di anziani …” (31-39), compilano ancora un lungo elenco di altre angosce del popolo che si sentono chiamati a condividere (40-50).

Ma sarebbe una vera miopia, certamente dannosa per gli stessi poveri, se ci limitassimo all’aspetto puramente materiale.

La via per poter identificare in maniera chiara la povertà nelle sue varie manifestazioni concrete e così intraprendere un autentico cammino di liberazione, la troviamo nel Vangelo con la denuncia delle varie forme di povertà che intaccano il cuore dell’uomo rendendolo egolatrico, e con l’annuncio della povertà evangelica, proposta a tutti come cammino verso la Beatitudine. Papa Francesco ce lo ricorda nel Messaggio per la I Giornata Mondiale dei Poveri, dove raccomanda agli stessi poveri “di non perdere il senso della povertà evangelica che portano impresso nella loro vita”(5), e dove esorta tutti a non dimenticare “ che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla beatitudine del Regno dei cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20)” (4).

Per tanto, per dare un risposta alla multiforme realtà della povertà nel mondo contemporaneo alla luce del Vangelo, in nessun momento si può perdere di vista il fatto che i poveri di beni materiali non sono esenti dalla povertà del peccato, dalla cecità di cuore, e dall’insufficienza di evangelizzazione, che impedisce loro la pienezza della fede in Cristo. Non sono neppure esenti dalla povertà del mondo post-cristiano, che penetra nelle loro vite attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione (Computer, Internet, Cellulare, Televisione), della scuola, ecc., trascinandoli verso un nuovo tipo di povertà, che si aggiunge alla loro povertà materiale.

Neppure si può perdere di vista che l’impegno per il povero materiale è una dimensione essenziale del discepolo di Gesù e a maggior ragione del discepolo che fa il voto di povertà, che si traduce anzitutto in accoglienza misericordiosa e solidale dei poveri, con l’obbiettivo aiutarli a superare la loro situazione disumanizzante.

La ragione profonda sta nel fatto che attraverso i poveri Gesù stesso si presenta a noi avendo fame e sete di comprensione e di aiuto di liberazione. Tuttavia l’accoglienza va contemporaneamente unita all’annuncio del Vangelo agli stessi poveri, perché scoprano il loro peccato e la loro cecità di cuore, così che avanzino nella conoscenza e nel discepolato di Gesù Cristo e prendano una posizione critica davanti al mondo opulento disumanizzato e disumanizzante che li opprime doppiamente: con lo sfruttamento socio-economico e con la presentazione di un ideale di vita chiuso ai valori del Regno. L’annuncio evangelico si traduce, per tanto, davanti ai poveri stessi anche in denuncia profetica di una società che crea la povertà e non vuole rimediarla e che riduce il significato della vita e del destino umano.

La fede come esperienza di Gesù Cristo non è un lusso del quale il povero può fare a meno nel suo cammino di liberazione. La non-evangelizzazione sarà sempre una fonte di miserie, e il Vangelo del Regno una fonte indispensabile di umanizzazione e di liberazione integrale (cfr. RdV 60; 61).

Lo stesso atteggiamento di misericordia, di annuncio e di denuncia vale per i poveri-ricchi del mondo opulento, tra i quali ci sono peccatori, non-evangelizzati e soprattutto ciechi di cuore.

Normalmente ci manca sensibilità per questa classe di poveri.

È strano che religiosi, professionisti della povertà evangelica, a volte abbiano più amici nel mondo dei ricchi e dei borghesi che nel proprio mondo che è quello dei poveri. Ma è ugualmente strano che, professando la povertà evangelica, si abbia un atteggiamento di indifferenza o di ostilità verso il mondo ricco-borghese. Ciò avviene forse perché da una parte ci si lascia contagiare dalla cultura dominante e si pensa che l’essere ricco è un successo legittimo, dall’altra perché si è convinti che i ricchi sono semplicemente la causa della disgrazia della povertà disumanizzante nel mondo e quindi si reagisce prendendo una posizione di ostilità, di amarezza e aggressività.

Comunque la mancanza di sensibilità missionaria del religioso verso la povertà dei ricchi, è un’ombra nella sua testimonianza di povertà evangelica, perché è contraria all’esempio di Gesù, che non esclude nessuno dalla sua misericordia e che da ricco che era si fece povero per salvarci e convertirsi in ricchezza per tutti (cfr. 2Cor 8,9).

Gesù, infatti, questiona seriamente la cecità e il peccato del ricco, del potente, del fariseo. I “Guai a voi” delle maledizioni e delle lamentazioni sui ricchi (Lc 6,4-26; 18,24; Mt 19,23;), sono motivati dal fatto che la loro cecità li allontana dal Regno e dalla solidarietà verso i loro fratelli. Il ricco ha perduto il vero volto di Dio, e si è creato un idolo, e ha perduto anche il volto di suo fratello. Per questo, al contrario dei criteri attuali, per Gesù il ricco è degno di compassione e di tristezza: la ricchezza e il potere sono una disgrazia e non un privilegio o un valore da desiderare o invidiare.

A partire dal criterio biblico, il ricco e il potente (ancora di più se è ingiusto) è degno di pietà e compassione e potrà rincontrare il volto di Dio e del fratello se egli stesso pratica la giustizia e la misericordia: Lc 19, 8; Is 58,10.

Tuttavia questa severità di Gesù con il ricco e gli altri disumanizzati dalla cecità è ispirata e avvolta in pura misericordia e non in odio, aggressività e amarezza, e perciò può essere liberante ed efficace.