Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

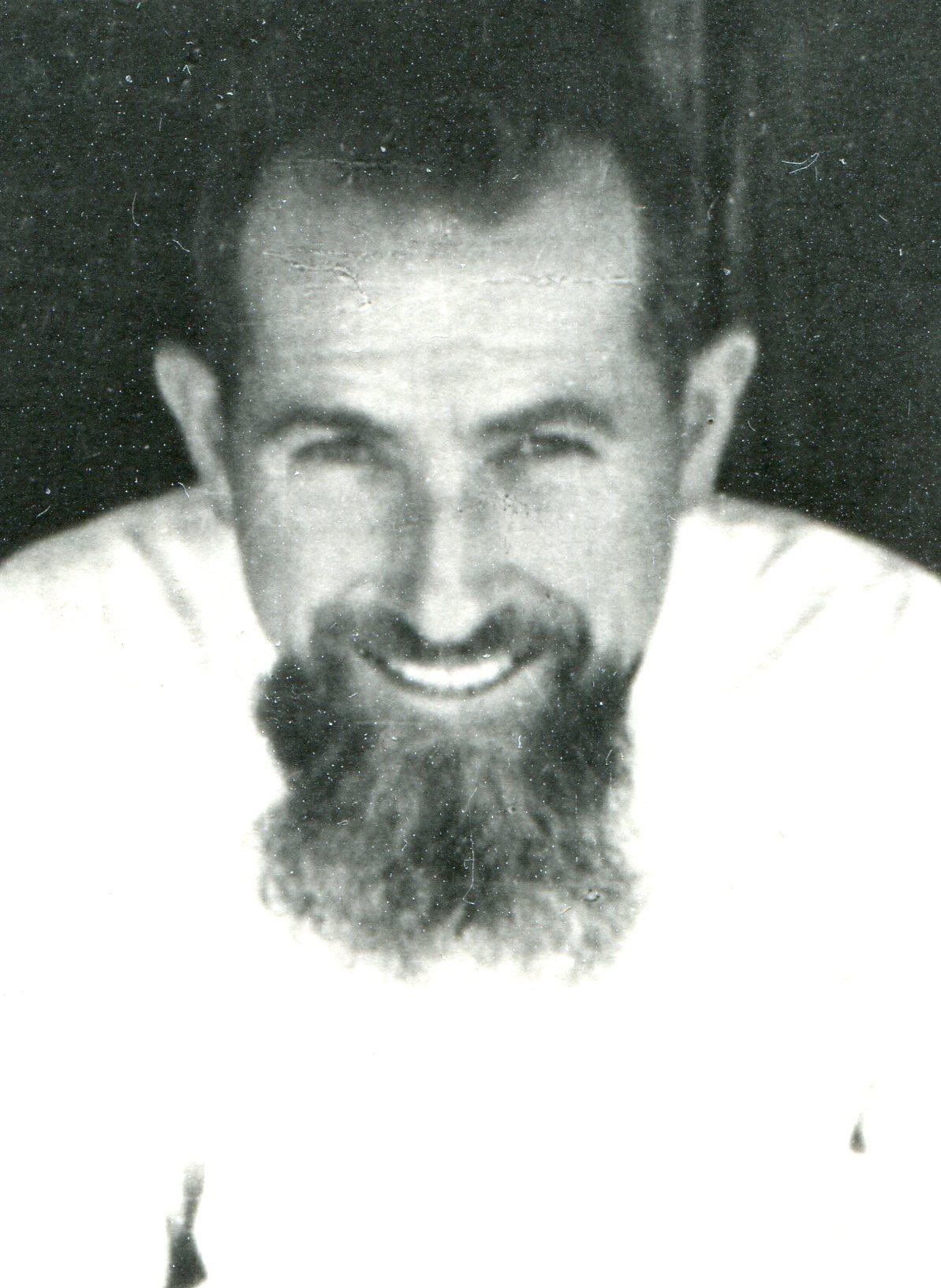

Manfroni Dante

«Secondo me, p. Manfroni non è un uomo ordinario; e forse si erra non poco giudicandolo (come necessariamente si fa) secondo le norme comuni. Ha grandi virtù, stoffa da Santo; insieme ai difetti di certi grandi Santi, registrati se non nelle loro vite, nei libri di storia. Leggo Padre Pro: p. Manfroni, credo, potrebbe imitarlo benissimo nella sua vita, e morire come lui! Pietà, carità generosa, sacrificio; amore di Dio, delle anime; alla Madonna, ecc. - in grado eminente. I suoi difetti: testa dura anziché no; disordinato, non cura bene la roba. Non misurato nelle parole: esse esprimono più quello che gli bolle in mente, che quello che è, la realtà. Le sue affermazioni risultano perciò spesso errate: chi non lo conosce direbbe false. Troppo impulsivo: potrebbe commettere imprudenze...».

Così scriveva nell'aprile 1950 il Superiore della missione di Dem Zubeir (Sudan), dove p. Manfroni si trovava da tre anni. È un chiaroscuro in cui si intravede un abbozzo del suo carattere.

Dante Manfroni di Camporeggiano, presso Gubbio, ha 23 anni e frequenta la terza liceo nel Pontificio Seminario Regionale Umbro di Assisi, quando nel marzo 1940 esprime il desiderio di farsi comboniano. «Una bella vocazione missionaria»: lo raccomanda Don Isotti, Direttore Spirituale del Seminario; e Mons. Ubaldi, Vescovo di Gubbio, aggiunge: «È un buon elemento e farà buona riuscita».

La prima "imprudenza"

Ma la mamma (58 anni) si oppone con tutti i mezzi, il padre (72 anni) un po' meno, il fratello e le sorelle tutti avversi. «Allora – scrive il giovane aspirante a p. Antonio Tedesco, Maestro dei Novizi a Venegono - dovrò partire non soltanto solo e poco provvisto, ma senza il bacio della mamma; sia tutto per il bene delle povere anime che ancora non conoscono Gesù, e la Mamma del cielo mi ridonerà il mancato bacio della mamma terrena. Gesù saprà trovare il modo di dare ai miei genitori quell'aiuto che avrei dovuto dare io». E ancora: «Nonostante tutte le avversità venutemi dai Genitori e da tutti i parenti, mi trovo in una calma ed in una serenità mai provate. Sento il dolore di lasciare i genitori adorati, tutti, perfino le cose che forse appena una volta mi vennero vicino, eppure tutto contemporaneamente mi invita a partire».

Ed ecco la prima delle tante "imprudenze" che p. Manfroni è stato capace di commettere nella sua vita. «Ho pensato di recarmi prima per alcuni giorni al mio Seminario Regionale di Assisi e da lì prendere il volo per Venegono... alla famiglia farò sapere tutto quando già sono a posto; un'altra scappatoia migliore non siamo riusciti a trovarla».

E così, senza tentennamenti né compromessi, a piedi e con mezzi di fortuna, lascia la sua bella Umbria ed entra in noviziato a Venegono. Lo raggiungono le lettere della mamma che, spinta dal dolore della separazione, ricorre a minacce e parole forti; ma lui «mantenendosi sempre uguale di spirito e santamente allegro, si rassoda nella convinzione e comprensione della sua vocazione» (p. Todesco). Fa la sua consacrazione a Dio per le missioni il 7 ottobre 1942 e prende il nome di Giovanni, «l'apostolo prediletto dal Cuore di Gesù che ha avuto cura della Madonna». (In Uganda tutti lo conoscevano col nome di Padre John).

Nel Bahr el Ghazal

Ordinato sacerdote nel 1945, passa un anno come economo nella Scuola Apostolica dì Carraia. Nell'aprile 1947 raggiunge la lontana missione di Dem Zubeir nel Bahr el Ghazal, una delle più dure missioni dell'Africa. La missione è un mosaico di tribù (Banda, Eviri, Shatt, Sopo, Zoke...); c'è la difficoltà delle lingue e delle distanze, senza adeguati mezzi di comunicazione. L'attività diventa febbrile. Ci sono 300 catecumeni da istruire; le scuole da sorvegliare; 167 scuolette di villaggio e cappelle da visitare, altre da costruire. C'è un gruppetto di vecchi che iniziano l'istruzione, un gruppetto di giovani, «ma quanta fatica ci costò il radunarci, il tenerli!». «L'opera - si legge nel diario della missione riportato nel BOLLETTINO della Congregazione - costa lacrime e sudori di sangue! Umanamente si fece quel che si poté, ma i risultati sono scarsissimi, specialmente tra le donne».

«20 giugno 1950: p. Manfroni parte per il Colonial Course, Londra. Dal 1948 fu in carica delle scuole che, colla sua grande energia, cercò di sviluppare al massimo». E più avanti: «Il 26 luglio fu solennemente inaugurata la cappella di Khor Silik, che costò molte fatiche a fr. Perrella e non poche a p. Manfroni e troppo poche ai Bviri. Sarà speriamo un nuovo faro di luce fra queste tribù».

Nel febbraio 1952, p. Manfroni ritorna a Dem Zubeir ed è di nuovo incaricato delle scuole. «Nel Sudan, la parte strategica dell'attività nostra va ora per le scuole, sia nel senso materiale (fabbriche, mai finite), sia morale. È del resto questione vitalissima. Dal canto nostro facciamo ogni sforzo, pur sapendo che chi dà la vita la vittoria sta lassù».

Qualche anno prima p. Capovilla, raccomandando lo Scolastico Manfroni per l'ordinazione, scriveva di lui: «La buona volontà e la docilità di cui è animato lo aiuteranno a moderare lo zelo e l'attività forse eccessiva». Non pare che tale speranza si sia mai avverata: forse il buon p. Capovilla aveva fatto troppo affidamento sulla "docilità" del giovane Manfroni e non s'era accorto che "buona volontà" per lui significava zelo instancabile, entusiasmo travolgente, dedizione illimitata fino al sacrificio di sé. Ne andò di mezzo, naturalmente, la sua salute, e nel marzo 1953 dovette essere trasferito a Mboro dove aveva la possibilità di vivere in condizioni meno disagiate e ricevere più cure. Ma neppure questo giovò; e venne «il giorno più grigio della mia vita, il 5 settembre 1954, quando - vinto dall'ulcera, solo - mi sentii strappare al mio Sudan e dal "Fatima" portato lontano sulle acque del Giur». Dovette rimpatriare.

In Uganda

Dopo le più urgenti cure del caso, è di nuovo al lavoro come economo e propagandista prima a Brescia e poi a Carraia. «In cinque anni - egli scrive - i bravi chirurgici italiani (doppiamente bravi - diciamo noi - perché dovettero lottare non solo contro l'ulcera ma anche contro la sua insofferenza di riposo) riuscirono a mettermi in ordine lo stomaco fino a farmi risentire giovane. Allora mi si aprì innanzi l'Uganda... sette anni a Nyapea («Qui tutto è più agevole, ma anche più impegnativo...) ed altrettanti ad Angal («qui c'è il "super-lavoro"»). Sono le due missioni più importanti degli Alur: messe enormi di cattolici, di catecumeni, di scolari. Chiese strapiene tutte le domeniche: Azione Cattolica ben organizzata; movimenti giovanili (Xavierians) in pieno sviluppo. C'è il fervore della nuova diocesi di Arua, l'entusiasmo della canonizzazione dei Martiri Ugandesi; l'euforia dell'indipendenza; l'avvio dei consigli parrocchiali, la responsabilizzazione dei laici nel lavoro pastorale e amministrativo, la formazione dei catechisti scelti, il rinnovamento della catechesi e del catecumenato, la nuova liturgia e l'introduzione in essa di elementi indigeni coi nuovi gruppi di cantori, di chierichetti; c'è l'impulso alle vocazioni...

Padre John è dentro in tutte queste cose e con la sua Gilera corre dovunque: visite ai catecumenati e alle cappelle per la Messa, Battesimi, Matrimoni, raduni delle associazioni, sacramenti ai moribondi... Organizza aiuti ai poveri (e qui è doveroso un tributo di riconoscenza e di suffragio a Don Berardi della "VOCE" per gli immensi aiuti mandati a p. Manfroni e a tanti altri Comboniani). È fermo solo in chiesa per la sua preghiera personale, ogni mattina prima degli altri, e al pomeriggio quando gli bastano - dice - alcuni minuti di siesta. È questo anche il tempo che spesso dedica all'assistenza spirituale delle Suore al confessionale o alla loro istruzione religiosa per aiutarle ad aggiornarsi al Concilio Vaticano II. Ad Angal c'è anche l'ospedale: oltre che rispondere prontamente alle chiamate urgenti, egli non manca di fare la visita quotidiana agli ammalati e recitare con loro il Rosario vespertino.

Le vittorie di Maria

I confratelli, preoccupati per la sua salute precaria, gli raccomandano di ridurre le sue attività; egli risponde con un sorriso e va avanti come prima. Nel suo lavoro non esistono ostacoli; se si presentano difficoltà, le supera senza spendere tante parole, deciso di raggiungere lo scopo. La sua pietà che rasenta il misticismo (misticismo umbro, ma non con la dolcezza assisiate, bensì con l'asperità forte, scabra, dell'eugubino), vissuta seriamente, giorno per giorno, l'ha sempre sostenuto. Raramente le prove della vita gli tolsero la serenità del volto, l'entusiasmo e la fiducia. In tutta la sua vita ha dimostrato di credere veramente a quanto aveva scritto a p. Todesco nel luglio 1940 quando stava ancora lottando per realizzare la sua vocazione: «Sensibilmente il Cuore di Gesù, pian piano, incendia tutti gli ostacoli e la Vergine Santa è sempre la Regina delle vittorie».

«Vittorie di Maria», egli diceva, erano le conversioni inaspettate anche se tanto desiderate, come quella del capo di Nyaravur il 7 maggio 1972, e i successi nell'apostolato, come quello delle Peregrinatio Mariae del 1973: «La Madonna si è fermata in 63 villaggi; 22.000 persone sono venute a farsi rinnovare dalla Mamma celeste: veri i miracoli di conversione». Ma c'era anche la sua parte in questi miracoli. «Tutti, e specialmente quelli che ci sembrano più restii, quelli che ci martirizzano di più, senza che loro lo percepiscano, sono i più affamati della vita di Dio. La vita di Dio non si dà con le parole, ma vivendola per donarla ai fratelli. Questa è la nostra vocazione... Le anime si salvano con la predicazione e l'immolazione».

E venne l'ora dell'immolazione, iniziata con l'improvvisa, immotivata, espulsione dall'Uganda per ordine del governo di Amin il 29 giugno 1975. Quanto sia costata a p. Manfroni quell'espulsione penso che solo Dio lo sappia; a noi egli nascose sempre il suo dolore col suo volto sereno e con le sue risate raccontando la sua avventura come se fosse tutto uno scherzo.

Nonostante che la malattia già minasse fortemente la sua resistenza fisica, il suo entusiasmo missionario non fu per nulla scosso. Lo sanno bene i confratelli e i postulanti di Firenze, e i sacerdoti e i fedeli delle chiese di Firenze, Prato, Fiesole, Arezzo, Siena, Perugia, Gubbio, che ne furono contagiati.

Notti apostoliche

Se questa è un po' l'esistenza di ogni missionario, è però straordinario il modo in cui p. Manfroni ha vissuto la sua malattia e affrontato la sua morte, offerta al Padre come suo supremo atto d'amore e di abbandono filiale. E noi vogliamo darne testimonianza, a lode del Signore, perché è il messaggio più bello che la sua vita ci ha lasciato.

Nella Pasqua del 1977 è ricoverato d'urgenza all'ospedale della Ss. Annunziata di Firenze; l'operazione dura 7 ore, gli viene asportata gran parte dello stomaco e intestino; la sua vita resta sospesa a un filo per parecchi giorni. In una registrazione fatta per obbedienza poche settimane prima della sua morte, il Padre così ricorda quel periodo: «Nell'immobilità del letto e nel silenzio, viene il Signore e mi dice, "non ti preoccupare; correvi troppo, ora potrò dirti tutto". Posso solo ascoltare Gesù... Devo dirlo a Gesù, "sei pienamente libero di fare tutto quello che vuoi sul mio corpo: con il mio voto di castità l'ho dato tutto a te"».

Vorrebbe chiedere la grazia di guarire, di tornare al suo lavoro di animazione missionaria, ma si scusa con Gesù d'aver dato ascolto alla tentazione: «C'è Lui, io non devo preoccuparmi... Lo sa Lui ciò che mi è necessario... trovai la pace». Nella convalescenza fra i suoi cari, in Umbria, passa tante ore di adorazione.

Nel settembre 1977, nonostante la debolezza fisica, riprende i suoi giri di animazione missionaria. Al Vescovo di Gubbio, Mons. Pagani, manifesta i suoi progetti: non solo la sua diocesi, ma tutta l'Umbria sarà il suo campo d'azione.

Ma in novembre deve essere nuovamente ricoverato. Di quel periodo dirà: «Immobilizzato, riprende più intimo il colloquio con Gesù... Ora Gesù non è più dietro, ma davanti a me... mi dà luce piena sulla vita religiosa, cresce l'intimità con Lui, e dura tutto il giorno e continua la notte... Giorni e notti belle, apostoliche!».

Gli è concesso di tornare nella comunità di Firenze a celebrare il Natale, ma il 30 dicembre deve essere ancora una volta ricoverato d'urgenza. «E qui Gesù mi stacca da tutto e da tutti... Saluto, converso, ma è solo lavoro esterno, io sono dentro con Gesù... ascolto solo Gesù, e incomincia una vita nuova. La morte non esiste più...».

La "super-grazia"

Viene trasportato al Centro Assistenza Ammalati della Casa Madre a Verona. Il 3 febbraio il Padre Superiore, p. Farè, gli comunica la natura del suo male: si tratta di cancro con metastasi già avanzata nei vari organi interni. La sua reazione fu di vivissima gioia. Strinse fortemente la mano di p. Fare in segno di gratitudine e disse: «Questo è il giorno più bello della mia vita. Questa malattia è un dono di Dio, una "super grazia"».

Chiede che gli venga amministrato il Sacramento degli Infermi e che questo avvenga in una solenne concelebrazione e manda alle varie case d'Italia l'invito a unirsi spiritualmente a tale concelebrazione, lunedì 6 febbraio. Scrive al Padre Generale, al Vescovo di Gubbio, a vari confratelli per dare loro la "bella notizia" e comunicare la sua gioia «che cresce ogni giorno». «L'annuncio della malattia mi ha subito trasportato nelle meraviglie del Soprannaturale, mi mette alla presenza continua con Gesù, mi fa vedere e compiere tutte le azioni alla luce dì Dio. I dolori ci sono, continui e forti, ma avverto che sono quelli di Gesù che mi chiede di viverli assieme a me». Al Padre Generale chiede che tutta la Famiglia Comboniana ringrazi con lui «il Signore per il bene immenso che mi dà perché diventi bene pieno anche per tutti i confratelli»; «tutti sento di amarli con l'amore di Gesù». E raccomanda: «Quando il Signore fa il grande dono del cancro, fatelo sapere subito al Confratello». E ai medici che l'avevano operato e assistito a Firenze: «Se lei e tutti aveste conosciuto il bene immenso che la notizia e più il persistere della malattia mi sta portando, avreste fatto a gara a dirmi tutto... Il demonio ha saputo ingannare tutti facendo chiamare questa malattia brutta, mentre è la più efficace per prepararci alla vera vita del cielo».

"Come muore un santo"

La sera del 6 febbraio egli presiedette alla Concelebrazione eucaristica davanti a tutta la comunità. Volle che i canti esprimessero gioia e speranza, poi volle con tanta umiltà fare la sua confessione pubblica, perché «le infedeltà a Te, Signore, sono state anche infedeltà alla carissima Congregazione». Fu un vero inno di ringraziamento a Dio e di esaltazione della vocazione e dei tre voti religiosi, considerati come un dono eccelso di Dio. Ricevette quindi l'assoluzione e il Sacramento degli Infermi da p. Fare, con grande edificazione di tutti i presenti.

Seguirono più di tre mesi di lenta e dolorosa agonia. Sentendo morire nel suo corpo ogni residuo di vita, aveva ancora la forza di scrivere: «Il dolore diventa il dolce scalpellare di Gesù che vuole modellare in noi la sua immagine perfetta, e con gioia si segue il Suo lavoro, pregustando la vita del cielo». I confratelli, gli infermieri e tante persone, sacerdoti, religiose e laici, specialmente giovani, che hanno potuto avvicinarlo durante quel periodo, meravigliati ed edificati dalla sua gioia e serenità inalterabile, sono concordi nell'affermare di «aver visto come muore un santo».

«Negli ultimi giorni della sua vita - racconta p. Fare - mi diede il suo crocifisso dei Voti, dicendomi: «Questo me lo ha dato la Congregazione come pegno della mia consacrazione quando ho fatto i voti. Mi pare di essere stato fedele alla mia vocazione. Ora lo lascio a Lei, come superiore che mi rappresenta la Congregazione, chiedendo perdono di tutte le infedeltà».

Si spense serenamente il 23 maggio, assistito dalla sorella e dai confratelli. I funerali si svolsero nella cappella della Casa Madre di Verona il 24 maggio e il 25 a Umbertide (Perugia) con la partecipazione del Vescovo Mons. Pagani (venuto appositamente da Roma dove partecipava al raduno della CEI), di numerosi sacerdoti diocesani e confratelli e di una folla di popolo. La salma fu sepolta nel cimitero di Umbertide.

Da Bollettino n. 122, ottobre 1978, pp. 75-80