Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

Venerdì 28 novembre 2025

Il 14 novembre 2025, la Tangaza University ha celebrato la sua seconda cerimonia di laurea dopo aver ottenuto il riconoscimento ufficiale nel maggio 2024. Tra i laureati c’era il fratello Christophe Blawo Yata, mccj, formatore al Comboni Brothers Centre (CBC) di Nairobi. Ha conseguito un dottorato in Social Transformation, con specializzazione in Governance, ottenendo la distinzione.

Camminare con la comunità

Un percorso di dottorato sull’agenzia dal basso

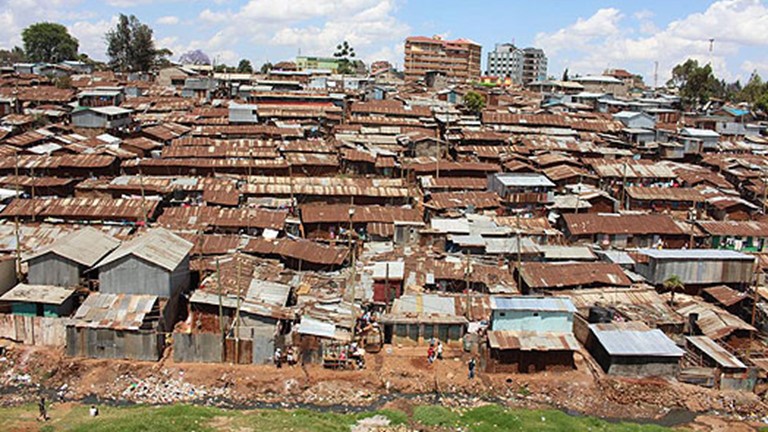

e la trasformazione urbana a Kibra Soweto-East (Nairobi, Kenya)

Un percorso di dottorato è spesso descritto come una maratona della mente, ma per me è stato altrettanto un viaggio del cuore e della trasformazione personale. Negli anni, la mia ricerca, intitolata Grassroot Agency in Housing and Urban Transformation: A Phenomenological Inquiry into Government-Residents Dynamics in Kibra Soweto-East, mi ha portato ben oltre teorie, politiche e dibattiti accademici. Mi ha immerso nelle realtà vissute di una comunità la cui resilienza, creatività e umanità hanno trasformato la mia comprensione della trasformazione sociale.

La mia ricerca ha superato i confini di un esercizio accademico convenzionale, emergendo all’intersezione tra crisi abitativa urbana e il mio coinvolgimento diretto con le comunità interessate. La mia posizione era intrinsecamente ibrida: come missionario comboniano togolese e studioso, ero sia “interno” sia “esterno” a Kibra. Questa posizione liminale non solo ha facilitato l’accesso e la fiducia, ma ha anche influenzato la formulazione delle domande centrali dello studio.

Il mio impegno nei quartieri informali di Nairobi risale al periodo 2011-2014, durante il quale ho collaborato con gruppi giovanili nati a seguito delle violenze post-elettorali del 2007-2008. Inizialmente focalizzati sulla costruzione della pace, questi movimenti si sono gradualmente evoluti in piattaforme per l’empowerment socioeconomico e la giustizia ambientale. La mia successiva missione nella Repubblica Democratica del Congo (2014-2021) ha approfondito la mia comprensione comparativa dell’informalità urbana, rivelando lotte simili per dignità e appartenenza negli insediamenti periferici di Kinshasa.

Nel 2021, tornare in Kenya è stato meno un trasferimento e più la ripresa di una conversazione interrotta. Il paesaggio urbano di Nairobi si era trasformato con nuove infrastrutture e iniziative di riqualificazione, ma restavano visibili persistenti disuguaglianze. Il mio nuovo coinvolgimento tramite il Kibra Social Justice Centre ha mostrato una comunità viva ma complessa, animata dalle tensioni dell’esclusione e dall’energia della mobilitazione civica.

Da questi incontri è emerso un concetto di “casa” che rappresenta dignità, identità e autodeterminazione più che un semplice edificio fisico. Sebbene programmi governativi come il Kenya Slum Upgrading Programme (KENSUP) e l’Affordable Housing Initiative abbiano tentato di affrontare il deficit abitativo, la loro attuazione è spesso rimasta parziale ed esclusiva. Queste contraddizioni hanno guidato le domande centrali dello studio: come contribuiscono i residenti alla costruzione della città? Chi definisce cosa costituisce una soluzione abitativa? La mobilitazione interna agli insediamenti informali può diventare una forza reale per la trasformazione urbana? La mia curiosità era costante: come influenzano, negoziano e rimodellano i residenti comuni dei quartieri informali i processi che riguardano le loro case e le loro vite?

Sin dall’inizio, sapevo che studiare Kibra Soweto-East avrebbe richiesto più del rigore accademico. Mi sono immerso nella letteratura sull’informalità urbana, sulla politica abitativa e sullo sviluppo partecipativo. Ma dietro ogni teoria sentivo la presenza di persone reali: famiglie, giovani, leader comunitari le cui voci spesso mancavano nei dialoghi politici.

Non stavo solo studiando la “trasformazione urbana”: imparavo ad ascoltare attraverso la metodologia del ciclo pastorale. La fase di raccolta dati mi ha portato nel cuore di Soweto-East. Attraverso interviste, osservazioni e innumerevoli conversazioni, ho incontrato residenti le cui azioni quotidiane hanno messo in discussione le narrazioni convenzionali sugli insediamenti informali. Ho visto madri organizzare gruppi di risparmio per rafforzare il loro potere contrattuale, giovani avviare piccoli progetti di sostentamento, leader locali navigare strutture governative complesse con coraggio. Ho incontrato persone la cui comprensione della casa va oltre muri e tetti, toccando identità, dignità e appartenenza.

Ho vissuto un mondo definito “baraccopoli” da prospettive neoliberali, ma espressione reale della cittadinanza dei marginalizzati. Raccogliere dati significava più che compilare quaderni: significava essere invitato nelle vite, storie, paure e speranze della comunità, che è stata per me insegnante e ispirazione.

Analizzando i dati, sono emersi schemi: tensioni tra iniziative governative e comunitarie, strutture di potere informali, modi sottili ma potenti con cui i residenti si adattano, resistono, co-creano la trasformazione. La ricerca fenomenologica poneva sfide: come rendere giustizia all’esperienza vissuta? Come rispettare l’autenticità delle voci nei testi accademici? Come bilanciare analisi critica e compassione? Eppure, ogni intuizione mi ricordava perché avevo iniziato: rendere visibile l’azione delle persone troppo spesso descritte come destinatari passivi delle politiche.

Oltre alle teorie dell’urbanizzazione, la mia esperienza a Soweto-East ha insegnato lezioni di vita:

- La forza di agire risiede nelle persone comuni; la trasformazione non viene solo dalle istituzioni, ma dagli atti quotidiani di coraggio e collaborazione.

- Le comunità comprendono meglio dei politici i propri bisogni; lo sviluppo duraturo ascolta prima di guidare.

- La dignità è al centro dell’abitare; una casa è sicurezza, identità e aspirazione.

- La ricerca è una responsabilità: studiare le vite significa onorarne la verità con rispetto e integrità.

Riflettendo su questo percorso, vedo più di una tesi completata: vedo un viaggio che mi ha plasmato intellettualmente, emotivamente ed eticamente.

Come missionario comboniano, comprendo l’appello di San Daniele Comboni a far sì che i marginalizzati diventino agenti del cambiamento che li riguarda.

Il mio dottorato non ha solo analizzato l’agenzia dal basso: l’ha vissuta. Mentre chiudo questo capitolo, porto con me un impegno più profondo verso ricerche che valorizzino le voci, informino le politiche e ispirino la trasformazione urbana. Questo percorso può essere finito, ma il lavoro per città più inclusive, umane e partecipative continua. Se questa ricerca mi ha insegnato qualcosa, è che la vera trasformazione comincia quando ascoltiamo davvero chi vive le realtà che vogliamo migliorare.

Fratello Christophe Blawo Yata, mccj