Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

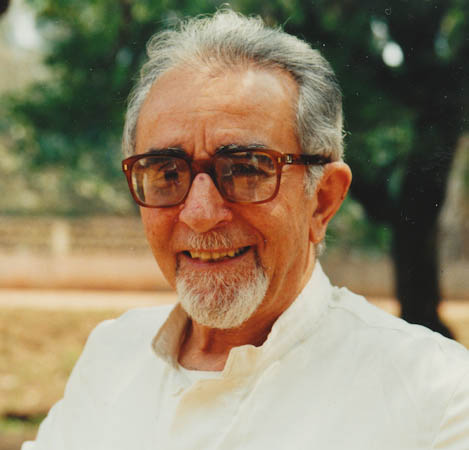

Grotto Francesco

Vocazione e studi

P. Francesco Grotto era nato a Malo, un paesino in provincia di Vicenza, l’11 aprile 1919, secondo di sette fratelli. La sua famiglia era molto praticante e i figli erano educati nel rispetto dei principi cristiani.

Durante il secondo anno di avviamento al lavoro, sentì la vocazione al sacerdozio e fu iscritto al ginnasio. Entrò poi nel seminario di Vicenza, dove completò gli studi ginnasiali e liceali e nel 1940 iniziò gli studi teologici.

Nel 1942, ascoltando le parole di un missionario, sorse in lui il desiderio di partire per la missione. Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1944, chiese al vescovo di soddisfare questo suo desiderio, ma il vescovo non lo lasciò partire, anche perché soffriva di una forma di allergia. Fu mandato, così, alla parrocchia di Santa Maria del Colle a Bassano del Grappa. Cinque anni dopo, superati i problemi dovuti all’allergia e con l’approvazione del vescovo, entrò nel noviziato di Firenze dei Missionari Comboniani. Nel 1952 emise i primi voti e fu subito assegnato alle missioni del Sudan.

Le missioni in Sudan: Torit

La sua prima missione fu Torit (1952-1956), vicina ai confini meridionali del Sudan, tra l’etnia Lotuho. Qui si diede da fare a visitare i villaggi a piedi o in bicicletta e a portare avanti le scuole della cittadina. Riuscì a far introdurre l’istruzione religiosa per i soldati che, per riceverla, si dichiararono in massa cristiani. Il 1953 e il 1954 furono gli anni della “sudanizzazione”: gli inglesi se ne andarono e i sudanesi, quasi tutti del nord, presero in mano le redini dell’amministrazione. Nonostante i segni negativi di questa nuova amministrazione, la cristianità lotuho aumentò di numero e, a quanto sembra, di qualità. Nel 1955 fu testimone della rivolta dei soldati del sud contro i soldati del nord che volevano trasferirli a Khartoum. Tra il malcontento e la diffidenza, accidentalmente partì un colpo d’arma da fuoco e rimase ucciso un ufficiale del nord. La gente fuggì e i soldati del sud si rivoltarono contro gli arabi del nord (commercianti e soldati).

La missione cattolica, situata a circa tre chilometri fuori città, accolse quanti si presentarono, una trentina fra nordisti e sudisti, e per una settimana li provvidero di tutto, per quanto si poteva in quel frangente. In quell’occasione morirono uccisi 261 arabi e 50 sudisti (specialmente donne e bambini annegati nel fiume nella fuga iniziale). Con l’arrivo delle truppe del Nord, si ristabilì gradualmente l’ordine nella città. Gli eccidi e i postumi segnarono profondamente gli animi del Nord e del Sud. A P. Francesco fu chiesto di assistere e confessare un gruppo di soldati del sud condannati a morte ed egli rimase sorpreso nel vederli sereni, che andavano incontro alla morte cantando inni religiosi (vedi “La missione del cuore” di P. Giovanni Vantini, p. 788-795).

Kapoeta

Da Torit, P. Francesco venne mandato a Kapoeta (1956-1958), un piccolo centro a un centinaio di chilometri, tra i Topossa, una popolazione di pastori. L’estensione della missione, 50 chilometri di raggio, obbligò i missionari ad adottare uno stile di missione itinerante: a turno, un missionario restava a Kapoeta, mentre l’altro andava a visitare i villaggi per un periodo di 10-15 giorni. Nel frattempo l’autorità governativa diventava sempre più severa contro i missionari (e i cristiani), incamerando le scuole della missione.

Nel 1958 P. Francesco ritornò a Torit. Qui fu accusato di aver offeso il governo con il pretesto di una fotografia scattata per caso, che lo ritraeva in piedi sull’attenti vicino a quattro bambini che giocavano a fare i soldati. Quando il prefetto mussulmano di quella provincia vide la foto, lo condannò all’espulsione dicendo che in essa si denigrava “la gloriosa armata del Sudan”. Solo l’intervento del suo superiore riuscì a convincere il funzionario ad accettare che invece P. Francesco venisse allontanato da Torit.

Palotaka ed espulsione

Così fu trasferito alla missione di Palotaka (1958-1964), piccola “città degli studi” del vicariato di Juba, tra gli Acholi. L’attività dei missionari era concentrata soprattutto nelle scuole, ma occorreva conquistare il resto della gente nei dintorni. Dopo la nazionalizzazione delle scuole, i missionari di Palotaka si dedicarono completamente all’evangelizzazione dei villaggi. La situazione politica del Sudan era sempre più ostile nei loro confronti. Il processo d’islamizzazione era in pieno svolgimento e la vita delle comunità cristiane al Sud diventava sempre più precaria, si facevano leggi ingiuste, alle quali si aggiungeva l’arbitrarietà della loro applicazione.

Nel 1964 arrivò il temuto ordine di espulsione in massa di tutti i missionari e missionarie dal Sud Sudan. P. Francesco dovette lasciare il paese e ritornare in Italia.

Missionario in Togo

Dopo pochi mesi P. Francesco fu mandato a Parigi a studiare la lingua francese per la sua nuova destinazione in Togo. Tornando in Italia da Parigi, fece sosta con un suo confratello a Lourdes. Qui pregò la Madonna di fargli la grazia di non avere più bisogno delle medicine che prendeva per la sua vecchia allergia e le lasciò ai piedi dell’altare. Da allora, non ne ebbe più bisogno. Il 19 gennaio 1964 arrivò via mare in Togo. Ebbe inizio così la sua seconda esperienza missionaria.

Afanya

La prima missione fu ad Afanya (1964-1972), un paese non molto lontano dal Benin, dove si parla la lingua ewe. La missione comprendeva decine di villaggi e una popolazione di oltre 80 mila persone. Anche qui fu, da subito, costretto ad adottare uno stile missionario itinerante, girando continuamente tra i villaggi in bicicletta, per mancanza di altri mezzi. P. Francesco riuscì a farsi concedere dal capo del villaggio un terreno per la missione più ampio di quello che i tre comboniani avevano. Aprì molte scuole, ad Aklakou, Anfoin, Ganave, Afanya, e fondò anche un centro agricolo per la produzione di derrate alimentari. Con l’aiuto di apprendisti muratori costruì varie scuole e cappelle.

Per provvedere all’evangelizzazione e istruzione di tanta gente, chiese all’arcivescovo di Lomé il permesso di formare una comunità di giovani che prendevano i voti e si impegnavano, dopo una seria preparazione anche a livello teologico, nell’evangelizzazione e nella catechesi. Nacque così nel 1969 il gruppo dei “Discepoli di Gesù”, del quale fu lo stesso P. Francesco a scrivere la regola, ispirandosi a quella di altri istituti. Inoltre, si incaricò personalmente della loro formazione. Questa esperienza si interruppe bruscamente nel 1970, quando fu colpito da un improvviso distacco della retina.

P. Neno Contran scrive: “Fu P. Francesco che mi accolse nel 1971 nella missione di Afanya, dov’era parroco e dove aveva messo in piedi, aiutato da Fr. Adone Santi, una scuola di arti e mestieri fiorente. Attivissimo, di spirito aperto e allegro, sapeva organizzare giochi che attiravano i giovani. Aveva anche dato inizio a un gruppetto di aspiranti alla vita religiosa. Sapeva compatire i difetti degli altri e anche ridere dei suoi. Raccontava, per incoraggiarmi a imparare la lingua éwé, che dopo l’esame diocesano di lingua che lo autorizzava a confessare, si era messo con coraggio anche a predicare in éwé. ‘Mi sembrava un po’ simile al lotuko del Sudan, dove avevo lavorato alcuni anni, prima dell’espulsione’. Tre o quattro anni dopo, una domenica mattina, salutando la gente che usciva di chiesa, domandò a un anziano che cosa l’aveva colpito di più della sua predica. ‘Padre – gli rispose questi – ad essere sincero devo dire che non ho capito niente’. ‘Come non hai capito niente?’. E quello: ‘Tu parli una lingua che non capisco; forse è quella del tuo paese’! Purtroppo, ad un certo punto, per un serio problema agli occhi, dovette rientrare in Italia e restarvi parecchio tempo”.

P. Francesco tornò in Italia due volte per sottoporsi agli interventi necessari, ma purtroppo l’occhio era stato gravemente compromesso dal viaggio di ritorno dal Togo e non fu recuperabile.

Togoville

Nel 1972 P. Francesco fu mandato a Togoville, una cittadina sul lago Togo che faceva capo ad una missione comprendente “solo” altri sei villaggi. Anche qui era tutto da fare, per cui ci volevano molto impegno e grandi energie. C’erano solo una chiesetta costruita dai padri tedeschi nel 1911 e una casa canonica in cattive condizioni. P. Francesco, vedendo che il territorio di Togoville era considerato sacro dalla locale religione “feticista”, tanto che vi si trovavano cinque centri di culto, decise di dedicare a Maria una cappella sul lago, sperando così di creare una meta di pellegrinaggio, anche se di modesta frequentazione. Terminati i lavori per adattare la cappellina ad accogliere l’immagine della Madonna, chiese al vescovo di Lomé di venire a visitarla e a benedirla.

Il santuario mariano sul lago Lomé

Il vescovo invece ritenne opportuno organizzare una grande programmazione a livello diocesano di preparazione spirituale all’evento della benedizione della chiesetta, pianificando il percorso di un quadro di Maria in tutta la diocesi e veglie di preghiera nella capitale. Alla cerimonia d’intronizzazione, tenutasi il 3 marzo 1973, erano presenti migliaia di persone, arrivate da tutto il Togo meridionale, anche dalla capitale, e con tutti i mezzi disponibili: a piedi, in bicicletta, con le barche attraverso il lago Togo, in treno. Erano presenti anche due ministri, uno dei quali come rappresentante del Presidente, e quaranta sacerdoti. P. Francesco era esterrefatto: non pensava che l’evento potesse attirare così tanti fedeli. Il santuario divenne una meta di pellegrinaggio rinomata, centro di un culto seguito tutt’ora (a trent’anni di distanza) con passione dai cristiani locali, forse grazie anche a episodi di apparizioni e miracoli segnalati in quella zona.

Scrive P. Neno Contran: “Nel frattempo si era accettata la missione di Togoville e lui vi fu nominato parroco. Fece vari lavori, tra i quali l’abbellimento della chiesa parrocchiale, che diventò santuario mariano diocesano (Madonna del lago Togo) e meta di pellegrinaggi. In chiesa esortava la gente a rivolgersi alla Madonna con fiducia e a presentare, se volevano, le richieste per iscritto, come si fa al santuario di Monte Berico e in altri. La domenica, dopo la messa principale, offriva con una preghiera alla Madonna le lettere depositate durante la settimana e poi le bruciava. A volte, soprattutto all’inizio, per aiutare la gente a chiedere grazie in maniera corretta, apriva qualche lettera e ne leggeva il contenuto, approvandolo o, a volte, suggerendo qualche modifica. Mi raccontò che una volta aveva aperto una lettera in cui il richiedente si esprimeva in questi termini: ‘Sono falegname, fabbrico casse da morto. La settimana scorsa ho comprato alcune assi. Madonna, mandami qualche cliente’! La reazione dei fedeli fu immediata: quella non era una grazia da chiedere!”.

L’anno seguente, mentre i pellegrinaggi al lago continuavano, una notte arrivò a casa di P. Francesco una ragazzina: era una messaggera mandata dai capi del culto di Nygblè, uno dei culti vodù presenti nella zona. I “sacerdoti di Nygblè” chiedevano a P. Francesco di intercedere per loro con la Madonna perché, riconosciuta come divinità più efficace delle loro, potesse mandare la pioggia che scarseggiava ormai da mesi. Il missionario fece sapere ai “sacerdoti di Nygblè” che avrebbe pregato con loro a patto che si presentassero la notte successiva al Santuario. Ed ecco, infatti, che il giorno seguente arrivarono, avvolti nei loro mantelli lunghi e neri. Come d’accordo, P. Francesco pregò la Madonna, intercedendo nella loro lingua. Poi li salutò e questi ritornarono alle loro case. Dalla settimana successiva, la pioggia cadde regolarmente per molto tempo.

L’attività di P. Francesco continuava incessantemente: ogni anno si costruiva qualcosa. Dal 1974 al 1985, anno in cui fu destinato a un’altra stazione, riuscì a costruire nei pressi del Santuario alcune casette in cemento adibite a raccogliere i fedeli e i volontari dall’Italia e altrove costruì varie aule scolastiche, alcune cappelle nei villaggi vicini, un centro di formazione professionale, un centro per accogliere i ciechi, un centro agricolo, un centro artigianale e una pozza grande come una piscina per allevare i pesci.

Anfoin

Nel 1985 a P. Francesco fu chiesto di affrontare una nuova sfida: Anfoin, sempre nel Togo meridionale, che fino a quel momento aveva fatto parte della missione di Afanya. Il vescovo gli affidò il compito di costruire una parrocchia, in pratica da zero. L’impresa lo tenne occupato fino al 1993. In otto anni costruì numerose cappelle, fondò altre scuole elementari ed ebbe la gioia di aiutare molti poliomielitici.

Nel 1994 rientrò in Italia e, dopo l’operazione all’occhio per la rimessa del cristallino, festeggiò il cinquantesimo di sacerdozio. Alcuni confratelli gli regalarono un viaggio in Terra Santa, dandogli così l’occasione di visitare i luoghi della vita e della morte di Gesù. Al ritorno passò per Roma, dove incontrò con emozione Madre Teresa di Calcutta. Non era la prima volta che incontrava un personaggio celebrato dalla Chiesa. In gioventù, quand’era in seminario, aveva incontrato Sr. Josephina Bakhita, l’ex-schiava sudanese liberata che si era fatta religiosa in Italia, recentemente canonizzata. Gli piaceva commentare: “Su questa terra ho camminato con i santi”. Sempre nel 1994, si sottopose ad un altro intervento all’occhio, ma si rimise in fretta, tanto da ripartire per l’Africa già agli inizi del 1995.

Aklakou e Asrama

Dopo qualche settimana di vacanza in Zimbabwe, dove uno dei suoi fratelli gestiva una piccola fabbrica di scarpe, andò ad Aklakou, la nuova missione alla quale era stato assegnato. Anche lì costruì soprattutto chiese, lavorando incessantemente per portare aiuto ai molti poliomielitici e lebbrosi presenti nella zona. Tornò in vacanza in Italia nel 1998. I molti anni di vita missionaria non hanno fiaccato l’ormai ottantenne P. Francesco, né nel corpo né tanto meno nello spirito. Si gettò così a capofitto nella successiva missione di Asrama, dove era in costruzione la chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Qui trovò una nuova lingua locale, l’ajà, ormai la settima lingua indigena che si trovò a dover studiare per portare il messaggio evangelico, ma accettò anche quest’ostacolo senza lamentarsi. Mancando per questo idioma un vocabolario, s’impegnò con alcuni giovani locali a redigere un dizionario. Costruì una cappella, una casa per ospitare i missionari e alcune aule scolastiche.

Ad Asrama però c’era un problema pressante: la mancanza d’acqua. Infatti, c’erano pochi pozzi e questi pochi erano esauriti o troppo poco profondi per essere salubri. La popolazione si dissetava dove capitava, spesso in pozzanghere fangose dove l’acqua è inquinata, e questo provocava malattie intestinali gravissime. Così P. Francesco scrisse ai suoi benefattori, cercando aiuti per scavare pozzi più profondi e riuscì nell’intento, anche se il metodo dei volontari italiani venuti ad aiutarlo si rivelò meno efficace di quello seguito da P. Francesco e dai suoi ragazzi. Comunque, seguendo il suggerimento del responsabile dei volontari, acquistò cinquanta ettari di terreno incolto sulle sponde del fiume Mono e nel maggio 2003 diede inizio al suo ultimo progetto in Africa: l’Agro-Mono, un centro agricolo di derrate alimentari usate esclusivamente per il fabbisogno della popolazione e non per il commercio.

In Italia

Nel 2004, a 85 anni, P. Francesco rientrò in Italia con la broncopolmonite. Dopo aver festeggiato il Natale in famiglia, fu destinato alla comunità comboniana di Arco, vicino al Lago di Garda, per prestare assistenza nelle parrocchie. Nel novembre 2005 fu mandato a Thiene e anche lì si dedicò al ministero sacerdotale fino al luglio 2007. Ritornato ad Arco, proseguì la sua opera missionaria fino alla fine in vari modi, innanzitutto con la preghiera.

P. Francesco è morto a Verona il 29 ottobre 2009.

Da Mccj Bulletin n. 242 suppl. In Memoriam, ottobre 2009, pp. 77-85.