Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

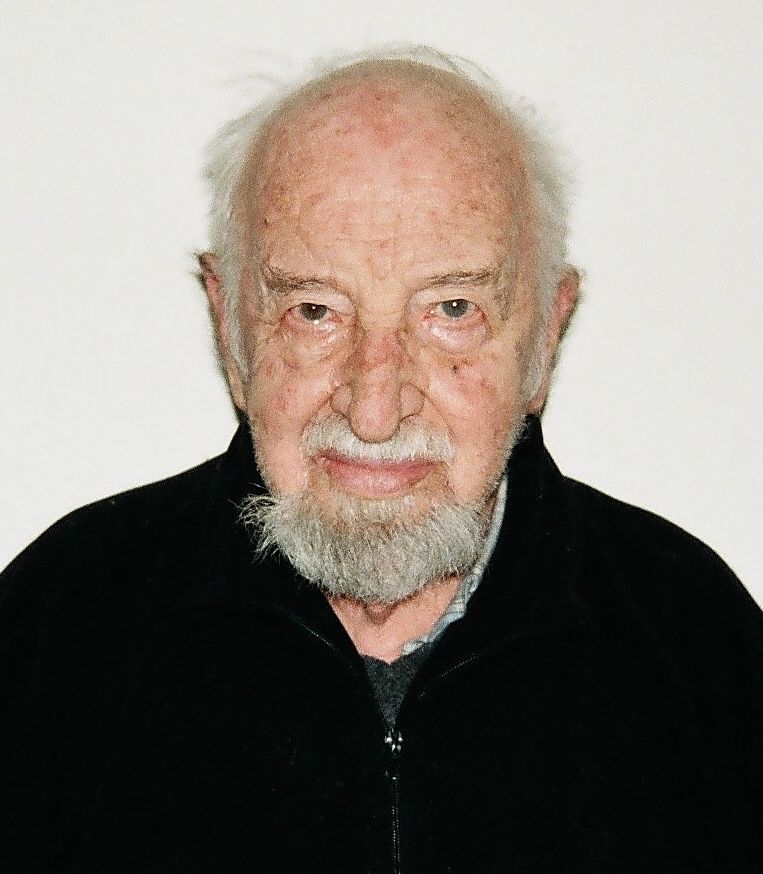

Calvi Giuseppe

P. Giuseppe Calvi era nato il 19 ottobre 1919 a Bagolino, in provincia di Brescia.

Nella Pasqua del 2010, undici mesi prima della morte, scrisse una lettera a P. Pietro Ravasio nella quale diceva: “Oggi ho pensato di vincere la ritrosia e di parlare di cose del passato, anche se nessuno forse mi ascolterà. La notte scorsa ho passato molto tempo a pensare a come ringraziare il Signore per la mia vocazione, a com’è nata, quando è nata e come si è sviluppata.

Avevo sette anni quando il papà mi disse che presto avremmo conosciuto suo fratello. Invece lo zio, dopo 13 o 14 anni di assenza, di ritorno dal Bahr el Ghazal, in un giorno di agosto del 1926, morì al Cairo di malaria.

Fu in quel momento che ebbi come una prima intuizione di quello che sarei diventato e mi dissi: quando sarò grande prenderò il suo posto. Mio padre aveva fatto sviluppare una foto dello zio, con fascia e crocifisso, scattata alla vigilia della sua partenza, e l’aveva appesa in sala da pranzo, per cui quella presenza, anche se cartacea, era sempre rimasta con noi. La mia famiglia di contadini era per tradizione religiosissima. D’estate, ogni sabato pomeriggio, la mamma ci diceva: ‘lavatevi i piedi e le gambe e andate a confessarvi’. La comunione domenicale era di regola. Il mio confessore, un certo Don Codenotti, uno dei due curati, quando fui in quinta cominciò a chiedermi: ‘dopo la quinta cosa farai?’ Così un giorno gli dissi: ‘voglio essere missionario come era mio zio’. La decisione fu definitiva. Dopo la quinta elementare chiesi di entrare in seminario e fui mandato a Padova, dove quell’anno (1932) si finiva di costruire la cosiddetta scuola apostolica. Ad accogliermi c’era P. Candido Uberti, che aveva lavorato molti anni nel Bahr el Ghazal tra gli Azande. E fu così che, con una ventina di studenti, demmo inizio al nuovo seminario. In seminario ascoltammo tante cose che rafforzarono la nostra decisione. In particolare, il padre spirituale, P. Luigi Zadra, aveva conosciuto mio zio Paolo e mi raccontò tante cose di lui. Un giorno mi disse persino: ‘se vuoi qualche grazia dal Signore, rivolgiti a lui, era un santo’.

Dopo la 2a ginnasio passammo a Brescia per completarlo. Il padre superiore era un veterano della missione d’Uganda, essendo stato per molto tempo a Kitgum. Ci raccontò molte cose belle che Maria e il Signore avevano operato per la sua missione e per lui personalmente. Fu lì che conobbi tanti missionari di passaggio che venivano a salutarci prima di andare o di tornare in missione. Fu lì che conobbi anche P. Sartori che nel West Nile (Uganda) divenne poi mio amico e, più tardi, benefattore, quando in Etiopia, nella missione di Miqe, costruii il primo santuario mariano a Maria Ausiliatrice. Da Brescia passammo a Venegono per il noviziato e così via fino al 1945, anno in cui fui ordinato sacerdote. Il 9 novembre del 1947 partivo definitivamente per i miei cinquantacinque anni di missione in Uganda e in Etiopia”.

Prima di partire per l’Uganda, P. Giuseppe aveva fatto un anno di ministero a Verona e un altro nella London Province per lo studio della lingua.

Uganda

Iniziò il viaggio verso la missione salpando da Napoli agli inizi di novembre del 1947. Il mattino del 24 novembre il battello attraccò a Wadi Halfa, il porto di Khartoum: “Si sbarca in Sudan, il paese dei neri e del Comboni”, scriveva nelle sue memorie. A Natale dello stesso anno arrivò finalmente a Gulu, sua destinazione.

In Uganda rimase diciotto anni. I primi due mesi, a Kalongo, dove ebbe un “incontro ravvicinato” con un leone. Era salito sulla montagna che circonda la missione a raccogliere fiori per la cappella. A un tratto vide un leone che lo stava osservando. Gli avevano detto che leoni e leopardi erano ormai scomparsi dalla zona! Si mise a correre mentre il leone lo inseguiva e si arrampicò su una pianta. Dopo un po’, il leone si allontanò e scomparve. Aspettò un po’ di tempo, poi decise di scendere dalla pianta e correre verso la missione, tenendo d’occhio un’altra pianta poco distante, in caso di emergenza. Mentre correva, sentì il leone che lo inseguiva. Salì in fretta su quest’altra pianta e il leone, dopo averlo osservato per un po’, si allontanò di nuovo. Dopo un’altra lunga attesa – si stava facendo ormai buio – scese dalla pianta e si precipitò giù dalla montagna… con il leone che lo rincorreva. Arrivato a una scarpata che scendeva fino al letto asciutto di un torrente, si buttò giù a precipizio, attraversò il letto del torrente e si arrampicò su un’altra pianta. Per sua fortuna, il leone si era fermato sulla sponda della scarpata e continuava ad osservare quella “strana creatura”. Così, ringraziando il cielo per essere scampato per la terza volta alle fauci del leone, attese pazientemente. Poco dopo, infatti, i confratelli, che si erano accorti della sua prolungata assenza, vennero in suo soccorso accompagnati da alcuni catecumeni che lo avevano visto salire sulla montagna. Avvertiti da P. Giuseppe che nelle vicinanze c’era un leone, prepararono in fretta delle torce con abbondante erba secca e così, protetti dal fuoco, coprirono velocemente la strada del ritorno.

Da Kalongo, P. Giuseppe fu mandato al Seminario di Lacor (Gulu) “per formare sacerdoti e vescovi, le future colonne della Chiesa”. Nel giorno della festa dell’Immacolata del 1950, a chiusura dell’anno scolastico “tenni la prima e unica mia rappresentazione di burattini in Uganda. Un successo strepitoso. In seguito, molti dei seminaristi che si erano sbellicati dalle risa, me l’avrebbero ricordato ogni volta che c’incontravamo”.

Nel 1951 P. Giuseppe fu inviato nella missione di Kitgum, “una delle primissime missioni del Nord Uganda, fondata nel 1915 e situata entro un’ampia ansa del torrente Pagher, dall’acqua torbida e insidiosa, popolata da coccodrilli e ippopotami”.

L’anno seguente passò nel West Nile, a Pakwach, “terra del leopardo” e che allora consisteva di una casetta coperta di paglia e di una poverissima chiesetta, pure coperta di paglia. Il lavoro pastorale continuava a pieno ritmo. I 6000 cristiani della parrocchia, dispersi in 12 comunità, non ci lasciavano il tempo di annoiarci. C’erano i catecumenati, le scuole, gli ammalati, i giovani e il lavoro sociale di evangelizzazione e promozione umana”.

Dopo dieci anni d’Africa, P. Giuseppe poté recarsi in Italia per un periodo di riposo e di vacanze. Al suo ritorno, venne destinato ad Angal, tra gli Alur. “Nei 45 anni di vita della missione, il numero dei battezzati aveva superato le 45.000 unità. L’80% della popolazione locale era cattolico; c’erano poi circa 4.000 protestanti e un esiguo ma virulento numero di musulmani immigrati dal Sudan. Dei rimanenti, la totalità era pagana, per lo più anziani. Sul vasto territorio della missione esistevano già 25 comunità cristiane, ciascuna con la sua cappella, un catechista e spesso una scuola elementare. Tra le comunità di cappella ne emergevano alcune che ben presto sarebbero state scelte per diventare a loro turno delle parrocchie indipendenti”. Qui P. Giuseppe fu molto impegnato in lavori di ogni genere: ospedale, scuole, cappelle, tre nuove parrocchie e persecuzioni, specialmente dopo l’indipendenza, avvenuta nel 1962. “Cessata l’equilibrata amministrazione britannica, era subentrata una libidine di potere e un’insofferenza nei nostri riguardi, un’antipatia verso di noi da parte dei protestanti, minoranza pervenuta al potere in modo truffaldino”. P. Giuseppe fu convocato più volte in “tribunale” – il processo si svolgeva sotto un albero di fico – e una volta fu condannato a sei mesi di prigione, commutati poi in una cauzione di 500 scellini ugandesi. Avendo fatto ricorso in appello, a Kampala, venne assolto da giudici indiani.

Nel tentativo di evitare che fosse inserito sulla lista nera degli espulsi dal presidente Obote, il vescovo, Mons. Angelo Tarantino, gli suggerì, dopo otto anni di lavoro ad Angal, di ritornare in Italia per un po’ di vacanze. Così, nel 1966, mentre si trovava a Roma per il Corso di Rinnovamento, arrivarono nove Comboniani espulsi dall’Uganda che lo informarono che sulla lista degli espulsi i nomi erano dieci e che… il decimo era il suo!

Etiopia

Nel 1968 P. Giuseppe fu destinato all’Etiopia, dove rimase 33 anni, nelle missioni di Fullasa, Dongora e Miqe.

Quando arrivò a Dongora, non c’era proprio niente, nemmeno il terreno per costruire la missione. L’acquisto, infatti, riuscì ad avere l’approvazione dopo due anni di procedimenti burocratici. Il giorno del suo 25° di ordinazione, P. Giuseppe, portando con sé un tavolino pieghevole e il necessario per celebrare l’Eucaristia, volle recarsi sul luogo dove sarebbe sorta la missione, attraversando a piedi l’ultimo tratto di palude con l’aiuto di un operaio che lo accompagnava. E celebrò la sua prima Messa in quella zona sotto un grande albero di “podocarpo”. Quell’albero, secondo una testimonianza raccolta qualche anno dopo da P. Sebhatleab Ayele Tesemma, era considerato un albero speciale. Un’antica profezia, infatti, diceva che “da quel podocarpo sarebbe venuta la salvezza per tutta la regione”.

Sempre in occasione della celebrazione del suo 25° di sacerdozio, scriveva: “Ora sto imparando la lingua di questa gente. Certo, quando si hanno cinquant’anni, nessun insegnante e nessun libro in Sidamo, la cosa non è facile”. Poi, dopo aver ringraziato i confratelli e gli amici, continuava: “E nuovamente grazie a te, Signore, per avermi liberato dalla cattiva volontà degli uomini, dagli artigli del leone, dal corno del rinoceronte, dal dente del serpente. Grazie a te, sorella morte, che mi hai lasciato vedere questo giorno e mi dai ancora la speranza di essere utile a qualcuno”.

Presso quel podocarpo si sarebbe sviluppata la grande missione di Dongora, con la bella chiesa e il centro catechistico per la formazione dei ministri della Parola.

Dopo sette anni dedicati a fondare e a sviluppare la missione di Dongora, P. Giuseppe partiva per un po’ di vacanze in Italia. “Negli ultimi giorni avevo visitato, uno a uno, gli amici dei dintorni della missione, i vecchi, le vittime della fame e della malattia, le famiglie dei miei operai e i loro bambini. Poi un mattino me n’ero andato in silenzio. Era ancora buio. Un ultimo saluto a Gesù e a Maria nella cappella, dove sull’altare avevo lasciato una lettera di commiato per la comunità, ed ero partito”.

Al suo ritorno in Etiopia, pur condividendo, per i primi otto anni, il fine-settimana con la missione madre di Fullasa, dedicò le sue energie e il suo impegno missionario in particolare alla missione di Miqe. Per parecchio tempo dovette fare il tragitto usando i mezzi pubblici e percorrendo a piedi gli ultimi undici chilometri. Miqe divenne la sua missione del cuore, anche se era una missione che, fino a quel momento, “esisteva solo nella mia fantasia e nei miei sogni. C’era già un piccolo gruppo di battezzati, 28 persone in tutto tra grandi e piccoli, ereditati dai luterani come la piccola chiesetta. Appena arrivato, presi possesso della rustica casetta di pali e fango. Delle due stanzette intercomunicanti che la formavano, la più interna mi sarebbe servita da camera da letto e da cucina, e presto l’avrei completata con un tavolo e una sedia. Avevo portato con me una lampada e un fornello a petrolio, e l’acqua me l’avrebbe portata qualche ragazza dal fondo valle. La stanzetta d’entrata invece poteva fungere da magazzino per il deposito del materiale scolastico e assistenziale, da piccolo ambulatorio, da ufficio parrocchiale e anche da saletta per ricevere gli eventuali ospiti”.

“Come condizione per l’acquisto di quel terreno, la chiesa cattolica s’impegnava a fondare una scuola primaria, fino alla sesta elementare e ad aprire un ambulatorio per l’assistenza medica”. Qualche anno più tardi, scriveva: “In tutti quegli anni il Signore aveva benedetto Miqe, che era cresciuta in tutti i sensi: ormai c’erano tredici tra grandi e piccoli fabbricati, tutti in pietre, compresa la chiesa-santuario e l’annesso salone parrocchiale. C’era una grande casa per le suore e una clinica per il loro lavoro; una bella casetta per gli ospiti; una capace falegnameria ben attrezzata; un ampio magazzino per l’assistenza ai bisognosi; garage ed uffici. Poi, fiore all’occhiello, unitamente alla chiesa mariana, il circolo giovanile San Giovanni Bosco, il primo della diocesi”.

Verso la fine del suo periodo a Miqe, P. Giuseppe scriveva: “ Dovetti continuare per mesi da solo in una missione con 45 cappelle, 6.600 cristiani, 1.200 catecumeni, 55 catechisti, 350 scolari, senza l’aiuto delle suore”.

Italia

Destinato alla provincia italiana nel 2003 per ragioni di salute, esercitò il ministero, per diversi anni, a Bagolino, suo paese d’origine, in provincia di Brescia. Ricordava sempre con affetto e sosteneva, per quanto possibile, qualche progetto delle missioni “dove avevo passato, in totale, quasi 55 anni della mia vita”.

Nel 2006 fu trasferito per cure a Milano. Nella lettera scritta a P. Ravasio, nella Pasqua del 2010, diceva: “Ci sono dei momenti nella nostra vita quotidiana in cui si cerca qualcosa da fare. Molti passano ore e ore di fronte alla televisione, mezzo addormentati. Da giovane avevo promesso al Signore di non perdere tempo in cose inutili, e mi ero proibito gli scacchi, le carte e anche la televisione. Propositi di gioventù che, a dire il vero, erano cresciuti con me e mi legano ancora. Così passo il tempo in cappella e utilizzo il resto del tempo leggendo cose utili o il Vangelo. Caro P. Ravasio, con la mia mano stanca ho voluto lasciarti un ricordo: a ottobre compio novant’anni”.

Nel suo diario, aveva annotato: “Mi ero convinto che ogni missionario, per essere veramente tale, deve possedere lo spirito di rinuncia anche alle proprie scelte e alle proprie idee: basta sentirsi ancorati a un Amore più grande. Si parte con l’entusiasmo della giovinezza nel cuore, ma spesso con le gioie delle più belle realizzazioni, s’incontra una realtà diversa da quella che si era sognata e che ci farà sanguinare. Ma, per me qui, al secondo piano della casa di riposo P. G. Ambrosoli, oltre la stanza numero 13, che forse sarà la predella di lancio per partire senza un ritorno, c’è anche la cappella per incontri ravvicinati con Chi ti aspetta, quaggiù e lassù. Realtà e non poesia. Si può partire felici anche dalla stanza numero 13”.

P. Giuseppe è deceduto a Milano il 12 marzo 2011. Dopo il funerale, la salma è stata trasportata a Bagolino, suo paese d’origine, per la sepoltura.

Testimonianze

P. Tesfaye Tadesse G. ha voluto esprimere il suo “grazie” a P. Giuseppe per i suoi 33 anni di servizio missionario e di dedizione ai poveri in Etiopia con eroicità e grande generosità, con le parole che seguono.

“Abba Yosefi, grazie per l’esempio di vita in solitudine e piena di preghiera. Eri soddisfatto della presenza e amicizia del Signore e noi aspiranti religiosi vedevamo in te un grande esempio di vita contemplativa e di devozione.

Abba Yosefi, grazie per la tua amicizia con la Madonna, la vergine Maria. Abba, la statuetta che hai messo sull’albero a Dongora tanti anni fa, è ancora al suo posto, aspettando altri che, come te, sono innamorati della preghiera del Santo Rosario.

Abba Yosefi, grazie per il tuo zelo pastorale. Prima di raggiungere la tua veneranda età, sfidavi noi giovani andando avanti e indietro a Fullasa per visitare le cappelle e per la Messa.

Abba Yosefi, grazie per il tuo amore ai poveri. Ti vestivi e vivevi nella semplicità. L’aiuto che ricevevi dai tuoi benefattori, lo mettevi al servizio dei poveri. Grazie per aver aiutato le mamme e i bambini, e aver sostenuto le ragazze negli studi. Grazie. Abba Yosefi Calvi: Maganu ohe – il Signore ti ricompensi!”.

Da Mccj Bulletin n. 249 suppl. In Memoriam, ottobre 2011, pp. 40-48.