Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

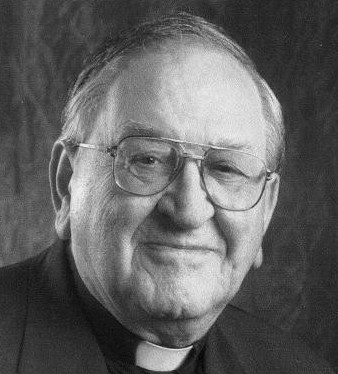

Saoncella Valentino

Valentino era nato a Casale di Scodosia, provincia di Padova, il 14 febbraio 1920, da una famiglia contadina molto religiosa. Alla fine delle elementari, entrò nel seminario diocesano di Thiene per i cinque anni del ginnasio. Da Thiene passò a Venegono Inferiore e poi nel seminario maggiore di Padova. Valentino aveva una speciale sensibilità per le missioni, tenuta viva dalle visite dei missionari. Un giorno, dopo che aveva fatto un “fervoroso discorsetto” sulle missioni, si sentì chiedere da un compagno: “Tu che parli tanto bene, perché non vai in missione?”. Fu l’inizio di una riflessione sulla possibilità di intraprendere questa vocazione, sfociata nella decisione, sofferta, di lasciare il seminario diocesano per diventare missionario.

Nella Pasqua del 1939, i suoi genitori scrivevano al padre maestro dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore: “È nostro figlio; d’ora in poi sarà vostro. Dio lo vuole, noi ve lo diamo volentieri”. Nel 1941 emise i voti temporanei. Per la teologia fu mandato a San Pancrazio, a Roma, dove frequentò il Collegio di Propaganda Fide. Scriveva: “Gli studi erano buoni, ma la fame era tremenda; eravamo durante la guerra”. Nell’estate del 1943 fu deciso di mandare gli scolastici a Rebbio (vicino Como), perché Roma era troppo pericolosa. Valentino fu ordinato sacerdote il 3 giugno 1944 da Mons. Alessandro Macchi, nella cattedrale di Como, e mandato temporaneamente nella parrocchia di Luvigliano invece che a Padova, anch’essa pericolosa per i bombardamenti aerei. In quel periodo P. Valentino fu protagonista di molte disavventure. Più volte si trovò a dare l’assoluzione a persone che stavano per essere uccise e, una volta, gli fu persino puntato al petto un fucile: se era sopravvissuto – diceva – era perché Dio lo voleva per altre cose.

Sud Sudan

Nel 1946 fu destinato al Sud Sudan. Arrivando a Khartoum North, trovò una chiesetta e quattro capanne di fango, oltre a un caldo infernale. Qui passò undici mesi a imparare l’inglese. Rimessosi in viaggio per il Bahr el Ghazal, col treno fino a Kosti e poi col battello che s’insabbiava o aveva i motori che si guastavano, raggiunse finalmente Juba e poi Wau, due mesi dopo la partenza da Khartoum. In Sudan trascorse tredici anni nella missione di Mboro e quattro nella missione di Wau, da dove fu espulso nel 1964 assieme a tutti gli altri missionari e missionarie. Durante tutto questo periodo poté andare in vacanza solo una volta.

Arrivò a Mboro nell’anniversario della morte di P. Angelo Arpe, ucciso – assicurava P. Valentino – per non tradire il segreto confessionale. Questa missione tra l’etnia ndogo era stata fondata proprio da P. Angelo già nel 1913, rifondata nel 1916 e di nuovo nel 1920. Le conversioni seguirono presto, ma il grande sviluppo si ebbe solo dopo la seconda guerra mondiale.

All’arrivo di P. Valentino, a Mboro già esisteva una scuola magistrale, maschile e femminile, dove l’insegnamento, per decisione del ministro dell’educazione, era solo in lingua ndogo. La gente della tribù comunque abbracciava in massa la Chiesa cattolica, anche se c’era il problema del matrimonio religioso che, non potendo essere celebrato fino a che lo sposo non avesse finito di pagare la dote per la sposa, rimaneva in sospeso.

Dopo la nazionalizzazione delle scuole (1957), Mboro incontrò meno difficoltà rispetto ad altre missioni per vari motivi: non aveva una stazione di polizia, i controlli da Wau erano piuttosto rari e i capi rimasti pagani rispettavano molto i missionari. Così la vita procedeva tranquilla, come si può leggere nel Bollettino n. 54: “Nella missione di Mboro ormai ogni villaggio ha il suo catechista e cappella. Le cappelle sono sparse su una rete stradale di duecento chilometri. L’incameramento delle scuole non ha allontanato i fedeli dalla Chiesa”.

P. Gaetano Briani, partito per partecipare al Capitolo del 1959, fu eletto Superiore Generale; fu lui a nominare P. Valentino superiore provinciale del Sud Sudan, in un periodo molto difficile per la provincia, a causa delle ostilità del governo musulmano che già stava programmando l’espulsione dei missionari. Poco tempo dopo Mons. Edoardo Mason chiese P. Valentino come parroco della cattedrale di Wau. Intanto Mons. Ireneo Dud, sudanese, fu nominato vescovo e la gente ne fu favorevolmente impressionata.

“Ci faranno bere il calice amaro, goccia a goccia”, scriveva P. Valentino, prima del fatidico marzo 1964, data dell’espulsione. Il governo, infatti, proibiva a tutti quelli che lasciavano il paese, di ritornarvi, pubblicava liste di missionari da mandare via e corrompeva le persone perché accusassero falsamente i missionari di aver criticato il governo. Anche P. Valentino fu accusato diverse volte; una volta, persino di avere un deposito di armi nella cattedrale. Alla fine, arrivò l’ordine di espulsione per tutti.

In Italia

Arrivato in Italia, P. Valentino rimase a Napoli dal settembre 1964 all’aprile 1970. Con l’assistenza di P. Ivo Ciccacci, trasformò la parrocchia di Villanova, spesso visitata dal Cardinale Corrado Ursi, in una parrocchia modello. Nel 1970 fu destinato negli Stati Uniti.

Nord America

Al suo arrivo, trascorse un periodo di vacanze con la sua famiglia, che era emigrata a Walla Walla, Washington, USA. Subito dopo fu destinato alla parrocchia di San Michele, a Cincinnati, come parroco e superiore. Anche questa, come molte altre negli Stati Uniti, era una di quelle parrocchie originariamente di emigrati europei che poi, man mano, si erano riempite di neri americani e delle quali i Comboniani si erano fatti carico. Rimase nel Nord America fino all’ottobre del 1981: furono anni molto diversi da quelli passati in Italia e in Africa, “undici anni difficili ma meravigliosi”, ebbe a definirli P. Valentino.

In Italia

Dopo l’anno sabbatico a Roma (ottobre 1981-marzo 1982), fu mandato a Limone sul Garda (marzo 1982-ottobre 1984) come superiore. Qui si prodigò nell’animazione missionaria e nell’animazione di gruppi e cercò di dare una sistemazione migliore alla casa.

All’inizio del 1984 la NAP gli chiese di fare alcune giornate missionarie nei mesi di maggio, giugno e luglio. Una volta arrivato nella NAP, però, il provinciale, a causa della scarsità di personale, riuscì a far assegnare alla provincia P. Valentino, il quale, colto di sorpresa dalla decisione, ritornò a Limone per ultimare gli impegni già presi e passare le consegne al suo successore.

Di nuovo negli USA

Negli Stati Uniti, fu mandato a Cincinnati, nella parrocchia di S. Pio X, una parrocchia di neri americani, ad eccezione di un’unica famiglia di bianchi, intenzionati a rimanere nella comunità perché, come avevano risposto a P. Valentino, “Sono più di trent’anni che viviamo accanto ai neri e ci siamo voluti sempre bene”. Rimase qui fino al novembre 1987.

Gli fu poi concesso un anno sabbatico che trascorse a casa della sorella, a Walla Walla. Qui, sempre a disposizione dei parroci, fece da cappellano all’ospedale di S. Maria e diede il suo aiuto nella prigione dello stato di Washington e inoltre poté anche dedicarsi allo studio.

Rimase poi per un anno nella casa provinciale di Cincinnati e per altri diciannove anni a La Grange Park, sempre impegnato in varie mansioni, in particolare incaricato dell’animazione missionaria.

Nel 2008 fu trasferito per cure al Centro Ammalati P. Ambrosoli di Milano, dove è deceduto il 19 aprile 2011.

Testimonianze

Ecco il ricordo di P. Lino Spezia relativo agli anni che ha trascorso a Milano.

P. Valentino era l’uomo della Parola di Dio: gli piaceva leggere la Bibbia, soprattutto il libro di Giobbe. È la Parola di Dio – diceva – che illumina le situazioni in ogni stadio della vita e aiuta ad accogliere e a non subire le vicissitudini che ci accadono, così da vivere sempre da protagonisti.

Era l’uomo delle relazioni umane belle perché semplici. Il suo carattere gioviale lo ha fatto apprezzare da tutti. Nelle tante relazioni che ha saputo costruire, allo stesso tempo, ha saputo trasmettere quell’umanità che lo rendeva dono e benedizione.

Era l’uomo che apprezzava la natura e il silenzio. Valentino gustava ogni stagione e si lasciava inebriare gli occhi e il cuore dallo spettacolo della natura. Pur amando la compagnia, amava anche il silenzio e la contemplazione.

Era l’uomo dal cuore buono e generoso. Sapeva leggere nel cuore delle persone, cogliere la loro bellezza e unicità, il loro spessore. Le accoglieva sempre con gioia, con parole che le facevano sentire a casa. Se poteva aiutare qualcuno, si privava anche di quello che aveva e dava con tutto il cuore. Il suo essere garbato, scherzoso, sereno… ci parlano di un cuore ricco di umanità.

Era l’uomo della riconciliazione. Anche lui ha dovuto affrontare, da parte di confratelli e superiori, decisioni prese dall’alto, senza previa consultazione. Ma anche quando si è sentito tradito nella fiducia, è sempre stato capace di dialogare, ribadendo l’ingiustizia subìta ma senza permettere che il suo cuore vivesse nel non perdono. L’amore e l’amicizia sono stati il suo balsamo per curare queste ferite che fanno parte della vita di ogni persona.

Era l’uomo dell’allegria e della consapevolezza. Sapeva cogliere la positività delle situazioni, anche davanti alla decadenza fisica del suo corpo. C’era in lui quella coscienza della fragilità umana e accoglieva tutto, compresi gli aiuti, senza farne un dramma né motivo di lamento. Sapeva accettarsi e accettava con gratitudine tutte le attenzioni che gli venivano da tante persone che gli volevano un bene davvero grande e ciò gli alleviava i dolori nei momenti più duri, soprattutto negli ultimi tempi.

Era un missionario comboniano che ha dedicato la sua vita alla missione e a realizzare il sogno di Comboni dovunque si trovasse, in Sudan, negli Stati Uniti, in Italia o “confinato” nella sua camera. Ha cercato sempre di costruire una Chiesa più evangelica e accogliente, e di lasciare un mondo più bello di quello che aveva trovato.

P. Angelo Biancalana ricorda P. Valentino come un uomo sempre dedito agli altri. Appena arrivato negli USA, si era subito sentito a casa. La sua spiritualità, la sua identità missionaria, il suo fascino e il suo carisma personale gli permettevano di comunicare facilmente con la gente. Era aperto a tutti: ricchi e poveri, istruiti e meno. Per lui l’ospitalità era sacra. Aiutava molte persone indigenti della parrocchia. È stato un missionario che ha saputo riflettere la tolleranza e la compassione di Cristo. La sua passione per la missione era contagiosa e i suoi racconti missionari erano sempre affascinanti.

Da Mccj Bulletin n. 249 suppl. In Memoriam, ottobre 2011, pp. 73-79.