Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

In Pace Christi

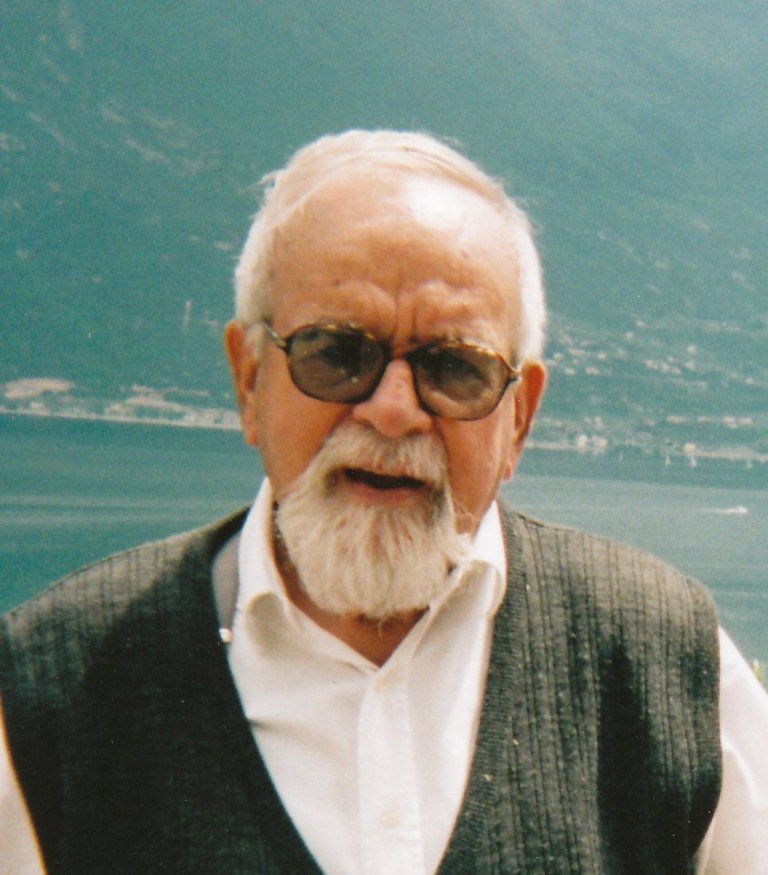

Pezzin Felice

“La sua caratteristica principale era la capacità di proseguire per anni negli uffici che gli venivano assegnati, con scrupolosità e dedizione, unendo a queste doti una speciale attenzione alle persone” (P. Pietro Ravasio). “P. Felice Pezzin, durante tutta la sua vita comboniana, è stato un fedele, discreto e attivo servitore della missione in Africa. Con P. Felice un certo tipo di missione, in Centrafrica, quello epico degli inizi, si è chiuso” (P. Gianantonio Berti).

Gli anni della formazione

P. Felice Pezzin era nato il 25 ottobre 1920, a Valda, in provincia di Trento, quinto di sei figli. “Venne l’estate del 1931, un’estate come le altre per me, mamma e papà parlarono al parroco, don Angelo Baroni: ‘Che cosa possiamo fare di Felice?’. Da alcuni anni gli studenti di teologia dei missionari comboniani di Verona avevano preso in affitto la grande casa presso il Santuario della Madonna dell’Aiuto nel comune di Segonzano (Trento). Noi che siamo dall’altra parte della valle, ne sentivamo i canti e alla sera vedevamo la luce delle lanterne al carburo. Fu là che don Angelo e papà mi condussero un giorno e combinarono la mia entrata nella Scuola Apostolica. La data di entrata nell’Istituto di Muralta fu fissata per il 17 settembre dello stesso anno. Alcuni dei miei compagni entrati a Muralta in quel settembre 1931, ancora prima di Natale erano tornati in famiglia, altri vi restarono dopo molte lacrime. A me non venne neanche la voglia di piangere… e sono ancora qui, anche se sono passati più di sessant’anni”. Così scrive P. Felice in una lettera da Bangui il 26 maggio 1993, giorno del suo 48° anniversario di sacerdozio. Dopo il noviziato a Venegono, proseguì lo scolasticato a Verona e poi, come prefetto, a Rebbio e Crema. “Era uno dei nostri formatori e insegnanti – ricorda P. Pietro Ravasio che lo incontrò per la prima volta a Crema, all’inizio degli anni quaranta – ma soprattutto una persona che dimostrava verso di noi giovanissimi aspiranti vera attenzione e sincera amicizia”. Felice fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1945 da Mons. Francesco Maria Franco, vescovo di Crema. Dopo l’ordinazione, fu mandato nei seminari minori (1945-1948) di Troia, Bologna e Trento come insegnante.

In Sud Sudan

Nel novembre del 1948 partì per il Bahr el Ghazal, destinato a Mupoi, tra gli Azande, dove arrivò dopo un lungo viaggio, come leggiamo in una sua lettera, scritta 40 anni dopo, il 1° dicembre 1988, da Bangui. “Era giusto il 6 dicembre 1948 quando partimmo da Venezia per arrivare a Bari e poi proseguire per Alessandria d’Egitto. Passammo la festa dell’Immacolata in alto mare e con qualche inconveniente causato dal mal di mare. Ad Alessandria trovammo l’uomo di fiducia di P. Zanini… e quindi in treno fino al Cairo. Nel tragitto, durante la notte, con i carrozzoni senza porte e i finestrini senza vetri, faceva un freddo da cane. Ci fermammo alcuni giorni al Cairo… poi prendemmo il treno dal Cairo a Kosti e quindi il battello per Khartoum, ‘in prima classe’ perché non era permesso ai bianchi di scegliere altre classi, anche se il costo era lo stesso. Fummo a Khartoum il 23 dicembre e passammo il Natale là dove Comboni aveva accentrato il suo lavoro, in vista del salto al sud che potemmo ben presto fare, prima ancora in treno e poi in battello, fino a Meshra er Req dove ci attendeva Fr. Vittorio Montolli con il suo fucile e una grossa antilope, per portarci in camion fino a Wau. In quel momento avrei desiderato essere poeta-missionario per vivere e descrivere le emozioni suscitate dalle meraviglie vissute navigando sul Nilo per la prima volta”.

A Wau, capitale della provincia del Bahr el Ghazal e sede dell’omonimo vicariato, P. Felice e gli altri missionari furono bene accolti da Mons. Edoardo Mason, vicario apostolico, e da tutto il personale della missione. Subito dopo, Mons. Mason destinò P. Felice alla missione di Mupoi.

All’inizio del 1949, Roma aveva staccato dal vicariato apostolico del Bahr el Ghazal il territorio a sud di questo, per farne una prefettura apostolica e aveva nominato primo prefetto apostolico Mons. Domenico Ferrara, affidandogli la grande tribù zande. Con lui, come dirà più tardi P. Felice in una lettera del settembre del 1995, si ebbe il “boom dell’evangelizzazione, fino ad arrivare al 75% di cattolici in quella zona al tempo della nostra espulsione”, cioè nel 1964, quando furono mandati via tutti i missionari, compreso Mons. Ferrara. Negli anni in cui Mons. Ferrara fu prefetto apostolico, infatti, il numero delle missioni o parrocchie, da due, fu portato a undici, anche se la situazione in cui si viveva non era facile. Ma allora “i missionari – continua P. Felice – specialmente le missionarie, sapevano accontentarsi tanto da far nascere lo slogan ‘il missionario è un uomo di esperienza, che di quel che manca sa fare senza’”.

A P. Felice fu assegnato il compito di procuratore provinciale. Nell’agosto del 1950 fu mandato in Inghilterra per seguire il “Colonial Course”, un corso di perfezionamento che presupponeva una buona conoscenza della lingua inglese e la cosa non fu facile per lui, che non era molto dotato per le lingue.

Intanto i rapporti con il governo sudanese diventavano sempre più difficili. Per le autorità, tutti i pretesti erano buoni per cogliere in fallo i missionari – ai quali, ad esempio, era proibito battezzare i bambini o fare il catechismo fuori dalla missione – con una serie di restrizioni messe in atto allo scopo di impedire l’evangelizzazione. Nel 1955, dopo l’indipendenza, che, pur non avendo risolto tutti i problemi, era stata l’inizio di un grande cambiamento in tutti i settori della popolazione, il governo cominciò a bandire liste di espulsione e a non concedere né rinnovare i permessi per il Sud Sudan, nell’intento di eliminare, poco alla volta, tutti i missionari che, invece, continuavano a tenere duro per rimanere accanto alla gente. Per questo, cioè per non rischiare di perdere il visto d’entrata nel paese, come racconta P. Felice: “Dopo il mio ritorno dall’Inghilterra nel 1951 rimasi a Mupoi senza vacanze fino alla nostra espulsione nel febbraio del 1964”. Così i cristiani rimasero con i loro pochi sacerdoti zande.

Quarant’anni in Centrafrica

Dopo l’espulsione dal Sudan, P. Felice fu nominato per un triennio superiore del seminario minore di Barolo, ancora in costruzione, portandovi l’esperienza amministrativa acquisita in missione. Intanto in Sudan “la persecuzione e la guerriglia scatenatasi dopo la nostra espulsione furono un altro grave colpo per la vita cristiana dei nostri azande. In seguito a tutte queste sopraffazioni, molti di loro lasciarono il Sud Sudan per rifugiarsi in Zaire o in Centrafrica. Ecco perché i Comboniani nel 1966 li seguirono in Centrafrica per assicurare loro l’assistenza cristiana”. I vescovi di Bangassou e di Bangui, infatti, avevano chiesto alla Direzione Generale di poter avere qualche missionario che conoscesse i rifugiati e la loro lingua, soprattutto lo zande. Così il 13 novembre 1967 P. Felice arrivò a Bangui assieme a P. Gianantonio Berti e Fr. Carlo Mosca (con il quale era già stato dieci anni in Sudan), nella parrocchia di Notre Dame de Fatima dove è rimasto per quarant’anni, svolgendo l’incarico di procuratore provinciale ed economo ma impegnato anche nel ministero e come parroco. Subito dopo il suo arrivo, però, dovette dedicare – e sappiamo che per lui non era facile! – buona parte della giornata allo studio del francese e del sango, la lingua nazionale.

Al servizio della carità

I rifugiati del Sud Sudan, soprattutto Zande ma anche minoranze di altre etnie, venivano sistemati in una zona a est del Centrafrica, prima a Bambouti e poi a Obo e a Mboki. I loro missionari li seguivano per assisterli: i Padri Pietro De Angelis, Candido Uberti, Daniele Busnelli, Giuseppe Morlacchi, Alfonso Polacchini, Luigi Gusmeroli, e i Fratelli Vittorio Montolli e Nicola Schiavone. Quindi bisognava occuparsi di loro, dei documenti d’ingresso, di accoglierli all’aeroporto, trovare i mezzi di trasporto per l’Est, cosa non facile a causa della distanza – più di 1.200 km – e delle cattive condizioni della strada. Erano viaggi che duravano una settimana. Avrebbero potuto utilizzare i piccoli aerei della Croce Rossa e dell’Organismo per i Rifugiati, ma i missionari preferivano viaggiare sui camion dei commercianti per vegliare da vicino sulle provvigioni di cui venivano a rifornirsi a Bangui. P. Felice doveva stare dietro a tutte queste cose. Ecco come si svolgeva la sua giornata tipica, in quei primi anni di Centrafrica: celebrazione della Messa a St. Benoît di Petevo o a Fatima, e poi, via per tutta la mattinata, in giro per gli acquisti nei diversi magazzini di Bangui, e in cerca di mezzi e di possibilità di trasporto verso l’est; il pomeriggio, cinto dello zinale, lo passava intento a confezionare pacchi per i rifugiati, riempire gli spazi vuoti con capi di vestiario e altre cosette che – sapeva – avrebbero fatto contenti i missionari delle missioni lontane e prive di tutto. Anche l’arrivo delle prime Suore Comboniane, anche loro a sostegno dei profughi sudanesi, vide P. Felice pieno di attenzioni per alleviare i disagi del primo impatto con la città sconosciuta, trovare per loro una comunità di accoglienza e organizzare la loro partenza per l’Est.

Il “quartier generale” di P. Felice, era naturalmente la parrocchia di Fatima, che nei primi anni era stata anche la residenza del primo Nunzio Apostolico in Centrafrica, Ciad e Congo-Brazzaville. Quando i rifugiati rientrarono in Sudan, a seguito dei primi accordi di pace con il governo di Khartoum, la Direzione Generale acconsentì che i Comboniani continuassero la loro presenza missionaria non solo a Obo e Zemio, a est, ma che aprissero anche nuove missioni: così Boda, Mongoumba, Grimari, Dekoa e – più tardi – le prime missioni nel sud del Ciad, furono il campo d’azione della carità e del servizio di P. Felice.

Le sue lettere, fonte per la memoria storica

P. Felice era un uomo molto preciso e questa precisione “lo spingeva ogni mese a scrivere una lettera ai suoi parenti, documentando la sua vita missionaria, i fatti storici della nazione in cui era e i progressi dell’apostolato comboniano nella Chiesa locale” (P. Ravasio). Ad esempio, in una lettera del Natale 1981, scriveva: “Qui da noi il lavoro missionario è in pieno sviluppo e non si arriva a fare tutto quello che sarebbe bene e urgente fare. Una caratteristica del Centrafrica è la simpatia che la Chiesa cattolica riscuote tra i seguaci delle religioni tradizionali. Tale simpatia si sta trasformando in un vero movimento di massa verso il cristianesimo: qui a Fatima abbiamo 920 catecumeni su 15.000 cattolici, a Mongoumba 380 catecumeni su 1000 cattolici, a Boda 540 catecumeni su 5.650 cattolici. Speriamo che il numero non finisca per andare a scapito della qualità. Ecco perché sono ancora tanto necessari i missionari”. E nel gennaio 1983, in una situazione politica piuttosto grave, con il coprifuoco, saccheggi, feriti e morti a Bangui e a Bossangoa, ribadiva: “Noi abbiamo un punto favorevole dalla nostra parte: siamo liberi di evangelizzare e questa libertà è comune anche ad altri movimenti religiosi. Naturalmente comporta una responsabilità: non possiamo riposare sui risultati passati”.

Per oltre venticinque anni – dal 1980 al 2007 – P. Felice, da Bangui, ha regolarmente scritto a parenti e amici e le lettere sono oggi conservate nell’Archivio Storico dell’Istituto. In queste lettere – che sono per noi una ricca fonte d’informazione – P. Felice raccontava dettagliatamente tutto ciò che accadeva in missione, trascriveva puntualmente arrivi e partenze dei confratelli e delle suore comboniane, dava notizia di eventi, nomine, risultati di elezioni, assemblee, incontri, costruzioni e persino condizioni meteorologiche.

Sto bene perché sto come Dio vuole

Più volte, nelle sue lettere, troviamo questa frase, sintomo della grande fiducia in Dio con cui ha sempre vissuto e portato avanti la sua attività di economo e di procuratore, fatta di mille piccoli e grandi servizi per tutti quelli che arrivavano o passavano in Centrafrica, sempre “graditi ospiti”. “Fu proprio a Bangui che lo incontrai di nuovo nel dicembre 1990 – dice ancora P. Ravasio – dopo essere giunto fortunosamente in Centrafrica con altri confratelli a causa della guerriglia nel Sudan meridionale, e avendo praticamente perso tutto. Egli, con il provinciale P. Berti, ci aiutò presso le autorità ottenendoci il permesso di salire su un aereo francese pur non avendo noi alcun documento d’identità che avevamo abbandonato dovendo fuggire nella foresta mentre ci sparavano addosso”. E la stessa diligenza con cui ha portato avanti gli impegni missionari si rispecchia nelle lettere, nella precisione con cui descrive lo svolgimento delle giornate in missione, che “scorrono sempre abbastanza uguali”, con cui annota anniversari e date, nomi di missionari ma anche di ospiti, amici, parenti, con cui ricorda i periodi di vacanza e le sue visite a Valda, il suo paese d’origine. Inoltre, soprattutto nelle lettere scritte nei mesi di gennaio dei vari anni, traccia anche dei brevi bilanci della situazione missionaria in Centrafrica. Anche se l’elemento ricorrente è “una certa tranquillità e sicurezza nella possibilità di svolgere l’apostolato”, P. Felice sottolinea spesso una mancanza di personale missionario che va aumentando negli anni, accanto alla crescita, lenta, del numero dei sacerdoti locali.

Gli ultimi anni

Nel 2001, P. Felice ritornò in Italia per le vacanze e si sottopose a degli esami medici che ritardarono di qualche mese il suo ritorno in Centrafrica. Per questo, ma anche per motivi legati all’età, tornato a Bangui, sempre alla Maison Comboni, dovette necessariamente rallentare l’attività.

P. Felice, che si era tanto prodigato per il Centrafrica, avrebbe desiderato morire ed essere sepolto in quella terra africana. Ma ormai le forze gli facevano difetto. Nel 2007 – anno al quale si fermano anche le sue lettere circolari – rientrò in Italia per altri controlli medici e, fedele al suo modo di essere umile e obbediente, d’accordo con il suo provinciale e - come scrive al Superiore Generale P. Teresino Serra – per non essere di peso ai confratelli, decise di rimanervi definitivamente, all’età di 87 anni. Da Arco, però, ci teneva a essere informato sulla vita e le vicende della missione e dei missionari, e non tralasciava mai di ricordare con un biglietto di auguri, gli anniversari dei confratelli.

Dopo un primo periodo nell’infermeria della Casa Madre a Verona, andò ad Arco e poi, di nuovo a Verona, dove è morto il 19 luglio 2012. Dopo il funerale, che si è svolto il 21 luglio in Casa Madre, P. Felice è stato sepolto a Valda, suo paese natale.

Da Mccj Bulletin n. 254 suppl. In Memoriam, gennaio 2013, pp. 32-39.