Daniele Comboni

Missionari Comboniani

Area istituzionale

Altri link

Newsletter

Oggi, 14 settembre, la liturgia ci fa interrompere il racconto dell’evangelista Luca, per celebrare l’“esaltazione della santa croce”. Si tratta di una festa molto antica. Secondo la tradizione, le prime comunità cristiane di Gerusalemme hanno iniziato a celebrare il ritrovamento della Croce, che sarebbe avvenuto un 14 settembre da parte di sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme, avvenuta il 14 settembre 335. (...)

Guarderanno a me, colui che hanno trafitto!

“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito.”

Giovanni 3,13-17

Oggi, 14 settembre, la liturgia ci fa interrompere il racconto dell’evangelista Luca, per celebrare l’“esaltazione della santa croce”. Si tratta di una festa molto antica. Secondo la tradizione, le prime comunità cristiane di Gerusalemme hanno iniziato a celebrare il ritrovamento della Croce, che sarebbe avvenuto un 14 settembre da parte di sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino, e della consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme, avvenuta il 14 settembre 335. Questa festa è ancora oggi una delle dodici grandi festività dell’anno liturgico ortodosso.

La Croce Gloriosa

San Paolo ha scritto: “Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani” (1 Cor 1,23). I cristiani, però, erano restii a raffigurare la croce, che evocava la morte ignominiosa del Signore. Non diceva, infatti, la Scrittura: “Maledetto chi è appeso al legno” (Gal 3,13; cf. Dt 21,23)? Si preferivano altri simboli, come il pesce e i pani, il buon pastore, l’àncora, la colomba, il monogramma di Cristo… Concretamente a partire dal IV secolo, e simbolicamente a partire dalla data emblematica del 14 settembre 335, la croce divenne il simbolo cristiano per eccellenza.

Dal secolo VI questa festa viene presentata come della “Esaltazione”, con il doppio senso fisico di “innalzamento” e di “ostensione” della Croce. Questo termine traduce bene l’intenzione teologica del IV Vangelo, dove la croce viene presentata da Gesù per tre volte, proprio in questo modo, nel brano del Vangelo di oggi e in altri due passi. Infatti, ai farisei Gesù dirà: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono” (8,28). Più tardi, alla folla attonita, dirà: “Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (12,32).

La Super-Esaltazione

Ma perché “esaltare” lo strumento che ha dato la morte al Signore Gesù? Certo, la croce viene semplicemente “venerata”, ma è Cristo che viene adorato. La croce è il “luogo” dove l’amore di Dio viene “ostentato”: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”.

La seconda lettura (Filippesi 2,6-11) ci offre il senso della “esaltazione”. San Paolo utilizza un inno cristologico antico, composto probabilmente a Efeso e che circolava nelle comunità dell’Asia Minore (cf. Ef 5,19; Col 3,16). Cristo “umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome” (Fil 2,7-9). Colui che gli uomini avevano voluto abbassare, Dio l’ha innalzato.

San Paolo usa qui un verbo fortissimo: hyperýpsōsen, una parola composita: hypér (sopra, al di sopra) + psóō (innalzare, elevare). Quindi, hyperýpsōsen non significa semplicemente “esaltare”, ma “iper-esaltare”, “innalzare al massimo grado”, “elevare supremamente”. È un superlativo, un’intensificazione potente del semplice “innalzare”. Gesù si è umiliato (tapeinóō) fino alla morte di croce (il livello più basso immaginabile). La risposta di Dio non è una semplice “riparazione”, ma un’innalzamento che supera ogni misura e persino ogni concezione umana. L’umiliazione volontaria (kenosi) del Figlio è corrisposta da un’esaltazione sovrabbondante del Padre.

Guardiamo a colui che abbiamo trafitto!

Vi invito a celebrare questa festa nello spirito che ci propone il profeta Zaccaria 12,10: “Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a me, colui che hanno trafitto”. Si tratta della profezia che il IV evangelista cita al momento in cui il lato di Gesù è stato trafitto: “Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37).

La festa della Santa Croce ci invita a innalzare lo sguardo, a non tenerlo fisso sul morso del Serpente (vd. prima lettura, Numeri 21,4-9). L’antico serpente di bronzo, conservato nel Tempio di Gerusalemme, fu distrutto dal re Ezechia, che lo riteneva un oggetto di culto idolatrico (2 Re 18,4). La croce è il vero serpente di bronzo eretto da Cristo, nuovo Mosè, nel deserto della nostra vita. Guardando la croce sulla quale Gesù è stato “fatto peccato in nostro favore” (2 Cor 5,21), riconosciamo il nostro peccato di mormorazione e i serpenti dell’egoismo, dell’ira, della cupidigia, della bramosia del potere e dell’apparire…, tutti i “serpenti brucianti” che stanno avvelenando la nostra vita. Ed ognuno conosce i nomi dei propri serpentelli!

Guardando alla croce con lo “spirito di grazia e di consolazione” promesso da Dio per mezzo del profeta veniamo guariti, “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Vangelo).

Innalzando lo sguardo verso il Crocifisso non possiamo dimenticare quanti sono sacrificati sull’altare del profitto economico, della logica dello sfruttamento, dell’ambizione politica, dall’ideologia totalitarista… tutti quelli che abbiamo crocifisso lungo la storia. Cristo li ricapitola tutti. Oggi è anche il giorno del loro innalzamento. Il Signore “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc 1,52).

Quando celebriamo la Santa Croce, ricordiamo ancora tutti i cristiani che sono perseguitati a causa della loro fede. Sono oltre 365 milioni, un cristiano su sette a livello globale. La proporzione sale a uno su cinque in Africa e due su cinque in Asia. Spesso questo accade nell’indifferenza generale. Anche la loro croce è gloriosa.

Questa festa, infine, alimenta la nostra speranza che un giorno tutti “volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37) e saranno salvi!

Per la riflessione personale

1. Cerchiamo di fare con più consapevolezza il segno della croce.

2. Sotto la croce della tua stanza, durante questa settimana metti ogni giorno un fiore. Inoltre, scrivi su un foglietto la frase: “Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita” (Nm 21,8), pensando al tuo “serpentello” che cerca di avvelenare la tua giornata.

3. Ricordati che sei il “guardiano del fuoco” dell’amore di Dio. Il cristiano è colui che ha “conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi. Dio è amore” (1 Gv 4,16). E “se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” (cf. Rm 8,31)

P. Manuel Joao Pereira Correia, mccj

I discepoli conoscevano Gesù come amico e maestro, come guaritore e occasionale operatore di miracoli, come uomo pieno di grazia e verità. Quando li invitò a seguirlo, difficilmente avrebbero potuto immaginare che cosa sarebbe stato loro chiesto di credere su di lui, che cosa, col tempo, avrebbero avuto il glorioso privilegio di credere. Dopo la sua risurrezione dai morti ricordarono e misero per iscritto ciò che Gesù aveva insegnato loro.

Ora le sue parole vennero interpretate alla luce di eventi del tutto imprevedibili, che tuttavia, quando si verificarono, confermarono tutte le profezie. Il ritorno di Gesù dai morti superò i più forti limiti delle aspettative.

Allora Nicodemo deve aver compreso che davvero poteva portare occhi nuovi a una luce più pura, nuova vita a una realtà trasformata. I discepoli avrebbero capito che l’uomo per eccellenza, il Figlio dell’uomo, era salito in Cielo per tutti noi. All’improvviso tutti avrebbero saputo che l’immagine di terrore e di morte, la croce che incombeva su di loro, era un segno e uno strumento di guarigione e di grande speranza.

Per quanto tutto ciò debba essere stato stupefacente, per noi sarebbe rimasto il mistero al centro di tutti i misteri, ovvero che — attraverso disorientamento ed errore, attraverso secoli sconcertanti e malgrado il dominio della morte — il Figlio di Dio renderà il suo amore, che dona e sostiene la vita, reale per questo mondo, anche per noi.

[Marilynne Robinson - L'Osservatore Romano]

Esaltazione della santa Croce:

Un simbolo frainteso

Il crocifisso è il simbolo con cui i cristiani manifestano la loro fede; eppure, per tre secoli, ne hanno fatto intenzionalmente a meno. Si riconoscevano in altri simboli – l’ancora, il pesce, i pani, la colomba, il pastore – ma erano riluttanti a raffigurare la croce: evocava la morte infamante del loro Maestro, morte riservata agli schiavi e ai briganti e che era uno dei motivi per cui venivano dileggiati dai pagani.

Verso il 180 d.C., il polemista Celso – che ben conosceva i racconti mitologici in cui gli dèi apparivano sempre splendidi e ammantati di fulgore – obiettava ai cristiani: “Se lo spirito di Dio si è incarnato in un uomo, bisognava almeno che questi eccellesse fra tutti per corporatura, per bellezza, per forza, per maestà, per voce ed eloquenza. Invece Gesù non aveva niente di più rispetto agli altri. Vagabondo da strapazzo, lo si è visto sbigottito, disorientato, percorrere il paese in mezzo a pubblicani e a marinai di malaffare. Sappiamo come è finito, conosciamo la defezione dei suoi, la condanna, le sevizie, gli oltraggi, le sofferenze del suo supplizio… e quel grido che gettò dall’alto del patibolo spirando”.

È celebre il graffito rinvenuto nella scuola del Palatino dove venivano educati i paggi destinati a servire alla corte dell’imperatore. Risale al 200 d.C. e raffigura un giovane nell’atto di venerare un uomo crocifisso con la testa d’asino; l’iscrizione recita: “Alexamenos adora il suo Dio”. Un’evidente caricatura del culto cristiano, fatta probabilmente da uno schiavo che intendeva sbeffeggiare un collega convertitosi alla nuova fede.

“Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani” – aveva scritto Paolo (1 Cor 1,23). Ma i cristiani erano restii a tradurre in un simbolo questa verità.

Una data precisa segna il passaggio al culto della croce: il 14 settembre del 335 d.C., giorno in cui a Gerusalemme un’immensa folla di pellegrini, accorsa da ogni parte del mondo, celebrò la festa della dedicazione della basilica fatta costruire da Costantino sul luogo del santo sepolcro. Sulla roccia del Calvario l’imperatore aveva fatto collocare una meravigliosa croce gemmata per ricordare il luogo del sacrificio di Cristo.

Da quel giorno la croce divenne il simbolo cristiano per eccellenza; si cominciò a fabbricarla con i metalli più preziosi, venne incastonata con perle, comparve ovunque, sulle chiese, sui labari, sull’elmo del principe, sulle monete…

Lungo i secoli, purtroppo, da emblema dell’amore e da segno del ripudio di ogni violenza, fu convertita a volte in vessillo per imporre con la forza i diritti “politici” di Dio e spesso fu ridotta ad amuleto, monile, gesto scaramantico.

La festa di oggi vuole richiamarci al senso autentico della croce.

Da diciassette secoli le comunità cristiane amano questo simbolo, ma non lo idolatrano, coscienti che, a rendere cristiana una società, non è l’esibizione dei crocifissi, ma la vita dei cristiani, “crocifissi” e perseguitati perché si rifiutano di idolatrare il denaro e il potere e divengono costruttori di pace.

Per interiorizzare il messaggio, oggi ripeteremo:

Possa, chi incontra un cristiano, scorgere sempre in lui il Crocifisso disposto a donare la vita.

Vangelo (Gv 3,13-17)

Nel vangelo di Giovanni i personaggi sono individui reali e concreti, ma il modo in cui l’evangelista li tratteggia mostra chiaramente che egli li vuole presentare anche come figure‑tipo, come simboli di scelte di vita, di adesione o di rifiuto della luce di Cristo. Rappresentano il vasto ventaglio di atteggiamenti spirituali che si possono assumere di fronte al mistero di Gesù.

La samaritana compare così come la donna-Israele, sposa infedele che il Signore è venuto a riprendersi con immenso amore (Gv 4); Marta è l’immagine del discepolo che non si risparmia nel servizio dei fratelli; Maria è l’espressione dell’amore gratuito, nardo genuino che con il suo delizioso profumo rivela al mondo la presenza di una comunità cristiana; Giuda rappresenta l’anti-discepolo, colui che non capisce la gratuità, ragiona in termini di compravendita, si impossessa di ciò che appartiene ai fratelli e lo considera sua proprietà (Gv 12,1-8); Tommaso è l’uomo che, per credere, pretende prove verificabili (Gv 20,24-29).

Alcuni personaggi ci sono noti solo attraverso il vangelo di Giovanni. Lazzaro è il discepolo che, morto, siede vivo al banchetto imbandito nella casa della comunità, perché il Signore della vita lo ha introdotto nel mondo dei risorti (Gv 12,1); “il discepolo che Gesù amava” è il personaggio anonimo che riassume in sé tutti gli atteggiamenti dell’autentico discepolo; l’evangelista lo propone alla comunità come modello.

E siamo così giunti a Nicodemo, uomo ragguardevole fra i farisei – forse membro del sinedrio –, anch’egli sconosciuto alla tradizione sinottica. Approfittando del buio, ma anche della quiete e del silenzio della notte, si reca da Gesù. Cosa lo spinge a cercare questo incontro?

Compare altre due volte nel vangelo di Giovanni.

Durante una festa delle capanne assiste a un’animata discussione che vede coinvolti gente del popolo, guardie, sommi sacerdoti e alcuni membri eminenti della setta farisaica. Ascolta in silenzio, poi, pacato, si lascia sfuggire una considerazione provocatoria: “La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”. Riceve una risposta irridente: “Studia e vedrai che il Profeta non sorge dalla Galilea!” (Gv 7,40-52).

Lo ritroviamo sul Calvario, con Giuseppe d’Arimatea. Avvolge il corpo di Gesù in bende, insieme con gli oli aromatici che ha portato con sé e lo depone nel sepolcro (Gv 19,39-40).

Leale, responsabile e anche coraggioso, Nicodemo era rimasto colpito dal personaggio Gesù. Aveva riconosciuto in lui “un maestro venuto da Dio”; aveva compreso che nessuno avrebbe potuto fare i segni che egli compiva se Dio non fosse stato con lui (Gv 3,2).

A quali segni si riferiva?

Siamo all’inizio della vita pubblica ed è la prima volta che Gesù viene a Gerusalemme. Di lui non è stato ancora riferito alcun miracolo compiuto nella città santa. Si nota solamente: “Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome” (Gv 2,23).

L’unico episodio accaduto a Gerusalemme e narrato dall’evangelista è la purificazione del tempio. Che sia stato quel gesto provocatorio il segno che ha scioccato Nicodemo e ha risvegliato in lui inquietudini e interrogativi a lungo rimossi riguardanti Dio, il culto e l’istituzione religiosa?

È possibile e il contesto sembrerebbe suggerirlo.

Israelita dal cuore puro, “maestro d’Israele” – come lo chiama Gesù – e dunque conoscitore delle Scritture, si era certo reso conto dell’incompatibilità fra la religione del cuore predicata dai profeti e il culto ipocrita cui si accompagnavano l’ingiustizia e l’oppressione del povero. Vedeva la gente semplice recarsi al tempio per cercare il volto di Dio e rimanere turbata di fronte al mercato che incontrava.

Chi era quel Gesù di Nazaret che aveva avuto il coraggio di reagire in quel modo alla profanazione del santuario?

Sentiva il bisogno di conoscerlo, di vagliare l’accaduto, di capire, al di là dei pregiudizi e delle opinioni che circolavano, chi era realmente.

Nel vangelo di Giovanni, Nicodemo rappresenta l’israelita sincero che cerca la verità. Il buio della notte in cui lo vediamo muoversi è allo stesso tempo reale e simbolico: indica la condizione di chi brancola nelle tenebre, ma è ansioso di trovare la luce e ha intuito chi gliela può donare.

Il brano evangelico di oggi ci propone la parte conclusiva del monologo pronunciato da Gesù davanti a Nicodemo.

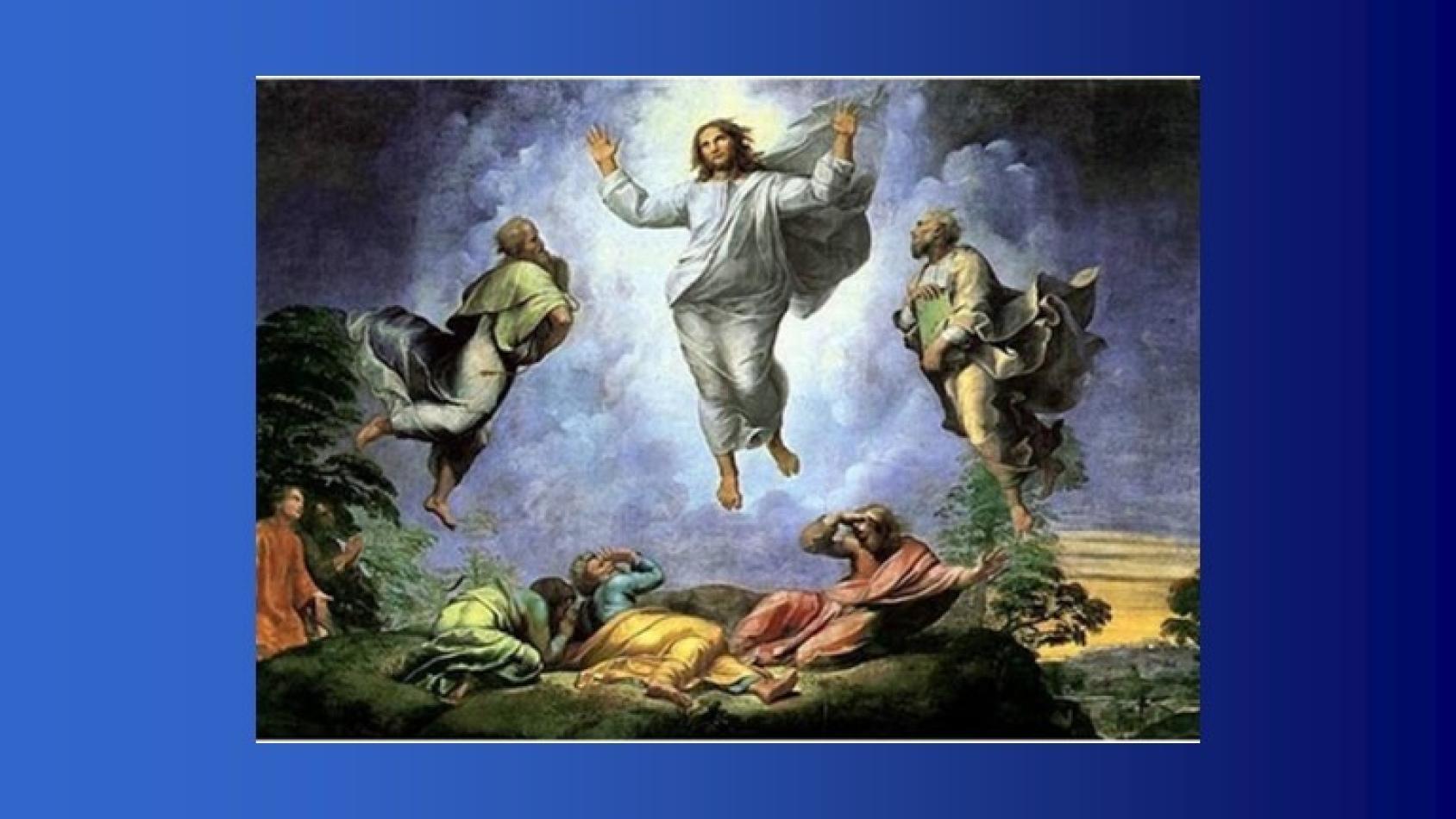

Inizia con un richiamo all’episodio del serpente di bronzo (vv. 13-15) che abbiamo trovato nella prima lettura. Gesù lo interpreta come un simbolo di quanto sta per accadergli: il Figlio dell’uomo sarà innalzato sulla croce e coloro che lo contempleranno avranno la vita eterna.

Nicodemo era un fedele osservante della Legge, eppure, come il giovane ricco (Mt 19,20) si era reso conto che gli mancava ancora qualcosa per poter ereditare la vita eterna.

Gesù gli aveva detto che era necessario “nascere dall’alto” e lui aveva equivocato, pensava di dover “nascere di nuovo” dal grembo materno. Ora capisce ancora meno il discorso sull’innalzamento del Figlio dell’uomo.

Non poteva capire: gli mancava la luce del Risorto. Le parole di Gesù erano per lui avvolte nel mistero. Dev’essere rimasto anche un po’ deluso.

Solo dopo gli avvenimenti della Pasqua, ripensando a quell’incontro notturno, ha compreso ciò che il Maestro gli aveva detto.

A noi oggi il discorso di Gesù a Nicodemo risulta invece subito chiaro: guardare a Gesù “innalzato” significa “credere in lui” (v. 15), tenere gli occhi fissi sull’amore che egli ha dimostrato sul Calvario.

La salvezza viene dalla fede, dall’adesione alla proposta di vita che si è concretizzata nella croce. È quell’uomo appeso al patibolo che ci rivela quanto Dio ci ama e ci fa comprendere fin dove deve giungere il nostro amore per l’uomo.

Guardando il Crocifisso ci rendiamo conto di quanto male sia in grado di provocare il veleno del serpente: può indurre a uccidere l’innocente. Ma nel dono della vita fatto da Gesù, ci è presentato anche l’antidoto a questo veleno: l’amore gratuito, senza condizioni, offerto anche a chi ci toglie la vita.

La croce non è un amuleto da appendere al collo né un simbolo per segnare la conquista di un territorio o la sacralizzazione di un ambiente. È il punto di riferimento di ogni sguardo del credente che, in essa, vede sintetizzata la proposta di vita fattagli dal Maestro.

Sulla croce finivano gli schiavi, solo gli schiavi.

Dall’alto della croce Gesù proclama che l’uomo riuscito secondo Dio è colui che si offre volontariamente schiavo per amore, si fa servo dei fratelli fino a consumare la propria vita per loro, anche per i nemici.

In ogni momento ci imbattiamo in serpenti che possono avvelenare la nostra esistenza. Tendono insidie fuori di noi, ma soprattutto dentro di noi. Sono la bramosia dell’avere, la frenesia del potere, la smania di apparire.

Solo lo sguardo rivolto a colui che è stato innalzato può curarci dal veleno di morte che questi serpenti sono sempre pronti a inoculare nel cuore di ogni uomo.

Un giorno però – assicura l’evangelista – tutti “volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37) e saranno salvi.

Nella seconda parte del brano (vv. 16-21) abbiamo una meditazione teologica sulla missione del Figlio dell’uomo: Dio non lo ha mandato “per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui”.

A differenza di Matteo che, per richiamare l’importanza e le conseguenze eterne delle scelte fatte oggi, ricorre all’immagine del giudizio finale, Giovanni impiega un linguaggio diverso e più consono alla mentalità di oggi: esclude addirittura che Dio giudichi l’uomo e parla di un giudizio che si attua nel presente e che è solo salvezza.

Le posizioni teologiche di Matteo e Giovanni sembrano contraddittorie; in realtà, pur impiegando immagini diverse, i due evangelisti propongono la medesima verità.

Il giudizio di Dio non è una condanna, ma una benedizione e non viene pronunciato alla fine dei tempi, ma oggi ed è un giudizio che salva.

Di fronte a ogni opzione che siamo chiamati a fare, il Signore fa udire la sua voce per indicarci ciò che è conforme alla sapienza del cielo e metterci in guardia dalle scelte di morte proposte dalla stoltezza del mondo.

La festa di oggi rivela anche come Dio esprime il suo giudizio: non pronuncia sentenze forensi, indica l’uomo riuscito, Gesù innalzato in croce e invita ogni uomo a valutare la propria vita sulla sua. Secondo i criteri di questo mondo la croce è il segno della sconfitta e del fallimento di una vita. Secondo il giudizio di Dio è la prova dell’amore sommo.

Non desta meraviglia che – come scrive Paolo ai corinti – il mondo giudichi follia questa sapienza celeste (1 Cor 1,17-25).

Fernando Armellini

Giovanni 19,17-30

Enzo Bianchi

Non è la croce ad aver dato gloria a Gesù, ma è Gesù che ha vissuto anche la croce in modo da rendere questo strumento mortifero segno ed emblema di una vita offerta, spesa, perduta per amore; segno della gloria dell’amore, un amore vissuto “fino all’estremo”.

17In quel tempo Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, 18dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. 19Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». 20Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. 21I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: «Il re dei Giudei», ma: «Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei»». 22Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». 23I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato – e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. 24Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice

Si sono divisi tra loro le mie vesti

e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.

E i soldati fecero così. 25Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 28Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 29Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 30Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

Quando noi cristiani pensiamo alla croce, vediamo in essa soprattutto un legno che è strumento di esecuzione capitale, un supplizio che racconta tortura, sofferenza, morte. Questo, in effetti, è la croce della storia degli uomini, la croce che Cicerone e Tacito descrivono come “crudelissimo supplizio”, la croce di cui la Torah parla come luogo di morte riservato a chi è considerato nocivo per la società umana, dunque un maledetto da Dio e dagli uomini (“Maledetto chi è appeso al legno”: Gal 3,13; cf. Dt 21,23). Ebbene, dobbiamo confessare che nella storia tanti sono stati crocifissi, uccisi con violenza inaudita e sempre nuova, perché giudicati pericolosi per la società da parte del potere religioso e politico, che in questi casi facilmente vanno a braccetto. Si pensi alla crocifissione inflitta agli schiavi dell’antichità, alla tortura nelle carceri delle diverse comunità politiche rette da ideologie e tiranni…

Proprio per questo non sempre comprendiamo nella sua verità la croce di Cristo: non è infatti la croce ad aver dato gloria a Gesù, ma è Gesù che ha vissuto anche la croce in modo da rendere questo strumento mortifero segno ed emblema di una vita offerta, spesa, perduta per amore, un amore vissuto “fino all’estremo” (eis télos: Gv 13,1) nei confronti degli uomini, anche dei suoi carnefici. Per far comprendere questa verità ai cristiani e per non confinare la croce all’interno di una visione dolorista, la chiesa ha sentito il bisogno di celebrarla anche in un giorno diverso dal venerdì santo, al fine di raccontare la gloria che, grazie a essa, Gesù ha mostrato: la gloria dell’amore. Così nel IV secolo a Gerusalemme è sorta questa festa che la chiesa cattolica e quella ortodossa celebrano ancora oggi il 14 settembre: festa che, essendo solenne, prevale sulla 24a domenica del tempo ordinario di quest’anno.

La croce gloriosa, la croce nella gloria: non uno strumento di morte può essere glorioso, ma ciò che è diventato come simbolo, ciò che Gesù ha vissuto sulla croce deve essere visto e sentito come glorioso. “Gloria” (kabod) è un termine che nell’Antico Testamento indica il peso, dunque la gloria di Dio è il suo peso nella storia, è la traccia della sua azione, del suo Regno. Gesù, che ha accettato questo supplizio da parte dell’impero totalitario romano istigato dal potere religioso giudaico, lo ha fatto mostrando tutta la sua gloria: gloria-peso del suo amore vissuto fino all’estremo. Sulla croce, certo, Gesù umanamente appare un reietto, un riprovato, un condannato sofferente e impotente, ma in verità egli mostra la gloria, il peso che Dio ha nella sua vita. Quel Dio Padre che sembrava averlo abbandonato, in realtà, essendo obbedito nella sua volontà di amore da parte di Gesù, mostra nella vita del Figlio tutta la sua gloria. L’orribile croce diventa così un segno luminoso; l’essere issato in alto, su un palo, racconta il regnare di Gesù, esaltato da Dio (cf. anche Gv 8,28; 12,32-33); la corona di spine sul capo di Gesù rivela la sua qualità di Re che serve quell’umanità che lo rifiuta; le sue ferite nelle mani, nei piedi e nel costato mostrano come Gesù ha accolto la violenza, senza vendetta né rivalsa, interrompendo così la catena dell’odio, dell’inimicizia, della violenza (cf. Is 53,5-6.12).

Per questo il quarto vangelo, il vangelo “altro”, che ha un’ottica diversa dai sinottici, legge la passione di Gesù come evento di gloria, legge la crocifissione come intronizzazione del Messia, legge le bestemmie dei presenti quali titoli che riconoscono la vera identità di Gesù: egli è “il re dei Giudei” (Gv 19,19), nome che viene scritto e proclamato in ebraico, greco e latino, le tre lingue dell’oikouméne, le quali affermano dunque “il suo vero Nome che è al di sopra di ogni nome” (cf. Fil 2,9).

Non solo nei vangeli sinottici (cf. Mc 8,31 e par.; 9,31 e par.; 10,33-34 e par.), ma anche nel quarto vangelo la croce è stata profetizzata da Gesù come “necessitas” in questo mondo ingiusto, in cui l’uomo giusto finisce per essere rifiutato, condannato e ucciso. Aveva infatti detto a Nicodemo che, come nel deserto era stato innalzato da Mosè un segno di salvezza per Israele (cf. Nm 21,4-9), così sarebbe stato innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque guardasse a lui con fede e invocazione potesse trovare la vita. E non aveva forse anche detto: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12,32)? Ecco chi è colui che attira: un uomo che si manifesta non come un superuomo, nella potenza e nel trionfo mondani, ma un uomo sfigurato e colpito dagli ingiusti (cf. Is 53,2-3) semplicemente perché egli è il solo giusto capace di dare la sua vita per gli altri.

La croce gloriosa di Gesù è il segno di come Dio ci ha amati: suo Figlio è steso su un legno a braccia aperte, è un servo, è uno che ha offerto la vita e che vuole abbracciare tutti. Preghiamo dunque con fede:

O croce

su te Cristo ha trionfato

e la sua morte ha distrutto la morte.

Tu sei il vessillo del Re che viene

e viene presto nella sua gloria!